- •Jean Bodin

- •Les six livres de

- •la République

- •Jean Bodin

- •Quatrième de couverture

- •PRÉSENTATION

- •de l'État profane

- •PRÉFACE SUR LES SIX LIVRES

- •DE LA RÉPUBLIQUE

- •De Jean Bodin,

- •en son privé Conseil

- •Sommaire

- •Le Premier Livre

- •de la République

- •CHAPITRE I

- •CHAPITRE II

- •Du ménage,

- •CHAPITRE III

- •De la puissance maritale,

- •CHAPITRE IV

- •CHAPITRE V

- •CHAPITRE VI

- •Chapitre VII

- •CHAPITRE VIII

- •De la souveraineté

- •CHAPITRE IX

- •CHAPITRE X

- •Des vraies marques de souveraineté

- •CHAPITRE I

- •CHAPITRE II

- •De la Monarchie Seigneuriale

- •CHAPITRE III

- •De la Monarchie Royale

- •CHAPITRE IV

- •De la Monarchie Tyrannique

- •CHAPITRE V

- •CHAPITRE VI

- •De l'état Aristocratique

- •Chapitre VII

- •De l'État populaire

- •Le Troisième Livre

- •de la République

- •CHAPITRE I

- •Du Sénat, et de sa puissance

- •CHAPITRE II

- •Des Officiers et Commissaires

- •CHAPITRE III

- •Des Magistrats

- •CHAPITRE IV

- •CHAPITRE V

- •CHAPITRE VI

- •CHAPITRE VII

- •Le Quatrième

- •Livre de la République

- •CHAPITRE I

- •CHAPITRE II

- •CHAPITRE III

- •tout à coup

- •CHAPITRE IV

- •CHAPITRE V

- •CHAPITRE VI

- •CHAPITRE VII

- •Le Cinquième Livre

- •de la République

- •CHAPITRE I

- •CHAPITRE II

- •Les moyens de remédier

- •CHAPITRE III

- •ou bien laissés aux héritiers

- •CHAPITRE IV

- •Du loyer et de la peine

- •CHAPITRE V

- •CHAPITRE VI

- •Le Sixième Livre

- •de la République

- •CHAPITRE I

- •CHAPITRE II

- •Des Finances

- •CHAPITRE III

- •CHAPITRE IV

- •De la comparaison

- •CHAPITRE V

- •et hors partage

- •CHAPITRE VI

- •Notice sur la vie

- •et les œuvres de Jean Bodin

- •de l'Antiquité cités

- •Index

Jean Bodin, Les six livres de la République, (1583) |

199 |

[p. 340]

CHAPITRE II

S’il y a moyen de savoir les changements et ruines des Républiques à l'avenir

Retour à la table des matières

Il n'y a rien de fortuit en ce monde. Puisqu'il n'y a rien de fortuit en ce monde, ainsi que tous les Théologiens et les plus sages Philosophes ont résolu d'un commun avis, nous poserons en premier lieu cette maxime pour fondement : Que les changements et ruines des Républiques sont humaines ou naturelles, ou divines, c'est- à-dire qu'elles adviennent ou par le seul conseil et jugement de Dieu, ou par le moyen ordinaire et naturel, qui est une suite de causes enchaînées, et dépendantes l'une de l'autre, ainsi que Dieu les a ordonnées ; ou bien par la volonté des hommes, que les Théologiens confessent être franche, pour le moins, aux actions civiles, combien qu'elle ne serait pas volonté, en quelque sorte que ce fût, si elle était forcée. Et, de fait, elle est si muable et incertaine, qu'il serait impossible d'y asseoir aucun [p. 341] jugement, pour savoir à l'avenir les changements et ruines des Républiques. Et, quant au conseil de Dieu, il est inscrutable, sinon en tant qu'il déclare quelquefois sa volonté par inspiration : comme il a fait, aux Prophètes, leur faisant voir plusieurs siècles auparavant la chute des Empires et Monarchies, que la postérité a très bien avérées. Reste donc seulement à savoir, si par les causes naturelles, on peut juger de l'issue des Républiques. Quand je dis causes naturelles, je n'entends pas des causes prochaines, qui de soi produisent la ruine ou le changement d'un état, comme de voir les méchancetés sans peine, et les vertus sans loyer en une République, on peut bien juger que de cela viendra bientôt [sa] ruine, mais j'entends les causes célestes, et plus éloignées. En quoi plusieurs s'abusent bien fort, de penser que la recherche des astres et de leur vertu secrète, diminue quelque chose de la grandeur et puissance de Dieu. [Mais] au contraire, sa majesté est beaucoup plus illustre, et plus belle, de faire si grandes choses par ses créatures, que s'il les faisait par soi-même, et sans aucun moyen. Or, il n'y a personne de sain jugement, qui ne confesse les merveilleux effets des corps célestes en toute la nature, où la puissance de Dieu se montre admirable et, néanmoins, il la retire aussitôt quand il lui plaît.

Jean Bodin, Les six livres de la République, (1583) |

200 |

Républiques souffrent changement par nature. En sorte que Platon, n'ayant pas encore connaissance des mouvements célestes, et beaucoup moins de leurs effets, a dit que la République qu'il avait ordonnée, et qui semblait si parfaite à plusieurs qu'elle dût être éternelle, prendrait son changement, et puis serait ruinée, [quoiqu'elle] ne changeât ses lois : comme toutes autres choses, disait-il, qui sont en ce monde. De sorte qu'il semble que ni toutes les belles lois et ordonnances, ni toute la sagesse et vertu des hommes ne sauraient empêcher la ruine d'une Répu-[p. 342] blique. Qui fut le seul point qui plus consola Pompée le grand, après la journée de Pharsale, étant résolu par les discours de Secundus, Philosophe, qui lui mit devant les yeux l'opinion de Platon, lequel n'attribue pas la ruine des Républiques aux influences célestes, ni aux mouvements des astres, [mais] à la dissolution de l'harmonie, de laquelle nous dirons ci-après. Plusieurs depuis, ayant réprouvé l'avis de Platon, ont voulu juger des Républiques par les mouvements célestes ; mais il y a beaucoup de difficultés, qui ne seraient pas si grandes, si les Républiques naissaient comme les hommes et autres choses naturelles.

Erreurs insupportables des astrologues. Et quand [bien même] elles dépendraient totalement du ciel, après Dieu, si est-ce qu'il serait mal aisé d'en faire jugement, vu qu'il y a tant d'erreurs et de contrariétés entre ceux qui font les Éphémérides, que bien souvent on voit ès unes les planètes directes, ès autres rétrogrades, et au ciel stationnaires ; et même au mouvement de la Lune, qui est le plus notoire, il n'y en a pas un qui s'accorde à l'autre. Car Cyprien Leovice, qui a suivi les tables d'Alphonse, desquelles Copernic avait montré l'erreur évident, a fait des fautes si apparentes, que les grandes conjonctions se voient un ou deux mois après son calcul. Et, quoique Mercator s'est efforcé par les Éclipses de rechercher plus soigneusement que nul autre, si est-ce que toutes ses recherches sont appuyées sur une hypothèse qui ne peut être véritable ; car il suppose qu'en la création du monde, le Soleil était au signe du Lion, suivant l'opinion de Julius Maternus, et contre l'avis des Arabes, et de tous les astrologues, qui écrivent que le Soleil était au signe d'Aries. Or, il est tout certain que ceux-ci se sont mépris de six, Mercator de deux signes, car il est disertement commandé en la loi de Dieu de faire la solennité des pavillons à la fin de l'an, au quinzième jour du septième mois, [p. 343] qui était auparavant le premier. Comme aussi était-il convenable que Dieu ayant créé l'homme et tous les animaux en âge parfait, leur donnât aussi les fruits tous mûrs ; et depuis les saisons n'ont pas changé, comme Plutarque discourt gentiment aux Symposiaques. Or, s'il est ainsi que l'an commence où il finit, et que la fin est le quatorze du septième mois, il faut bien conclure que le Soleil était en la Livre, car la loi de Dieu porte ces mots, que le mois Abib dès lors en avant serait le premier, parce qu'il avait tiré son peuple d'Égypte ce mois-là, qui est le mois de Mars, et Tisri le septième, qui est le mois de Septembre. Et quant à ce point, il est sans difficulté entre les Hébreux, qui, pour cette cause, font le grand jeûne, et les fêtes des pavillons, et des trompettes ; et les Grecs commençaient les Olympiades en Septembre. Et de fait les Égyptiens, quoiqu'ils fussent ennemis jurés des Hébreux, toujours ont tenu le mois de Septembre pour le premier de l'an. Et même le Dictateur, ou le premier magistrat fichait un clou à la mi-Septembre, pour marque des ans.

Jean Bodin, Les six livres de la République, (1583) |

201 |

Encore moins y a-t-il d'apparence de juger les changements d'états par la fondation des villes, comme plusieurs font aussi des maisons devant que jeter les fondements, pour empêcher qu'elles ne soient brûlées, ou rasées, ou qu'elles ne tombent du mal caduc, [ce] qui est une folie extrême, comme si la nature devait obéir aux choses artificielles. La loi dit bien qu'il faut prendre garde à l'âge des maisons, pour en faire l'estimation, ce que le docteur Cujas a pris pour la grandeur des maisons, quand la loi dit deductis aetatibus, à quoi le Jurisconsulte ne pensa [jamais] : car il veut dire que les maisons selon leurs étoffes étaient estimées à plusieurs âges. Comme si la maison était de blocaille, du jour de sa construction, on estimait qu'elle durerait octante ans : de [p. 344] sorte que si elle avait coûté cent écus à bâtir, quarante ans après étant brûlée on diminuait le prix de moitié ; et celle de tuile était jugée comme perpétuelle, comme il se peut voir en Vitruve, et en Pline, qui appelle les murailles de tuile Parietes aeternos. Depuis la seconde édition, Bodin a été averti que Cujas s'est opiniâtré en son interprétation, par laquelle il veut qu'on estime les édifices à l'aune. Et si cela était vrai, les granges de paille et torche seraient plus estimées que les petits édifices bâtis de marbre ou de porphyre, comme le temple de porphyre de Sienne, qui est des plus petits et le plus précieux bâtiment de l'Europe. Mais pour trancher toutes les difficultés, Bodin mettra les mots de Vitruve 1 sans rien ôter ni ajouter. Mais il y a une absurdité plus grande de prendre le Thème céleste d'une muraille, pour juger d'une République, comme Marc Varron qui fit dresser l'Horoscope de la ville de Rome par L. Taruntius Firmianus, ainsi que Plutarque et Antimachus Lyrius ont écrit. Mais ce fut en rétrogradant et jugeant, comme il disait, la cause par les effets, et les divers accidents advenus en sept cents ans ; et par ce moyen il trouva que la ville était bâtie l'année troisième de la sixième Olympiade, le vingt et unième jour d'Avril, un peu devant trois heures après midi : étant Saturne, Mars et Vénus au Scorpion, Jupiter aux Poissons, le Soleil au Taureau, la Lune en la Livre, lors que Romule avait dixhuit ans, et la Vierge au Levant, et les Jumeaux au cœur du Ciel, qui sont les deux signes de Mercure, et qui montrent les actions des hommes mercuriaux, qui n’approche[nt] ni près ni loin du peuple le plus belliqueux du monde. Combien que l'Horoscope n'est pas seulement faux, [mais] aussi impossible par nature, car il met Vénus opposite au Soleil, qui ne s'éloigne jamais du Soleil de quarante-huit degrés : ce qui [p. 345] serait excusable, si cela s'était fait par oubliance, comme il est advenu à Auger Ferrier, excellent Iatro-mathématicien, lequel, au livre des jugements astronomiques, a mis Vénus et Mercure opposites, et l'un et l'autre au Soleil, chose incompatible par nature, car lui-même est d'accord que Mercure ne s'éloigne jamais de trente-six degrés du Soleil. Vrai est que Jean Pic, Prince de la Mirandole, fondé sur cette maxime, a repris sans cause Julius Maternus de ce qu'il pose le Soleil en la première, et Mercure en la dixième, [ce] qui serait, dit-il, reculer Mercure loin du Soleil de trois signes, sans prendre garde à l'inclination de la boule, qui peut être telle que Mercure sera en la dixième, et le Soleil en la première, et ne seront pas éloignés l'un de l'autre de trente-six degrés. [542-546]

1 |

Vitruve, [De Architectura] : Livre II, chapitre 8. |

|

Jean Bodin, Les six livres de la République, (1583) |

202 |

Cas étrange et mémorable. Quant à ce que dit Copernic, que les changements et ruines des Monarchies sont causées du mouvement de l'Excentrique, cela ne mérite point qu'on en fasse ni mise ni recette, car il suppose deux choses absurdes : l'une, que les influences viennent de la terre, et non pas du ciel ; l'autre, que la terre souffre les mouvements que tous les astrologues ont toujours donnés aux cieux, hormis Eudoxe. Encore est-il plus étrange de mettre le Soleil au centre du monde, et la terre à cinquante mille lieues loin du centre, et faire que partie des cieux et des planètes soient mobiles, et partie immobiles. Ptolémée rejeta l'opinion d'Eudoxe par arguments vraisemblables, auxquels Copernic a bien répondu, à quoi Melanchthon seulement a répliqué de ce verset : Dieu au ciel a posé Palais bien composé Au soleil pur et monde : Dont il sort ainsi beau, Comme un époux nouveau De son paré pourprix : Semble un grand Prince à voir S'égayant pour avoir D'une course le prix. D'un bout des cieux il part, Et atteint l'autre part, En un jour, tant est vite. Aussi [p. 346] pouvait-il dire que Josué commanda au Soleil et à la Lune d'arrêter leurs cours, mais à tout cela on peut répondre que l'Écriture s'accommode à notre sens, comme quand la Lune est appelée le plus grand luminaire après le Soleil, qui néanmoins est la plus petite de toutes les étoiles, hormis Mercure.

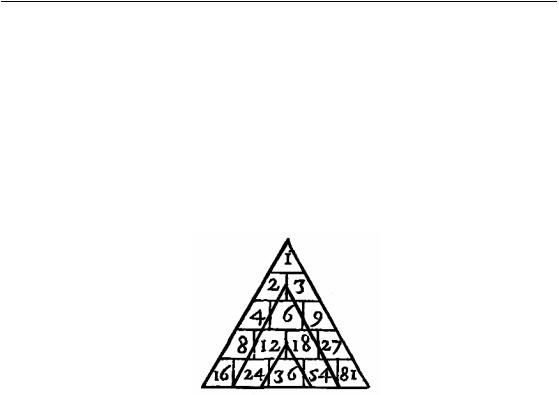

Erreur de Copernic. Mais il y a bien une démonstration, de laquelle personne jusqu'ici n'a usé contre Copernic, c'est à savoir que jamais corps simple ne peut avoir qu'un mouvement qui lui soit propre, comme il est tout notoire par les principes de la science naturelle ; puis donc que la terre est l'un des corps simples, comme est le ciel et les autres éléments, il faut nécessairement conclure qu'elle ne peut avoir qu'un seul mouvement qui lui soit propre. Et néanmoins Copernic lui en assigne trois tous différents, desquels il n'y en peut avoir qu'un propre, les autres seraient violents : chose impossible ; et, par même suite, [il est] impossible que les changements des Républiques viennent du mouvement de l'Excentrique de la terre. Mais voyons l'opinion de Platon, qui dit que les Républiques viennent à se ruiner, quand l'harmonie [fait] défaut ; et l'harmonie [fait] défaut quand on se départ de la quarte et de la quinte au nombre nuptial, lequel commence par l'unité qui demeure vierge inviolable, et s'étend ès côtés en proportion double et triple, par nombres pairs et impairs : ceux-ci mâles, ceux-là femelles ; et le milieu [est] rempli de nombres parfaits, imparfaits, carrés, cubiques, sphériques, sursolides, et en toute sorte de proportions autant qu'on les veut étendre, car la division du ton est infinie.

[p. 347] Avis de Platon touchant les changements de Républiques

Jean Bodin, Les six livres de la République, (1583) |

203 |

Ainsi donc la République bien établie se maintiendra tant que dureront les accords de l'unité à dextre, qui est le huitième, et de deux à trois qui est la quinte, et de trois à quatre qui est la quarte, et de l'unité à trois qui est la quinzième, où le système de tous accords est compris. Mais si on passe outre de quatre à neuf, n'étant la proportion de ces deux nombres harmonieuse, il s'ensuit un discord mal plaisant, qui gâte l'harmonie de la République. Voilà à mon avis ce que Platon a voulu dire, car nous n'avons encore personne qui ait éclairci ce point. Et non sans cause on se plaint, qu'il n'y a rien plus obscur que les nombres de Platon.

[p. 348] Nombre nuptial

Car Forestier, Allemand, qui a pris la proportion triple et quadruple aux côtés, est bien loin de son compte car, en ce faisant, il ruine les fondements du nombre nuptial, qui est en raison double et triple, et met semblable proportion entre vingt-sept et soixante-quatre comme en trois et quatre : chose impossible par nature, et contre les fondements de [la] mathématique. Or il est bien certain que si on passe la quarte et la tierce, l'harmonie se perdra ; mais qui empêchera de remplir le triangle du nombre nuptial, et continuer l'harmonie ? Car les mêmes accords se trouveront que nous avons posés ès quatre premiers nombres. [J'ajoute] aussi que du mariage de deux et trois s'engendre six, qui se trouve entre quatre et neuf, en même raison que deux à trois, qui est la quinte ; et pareillement, entre huit et vingt-sept nous trouvons la proportion et douceur harmonique ; et entre seize et quatre-vingt-un se trouveront tous bons accords. Et continuant toujours, en étendant les côtés du triangle, il n'y aura jamais discord ; en quoi faisant, les Républiques seraient immuables et immortelles, si l'hypothèse de [p. 349] Platon était véritable, que de l'harmonie des sons, dépend le changement ou ruine de la République, et que, par nécessité, de discord est causé. [Mais] plutôt, on doit craindre cela quand les citoyens viennent à [se] fourvoyer de l'harmonie naturelle des lois bien accordées, et des mœurs bien composées aux lois et coutumes iniques et pernicieuses. Je ne veux pas toutefois nier que l'harmonie n'ait grand effet à changer une République, et en cela Platon et Aristote s'accordent très bien, quoique Cicéron pense qu'il soit impossible que, pour les branles d'une République changés, la République prenne changement.

La Musique a grand pouvoir à changer ou retenir l'état. Car nous en avons un exemple mémorable de la République des Cynéthenses en Arcadie, laquelle ayant laissé le plaisir de la Musique, bientôt après tomba en séditions et guerres civiles, auxquelles il ne fut oublié aucune sorte de cruauté. Et, comme un chacun s'étonnait pourquoi ce peuple-là devint si revêche et si barbare, vu que tous les autres peuples

Jean Bodin, Les six livres de la République, (1583) |

204 |

d'Arcadie étaient doux, traitables et courtois à merveilles, Polybe aperçut le premier que c'était pour avoir laissé la musique, laquelle de toute ancienneté avait toujours été honorée et prisée en Arcadie plus qu'en lieu du monde, de sorte que par les ordonnances et coutumes du pays chacun devait s'exercer en [celle-ci] jusqu'à trente ans sur grandes peines ; [ce] qui fut le moyen, dit Polybe, que les premiers législateurs de ce peuple-là trouvèrent pour l'adoucir et apprivoiser, étant de son naturel barbare, comme tous habitants de montagnes et pays froids.

Le peuple de France adouci par la Musique. Nous pouvons, peut-être, faire semblable jugement des Gaulois, que Julien l'Empereur appelait Barbares de son temps, et qu'on a vu depuis les plus courtois et traitables qui soient en l'Europe, de quoi les étrangers mêmes s'émerveillent ; car chacun sait qu'il n'y a [p. 350] peuple qui plus s’exerce à la musique, et qui chante plus doucement ; et qui plus est, il n'y a presque branle en France qui ne soit Ionique, ou Lydien, c’est-à-dire, du cinquième ou septième ton, que Platon et Aristote défendent à la jeunesse, parce qu'ils ont grande force et puissance d'amollir et lâcher les cœurs des hommes ; et [ils] voulaient exercer les enfants au Dorien, qui est le premier ton, pour les maintenir en certaine douceur accompagnée de gravité, qui est propre au Dorien. La défense serait meilleure en l’Asie mineure, qui n'avait autres branles que du cinquième et septième ton, [de même] au pays de Lydie, et [en] Ionie. Mais les peuples des pays de Septentrion, froids ou montagneux, qui sont ordinairement plus sauvages, ou moins courtois que les peuples de Midi et habitants ès plaines, ne se peuvent mieux apprivoiser et adoucir, qu'en usant de l'harmonie Lydienne et Ionique ; [chose] qui était aussi défendue en la primitive Église, et [il] n'était permis [de] chanter louanges et Psaumes que du premier ton, [ce] qui est, encore à présent, le plus fréquent ès Églises. Et tout ainsi que les hommes désarment les bêtes sauvages pour en venir à bout, [de même] aussi, l'harmonie Lydienne et Ionique, désarme les plus farouches et barbares nations du naturel sauvage et cruel, et les rend doux et ployables, comme il est advenu aux François qui, peut-être, n'eussent pas été si domptables et si obéissants aux lois et ordonnances de cette Monarchie, si ce naturel, que l'Empereur Julien dit avoir été si haut et si peu souffrant la servitude, n'eût été amolli par la Musique. Mais de toutes les règles, soit de l'astrologie, soit de la Musique, qu'on a trouvées pour juger à l'avenir des changements et issues des Républiques, il n'y en a point de nécessaires.

Si on peut présumer les changements par [les] nombres. Et toutefois, c'est bien chose merveilleuse [p. 351] de la sagesse de Dieu, qui a tellement disposé toutes choses par nombres, que les Républiques, même après certaines années, prennent ordinairement fin. Comme il est besoin de montrer, ce que personne n'a fait par cidevant, pour avoir quelque jugement des changements et chutes des Républiques, et faire entendre que les choses humaines ne vont pas fortuitement. Et néanmoins Dieu, parfois, laissant le cours ordinaire des causes naturelles, passe par-dessus, afin qu'on ne pense que toutes choses viennent par fatale destinée. Je mettrai seulement six ou sept nombres entre dix mille, auxquels le plus souvent advient changements aux Républiques, c'est à savoir, les nombres carrés et solides de sept et neuf, et ceux qui sont engendrés de la multiplication de ces deux nombres, et le nombre parfait de

Jean Bodin, Les six livres de la République, (1583) |

205 |

quatre cent nonante et six. Car tout ainsi que nous voyons entre les nombres droits, le nombre de six, qui est nombre parfait, donner changement aux femelles, et le nombre de sept aux mâles, [de même] aussi le nombre solide de sept, et les carrés multipliés par les septénaires sont significatifs des changements ou ruines des Républiques ; et tout ainsi que le nombre de sept et neuf, donne commencement à la naissance humaine, et le nombre résultant de la multiplication de l'un par l'autre, le plus souvent met fin à la vie des hommes, [de même] aussi le nombre sept cent vingt-neuf, qui est solide de neuf, tire après soi bien souvent la fin ou changement notable des Républiques. Quant au premier point, Sénèque dit : septimus quisque annus aetati notam imprimit ; cela s'entend des mâles seulement, car l'expérience nous montre à vue d'œil que le nombre de six apporte changement, et donne quelque marque aux femmes ; et même la puberté, qui est ès hommes à quatorze, n'est aux filles qu'à douze ans, et continuant de six en six, il se trouve quelque changement notable en [p. 352] elles, pour la disposition du corps ou de l'esprit. [J'ajoute] aussi que Platon, au nombre nuptial, attribue le nombre pair aux femelles, et le nombre impair aux mâles. Et, pour cette cause, Plutarque dit qu'on nommait les mâles au neuvième jour, parce que le septième était plus dangereux ; et les filles le huitième, d'autant que le nombre pair, dit-il, est propre aux femelles. Pline dit aussi que ceux qu'on faisait mourir de faim en prison, ne passaient jamais le septième jour. Nous avons, en Aristote, plusieurs animaux qu'il raconte qui ne passaient jamais le septième an. Et tous les anciens ont remarqué que le nombre de soixante-trois, qui est multiplié de sept par neuf, tire après soi, ordinairement, la fin des vieillards. [560-565]