Эволюционное учение

.pdf

важные видовые признаки. Для каждого вида свойственны свои границы пригодных для жизни условий, своя история возникновения (определяющая в значительной степени очертания и размер ареала), свои специфические взаимодействия с видами-конку- рентами и т. д. Поэтому любая характеристика вида будет неполной без указания на специфические особенности его ареала.

Однако существуют причины, по ко- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

торым |

географический |

критерий |

не |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

может считаться достаточно универ- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

сальным |

|

для |

характеристики |

видов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

в природе. Во-первых, существует мно- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

жество видов с практически совпа- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

дающими |

|

ареалами. |

Например, |

ареал |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

кедрового |

|

|

стланника |

(Pinus |

pumila) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

совпадает с ареалами березы Мид- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

дендорфа |

|

|

(Betula middendorfii), дау- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

рской лиственницы (Larix daurica) и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

душистого |

тополя (Populus |

suaveolens). |

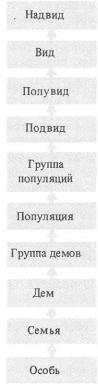

Рис. |

12.1. Схема интеграции генофондов от- |

|||||||||||||||||||||

Эти виды |

тесно |

связаны |

биогеоцено- |

||||||||||||||||||||||

дельных популяций в единый генофонд вида. |

|||||||||||||||||||||||||

тически, входят в состав одних и тех же |

|||||||||||||||||||||||||

Популяции — окружности |

различной |

|

величины, |

||||||||||||||||||||||

растительных сообществ, и их истори- |

|

||||||||||||||||||||||||

двойные линии — потоки генов между популяциями, |

|||||||||||||||||||||||||

ческое |

развитие |

шло, |

видимо, |

парал- |

|

|

|

пунктир—возникшая |

изоляция |

|

|

||||||||||||||

лельно, отражая общность историчес- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

ких условий формирования определен- |

Возникает |

вопрос, |

а |

есть |

ли |

такой |

|||||||||||||||||||

ных природных |

зон. |

Во-вторых, |

для |

||||||||||||||||||||||

критерий? Есть, и он характеризует |

|||||||||||||||||||||||||

видов-космополитов, |

|

ареал |

которых |

||||||||||||||||||||||

|

вид и как всеобщую форму существо- |

||||||||||||||||||||||||

охватывает |

огромные |

пространства в |

|||||||||||||||||||||||

вания жизни на нашей планете, и |

|||||||||||||||||||||||||

биосфере |

|

Земли |

(в |

океане, |

например, |

||||||||||||||||||||

|

как |

качественный этап |

эволюционного |

||||||||||||||||||||||

дельфин |

|

косатка — Orcinus |

orca; |

на |

|||||||||||||||||||||

|

процесса. |

Основной |

критерий |

вида |

за- |

||||||||||||||||||||

суше — некоторые |

виды |

рода |

дрозо- |

ключается |

в |

его генетическом |

единстве. |

||||||||||||||||||

фил) , характеристика ареала как видо- |

Единство вида как динамической сис- |

||||||||||||||||||||||||

вого признака |

также |

теряет |

смысл. |

||||||||||||||||||||||

темы |

в |

эволюции |

основано |

на |

воз- |

||||||||||||||||||||

В-третьих, |

|

определенность |

ареала |

от- |

|||||||||||||||||||||

|

можности нивелировок различий, воз- |

||||||||||||||||||||||||

сутствует |

у |

некоторых |

быстрорасселя- |

||||||||||||||||||||||

никающих в популяциях путем скре- |

|||||||||||||||||||||||||

ющихся |

видов, |

поскольку |

очертания |

||||||||||||||||||||||

щивания. Как бы ни были изолированы |

|||||||||||||||||||||||||

ареала |

у |

них |

изменяются |

очень |

быст- |

||||||||||||||||||||

отдельные популяции и подвиды, поток |

|||||||||||||||||||||||||

ро и |

непредсказуемо |

(в |

последние |

||||||||||||||||||||||

генетической информации между ними |

|||||||||||||||||||||||||

столетия |

|

часто |

в |

связи |

с |

антропо- |

|||||||||||||||||||

|

всегда |

существует. |

Даже единичные |

||||||||||||||||||||||

генными изменениями ландшафтов или |

|||||||||||||||||||||||||

миграции отдельных особей из одной |

|||||||||||||||||||||||||

вселениями, |

как, |

например, |

для |

домо- |

|||||||||||||||||||||

популяции в другую, из зоны обита- |

|||||||||||||||||||||||||

вой мухи, |

|

городского |

воробья, многих |

||||||||||||||||||||||

|

ния |

|

одного |

подвида |

в |

зону |

обита- |

||||||||||||||||||

рудеральных растений |

и т. д.). |

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

ния другого, повторяясь на протяже- |

|||||||||||||||||||||||

Итак, |

|

и |

географический |

критерий |

нии |

|

сотен |

и |

тысяч |

поколений, |

созда- |

||||||||||||||

|

ют |

|

поток |

|

генов. |

Это |

обеспечивает |

||||||||||||||||||

не может |

|

служить |

каким-либо |

уни- |

|

|

|||||||||||||||||||

|

интеграцию |

относительно |

изолирован- |

||||||||||||||||||||||

версальным |

«видовым» |

признаком. |

|||||||||||||||||||||||

ных |

|

генофондов отдельных популяций |

|||||||||||||||||||||||

Генетическое |

единство — главный |

|

|||||||||||||||||||||||

(рис. |

12.1). |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

критерий |

|

вида. |

Целостность |

вида. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

i 22 Часть 3. Учение о микроэволюции

Конечно, при отсутствии обмена гамет (у агамных, облигатнопартеногенетических и самооплодотворяющихся форм) не возникает такого генетического единства особей, что создает объективные трудности при разграничении видов.

Единство вида не нарушается даже и в том случае, если иногда по ка- ким-то причинам границы между соседними видами оказываются нечеткими. Сейчас в разных группах таких случаев вскрывается все больше. Это связано с тем, что особи близких видов в определенных условиях иногда могут успешно скрещиваться друг с другом и давать плодовитое потомство в некоторых комбинациях. В таких случаях оказывается, что, за исключением некой гибридной зоны, между такими видами нарушения строения обоих видов как самостоятельных генетических систем не происходит: виды оказываются не генетически закрытыми системами, как представлялось еще в середине XX в., а генетически устойчивыми системами.

Единство и эволюционная «судьба» вида определяют его специфическое место в биогеоценозах. В природе нет двух видов с одинаковым набором адаптаций: это разнообразие адаптаций делает каждый вид уникальным и определяет возможность формирования каждым видом своей экологической ниши} как суммы экологических ниш отдельных, составляющих вид популяций.

1 Не надо понимать экологическую нишу как некое пустое пространство, которое может быть занято тем или иным видом. Экологическая ниша — это как бы «профессия» данного вида, она возникает и исчезает одновременно с возникновением и исчезновением вида. Вне вида экологическая ниша не может существо-

вать. |

Вне |

вида существуют большие природ- |

ные |

зоны |

(зона лесов, пустынь, литораль |

и т. п.), формирующие соответствующие экологические ниши в результате развития тех или иных специальных адаптаций у определенных видов.

12.4. Использование понятия «вида» у агамных и облигатнопартеногенетических форм и в палеонтологии

Еще недавно формулировка понятия «вид» могла быть использована лишь по отношению к половым, перекрестнооплодотворяющимся формам (поскольку именно критерий скрещи-

ваемости |

являлся существеннейшим). |

|

К агамным, |

облигатнопартеногенети- |

|

ческим |

и |

самооплодотворяющимся |

формам, которые встречаются в природе в основном среди низших растений и микроорганизмов, это понятие трудно приложимо. Но виды существу-

ют и у таких форм. |

Сейчас, когда |

вид определяется не |

как генетичес- |

ки замкнутая, а как генетически устойчивая система, приложимость концепции вида к агамным и облигатнопартеногенетическим формам становится особенно ясной. У таких форм видом надо считать систему близких биотипов — группу фенотипически сходных особей, обладающих близкородственным генотипом, занимающих общий ареал и связанных общностью эволюционной судьбы. Эта общность определяется однообразием их генотипа. Образно говоря, агамные формы можно представить себе как одну огромную особь, состоящую из множества мелких однородных частей.

По-видимому, и агамные, и облигатнопартеногенетические формы формируют своеобразные генетические системы, устойчивость которых должна поддерживаться каким-то образом. Так, у бактерий нет механизмов генетической рекомбинации, связанных с половым процессом (мейозом, образованием и слиянием гамет). Но у прокариот выработались оригинальные способы обмена генетической информацией. Они связаны с заражением бактериальных клеток умеренными (т. е. не вызывающими гибель клеток) вирусами и их производными — плазмидами. В кольцевую молекулу ДНК плазмиды может включиться кусок

Глава 12. Вид — основной этап э в о л ю ц и о н н о г о процесса

«хозяйской» ДНК. Этот ген может быть перенесен от одной бактерии к другой. Бактерии обмениваются генами устойчивости к антибиотикам. Это явление получило название латерального переноса генетической информации.

|

Агамное |

размножение, |

партеноге- |

|

|

|

|

|||||||||||||

нез |

|

и |

самооплодотворение, |

видимо, |

|

|

|

|

||||||||||||

предствляют вторичное явление в эво- |

|

|

|

|

||||||||||||||||

люции специализированных в этом от- |

|

|

|

|

||||||||||||||||

ношении групп, и никогда не являются |

|

|

|

|

||||||||||||||||

абсолютно |

|

облигатными |

|

(даже |

для |

|

|

|

|

|||||||||||

цианей |

и |

ряда |

бактерий |

первичность |

|

|

|

|

||||||||||||

и |

облигатность |

|

агамии |

|

нельзя |

счи- |

|

|

|

|

||||||||||

тать доказанной). Подавляющее же |

|

|

|

|

||||||||||||||||

большинство |

|

организмов — двуполые, |

|

|

|

|

||||||||||||||

перекрестнооплодотворяющие |

формы. |

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

Принципиальные |

затруднения |

воз- |

|

|

|

|

|||||||||||||

никают |

при |

|

использовании |

|

понятия |

|

|

|

|

|||||||||||

«вид» в палеонтологии. Здесь иссле- |

|

|

|

|

||||||||||||||||

дователь всегда имеет дело с рас- |

|

|

|

|

||||||||||||||||

пределением |

|

разных |

форм |

не |

только |

|

|

|

|

|||||||||||

в пространстве |

(как |

в |

|

неонтологии), |

|

|

|

|

||||||||||||

но и во времени. Это обстоятельство |

|

|

|

|

||||||||||||||||

лишает смысла критерий непосред- |

|

|

|

|

||||||||||||||||

ственного, |

«кровного» |

|

родства. |

Как |

|

|

|

|

||||||||||||

известно, в палеонтологии при раз- |

|

|

|

|

||||||||||||||||

граничении форм используются прак- |

|

|

|

|

||||||||||||||||

тически лишь морфологические и ре- |

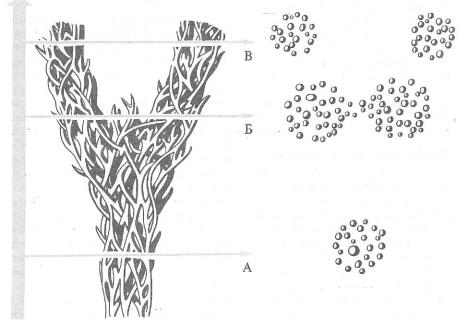

Рис. 12.2. Схема строения вида как многоуров- |

|||||||||||||||||||

конструкционно-биологические (остат- |

невой системы (по А. С. Баранову, 1986) |

|||||||||||||||||||

ки жизнедеятельности, следы, капроли- |

|

|

|

|

||||||||||||||||

ты |

и |

т. |

п.) |

|

критерии. |

Разграничение |

го вида распадается на относительно |

|||||||||||||

форм видового ранга в палеонтологии |

изолированные группы особей. Внут- |

|||||||||||||||||||

оказывается возможным пока лишь в |

ри популяции можно всегда выделить |

|||||||||||||||||||

крайне редких последовательно захо- |

недолговечные группы особей, объе- |

|||||||||||||||||||

роненных на одном и том же месте |

диненных |

более тесным генетическим |

||||||||||||||||||

многочисленных по числу особей сери- |

родством. У животных такие группы |

|||||||||||||||||||

ях материала с заметными морфоло- |

часто называют демами, у растений — |

|||||||||||||||||||

гическими изменениями в разных гори- |

биотипами. |

|

|

|||||||||||||||||

зонтах. |

Поэтому |

понятие |

«вид» |

не- |

|

Если рассматривать внутривидовые |

||||||||||||||

применимо в палеонтологии. Для обоз- |

|

|||||||||||||||||||

структуры выше популяционного уров- |

||||||||||||||||||||

начения |

|

отрезка |

филогенетического |

|||||||||||||||||

|

ня, |

то у животных |

таковыми оказы- |

|||||||||||||||||

ствола, |

эквивалентного |

виду |

неонтоло- |

|||||||||||||||||

ваются расы, подвиды, а у растений — |

||||||||||||||||||||

гии, в палеонтологии |

сейчас |

все |

шире |

|||||||||||||||||

экотипы и подвиды. Единодушие в тер- |

||||||||||||||||||||

используется |

понятие |

фратрии |

(фи- |

|||||||||||||||||

минологии |

в этой области отсутствует |

|||||||||||||||||||

лу ма) |

или |

же |

пользуются |

не видо- |

||||||||||||||||

не |

только |

между |

ботаниками, зоо- |

|||||||||||||||||

выми, а лишь родовыми определениями. |

||||||||||||||||||||

логами, микологами и микробиологами, |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

12,5. |

Структура |

вида |

|

|

но и среди специалистов внутри |

||||||||||||

|

|

|

|

|

каждой из названных дисциплин. Од- |

|||||||||||||||

|

При описании элементарной эволю- |

нако при этом все без исключения |

||||||||||||||||||

ционной единицы — популяции (см. гл. |

биологи, связанные с изучением видов, |

|||||||||||||||||||

8) |

было показано, что население любо- |

согласны, что любой вид — это не конг- |

||||||||||||||||||

ломерат |

|

популяций, а |

сложная |

сис- |

видов |

и процесса |

видообразования |

|

тема |

с |

многоуровневой |

иерархией |

в природе. Для наблюдателя в природе |

||||

биохорологических групп |

(рис. |

12.2). |

любой |

вид как |

бы «рассыпается» |

|||

Сэволюционно-генетической точки на множество составляющих его попу-

зрения важно подчеркнуть, что эта |

ляций, каждая из которых входит в |

||||||||||||||||||||||||||

система интегрирована время от вре- |

свои конкретные биогеоценозы, зани- |

||||||||||||||||||||||||||

мени происходящим генетическим об- |

мает определенное место в цепях |

||||||||||||||||||||||||||

меном |

между |

группами. |

|

|

|

|

|

питания и потоках энергии. Но эти, |

|||||||||||||||||||

12.6. Вид — качественный этап |

|

казалось |

бы, |

дискретные, |

совершенно |

||||||||||||||||||||||

|

самостоятельные, с собственной эволю- |

||||||||||||||||||||||||||

|

эволюционного |

процесса |

|

|

ционной судьбой популяции невидимы- |

||||||||||||||||||||||

Несмотря на различное морфофи- |

ми,но теснейшими генетическими «ни- |

||||||||||||||||||||||||||

зиологическое «содержание» вида раз- |

тями» |

связаны |

друг |

с |

другом |

и |

|||||||||||||||||||||

ных |

групп |

организмов, |

вид — цент- |

время |

от |

времени |

(пусть |

даже |

не |

в |

|||||||||||||||||

ральный |

и |

главнейший, |

качественный |

каждом поколении, а через несколько |

|||||||||||||||||||||||

этап |

процесса |

эволюции. |

Вид |

может |

поколений) |

обмениваются |

генетичес- |

||||||||||||||||||||

и должен рассматриваться как ка- |

ким материалом в результате мигра- |

||||||||||||||||||||||||||

чественный этап эволюционного про- |

ции отдельных особей. Этот незначи- |

||||||||||||||||||||||||||

цесса, |

потому |

что |

это — наименьшая |

тельный на первый взгляд поток генов |

|||||||||||||||||||||||

неделимая генетически устойчивая сис- |

цементирует вид в единую сложную |

||||||||||||||||||||||||||

тема в живой природе. Основной био- |

иерархическую |

систему |

|

популяций, |

|

не |

|||||||||||||||||||||

логический смысл вида состоит в том, |

позволяет накопиться серьезным раз- |

||||||||||||||||||||||||||

что он образует защищенный генофонд |

личиям между популяциями и их груп- |

||||||||||||||||||||||||||

(благодаря |

развитию |

разнообразных |

пами. Если же эти связывающие |

||||||||||||||||||||||||

изолирующих |

механизмов, |

защищаю- |

отдельные популяции и группы попу- |

||||||||||||||||||||||||

щих |

его от |

возможного |

потока генов |

ляций эволюционно-генетические «мос- |

|||||||||||||||||||||||

из других генофондов). |

|

|

|

|

|

тики» рушатся и не восстанавли- |

|||||||||||||||||||||

Вид |

как качественный |

этап |

эво- |

ваются |

на |

протяжении |

длительного |

||||||||||||||||||||

периода |

(т. |

е. |

возникает |

непреодоли- |

|||||||||||||||||||||||

люционного процесса внутренне проти- |

|||||||||||||||||||||||||||

мый |

изоляционный |

барьер), |

то |

|

внутри |

||||||||||||||||||||||

воречив. С |

одной |

стороны, вид как ре- |

|

||||||||||||||||||||||||

одной |

генетически открытой |

популя- |

|||||||||||||||||||||||||

зультат эволюции целостен, приспособ- |

|||||||||||||||||||||||||||

ционной системы возникают две, |

каж- |

||||||||||||||||||||||||||

лен |

к данной |

среде, |

|

генетически |

обо- |

||||||||||||||||||||||

|

дая из которых оказывается генетичес- |

||||||||||||||||||||||||||

соблен |

от |

всех |

других |

таких |

же |

ви- |

|||||||||||||||||||||

ки устойчивой |

по |

отношению |

к |

дру- |

|||||||||||||||||||||||

дов, |

стабилен; |

с |

другой |

стороны, |

как |

||||||||||||||||||||||

гой. |

Так, |

с |

возникновением |

|

нового |

||||||||||||||||||||||

этап |

эволюционного процесса он дина- |

|

|||||||||||||||||||||||||

вида |

завершается |

один |

этап |

|

гранди- |

||||||||||||||||||||||

мичен, |

имеет |

расплывчатые |

границы, |

|

|||||||||||||||||||||||

озного |

и |

постоянно текущего |

в |

живой |

|||||||||||||||||||||||

лабилен. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

природе процесса эволюции и начи- |

|||||||||||||||||

Эта |

противоречивая, |

диалектичес- |

|||||||||||||||||||||||||

нается новый этап. Поэтому и можно |

|||||||||||||||||||||||||||

кая, по существу, специфика вида — |

сказать, |

что |

любой |

вид — качествен- |

|||||||||||||||||||||||

объективная реальность, которую необ- |

ный |

|

этап |

|

эволюционного |

процесса. |

|||||||||||||||||||||

ходимо учитывать при любом изучении |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

Итак, |

можно |

сделать |

вывод, |

что |

основной |

критерий |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

вида — генетическое единство, существование вида как еди- |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

ной интегрированной в процессе эволюции |

генетической |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

системы. |

Любой |

вид |

представляет |

собой |

репродуктив- |

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

но |

изолированный |

|

генофонд. |

Эта |

|

интегрированная |

|

сис- |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

тема |

всегда |

занимает |

в |

|

биосфере |

определенное, |

прису- |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

щее |

только |

данному |

виду |

место. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Глава 1 3

Видообразование —• результат микроэволюции

Под |

|

влиянием |

давления |

различ- |

и давать |

плодовитое |

потомство |

(т. е. |

||||||

ных элементарных эволюционных фак- |

пока |

существует |

поток |

генетической |

||||||||||

торов внутри видового ареала то в од- |

информации между разными популя- |

|||||||||||||

ной, то в другой популяции возни- |

циями внутри вида), вид остается еди- |

|||||||||||||

кают устойчивые изменения генотипи- |

ным |

как |

сложная |

интегрированная |

||||||||||

ческого |

состава популяций. Некоторые |

система. Однако в результате возник- |

||||||||||||

из этих |

элементарных |

эволюционных |

новения |

сильного |

давления |

изоляции |

||||||||

явлений могут в дальнейшем углуб- |

этот |

поток |

генетической |

информации |

||||||||||

ляться. При более сильной изоляции |

может прерваться. Тогда оказавшиеся в |

|||||||||||||

такие |

эволюционные |

явления |

могут |

изоляции |

|

части |

видового |

населения, |

||||||

накапливаться в популяциях под дей- |

накопив изменения под влиянием дей- |

|||||||||||||

ствием |

отбора. |

|

|

|

ствующих |

эволюционных |

факторов, |

|||||||

|

|

|

|

|

|

могут |

перестать |

скрещиваться |

при |

|||||

13.1. |

Видообразование — источник |

последующих встречах, станут гене- |

||||||||||||

тически |

самостоятельными. |

|

|

|||||||||||

возникновения |

многообразия |

Возникновение |

такой |

|

изоляции |

|||||||||

|

|

в живой природе |

|

|

||||||||||

|

|

|

между разными частями видового на- |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Пока особи из разных популяций |

селения |

означает |

разделение одного |

|||||||||||

внутри вида хоть изредка могут скре- |

вида |

на |

два — процесс видообразова- |

|||||||||||

щиваться |

в природе |

друг с |

другом |

ния. |

Схематично |

этот |

процесс |

изо- |

||||||

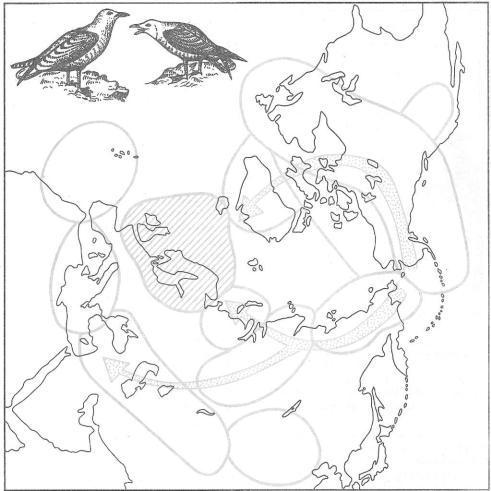

Рис. 13.1. Схема видообразования. Каждая отдельная веточка — популяция. А— уровень исходного единого вида; Б—момент незавершенного разделения видов; В—два новых вида (по Ф. Г. Добржанскому, 1957)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i 22 Часть 3. Учение о микроэволюции |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

бражен на рис. 13.1. Итак, |

|

видооб- |

Америку — с |

другой |

(рис. |

|

13.2). Не- |

||||||||||||||||||||||||

разование |

— |

|

это разделение |

(во |

време- |

сколько сотен тысяч лет назад в рай- |

|||||||||||||||||||||||||

ни |

и |

пространстве) |

|

прежде |

|

единого |

оне |

современного |

Берингова |

|

пролива |

||||||||||||||||||||

вида на два или несколько. Другими |

обитала предковая форма этих чаек. |

||||||||||||||||||||||||||||||

словами, |

видообразование |

— |

это |

разде- |

Впоследствии |

они |

(биологически свя- |

||||||||||||||||||||||||

ление |

генетически |

открытой |

|

системы |

занные либо с побережьями морей, |

||||||||||||||||||||||||||

(какими являются по отношению друг |

либо с крупными внутриконтиненталь- |

||||||||||||||||||||||||||||||

к другу популяции и их |

группы |

ными |

водоемами) |

начали |

распростра- |

||||||||||||||||||||||||||

внутри вида), на генетически закрытые |

няться |

на |

восток |

|

и |

|

запад, |

|

образо- |

||||||||||||||||||||||

(или обязательно устойчивые) систе- |

вав к нашему времени две непре- |

||||||||||||||||||||||||||||||

мы. |

Видообразование |

происходит в |

рывные цепи подвидов. Особи всех со- |

||||||||||||||||||||||||||||

результате постоянно |

|

совершающихся |

седних подвидов скрещиваются в при- |

||||||||||||||||||||||||||||

внутри вида процессов микроэволюции. |

роде |

и |

дают |

|

плодовитое |

|

потомство. |

||||||||||||||||||||||||

Все |

хорошо |

изученные |

микроэво- |

В |

районе |

же |

Северного |

|

и |

|

Балтий- |

||||||||||||||||||||

ского морей произошла |

встреча конеч- |

||||||||||||||||||||||||||||||

люционные процессы протекают в сово- |

|||||||||||||||||||||||||||||||

ных звеньев восточной и западной цепи |

|||||||||||||||||||||||||||||||

купностях скрещивающихся |

и |

генети- |

|||||||||||||||||||||||||||||

подвидов. |

Накопленные |

в |

|

процессе |

|||||||||||||||||||||||||||

чески |

перемешивающихся |

|

особей. |

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

микроэволюции |

отдельных |

|

подвидов |

|||||||||||||||||||||||||||

Только |

в такой |

системе |

возможно |

об- |

|

||||||||||||||||||||||||||

различия в биологии |

(особенности об- |

||||||||||||||||||||||||||||||

разование |

бесчисленного |

множества |

|||||||||||||||||||||||||||||

раза жизни, некоторые |

|

морфологичес- |

|||||||||||||||||||||||||||||

различных |

генетических |

|

комбинаций, |

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

кие |

|

особенности |

и |

др.) |

|

оказались |

||||||||||||||||||||||||

являющихся |

основой для |

|

эффективно- |

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

достаточными |

для возникновения двух |

|||||||||||||||||||||||||||||

го действия |

естественного |

отбора. Од- |

|||||||||||||||||||||||||||||

новых |

видов. |

Если |

по |

каким-либо |

|||||||||||||||||||||||||||

нако |

скрещивания |

и |

происходящая |

||||||||||||||||||||||||||||

причинам |

непрерывная |

|

цепь |

подвидов, |

|||||||||||||||||||||||||||

вследствие |

этого |

нивелировка |

затруд- |

|

|||||||||||||||||||||||||||

связывающих |

сегодня |

|

эти |

|

не |

вполне |

|||||||||||||||||||||||||

няют эволюционную дифференцировку |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

разделенные |

виды, |

|

где-нибудь |

разор- |

|||||||||||||||||||||||||||

более |

или |

|

менее |

крупных |

|

совокуп- |

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

вется, |

то |

возникнут |

|

два |

|

самостоя- |

|||||||||||||||||||||||

ностей особей (популяций и их групп) |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

тельных |

вида. |

Сейчас |

|

же |

видообра- |

||||||||||||||||||||||||||

в пределах |

одного вида. |

|

Образование |

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

зование |

в |

этой |

группе |

|

чаек |

находится |

||||||||||||||||||||||||

нового |

вида |

создает |

|

обычно |

непрео- |

|

|||||||||||||||||||||||||

|

как |

|

бы |

|

«в |

процессе |

становления» |

||||||||||||||||||||||||

долимые |

в |

природных |

условиях |

изо- |

|

|

|||||||||||||||||||||||||

(in |

statu |

nascendi), |

давая нам возмож- |

||||||||||||||||||||||||||||

ляционные барьеры, которые позволя- |

|||||||||||||||||||||||||||||||

ность наблюдать эволюцию в действии. |

|||||||||||||||||||||||||||||||

ют сохранять специфические адапта- |

|||||||||||||||||||||||||||||||

ции |

каждого |

вида |

и |

в конечном |

ито- |

|

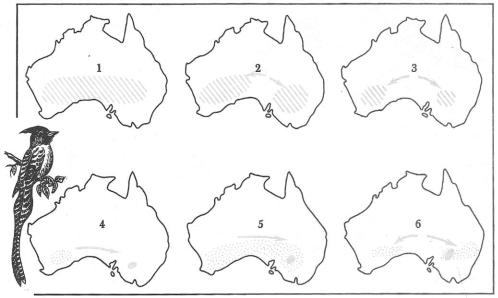

Видообразование |

в |

|

группе |

австра- |

||||||||||||||||||||

ге |

определяют |

возможность |

сохране- |

|

|

||||||||||||||||||||||||||

лийских мухоловок. В настоящее время |

|||||||||||||||||||||||||||||||

ния |

и |

увеличения |

многообразия |

про- |

|||||||||||||||||||||||||||

в Австралии распространены два близ- |

|||||||||||||||||||||||||||||||

явления |

живого |

на |

|

нашей |

планете. |

||||||||||||||||||||||||||

|

ких вида мухоловок рода Pachycephala |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

13,2. |

Примеры видообразования |

(P. rufogularis и P. inornata). В ре- |

|||||||||||||||||||||||||||||

зультате тщательного анализа палео- |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

В настоящее время изучены раз- |

географии и палеоклиматологии уда- |

|||||||||||||||||||||||||||||

личные пути возникновения новых ви- |

лось восстановить возможный путь об- |

||||||||||||||||||||||||||||||

дов |

в |

процессе |

микроэволюции. |

|

|

разования такой странной йа первый |

|||||||||||||||||||||||||

|

Видообразование |

в |

цепи |

подвидов |

взгляд ситуации, когда один из близ- |

||||||||||||||||||||||||||

больших чаек. По побережьям Бал- |

ких видов обитает лишь на неболь- |

||||||||||||||||||||||||||||||

тийского |

и |

|

Северного |

морей |

живут |

шом пространстве, занимаемом другим |

|||||||||||||||||||||||||

не |

скрещиваясь |

два |

вида |

|

крупных |

видом (рис. 13.3). Вначале существо- |

|||||||||||||||||||||||||

чаек — серебристая |

чайка |

(Larus |

аг- |

вал лишь один предковый вид, имев- |

|||||||||||||||||||||||||||

gentatus) |

и |

клуша-хохотунья |

(L. |

fus- |

ший широкий ареал (рис. 13.3,/). В |

||||||||||||||||||||||||||

cus). Эти два самостоятельных вида |

связи с наступлением засушливого пе- |

||||||||||||||||||||||||||||||

объединяются друг с другом через |

риода, изменений в растительности и |

||||||||||||||||||||||||||||||

непрерывную цепь подвидов, охваты- |

смещении дождевых зон возникла и |

||||||||||||||||||||||||||||||

вающих Северную Евразию, с одной |

развилась значительная изоляция меж- |

||||||||||||||||||||||||||||||

стороны, |

и |

|

Гренландию |

|

и |

Северную |

ду |

западной |

и |

восточной |

частью ви- |

||||||||||||||||||||

Рис. 13.2. Цепь подвидов больших |

чаек: серебристая—клуша-хохотунья |

(Larus argentatus— |

|||||||||||

L. fuscus) |

(по H. В. Тимофееву-Ресовскому и |

др., 1977). |

|

|

|

|

|

||||||

В ы д е л е н ы |

а р е а л ы отдельных |

подвидов. |

К р а й н и е |

з в е н ь я цепи |

в районе |

с е в е р о - з а п а д н о й |

Европы |

||||||

(двойная |

ш т р и х о в к а ) |

о б и т а ю т |

совместно |

и не |

с к р е щ и в а ю т с я в |

природе . |

Стрелки — основные на- |

||||||

п р а в л е н и я |

р а с с е л е н и я |

вида |

из |

вероятного Берингийского центра |

п р о и с х о ж д е н и я . |

В |

последнее в р е м я |

||||||

|

|

н е к о т о р ы м |

подвидам, в ы д е л е н н ы м |

на схеме, п р и д а е т с я видовой статус |

|

|

|||||||

дового |

населения (рис. 13.3, 2, 3). |

обретшим какие-то специфические осо- |

|||||||||||

Существуя в несколько иных усло- |

бенности. Различия между этими преж- |

||||||||||||

виях и при отсутствии нивелировок |

де генетически близкими формами ока- |

||||||||||||

достигаемых различий |

(при отсутствии |

зались настолько значительны, что оп- |

|||||||||||

скрещивания) |

две |

формы |

приобрели |

ределили возможность их самостоя- |

|||||||||

видовую |

самостоятельность |

(рис. |

тельного существования без скрещи- |

||||||||||

13.3,4). Затем вновь получила рас- |

вания. В сравнительно недавнее время |

||||||||||||

пространение сравнительно влаголюби- |

в результате нового иссушения клима- |

||||||||||||

вая растительность и западный вид |

та вновь возникла изоляция между |

||||||||||||

смог расселиться на восток, где он |

западной и восточной частями насе- |

||||||||||||

встретился с |

родственным |

видом, при- |

ления одного из |

видов |

(рис. |

13.3,5). |

|||||||

ммпммяяяретмяя

Рис. 13.3. Видообразование в группе австралийских мухоловок (Pachycephala) (из Э. Майра,

|

|

|

|

|

|

|

1968). |

|

|

|

|

|

|

||

Современное |

распространение показано |

на карте |

6. Расширения и |

сокращения ареалов |

связаны |

||||||||||

с изменениями в |

растительности, вызванными |

в свою очередь историческими смещениями |

|||||||||||||

|

|

|

дождевых зон в разные периоды. 1 — 6—этапы развития современных форм |

|

|

||||||||||

13.3. Основные пути и способы |

вида |

(дивергентное |

видообразование). |

||||||||||||

|

|

видообразования |

|

|

Наконец, новый вид может возник- |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

нуть в результате гибридизации двух |

|||||||

|

Видообразование может быть рас- |

уже |

существующих |

видов — гибридо- |

|||||||||||

смотрено в территориальном и фило- |

генное видообразование. Кратко опи- |

||||||||||||||

генетическом аспектах. Новый вид мо- |

шем эти основные пути видообразова- |

||||||||||||||

жет |

возникнуть |

из |

одной |

или |

груп- |

ния. |

|

|

|

|

|

|

|||

пы смежных популяций, расположен- |

Аллопатрическое |

видообразование |

|||||||||||||

ных на периферии ареала исходного |

(называемое |

иногда |

географическим) |

||||||||||||

вида. Такое видообразование называет- |

иллюстрируется |

приведенными |

выше |

||||||||||||

ся |

аллопатрическим |

(от греч. alios — |

примерами |

возникновения |

вида у |

||||||||||

иной и patris — родина). В других слу- |

больших чаек и в группе австралий- |

||||||||||||||

чаях новый вид может возникнуть |

ских мухоловок. При аллопатрическом |

||||||||||||||

внутри ареала исходного вида, как бы |

видообразовании |

новые виды |

могут |

||||||||||||

внутри вида; этот путь видообразования |

возникнуть путем фрагментации, рас- |

||||||||||||||

называется |

симпатрическим |

(от |

греч. |

падения ареала широко распространен- |

|||||||||||

syn — вместе и |

patris — родина). Но- |

ного родительского вида. Примером та- |

|||||||||||||

вый вид может возникнуть посред- |

кого процесса может быть возникнове- |

||||||||||||||

ством постепенного |

изменения |

одного |

ние |

видов |

ландыша (см. гл. 6). |

||||||||||

и того |

же |

вида |

во |

времени, |

Другой способ аллопатрического видо- |

||||||||||

без какой-либо дивергенции исходных |

образования — видообразование |

при |

|||||||||||||

групп. Такое видообразование назы- |

расселении исходного вида, в процес- |

||||||||||||||

вается |

филетическим. |

|

|

се которого все более удаленные от |

|||||||||||

Новый вид может возникнуть пу- |

центра расселения периферийные попу- |

||||||||||||||

ляции и их |

группы, |

интенсивно |

пре- |

||||||||||||

тем |

разделения |

единого |

предкового |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

образуясь в новых условиях, становятся родоначальниками видов. Примеры, аналогичные видообразованию в группе больших чаек, известны и для других птиц, некоторых рептилий, амфибий, насекомых.

В основе аллопатрического видообразования лежат те или иные формы пространственной изоляции, и этот путь видообразования всегда сравнительно медленный, происходящий на протяжении сотен тысяч поколений. Именно за такие длительные промежутки времени в изолированных частях населения вида вырабатываются те биологические особенности, которые приводят к репродуктивной самостоятельности даже при нарушении первичной изолирующей преграды. Аллопатрическое видообразование всегда связано с историей формирования видового ареала.

|

Симпатрическое |

|

видообразование. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

При |

видообразовании |

симпатрическим |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

путем новый вид возникает внутри |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

ареала |

исходного |

вида. |

|

|

|

Рис. 13.4. Пример возникновения репродуктив- |

|||||||||||||||

|

Первый способ симпатрического ви- |

||||||||||||||||||||

|

ной изоляции при полиплоидизации в природе: |

||||||||||||||||||||

дообразования — возникновение |

но- |

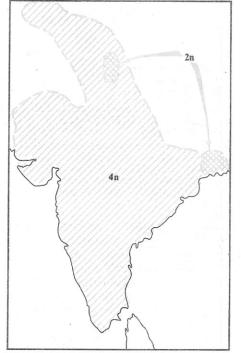

обитающий по всему Индостану тетраплоидный |

|||||||||||||||||||

вых видов при быстром изменении |

вид растений Dicanthium annulatum несомненно |

||||||||||||||||||||

кариотипа, |

например |

при |

|

автополи- |

возник из диплоидной предковой формы, за- |

||||||||||||||||

плоидии. |

Известны |

группы |

близких |

нимающей сейчас небольшой и дизъюнктный |

|||||||||||||||||

|

ареал (по Н. Россу, |

1962) |

|

||||||||||||||||||

видов (обычно растений) с кратными |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

числами хромосом (см. рис. 6.28). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

Так, например, в роде хризантем |

ловиях. Возникшие полиплоидные осо- |

||||||||||||||||||||

(Chrysanthemum) |

|

все |

|

формы имеют |

би могут давать жизнеспособное ло- |

||||||||||||||||

число |

хромосом, |

кратное |

9, |

18, |

27, |

томство лишь при скрещивании с осо- |

|||||||||||||||

36, 45..., 90. В родах табака |

(Ni- |

бями, несущими то же число хромосом |

|||||||||||||||||||

cotiana) и картофеля (Solanum) основ- |

(или при самоопылении). В течение |

||||||||||||||||||||

ное, исходное, число хромосом равно |

немногих |

поколений |

в |

том |

случае, |

||||||||||||||||

12, но имеются формы с 24, 48, 72 |

если |

полиплоидные |

формы |

|

успешно |

||||||||||||||||

хромосомами. В таких случаях можно |

проходят «контроль» естественного от- |

||||||||||||||||||||

предположить, |

что |

|

видообразование |

бора и оказываются лучше исходной |

|||||||||||||||||

шло путем автополиплоидии — посред- |

диплоидной, они могут распространить- |

||||||||||||||||||||

ством удвоения, утроения, учетвере- |

ся и сосуществовать совместно с поро- |

||||||||||||||||||||

ния и т. д. основного набора хромо- |

дившим |

их |

видом |

|

(рис. |

13.4) или, |

|||||||||||||||

сом предковых видов. Процессы поли- |

что |

бывает |

чаще, |

просто |

вытеснить |

||||||||||||||||

плоидизации |

хорошо |

|

воспроизводятся |

его. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

в |

эксперименте посредством |

задержки |

Полиплоидные формы, как правило, |

||||||||||||||||||

расхождения |

|

хромосом |

в |

мейозе, |

|||||||||||||||||

|

крупнее |

и |

способны |

существовать в |

|||||||||||||||||

в |

результате |

воздействия, |

например, |

||||||||||||||||||

более суровых физико-географических |

|||||||||||||||||||||

колхицином. Известно, что полиплоиды |

|||||||||||||||||||||

условиях. Именно |

поэтому |

в |

высоко- |

||||||||||||||||||

могут |

возникать |

и |

в |

природных |

ус- |

||||||||||||||||

горьях и |

в |

Арктике |

число |

|

полипло- |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Часть 3. Учение о м и к р о э в о л ю ц и и

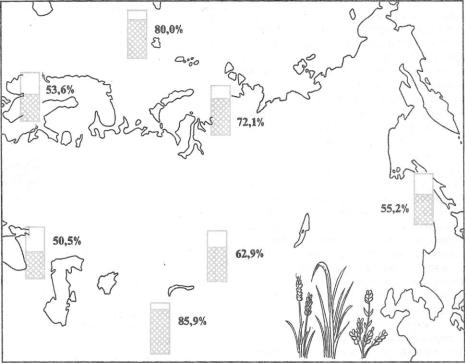

Рис. 13.5. Распространение полиплоидных видов цветковых растений (в процентах к общему числу видов) во флорах разных районов Евразии (по данным разных авторов из Н. В. Тимофеева-Ресовского и др., 1977)

идных видов растений резко увеличено |

которого |

|

полностью |

репродуктивно |

||||||||||

(рис. 13.5). Среди животных полипло- |

изолированы друг от друга, и, если |

|||||||||||||

идия при видообразовании играет не- |

условие отбора сохраняется, лишь во- |

|||||||||||||

сравненно меньшую роль, чем у рас- |

прос времени — когда эти формы при- |

|||||||||||||

тений, и |

во |

всех |

случаях |

связана |

обретут ранг новых видов. Аналогично |

|||||||||

с партеногенетическим способом раз- |

положение с яровыми и озимыми |

|||||||||||||

множения |

(например, |

у |

иглокожих, |

расами |

проходных |

рыб; возможно, |

||||||||

членистоногих, аннелид и других бес- |

что эти формы уже являются разными |

|||||||||||||

позвоночных) . |

|

|

|

|

|

|

видами, очень схожими морфологичес- |

|||||||

Второй способ симпатрического ви- |

ки, но |

изолированными |

генетически |

|||||||||||

дообразования |

— |

путем |

гибридизации |

(виды-двойники). |

|

|

|

|

||||||

с последующим удвоением числа хро- |

Особенность |

симпатрического пути |

||||||||||||

мосом — аллополиплоидия (см. ниже). |

видообразования — возникновение |

но- |

||||||||||||

Наконец, |

последним, |

достаточно |

вых видов, морфофизиологически близ- |

|||||||||||

изученным |

способом |

симпатрического |

ких к исходному виду. Так, при поли- |

|||||||||||

видообразования |

является |

возникно- |

плоидии |

увеличиваются |

размеры, |

но |

||||||||

вение новых форм в результате сезон- |

общий облик |

растений |

сохраняется, |

|||||||||||

ной изоляции. |

Известно |

существование |

как правило, неизменным; при хро- |

|||||||||||

ярко выраженных сезонных рас у |

мосомных |

перестройках |

наблюдается |

|||||||||||

растений, например у погремка Alec- |

та же картина; при экологической |

|||||||||||||

torolophus |

major |

(см. |

гл. |

10), ран- |

(сезонной) |

изоляции |

возникающие |

|||||||

нецветущие и |

позднецветущие |

формы |

формы |

также |

обычно |

оказываются |

||||||||