- •1.1. Как пользоваться этим учебником

- •1.2. О курсе высшей математики

- •1.3. Биология, почвоведение и математика

- •2. Базовые понятия

- •2.1. Множества

- •2.2. Высказывания

- •2.3. Кванторы

- •2.4. Системы координат

- •2.5. Абсолютная величина числа

- •3. Функция

- •3.1. Величины постоянные и переменные

- •3.2. Определение функции

- •3.3 Способы задания функции

- •3.5. Периодическая функция

- •3.6. Ограниченная функция

- •3.7. Суперпозиция функций

- •3.8. Обратная функция

- •3.9. Неявная функция

- •3.10. Однозначная и многозначная функция

- •3.11. Рекомендации

- •3.12. Вопросы для самоконтроля

- •4. Предел функции

- •4.1. Определение предела функции

- •4.3. Бесконечно малая величина

- •4.4. Бесконечно большая величина

- •4.5. Свойства пределов

- •4.6. Неопределенность вида 0/0

- •4.7. Неопределенность вида ∞/∞

- •4.9. Первый замечательный предел

- •4.10. Второй замечательный предел

- •4.11. Основные теоремы о пределах

- •4.12. Рекомендации

- •4.13. Вопросы для самоконтроля

- •5.1. Приращения аргумента и функции

- •5.2. Два определения непрерывности

- •5.3. Точки разрыва и их классификация

- •5.4. Свойства непрерывных функций

- •5.5 Рекомендации

- •5.6. вопросы для самоконтроля

- •6. Производная функции

- •6.1. Определение производной

- •6.2. Геометрический смысл производной

- •6.3. Механический смысл производной

- •6.4. Основные теоремы о производных

- •6.5. Производные элементарных функций

- •6.6 Сводка формул

- •6.7. Примеры на вычисление производной

- •6.8. Производные высших порядков

- •6.9. Рекомендации

- •6.10. Вопросы для самоконтроля

- •7. Приложения производной

- •7.1. Возрастание и убывание функции

- •7.2. Экстремумы функции

- •7.3. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке

- •7.4. График функции

- •7.5. Уравнение касательной

- •7.6. Приближенные решения уравнений

- •7.7. Правила Лопиталя

- •7.8. Рекомендации

- •7.9. Вопросы для самоконтроля

- •8. Дифференциал функции

- •8.1. Определение дифференциала функции

- •8.2. Свойства дифференциала

- •8.3. Геометрический смысл дифференциала

- •8.4. Рекомендации

- •8.5. Вопросы для самоконтроля

- •9. Примеры контрольных работ

- •11. Формулы

- •11.1. Основные свойства степени

- •11.2. формулы сокращенного умножения

- •11.3. Квадратное уравнение

- •11.4. Разложение квадратного трехчлена на множители

- •11.5. Основные свойства логарифмов

- •11.6. Тригонометрические формулы

- •12 Литература

- •13. Об авторах этого учебника

- •14. Предметный указатель

Приложения производной |

115 |

Пример 7.1.10.

√

Требуется установить характер поведения функции f(x) = x(1+ x). Ýòà ôóíê-

ция определена при x > 0, |

равно как и ее производная |

||||||

f |

0(x) = |

x + x2 0 |

= 1 + |

2√x, |

|||

|

|

3 |

|

3 |

|

|

|

которая положительна при любых x > 0. Значит, при x > 0 рассматривае-

мая функция возрастает, но о ее поведении в точке x = 0, как и в предыдущем

примере, мы ничего сказать не можем, поскольку определения 7.1.1 и 7.1.2 позволяют нам судить о возрастании и убывании функции лишь во внутренних точках каких-либо отрезков.

7.2. Экстремумы функции

Пусть функция y = f(x) непрерывна в некоторой окрестности точки x0 (см. опреде- ление 3.2.2 на стр. 21).

Определение 7.2.1.

Точка x0 называется точкой максимума функции f(x), если существует такое δ > 0, что выполняется условие f(x) < f(x0), когда x (x0 − δ, x0 + δ)

è x 6= x0.

Определение 7.2.2.

Точка x0 называется точкой минимума функции f(x), если существует такое δ > 0, что выполняется условие f(x) > f(x0), когда x (x0 − δ, x0 + δ)

è x 6= x0.

Определение 7.2.3.

Точка x0 называется точкой экстремума функции f(x), если она является

точкой максимума или минимума этой функции.

Замечания.

1.Определение 7.2.1 означает, что вблизи точки x0 самым большим значением функции является f(x0).

Приложения производной |

116 |

2.Определение 7.2.2 означает, что вблизи точки x0 самым маленьким значением функции является f(x0).

3.Экстремумы, о которых говорится здесь, часто называются локальными. Этот

термин является очень точным: когда мы говорим, что в точке x0 функция имеет

экстремум, мы занимаемся лишь локальным анализом, т. е. изучаем поведение функции лишь вблизи данной точки. Что происходит вдали от нее, мы при этом не рассматриваем.

4.Функция может иметь один или несколько экстремумов, а может и не иметь их

вовсе. Так, например, парабола y = x2 имеет один минимум в точке x = 0,

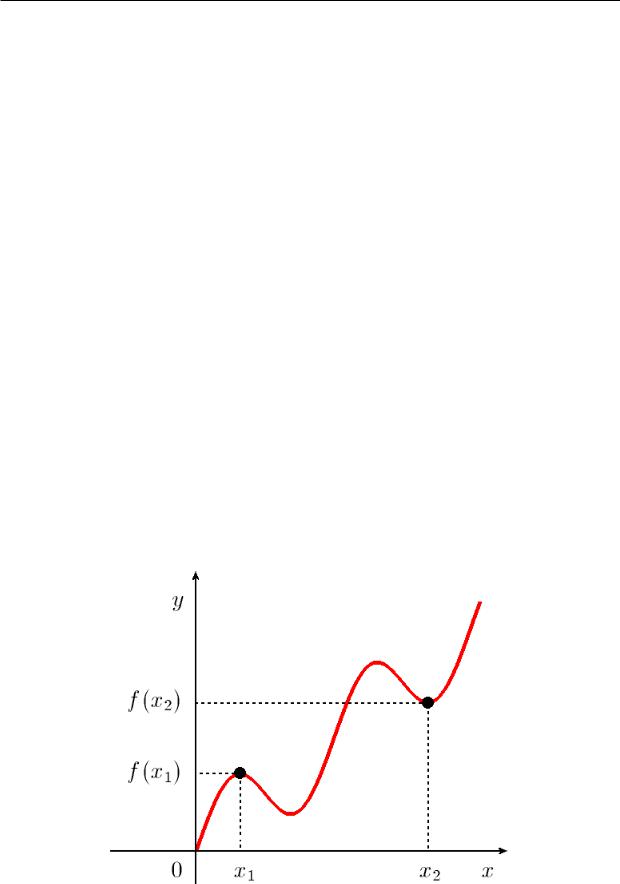

а прямая y = x является возрастающей функцией, значит, экстремумов у нее нет. Пример функции, имеющей два максимума и два минимума, представлен на рис. 7.2.1. Обратите внимание, что у нее значение f(x1) в точке локального

максимума меньше, чем значение f(x2) в точке локального минимума.

5.Не следует думать, что максимум и минимум функции обязательно являются соответственно ее наибольшим и наименьшим значениями на некотором отрезке. Примером может служить функция, показанная на рис. 7.2.1. У нее значения в точках минимумов не являются самыми маленькими, а значения в точках максимумов самыми большими. Подробнее этот вопрос рассматривается в ï. 7.3 (ñì. ñòð. 123).

Рис. 7.2.1. Данная функция имеет два максимума и два минимума, причем значение f(x1) в точке максимума меньше, чем значение f(x2) в точке минимума.

Приложения производной |

117 |

|

Определение 7.2.4. |

|

|

Точка |

x0 называется критической точкой функции |

f(x), если в ней произ- |

водная |

f 0(x0) равна нулю или не существует. |

|

Теорема 7.2.1 (необходимое условие экстремума).

Если в точке x0 функция y = f(x) имеет экстремум, то в этой точке ее произ-

водная f 0(x0) либо равна нулю, либо не существует, т. е данная точка является критической.

Доказательство.

От противного. Пусть в точке экстремума f 0(x0) 6= 0. Тогда возможны только два случая. Если f 0(x0) > 0, то по теореме 7.1.2 (см. стр. 110) в точке x0 ôóíê- öèÿ y = f(x) возрастает. Если же f 0(x0) < 0, то по теореме 7.1.4 (см. стр. 111)

в точке x0 функция y = f(x) убывает. И то, и другое противоречит условию, что в точке x0 функция y = f(x) имеет экстремум.

Теорема доказана.

Замечания.

1. Рассматривая геометрический смысл производной ( ñì. ï. 6.2 на стр. 75), мы установили, что тангенс угла наклона к оси абсцисс касательной к графику функции

y = f(x), проведенной в точке x0, совпадает со значением производной данной

функции, найденной в этой точке: tg α = f 0(x0). Åñëè f 0(x0) = 0, òî óãîë íà-

клона касательной к оси абсцисс равен нулю. По теореме 7.2.1 отсюда следует, что в случае, когда в точке экстремума функция дифференцируема, касательная, проведенная в точке экстремума, параллельна оси абсцисс. Этот случай представлен на рис. 7.2.2.

2. Возможен случай, когда в некоторой точке функция имеет экстремум, но дифференцируемой в этой точке она не является. Этот случай представлен на рис. 7.2.3.

На нем показана ситуация, когда в точке экстремума x1 производная функции

имеет разрыв первого рода (скачок), а в точке x2 разрыв второго рода. При

x → x2 касательная стремится занять вертикальное положение, а значит, тангенс

угла наклона касательной стремится к бесконечности, следовательно, и производная уходит на бесконечность.

Приложения производной |

118 |

3.Условия теоремы 7.2.1 достаточными не являются даже для дифференцируемых функций: обращение производной в ноль в некоторой точке еще не гарантирует,

что в этой точке функция имеет экстремум. Примерами здесь служат функции f(x) = const è f(x) = x3 (см. рис. 7.1.3 на стр. 112). У первой из них f 0(x) = 0

при любом x, а у второй производная f 0(x) = 3x2 обращается в ноль при

x = 0, но ни одна, ни другая функция экстремумов не имеют.

Рис. 7.2.2. В точке экстремума дифференцируемой функции касательная параллельна оси абсцисс.

Рис. 7.2.3. Здесь в точках экстремума функция дифференцируемой не является: в точке x1 ее производная имеет разрыв первого рода (скачок),

а в точке x2 разрыв второго рода (уход на бесконечность).

Приложения производной |

119 |

Рассмотрим теперь две теоремы, дающие достаточные условия экстремума функции f(x) в некоторой точке x0.

Теорема 7.2.2 (первое достаточное условие экстремума).

Пусть функция f(x) дифференцируема в некоторой окрестности точки x0, за исключением, быть может, самой точки x0, и непрерывна в точке x0. Åñëè ïðè

переходе через точку x0 производная f 0(x) меняет знак, то в данной точке функция имеет экстремум. При этом возможны следующие два случая:

1.Если с ростом значений аргумента x производная меняет знак с плюса на минус, то в данной точке функция имеет максимум.

2.Если с ростом значений аргумента x производная меняет знак с минуса на плюс, то в данной точке функция имеет минимум.

Доказательство.

Справедливость этой теоремы вполне очевидна, поскольку смена знака производной с плюса на минус означает переход от возрастания функции к убыванию (это происходит в точке максимума), а смена знака производной с минуса на плюс наоборот переход от убывания функции к возрастанию (это происходит в точке минимума).

Теорема доказана.

Теорема 7.2.3 (второе достаточное условие экстремума).

Пусть функция f(x) имеет в точке x0 конечную вторую производную

причем f 0(x0) = 0, à f 00(x0) 6= 0. Тогда функция f(x) имеет в точке тремум. При этом возможны следующие два случая:

1.Åñëè f 00(x0) > 0, то в данной точке функция имеет минимум.

2.Åñëè f 00(x0) < 0, то в данной точке функция имеет максимум.

Доказательство.

f 00(x0),

x0 ýêñ-

Пусть вторая производная f 00(x0) > 0. Тогда первая производная f 0(x) возрастает в точке x0. Поскольку по условию теоремы f 0(x0) = 0, получается, что слева от данной точки первая производная f 0(x) < 0, а справа f 0(x) > 0.

Приложения производной |

120 |

Но тогда слева от точки |

x0 функция f(x) убывает, а справа от нее возрас- |

тает. Значит, в точке x0 |

функция имеет минимум. Аналогично рассматривается |

и случай f 00(x0) < 0. |

|

Теорема доказана. |

|

Доказанные теоремы дают прекрасный инструмент для исследования функций на наличие локальных экстремумов. Это удобно делать, придерживаясь следующей схемы.

1.Найти производную f 0(x).

2.Найти критические точки функции, т. е. точки, в которых производная равна нулю или не существует.

3.Исследовать знак производной f 0(x) слева и справа от каждой критической точ-

ки. Если смены знака производной нет, то нет и экстремума. Если же производная меняет знак при переходе через критическую точку, то экстремум имеется. Во втором случае нужно далее определить вид обнаруженного экстремума, выяснив, является ли он максимумом или минимумом функции. Для этого можно использовать первое достаточное условие экстремума (см. теорему 7.2.2 на стр. 119).

4.Найти экстремальные значения функции, т. е. значения функции в точках экстремумов.

Замечание.

Альтернативным вариантом этой схемы является использование на третьем шаге второго достаточного условия экстремума (см. теорему 7.2.3 на стр. 119). Для

этого нужно найти вторую производную f 00(x) и определить ее знак в каждой критической точке.

Рассмотрим серию примеров, демонстрирующих применение этой схемы на практике. Во всех примерах требуется исследовать функцию на наличие локальных экстремумов.

Пример 7.2.1.

Пусть f(x) = x. Производная этой функции f 0(x) = 1. Функция не имеет критических точек, следовательно, экстремумов у нее нет.

Приложения производной |

121 |

Пример 7.2.2. |

|

Пусть f(x) = x2. Производная этой функции |

f 0(x) = 2x обращается в ноль |

ïðè x = 0. Применим первое достаточное условие экстремума (теорему 7.2.2).

Слева от критической точки (при x < 0) |

производная отрицательна |

f 0(x) < 0, |

а справа (при x > 0) положительна f |

0(x) > 0, значит, при x = 0 |

функция |

f(x) имеет минимум. Этот же результат получается, разумеется, если применить второе достаточное условие экстремума (теорему 7.2.3), поскольку вторая производная f 00(x) = 2 > 0 при любом x, а значит, и в критической точке. Значение

исследуемой функции в точке экстремума равно fmin = f(0) = 0.

Пример 7.2.3.

Пусть f(x) = x3. Производная этой функции f 0(x) = 3x2. Функция имеет един-

ственную критическую точку x = 0, но в ней производная не меняет своего знака, следовательно, экстремумов у данной функции нет.

Пример 7.2.4.

Пусть f(x) = x3 −3x+5. Мы уже провели исследование этой функции на возрас-

тание и убывание (см. пример 7.1.6 на стр. 113). Воспользовавшись результатами этого исследования, применим первое достаточное условие экстремума (теоре-

му 7.2.2). При переходе через критическую точку x = −1 производная данной функции меняет знак с плюса на минус (возрастание функции сменяется ее убыванием), значит, в данной точке функция имеет максимум fmax = f(−1) = 7. Ïðè

переходе через критическую точку x = 1 производная данной функции меняет знак с минуса на плюс (убывание функции сменяется ее возрастанием), значит,

в данной точке функция имеет минимум fmin = f(1) = 3. Легко убедиться, что второе достаточное условие экстремума (теорема 7.2.3), дает тот же самый

результат, поскольку вторая производная данной функции равна f 00(x) = 6x,

а значит, f 00(−1) = −6 < 0 è f 00(1) = 6 > 0.

Пример 7.2.5.

Пусть f(x) = (x −1)3 + 1. Производная этой функции f 0(x) = 3(x −1)2 обраща-

ется в ноль в точке x = 1. В ней знак производной не меняется. Следовательно, данная функция не имеет точек экстремума.

Приложения производной |

122 |

Пример 7.2.6.

Пусть f(x) = |x|. Производная этой функции в ноль не обращается, но при

x = 0 данная функция не является дифференцируемой (см. пример 6.1.3 íà ñòð.

75). Данная функция имеет единственную критическую точку x = 0. Слева от

íåå f 0(x) = −1 < 0, а справа f 0(x) = 1 > 0. Это дает нам возможность применить первое достаточное условие экстремума (теорему 7.2.2) и заключить, что критическая точка x = 0 является точкой минимума данной функции. В ней

fmin = f(0) = 0. График этой функции изображен на рис. 7.2.4. Использовать

второе достаточное условие экстремума (теорему 7.2.3) мы в этом примере не можем, поскольку в критической точке рассматриваемая функция дифференцируемой не является.

Рис. 7.2.4. График функции f(x) = |x| имеет минимум в точке x = 0.

Пример 7.2.7.

|

|

x |

|

√3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Пусть |

f(x) = |

− |

2 |

. |

Производная этой функции имеет вид |

|||||||||||||||

|

3 |

|||||||||||||||||||

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

|

|

√3 |

|

− 2 |

. |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

f 0(x) = |

|

|

= |

x |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

− |

3√3 x |

|

3√3 x |

|||||||

Она не существует при x = 0 и равна нулю при x = 8. Исследование возрастания

и убывания данной функции, подобное тому, которое мы выполнили в примере 7.1.7 (см. стр. 114), дает результат, представленный на следующей схеме.