опыт трансформации старопромышленных городов / !Полный текст

.pdf

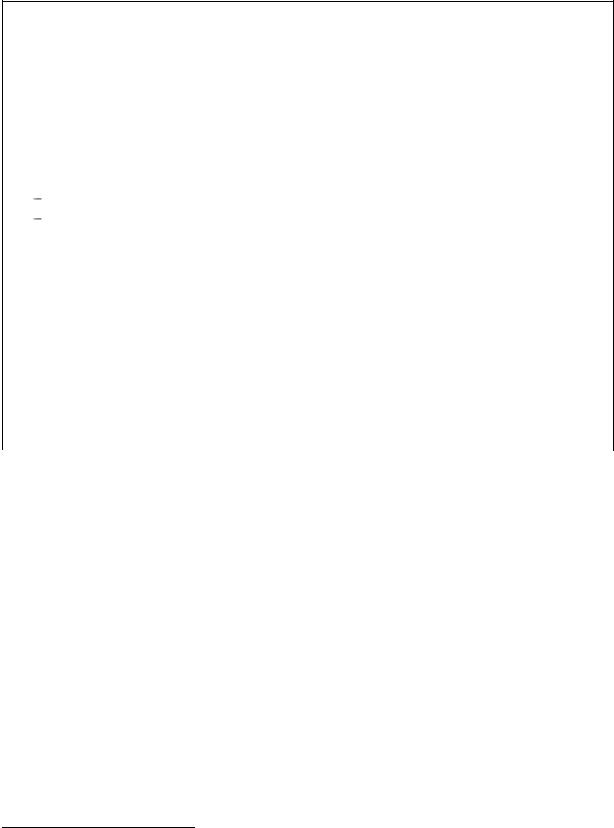

Таблица 1 – Изменение численности населения регионов Сибири в 1989–2010 гг. (чел.)1

Западная Сибирь

|

1989 |

2010 |

Рост/сокращение |

Алтайский край |

2631261 |

2419379 |

-8,1 |

Республика Алтай |

190831 |

206195 |

+8,1 |

Кемеровская область |

3171134 |

2763481 |

-12,9 |

Новосибирская область |

2778724 |

2665853 |

-4,1 |

Омская область |

2141909 |

1977450 |

-7,7 |

Томская область |

1001653 |

1045541 |

+4,4 |

Тюменская область |

3097657 |

3395216 |

+9,6 |

ХМАО |

1282396 |

1531973 |

+19,5 |

ЯНАО |

494844 |

522798 |

+5,6 |

Всего |

15013169 |

14473115 |

-3,6 |

|

Восточная Сибирь |

|

|

|

|

|

|

Красноярский край |

3038593 |

2828207 |

-6,9 |

Иркутская область |

2824920 |

2428696 |

-14,0 |

Забайкальский край |

1375340 |

1106611 |

-19,5 |

Республика Бурятия |

1038252 |

972658 |

-6,3 |

Республика Тыва |

308557 |

307925 |

-0,2 |

Республика Хакасия |

566861 |

532319 |

-6,1 |

Всего |

9152523 |

8176416 |

-10,7 |

Итого по Сибири |

24165692 |

22649531 |

-6,3 |

|

|

|

|

За 20 лет, прошедшие со времени проведения последней Всесоюзной переписи (1989–2010 гг.), из-за превышения смертности над рождаемостью население Сибири сократилось приблизительно на 700,0 тыс. чел. Статистические показатели естественного прироста, благодаря сравнительно молодой возрастно-половой структуре, ухудшились в меньшей степени, чем по стране в целом. Параметры воспроизводства демонстрируют отрицательную динамику по всей России, чего не скажешь о переселенческих процессах, которые в разных экономических районах имеют свои отличительные черты. Так, если за 1989–2010 гг. величина механического прироста по России достигла 8,1 млн чел., то сибирские территории за счёт перемещений населения потеряли примерно 810,3 тыс. чел. В результате экономического кризиса и свёртывания государственных программ хозяйственного освоения привлекательность территорий, располагающихся

1 На основании сведений: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 69. Д. 111. Л. 109; Численность населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1990. С. 295–348; Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Стат. сб. М., 2011. С. 32, 70–71, 73–81.

251

за Уралом, сильно уменьшилась, что в совокупности с традиционно менее развитой социальной сферой и суровыми климатическими условиями стимулировало переселение части жителей в более благополучные и развитые, преимущественно европейские, регионы страны, а также за границу.

Трансформация всех сфер жизни общества в 1990-е гг. повлияла также на возрастной и половой состав населения. Перемены, происходившие в возрастно-половой структуре, были обусловлены эволюционными изменениями, то есть постепенным и последовательным снижением смертности и рождаемости в процессе демографической модернизации, и социальными катаклизмами, пережитыми Россией на протяжении XX века.

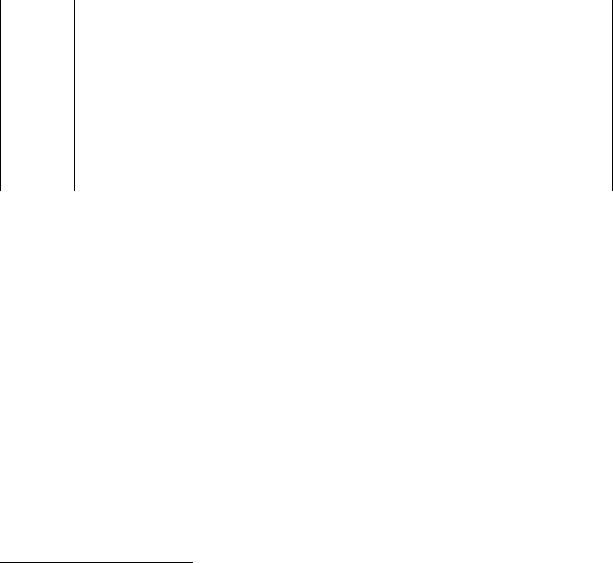

Таблица 2 – Возрастной состав населения Сибири1

Годы |

Моложе |

Трудоспособное |

Старше |

|

трудоспособного |

|

трудоспособного |

|

|

Россия в целом |

|

1990 |

24,3 |

56,7 |

19,0 |

2002 |

18,0 |

61,5 |

20,5 |

2010 |

16,1 |

62,3 |

21,6 |

|

|

Сибирский федеральный округ |

|

||

1990 |

26,9 |

|

56,9 |

|

16,2 |

2002 |

19,4 |

|

62,5 |

|

18,1 |

2010 |

17,5 |

|

63,0 |

|

19,5 |

Государственная политика, направленная на хозяйственное освоение восточных регионов страны, и традиционный недостаток собственных трудовых ресурсов определили высокую роль мигрантов в развитии экономики Сибири. Данные Всесоюзных переписей подтверждают их высокий удельный вес в составе населения. Например, в 1979 г. доля лиц, проживающих в месте постоянного жительства не с рождения, составляла

вцелом по РСФСР 53,9 %, тогда как в Западной Сибири этот показатель равнялся 58,5 %, а в Восточной – 61,7 %. Более высоким этот параметр был только у регионов Дальнего Востока (65,9 %) [2, с. 6]. Высокую склонность к перемене места жительства демонстрировали в основном лица

вмолодом возрасте, тогда как старшие возрастные группы, теснее связанные семейными, трудовыми отношениями и привычками, проявляли меньше тяги к переселению. Это отразилось на возрастно-половой струк-

1На основании сведений: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2005. Стат. сб. М., 2006. С. 44–49; Демографический ежегодник России. 2010. Стат. сб. М., 2010. С. 53.

252

туре сибирского населения, где удельный вес молодых возрастов был повышенным, а старших, наоборот, пониженным по сравнению с общероссийскими показателями. В начале 1990 г. доля молодежи в возрасте до 15 лет в возрастной пирамиде российского общества составляла 24,3 %, в Сибирском федеральном округе – 26,9 %, в то время как удельный вес граждан в возрасте старше трудоспособного – соответственно 19,0 % и 16,2 % (см. табл. 2). Если же учитывать население Тюменской области, которая обладала сравнительно молодой возрастной структурой, то ситуация в Сибири оказывается ещё более благоприятной.

Всероссийская перепись 2010 г. показала, что процесс старения населения продолжился. При этом темпы роста доли старших возрастов в Сибири оказались выше, чем в России в целом. Если удельный вес лиц в возрасте старше трудоспособного увеличился по стране на 13,7 %, то в СФО – на 20,4 %. Эти структурные изменения произошли прежде всего из-за резкого снижения рождаемости, а не в результате увеличения средней продолжительности жизни, которая в 1990-е гг., наоборот, сильно сократилась. Они были также связаны с интенсивной миграцией трудоспособного населения из менее благополучных в климатическом и социальноэкономическом отношении восточных регионов страны.

Одновременно с этим заметно уменьшился удельный вес молодёжи. В прежние годы данная категория преобладала в возрастной структуре населения. Однако после Великой Отечественной войны её доля за счёт снижения рождаемости последовательно уменьшалась. Так, с 1990 по 2010 гг. сокращение доли лиц в возрасте моложе трудоспособного составило по стране в целом 33,7 %, в СФО – 34,9 %. Удельный вес населения в трудоспособном возрасте изменился меньше всего [3, с. 73]. Процесс медленного роста доли средних возрастов закономерен и связан с постепенным старением населения, когда при каждом последующем переходе молодых поколений в средние возрастные группы численность их преемников, как правило, не так велика из-за падения рождаемости. Вместе с тем катаклизмы прошедшего десятилетия отразились на абсолютной численности этой категории граждан.

Предшествующие исторические этапы хозяйственного и политического развития восточных территорий оказали влияние также и на национальный состав населения. Особое значение при этом играли события

253

XX в. Динамика численности жителей Сибири и её отдельных этносов менялась под воздействием событий Октябрьской революции, мировой и гражданской войн, индустриализации, коллективизации, голода, военных мобилизаций, эвакуации предприятий в годы Великой Отечественной войны, добровольных и насильственных переселений. Важнейшую роль

вформировании современного национального облика сибирских регионов сыграло интенсивное хозяйственное освоение.

Системные преобразования последнего двадцатилетия в равной степени отразились на воспроизводственных процессах всех этносов, но поскольку последние находились на различных стадиях демографического перехода, динамика естественного прироста у них отличается. Другими важными факторами стали миграция, интенсивность и направленность которой за 1989–2010 гг. также претерпели трансформацию, а также ассимиляционные процессы.

Важной чертой миграции, особенно заметной в первой половине 1990-х гг., был её этнический «возвратный» характер. Представители различных народов стали перемещаться в «свои» республики, покидая территорию сибирских регионов, особенно если они находись там сравнительно недолго. Внутри этой эмиграционной волны можно условно выделить несколько потоков. Во-первых, в связи с упрощением процедуры выезда граждан за границу территорию Сибири и России в целом стали покидать представители тех этносов, государственные образования которых располагались за пределами постсоветского пространства. Это прежде всего немцы и евреи. Во-вторых, началось перемещение населения в возникшие после распада СССР независимые государства. В-третьих, эмиграция затронула представителей тех национальностей, титульные республики которых находились в составе РФ.

Иммиграция населения подчинялась своей логике. Во-первых, активизировался процесс репатриации русскоязычного населения, прежде всего, русских из республик бывшего СССР, в РФ. Данная тенденция стала заметна еще с середины 1970-х гг., но особого размаха достигла именно

вгоды реформ, когда для этого возникли все предпосылки. Во-вторых, сравнительно менее благоприятная в политическом и социальноэкономическом плане обстановка в некоторых государствах ближнего зарубежья, а также в отдельных республиках России стимулировала мигра-

254

ционную активность собственно титульного населения. Со второй половины 1990-х гг. на динамику численности отдельных этносов Сибири стала оказывать влияние быстро набирающая обороты трудовая миграция.

В постсоветский период национальный состав сибирских регионов изменился следующим образом (национальный состав населения рассматривается в период с 1989 по 2002 гг.). Абсолютная численность русского населения сократилась с 20,4 млн чел. до 19,9 млн чел. (см. табл. 3). Вместе с тем удельный вес русских, составлявший в 1989 г. 84,4 %, за межпереписной период незначительно повысился до 85,2 %. Некоторое увеличение доли русских объясняется эмиграцией отдельных национальностей за пределы РФ, интенсивными перемещениями населения из Казахстана, Средней Азии и других постсоветских республик, а также ассимиляционными процессами, ускорившимися в 1990-е гг. у других народов, проживавших на территории Западной Сибири. Например, согласно данным Всероссийской переписи 2002 г., на территории России проживали 1,37 млн выходцев из Казахстана в возрасте от 15 лет, прибывших в страну начиная с 1989 г. Из них в Сибири обосновались 435,1 тыс. чел. (31,6 %). Основную часть переселенцев составили именно русские. В дополнение к этому в сибирских регионах осело множество граждан, прибывших из Дальнего Востока (159,3 тыс. чел.). Масштабы же обратной миграции оказались намного меньшими [1, с. 310, 312, 320].

255

Таблица 3 – Изменение численности и удельного веса отдельных этносов, проживающих на территории Сибири в 1989–2002 гг.1

|

|

1989 |

|

|

|

2002 |

|

|

|

численность (тыс. |

удельный вес |

численность (тыс. |

удельный вес |

||||

|

чел.) |

(в %) |

чел.) |

(в %) |

||||

|

Россия |

Сибирь |

Рос- |

Си- |

Россия |

Сибирь |

Рос- |

Си- |

|

|

|

сия |

бирь |

|

|

сия |

бирь |

Всё на- |

147021,9 |

24165,7 |

100 |

100 |

145166,7 |

23327,8 |

100 |

100 |

селение |

|

|

|

|

|

|

|

|

русские |

119865,9 |

20400,9 |

81,5 |

84,4 |

115889,1 |

19867,5 |

79,8 |

85,2 |

украин- |

4362,9 |

863,3 |

3,0 |

3,6 |

2943,0 |

584,4 |

2,0 |

2,5 |

цы |

|

|

|

|

|

|

|

|

белору- |

1206,2 |

187,9 |

0,8 |

0,8 |

808,0 |

118,4 |

0,6 |

0,5 |

сы |

|

|

|

|

|

|

|

|

латыши |

46,8 |

16,3 |

0,03 |

0,07 |

28,5 |

10,2 |

0,02 |

0,04 |

литовцы |

70,4 |

13,3 |

0,05 |

0,06 |

45,6 |

8,2 |

0,03 |

0,04 |

эстонцы |

46,4 |

17,3 |

0,03 |

0,07 |

28,1 |

12,0 |

0,02 |

0,05 |

азербай- |

335,9 |

52,7 |

0,2 |

0,2 |

621,8 |

103,1 |

0,4 |

0,4 |

джанцы |

|

|

|

|

|

|

|

|

армяне |

532,4 |

26,7 |

0,4 |

0,1 |

1130,5 |

75,1 |

0,8 |

0,3 |

грузины |

130,7 |

14,5 |

0,09 |

0,06 |

197,9 |

14,1 |

0,1 |

0,06 |

казахи |

635,9 |

140,1 |

0,4 |

0,6 |

654,0 |

142,6 |

0,5 |

0,6 |

киргизы |

41,7 |

10,5 |

0,03 |

0,04 |

31,8 |

14,9 |

0,02 |

0,06 |

таджики |

38,2 |

7,2 |

0,03 |

0,03 |

120,1 |

25,3 |

0,08 |

0,1 |

туркме- |

39,7 |

3,2 |

0,03 |

0,01 |

33,0 |

1,7 |

0,02 |

0,007 |

ны |

|

|

|

|

|

|

|

|

узбеки |

126,9 |

27,5 |

0,09 |

0,1 |

122,9 |

24,5 |

0,08 |

0,1 |

евреи |

536,8 |

33,7 |

0,4 |

0,1 |

229,9 |

16,2 |

0,2 |

0,07 |

немцы |

842,3 |

482,8 |

0,6 |

2,0 |

597,2 |

335,9 |

0,4 |

1,4 |

чеченцы |

899,0 |

10,7 |

0,6 |

0,04 |

1360,3 |

17,5 |

0,9 |

0,08 |

мордва |

1072,9 |

67,5 |

0,7 |

0,3 |

843,4 |

42,9 |

0,6 |

0,2 |

чуваши |

1773,6 |

122,2 |

1,2 |

0,5 |

1637,1 |

92,4 |

1,1 |

0,4 |

удмурты |

714,8 |

27,2 |

0,5 |

0,1 |

636,9 |

19,8 |

0,4 |

0,08 |

марий- |

643,7 |

27,6 |

0,4 |

0,1 |

604,3 |

24,8 |

0,4 |

0,1 |

цы |

|

|

|

|

|

|

|

|

Миграция каждого из нерусских этносов Сибири подчинялась своим закономерностям, для определения которых анализ динамики их численности был проведён по отдельным группам. В первую из них были отнесены народы, титульные государства которых находились за пределами

1 На основании сведений: Национальный состав населения РСФСР. По данным Всесоюзной пере-

писи населения 1989 г. М., 1990. С. 8–9; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 69. Д. 204. Л. 18–23; Д. 215. Л. 18–23; Д. 219. Л. 129–134; Д. 220. Л. 88–93; Д. 224. Л. 71–76; Д. 225. Л. 1–6; Д. 228. Л. 71–75; Д. 213. Л. 19–24; Д. 205.

Л. 1–6; Д. 231. Л. 102–105; Д. 227. Л. 1–6; Национальный состав и владение языками, гражданство. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. в 14 т. М., 2004. Т. 4. Кн. 1. С. 90–91, 95–96.

256

постсоветского пространства или в европейской части бывшего СССР

(немцы, евреи, украинцы, белорусы, литовцы, латыши и эстонцы). Сравнительно благоприятные социально-экономические условия, сложившиеся в их титульных государствах, за исключением Украины, стимулировали переселение представителей этих национальностей из Сибири [4].

В первое время государственные органы Германии и Израиля упростили въезд «своих» мигрантов из бывшего СССР, а Украина, Белоруссия и государства Прибалтики этому практически не препятствовали. Более чем наполовину (52,0 %) сократилось число евреев, основная часть из которых проживала на территории Новосибирской, Омской, Иркутской областей. В среднем на треть уменьшилось количество немцев (32,6 %), украинцев (32,3 %), белорусов (36,9 %). Численность эстонцев, латышей

илитовцев, большинство из которых проживало в Омской области и Красноярском крае, снизилась соответственно на 30,6 %, 37,5 % и 38,1 %. Однако такие значительные изменения во многом произошли за счёт широкого распространения практики смены национальной самоидентификации, которая, несомненно, отразилась на статистических показателях украинцев

ибелорусов, а также прибалтийских народов.

Вторую группу составили этносы, в основном проживавшие в закавказских и азиатских союзных республиках бывшего СССР. К ним были отнесены азербайджанцы, армяне, грузины, узбеки, киргизы, таджики, туркмены и казахи. Динамика численности каждой из этих национальностей в регионах Сибири варьировалась. В наибольшей степени возросла численность тех народов, которые пострадали от военных конфликтов. Так, число азербайджанцев в Сибири увеличилось на 95,7 %, армян на 181,3 %, таджиков на 250,9 %. Рост интенсивности трудовых миграций из Средней Азии с конца 1990-х гг. отразился прежде всего на количестве киргизов (+41,5 %). В то же время узбеков и туркмен стало меньше соответственно на 10,7 % и 46,4 %, что произошло из-за возвратных переселений, особенно активных в первые годы рыночных реформ. Численность казахов и грузин осталась практически на прежнем уровне (+1,7% и -2,5%).

В третью группу вошли этносы, национальные образования которых являлись субъектами РФ. Их численность могла меняться под влиянием многих причин: размеров возвратных миграций, складывающейся соци- ально-экономической и политической обстановки в регионах проживания

257

и в титульных республиках и т. д. Так, по понятным причинам в Сибири увеличилась численность чеченцев (+63,1 %). В то же время, скорее всего за счет ассимиляционных процессов, уменьшилось количество представителей приволжских республик: мордвы на 36,4 %, чувашей на 24,4 %, удмуртов на 27,2 % и марийцев на 10,2 %. Незначительное сокращение числа татар (-4,1 %) было обусловлено тем, что основная их часть исторически проживала на территории Сибири. Здесь следует добавить, что в 1990-е гг. немало татар переселилось в сибирские регионы из Казахстана и Средней Азии.

Изменилась также численность тех этносов, автономные образования которых находились непосредственно в Сибири. Количество алтайцев, основная часть которых компактно проживала на территории Алтайского края, увеличилось на 0,2 %, возросла также численность бурят в Прибайкалье (+7,6 %), тувинцев в Республике Тува (+18,5 %), несколько уменьшилось число хакасов (-0,7 %). В Сибири появились национальности, ранее не фиксировавшиеся прежними переписями населения: такие, например, как сойоты, кумандинцы, теленгиты, русины и т. д., большинство из которых прежде учитывалось в составе других народов.

Таким образом, системные преобразования последнего двадцатилетия привели к заметным изменениям в численности, национальном и возрастном составе населения восточных районов. Радикальные рыночные реформы и изменение государственной политики по отношению к Сибири, рост межтерриториальной социально-экономической дифференциации стимулировали миграцию жителей в более благополучные регионы России. В новых условиях необходимо использование специальных и целенаправленных государственных мер, направленных на обеспечение экономического роста в Сибири, что позволит если не улучшить, то хотя бы притормозить процесс депопуляции важнейших с экономической, стратегической и политической точек зрения восточных территорий страны.

Список литературы

1.Продолжительность проживания населения в месте постоянного жительства. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. [Текст] : в 14 т. – Т. 10. – Москва : ИИЦ «Статистика России», 2005. – 382 с.

258

2.Продолжительность проживания населения РСФСР в месте постоянного жительства (по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г.) [Текст]. – Москва : ЦСУ РСФСР, 1982. – 134 с.

3.Регионы России. Социально-экономические показатели-2009 [Текст] : стат. сб. – Москва : Росстат, 2009. – 795 с.

4.Трансформация миграционных процессов на постсоветском пространстве [Текст] / под ред. Л. Л. Рыбаковского. – Москва : Academia, 2009. – 432 c.

5.Численность населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения

1989 г. [Текст]. – Москва : РИИЦ, 1990. – 378 с.

6.Численность и размещение населения. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. [Текст] : в 14 т. – Т. 1. – Москва : ИИЦ «Статистика России», 2004. –

574 с.

Э. Т. Люкманов

ГБОУ ВПО города Москвы «Московский городской педагогический университет»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ И ЛОКАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

ВМАЛЫХ ГОРОДАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Встатье на примере трёх городов Нижегородской области – Перевоз, Княгинино и Сергач - и на основании результатов репрезентативного анкетирования жителей этих населённых пунктов приводятся данные о их региональной идентичности.

Под региональной идентичностью мы понимаем процесс самоотождествления человека с людьми и элементами географической среды

впределах определённого региона, являющегося для этого человека местом рождения, проживания либо профессиональной деятельности или всех этих факторов вместе взятых или в любом их сочетании. В данном случае речь идёт о геоурбанистическом типе региональной (сельской, городской и т. д. по нарастающей) идентичности. Однако региональная,

врассматриваемом случае городская, идентичность формируется у людей

259

не только посредством прямой связи и общения с конкретным городом, но и путем его (города) эмоционального воздействия на людей.

Эмоциональная самоидентификация, вызванная воспоминаниями и иными духовными переживаниями, воображением людей, обусловлена, в свою очередь, следующими факторами:

природно-климатическими;

природно-климатическими;

культурно-историческими;

культурно-историческими;

психологическими (могилы предков, первая любовь, тяжёлое ранение и др.);

психологическими (могилы предков, первая любовь, тяжёлое ранение и др.);  экономическими (материальное благополучие, социальная защищённость и др.).

экономическими (материальное благополучие, социальная защищённость и др.).

Под их воздействием вышеназванных факторов геоурбанистической и эмоциональной городской (региональной) идентичности формируется самоидентификация жителей конкретных населённых пунктов, влияющая на их восприятие и фактический образ жизни. Степень воздействия этих факторов на самоидентификацию жителей имеет, разумеется, индивидуальный характер и зависит от характера человека, уровня его воспитания, образования, устроенности в этой жизни и т. д. Вместе с тем это воздействие воспринимается по-разному в зависимости от действия аналогичных факторов на сопредельных или удалённых территориях проживания людей, в других регионах и в других государствах. Кроме того, такое воздействие может отличаться на различных временных этапах жизни одного человека (например, в детстве или в старости), а также у людей, живущих на данной территории, чья жизнь определяется политическими и иными условиями: мирными или военными, благоприятными с природной точки зрения или катастрофическими и т. д.

Процесс самоотождествления человека поддаётся статистическому измерению и оценке с различных точек зрения. Одной из таких методик, разработанной для Нижегородской области и апробированной научными изысканиями М. П. Крылова, является изложенная в его «методических положениях социогеографического изучения региональной идентичности в Европейской России» и положенная в основу данного исследования [1, с. 7–8]. Следуя ей, автор настоящей статьи провёл опрос (анкетирование) жителей некоторых городов Нижегородской области, имеющих опре-

делённые черты сходства, на предмет выявления их региональной, в данном

260