опыт трансформации старопромышленных городов / !Полный текст

.pdf(с 3,1 млн до 7,6 млн чел.), то среднемесячная аудитория местных информационных сайтов увеличилась в 3,5 раза.

Наряду с этим местные интернет-СМИ в ходе своей эволюции так и не смогли преодолеть некоторые серьезные проблемы, с которыми они столкнулись ещё на заре своего формирования. Прежде всего, аудитория Интернета по-прежнему в большинстве своём приходит в сеть в поисках развлечений, а не новостей. Если новостные разделы крупных информаци- онно-развлекательных порталов в месяц посещают 20–30 тыс. чел., то общая аудитория таких порталов составляет 200–300 тыс. чел. И хотя благодаря диверсификации контента и введению интерактивных сервисов местные новостные сайты смогли существенно расширить свою аудиторию, им, как и прежде, не удалось заинтересовать большую часть приходящих в сеть горожан. Местные сетевые СМИ по-прежнему отстают от крупных традиционных СМИ и от общероссийских информационных сайтов по такому параметру, как качество размещаемых материалов. Большая часть контента – простое (пусть порой весьма детальное и красочное) описание тех или иных происшедших в городе событий, но никак не их анализ. И хотя это уже не просто выдержки из сообщений новостных лент, местным сетевым СМИ по-прежнему не хватает более серьёзных авторских материалов, которые во многом и определяют лицо издания.

Тем не менее, несмотря на определённые трудности, можно говорить о том, что в Новокузнецке начал формироваться полноценный сегмент сетевых СМИ, ориентированных прежде всего на местных жителей и способных составить конкуренцию некоторым традиционным СМИ. И пусть пока сегмент этот недостаточно развит, сам факт его существования уже свидетельствует о серьёзных переменах, происходящих сегодня в информационном пространстве города.

Список литературы

1.Макаров, В. П. Формирование глобального информационного пространства [Текст] / В. П. Макаров // Вестник Московского университета. – Сер. 18 «Социология и политология». – 2005. – № 3. – С. 3–18.

2.Кастельс, М. Информационная эпоха [Текст] / М. Кастельс. – Москва : Изд-во ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

321

И. А. Скалабан

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет», г. Новосибирск

ПАРТНЁРСТВО УНИВЕРСИТЕТОВ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ

СТИМУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Встатье анализируются современные тенденции развития, условия

иметоды взаимодействий между структурными подразделениями университетов и местными органами власти, направленных на развитие местных сообществ, содействие общественному участию жителей, стимулирование социальной мобилизации.

С момента своего возникновения университеты – ключевые компоненты института образования – всегда были основными интеллектуальными центрами, оказывающими существенное влияние на культурную среду сообщества, задающими вектор развития поселений. Сегодня университеты – важнейшие структурные компоненты крупного города, способные

влиять не только на его |

социально-демографические характеристики, |

но и выступать ресурсами, |

обеспечивающими успешность социально- |

экономических преобразований, преодоление кризисных явлений и усиление инновационных процессов на местном и региональном уровнях. О деятельности университетов как ресурсных центров для экономического, на- учно-технологического, промышленного и даже культурного развития сказано много, но их потенциал для развития социально-территориальных общностей, вовлечения жителей в решение социальных проблем часто остаётся за скобками исследований. Цель статьи – используя кейс-метод, проанализировать возможности и опыт участия вузов во взаимодействии с местными органами власти по социальной мобилизации жителей для развития локальных сообществ. Объектом анализа станет деятельность в данном направлении кафедры социальной работы и социальной антропологии Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

322

Анализ тенденций развития отношений в системе университет – местные органы власти в последние десятилетия показывает, что в них происходят существенные изменения. Этому способствует расширение спектра образовательных программ, направлений и специальностей, а также исследовательских интересов профессорско-преподавательского состава вузов, повышение профессиональной компетентности сотрудников муниципальных органов власти и учреждений, особенно в сферах, переживших в постперестроечные десятилетия глубокую реструктуризацию.

Кафедра социальной работы и социальной антропологии НГТУ, выделившаяся в самостоятельное подразделение в 2004 г., занята подготовкой бакалавров и специалистов по направлениям и специальностям, которые возникли или выделились в самостоятельные только в 1990-е гг.: социальная работа, социальная антропология, конфликтология. С момента основания и до настоящего времени кафедра ориентирована на решение практических социальных задач, на тесное сотрудничество с органами власти, учреждениями и организациями местного и регионального уровня. Традиционно основными субъектами взаимодействия с кафедрой на уровне местного сообщества выступают органы муниципальной власти, муниципальные учреждения, предоставляющие социальные услуги населению, некоммерческие организации, ориентированные на работу в местном сообществе, ТОСы, местные СМИ.

Анализ опыта деятельности в г. Новосибирске и муниципальных образованиях, где реализовывались социальные проекты кафедры, демонстрирует диверсификацию функций и содержания взаимодействия между вузом и муниципальными органами власти, направленную на развитие территории и социально-территориальной общности. Сегодня запрос со стороны местных органов власти к ресурсам университета включает участие в социальном проектировании, консультировании, обучении, разработке и внедрении новых социальных технологий в муниципальных образованиях (см. табл. 1). Партнёрство приобретает институциональную устойчивость за счёт создания совместных организационных структур, к примеру, исследовательских и учебно-методических центров местного и регионального уровня (Областной учебно-методический центр «Семья» на базе кафедры социальной работы и социальной антропологии НГТУ). Всё чаще

323

для решения конкретных социальных проблем мобилизуются и интегрируются ресурсы нескольких вузов или иных образовательных структур.

Таблица 1 – Механизмы партнёрства структурных подразделений университета с местными органами власти и учреждениями на муниципальном уровне (опыт кафедры социальной работы и социальной антропологии НГТУ)

Механизмы партнёрства как ресурс |

Механизмы партнёрства |

||||

для местных органов власти |

как ресурс для университета |

||||

и муниципальных учреждений |

|

|

|||

«Образование»: |

|

|

«Образование»: |

|

|

повышение квалификации управлен- |

участие |

специалистов-практиков |

|||

цев и специалистов; |

|

в учебном процессе; |

|||

тьютерское |

сопровождение |

деятель- |

студенческая практика; |

||

повышение квалификации преподава- |

|||||

ности учреждений. |

|

||||

|

телей через практическую деятель- |

||||

|

|

|

|||

|

|

|

ность учреждениях и организациях. |

||

«Инструменты управления»: |

|

«Поле»: |

|

||

проектирование и разработка про- |

научные исследования. |

||||

грамм; |

|

|

|

|

|

консультирование; |

|

|

|

||

экспертиза (в том числе обществен- |

|

|

|||

ная экспертиза); |

|

|

|

||

аттестация. |

|

|

|

|

|

«Среда»: |

|

|

«Среда»: |

|

|

инструментальная (технологическая) |

грантовая поддержка местными орга- |

||||

поддержка |

деятельности |

учрежде- |

нами власти инициатив. |

||

ний). |

|

|

|

|

|

Возможность оказывать влияние на качество жизни в сообществе и на его развитие требует разработки и внедрения новых социальных технологий. В этом отношении потенциал университета, кафедр представляется особенно значимым. Опыт кафедры социальной работы и социальной антропологии в проекте, осуществляемом в последние годы совместно с кафедрой философии Новосибирского государственного университета экономики и управления, показал, что одним из перспективных форм сотрудничества кафедры на местном уровне может быть общественная экспертиза муниципальных учреждений. Общественная экспертиза может выполняться сотрудниками университета либо по заказу местных органов власти, либо самих муниципальных учреждений. Её цель – анализ ресурсов, содержания деятельности учреждения в контексте проблем и приоритетов социальной политики, ориентированной на выполнение стандартов

324

социальных услуг [3]. В процессе экспертизы особое внимание уделяется анализу характера взаимодействия муниципального учреждения с внешней средой: соответствие деятельности потребностям клиентов; отношения с организациями, занятыми на территории решением тех же социальных проблем. Важно отметить, что общественная экспертиза, даже в случае если её заказчиком являются местные органы власти, выступает не инструментом оценивания учреждения со стороны вышестоящих органов, а инструментом его внутреннего развития, стимулирования изменений. Для этого многие полученные в ходе экспертизы данные рассматриваются как конфиденциальные и обсуждаются исследователями только с руководством и сотрудниками учреждения.

Еще одна перспективная форма партнёрства – тьютерское сопровождение деятельности муниципального социального учреждения со стороны кафедры. Для его осуществления сотрудники кафедры проводят системный анализ структуры и деятельности учреждения, консультирование

исопровождение внедрения новых технологий через включение в работу учреждения, становясь его сотрудниками. Понимая проблемы организации «изнутри», анализируя и вырабатывая стратегии своих действий в учреждениях на методологических семинарах кафедры, преподаватели не только оказывают учреждению исследовательскую, аналитическую и инструментальную поддержку, но и лучше начинают понимать практические аспекты того направления и специальности, которым обучают студентов.

Всё это позволяет преподавателям как теоретикам и практикам социальной работы участвовать в разработке и реализации муниципальных

ирегиональных программ и проектов, сохраняя рефлексивную позицию в отношении тех процессов, которые происходят на местном уровне в по-

селениях различного типа. Характерная особенность выстраиваемых на этом уровне отношений – симметричность партнёрства и некоторый отход от патерналистской модели отношений. Это позволяет исследователям в процессе реализации совместных проектов максимально сосредоточиться на интересах дела, выступая третьей стороной во взаимоотношениях муниципальных органов власти и учреждений, муниципальных органов власти и некоммерческих организаций, муниципальных органов власти и инициативных групп. Выполнение функций экспертов и аналитиков по-

325

зволяет сотрудникам кафедры увидеть как латентные проблемы и противоречия, так и точки роста в развитии местных сообществ.

Сохранение этой позиции позволило сотрудникам кафедры в процессе участия в реализации социальных программ последних лет обратить внимание на следующую тенденцию: многие социальные проекты в сфере социальной поддержки населения не приносят должного эффекта, так как не могут быть успешно реализованы на территории только силами муниципальных учреждений и местных органов власти. Наблюдается всё большая ограниченность и предельность их возможностей и ресурсов для реализации современных задач развития социально-территориального сообщества и поселения.

Вусловиях, когда приоритетом жителей становится не выживание,

аповышение качества жизни, успешность социальных программ и проек-

тов на местном уровне определяется возможностью их реализации на принципах превенции, мобилизации внутренних ресурсов и устойчивости результата. Опыт развитых стран показывает, что это возможно лишь

втом случае, если их субъектами будут не только местные органы власти и отдельные общественные объединения, но и местное сообщество в целом. Субъектность местных жителей, готовность и способность к участию

врешении социальных проблем локального сообщества является непременным условием преодоления социальных проблем и развития территории. Но, с точки зрения теоретика коммунитаризма А. Энциони, условием вовлечения индивидов и групп в решение социальных проблем территории является наличие у сообщества двух взаимовлияющих качеств: способности жителей к социальной мобилизации и способности местных органов власти к респонсивности. Оба явления так или иначе связаны с возможностью контролировать ресурсы, со способностью к коллективным действиям [4, с. 243] и к восприятию воздействия, способностью находить баланс между социальными требованиями граждан и потребностями социетального выживания [5, с. 504; 2, с. 74]. От базовых характеристик респонсивности властных структур и зависит тип субъектности мобилизующихся коллективных агентов, а также то, какой характер примет социальная мобилизация: протестный или проактивный [2, с. 83]. От характера социальной мобилизации зависит способность воспринимать воздействие окружающей среды и брать на себя ответственность за происходящее в сообществе.

326

В этих условиях высока потребность в диагностике, экспертизе, обучении и разработках технологий выявления и мобилизации ресурсов в сообществе, прогнозировании векторов мобилизации, разработке методик оценки респонсивности местных органов власти. Если мобилизационные процессы идут достаточно активно, то услуги по реализации этих задач могут выполнять представители общественных объединений, представители государственных и муниципальных учреждений, местного самоуправления, представители политических партий, внешние партнёры, заинтересованные в развитии территории. Но в условиях, когда мобилизационные процессы только начинают активизироваться (в небольших городах и сельских поселениях), когда между органами местной власти и сообществом наблюдается низкий уровень доверия, а реализация модернизационных проектов требует серьёзной диагностики и прогнозирования (крупные города и мегаполисы), также перспективно использование ресурсов университета.

Именно эти обстоятельства побудили сотрудников кафедры совместно с коллегами из Нового сибирского института, при финансовой поддержке грантовых программ администрации Новосибирской области и НГТУ, обратиться к изучению и разработке механизмов стимулирования общественного участия жителей посёлков городского типа в решении проблем социально-территориальных сообществ. Проект осуществлялся в двух поселениях Новосибирской области: Сузуне и Ордынском. Уникальность проекта в том, что сотрудники университетов не только осуществляли исследовательскую деятельность, но и непосредственно включились в сопровождение мобилизационных процессов в конкретных муниципальных образованиях Новосибирской области.

В процессе реализации диагностического этапа сформированная исследовательская группа, включившая преподавателей и студентов вузовпартнёров, использовала инновационную для российских исследований технологию социально-антропологической диагностики сообщества: совместное социальное картирование. Её суть в групповом графическом отображении и совместном описании имеющихся у жителей представлений о социальных и социально-пространственных объектах и процессах путём отображения их в виде карт. Уникальность предложенной сотрудниками университета методики заключалась в том, что данная методика ориенти-

327

рована на достижение двух взаимосвязанных целей: диагностики социаль- но-территориальной общности и мобилизации внутренних социальных ресурсов жителей, участвующих в картировании. Последнее особенно актуально, если диагностика является частью проектной деятельности по развитию поселения, предполагающего целенаправленное социальное вмешательство. В этом случае представление о мобилизационном потенциале сообщества особенно значимо и может быть получено и оценено в процессе привлечения местных жителей к самому процессу создания карт через актуализацию позиции жителя как субъекта, способного оценивать происходящие в поселении процессы и влиять на их протекание.

В проекте карта служит не только самостоятельным источником информации, но и стимулирует обсуждение, «структурируя воображение жителей» [1, с. 189] и одновременно выполняя роль творческой визуальной подсказки, поощряющей участников к диалогу на ранней стадии проекта и содействуя проблематизации тех или иных аспектов жизни жителей и поселения. Соответственно и процедура картирования является способом конструирования общего символического пространства и нового для всех участников проекта знания: согласованного образа сообщества, сложившейся ситуации, осознания многообразия существующих в сообществе формализованных и неформализованных практик помощи и участия.

В данном контексте процедура совместного картирования выполняет одновременно и функции воркшопа. Описывая ландшафт участия в пространственном и темпоральном контексте, жители рассказывают истории о посёлке, людях, существующих традициях совместной деятельности, повседневных сельских практиках участия, обсуждают проблемы и риски сообщества и территории, разные представления об их развитии, озвучивают, одновременно сравнивая, уточняя и согласовывая с другими, своё отношение местным ресурсам или проблемам [6, с. 3; 7, с. 551], барьерам участия [8, с. 2]. Занимая позицию экспертов, рассказывая не информированным, но «любопытствующим» модераторам о поселении, жители включаются в обсуждение даже тех вопросов, по которым в сообществе нет согласия. Выслушивая в психологически безопасной среде мнения друг друга об общей картине жизни поселения, интенсифицируя представления об общности и поселении, участники выражают готовность брать на себя ответственность за происходящее. Сама сессия выступает как своеобраз-

328

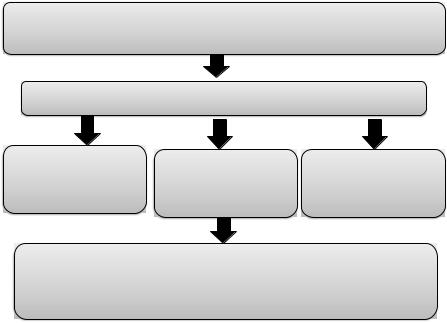

ный социальный тренажёр диалога. Не случайно большинство жителей – участников процедуры картирования демонстрируют готовность брать на себя ответственность, выражают желание участвовать и в дальнейших действиях по проектированию и реализации программ развития поселения. Подтверждением этого стало участие более половины информантов, задействованных на первом этапе исследований, в дальнейшей работе с результатами картирования. Результаты диагностики были представлены исследовательской группой различным общественным группам (представителям органов власти, депутатам, активным жителям участникам картирования, представителям общественных объединений) в режиме общественных слушаний и дискуссий. Активное обсуждение полученных результатов как с представителями местной законодательной и исполнительной власти, так и с активными жителями – участниками картирования позволило поставить и начать решать проблему влияния на социальную среду, обеспечивающего возможность социальной мобилизации и участия жителей в развитии поселений (см. рис. 1).

Вовлечение, рефлексия: диагностика образа

территории, мобилизационного потенциала общности

Выделение очагов общественного участия

Экспертиза |

Обучающая и |

|

|

нормативной базы и |

Экспертиза |

||

информационно- |

|||

управленческих |

информационной |

||

консультационная |

|||

политики |

|||

решений |

поддержка |

||

|

Совместная проектная деятельность по изменению социальной среды участия. Старт: повышение осведомленности, компетентного понимания жителями сообщества

Рисунок 1 – Алгоритм стимулирования процессов социальной мобилизации в местном сообществе, осуществляемого в партнёрстве с сотрудниками университетов

и представителями местных органов власти в поселениях Новосибирской области

329

Таким образом, сопровождая проект в местных сообществах, группа сотрудников университетов реализовала две основные функции: более традиционную экспертно-диагностическую и инновационную посредническую, или фасилитационную. Участие в данном проекте позволило университетам не только решить поставленные исследовательские задачи, но и выстроить новые профессиональные связи между вузами, повлиять на формирование заказа исследовательского продукта нового типа со стороны акторов, заинтересованных в развитии местных сообществ.

Важно помнить, что подобные проекты важны для реализации главной задачи университета – повышения качества подготовки специалистов. Вовлечение студентов в участие в таких проектах обеспечивает возможность практико-ориентированного образования, понимания студентами особенностей среды, в которой будет осуществляться их будущая профессиональная деятельность.

Список литературы

1.Андерсен Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. /Пер. с англ. В.Николаева; Вступ. ст. С.Баньковской. – М.: «КАНОН-Пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. – 288 с.

2.Климов И.А. Респонсивность власти как баланс суверенитета и социальной поддержки. / И.А. Климов // Социологический журнал. 2006, № 3-4, С.69-88.

3.Осьмук Л.А., Скалабан И.А. Использование социологических методов в общественной экспертизе деятельности учреждений социальной защиты. / Л.А. Осьмук, И.А. Скалабан // Вестник НГУЭУ. 2012, Т.2, № 4, С.94-103.

4.Etzioni A. Mobilization as a Macrosociological Conception. // The British Journal of Sociology, Vol. 19, No.3 (Sep., 1968), 243-253.

5.Etzioni A. The active s society. - New York: Free Press, 1968.

6.Stakeholder engagement strategies for participatory mapping. NOAA Coastal services center. 2009. 24 p.

7.McCall M. K. Seeking good governance in participatory-GIS: A review of processes and governance dimensions in applying GIS to participatory spatial planning. //Habitat International, a journal for the study of human settlements, Vol.27, No. 4 (2003), pp. 549-573.

8.Using participatory mapping to explore participation in three communities – Pathways through Participation. 2010. June. 15 p.

330