- •Понятие о морфологии, ее предмет и методы изучения.

- •ОСНОВЫ цитологии

- •Глава 1. ПОНЯТИЕ О КЛЕТКЕ, КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ

- •МОРФОЛОГИЯ КЛЕТКИ

- •ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КЛЕТОК

- •ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ

- •Развитие мужских половых клеток — сперматогенез

- •Развитие женских половых клеток — оогенез

- •ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

- •ГАСТРУЛЯЦИЯ

- •РАЗВИТИЕ ЛАНЦЕТНИКА

- •РАЗВИТИЕ РЫБ И АМФИБИЙ

- •РАЗВИТИЕ ПТИЦ

- •РАЗВИТИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

- •Покровный и выстилающий эпителии

- •Однослойный многорядный мерцательный эпителий

- •Многослойный плоский ороговевающий (сквамозный) эпителий

- •Переходный эпителий

- •Эпителий паренхиматозных органов

- •Железистый эпителий.

- •МЕЗЕНХИМА — ИСТОЧНИК ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

- •ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

- •КРОВЬ, ЛИМФА

- •РЫХЛАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

- •СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

- •ПЛОТНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

- •ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ

- •КОСТНАЯ ТКАНЬ

- •Глава 9. МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ

- •ГЛАДКАЯ (НЕИСЧЕРЧЕННАЯ) МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ

- •Глава 10. НЕРВНАЯ ТКАНЬ

- •Часть I. СОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

- •ДЕЛЕНИЕ СКЕЛЕТА

- •КОСТЬ КАК ОРГАН. ФОРМА И СТРОЕНИЕ КОСТЕЙ

- •ФИЛОГЕНЕЗ СКЕЛЕТА

- •ОНТОГЕНЕЗ СКЕЛЕТА

- •СТРОЕНИЕ ОСЕВОГО СКЕЛЕТА

- •Скелет грудного отдела туловища (грудной клетки)

- •Скелет поясничного отдела туловища

- •Скелет крестцового отдела туловища

- •Скелет хвоста

- •Скелет шеи

- •Скелет головы

- •СКЕЛЕТ КОНЕЧНОСТЕЙ (ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ СКЕЛЕТ)

- •Скелет грудной конечности

- •Скелет тазовой конечности

- •СОЕДИНЕНИЕ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА (АРТРОЛОГИЯ)

- •Глава 13. МУСКУЛАТУРА (УЧЕНИЕ О МЫШЦАХ — МИОЛОГИЯ)

- •ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ МУСКУЛАТУРЫ

- •СТРОЕНИЕ МЫШЦЫ КАК ОРГАНА

- •КЛАССИФИКАЦИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ

- •ДЕЙСТВИЕ МЫШЦ ПРИ ДВИЖЕНИИ И СТОЯНИИ ЖИВОТНОГО

- •ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФИЛО И ОНТОГЕНЕЗУ МУСКУЛАТУРЫ

- •ПОДКОЖНЫЕ МЫШЦЫ

- •МЫШЦЫ ОСЕВОЙ ЧАСТИ ТЕЛА (ГОЛОВЫ, ШЕИ, ТУЛОВИЩА И ХВОСТА)

- •Дорсальные мышцы позвоночного столба

- •Вентральные мышцы позвоночного столба

- •Мышцы грудной клетки

- •Мышцы брюшной стенки

- •МЫШЦЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •Мышцы грудной конечности

- •Мышцы тазовой конечности

- •Глава 14. СИСТЕМА ОРГАНОВ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •СТРОЕНИЕ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •СТРОЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- •МЯКИШИ

- •РОГОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОЖИ

- •ВОЗРАСТНЫЕ, ПОЛОВЫЕ, ПОРОДНЫЕ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ

- •Часть II. ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (СПЛАНХНОЛОГИЯ)

- •Строение систем внутренних органов.

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- •РОТОГЛОТКА

- •ПЕРЕДНЯЯ КИШКА, ИЛИ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЙ ОТДЕЛ

- •СРЕДНЯЯ КИШКА, ИЛИ ТОНКИЙ КИШЕЧНИК

- •ЗАДНЯЯ КИШКА, ИЛИ ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК

- •Глава 16. СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (АППАРАТ ДЫХАНИЯ)

- •НОС И НОСОВАЯ ПОЛОСТЬ

- •ГОРТАНЬ

- •ТРАХЕЯ

- •Глава 17. СИСТЕМА ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ

- •ПОЧКИ

- •ПОЛОВАЯ СИСТЕМА САМЦА

- •ПОЛОВАЯ СИСТЕМА САМКИ

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ

- •Краткие сведения о развитии системы органов кровообращения

- •Возрастные изменения сосудов

- •Строение кровеносных сосудов

- •Закономерности хода и ветвления сосудов

- •Коллатерали, обходные сети, углы отхождения артерий.

- •Сердце

- •Круги кровообращения

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ ЛИМФООБРАЩЕНИЯ

- •ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

- •Глава 21. НЕРВНАЯ СИСТЕМА

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- •Спинной мозг

- •Головной мозг

- •Спинномозговые нервы

- •Черепномозговые нервы

- •Симпатическая нервная система

- •Парасимпатическая нервная система

- •Глава 22. ОРГАНЫ ЧУВСТВ

- •ОРГАН КОЖНОГО ЧУВСТВА, ИЛИ ОСЯЗАНИЯ

- •ОРГАН ОБОНЯНИЯ

- •ОРГАН ЗРЕНИЯ

- •АППАРАТ ДВИЖЕНИЯ. СКЕЛЕТ

- •Мышцы

- •КОЖНЫЙ ПОКРОВ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

- •СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ

- •НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

В середине диафиза трубчатой кости имеется костная полость, распространяющаяся у взрослых животных до эпифизов. Она образовалась в результате резорбции костной ткани остеокластами во время развития кости и заполнена желтым (жировым) костным мозгом. Стенки костной полости выстланы эндостом, выполняющим, как и периост, камбиальную функцию. Им же покрыты перекладины губчатого вещества.

Кость богата сосудами, которые образуют сеть в ее надкостнице, пронизывают всю толщину компактного вещества, находясь в центре каждого остеона, и разветвляются в костном мозге. В кости кроме сосудов остеонов имеются так называемые питательные сосуды (фолькмановы), прободающие кость перпендикулярно ее длине. Вокруг них не образуется концентрических костных пластинок. Особенно много таких сосудов около эпифизов. Нервы в кость проникают от надкостницы через те же отверстия, что и сосуды. Поверхность кости, обращенная в полость сустава, покрыта гиалиновым хрящом без надхрящницы. Толщина его 0,2—6 мм и прямо пропорциональна нагрузке на сустав.

Строение коротких, сложных и плоских костей такое же, как и трубчатых, с той лишь разницей, что у них обычно нет костных полостей. Исключение составляют некоторые плоские кости головы, в которых между пластинками компактного вещества имеются обширные пространства, заполненные воздухом,— синусы или пазухи.

ФИЛОГЕНЕЗ СКЕЛЕТА

Развитие опорной системы в филогенезе многоклеточных животных шло двумя путями: образования наружного и внутреннего скелета. Наружный скелет закладывается в покровах тела. Наивысшего развития достигает у членистоногих. Внутренний скелет развивается вне связи с покровами тела, под кожей и обычно прикрыт мышцами. Его элементы встречаются и у беспозвоночных, но о развитии внутреннего скелета можно говорить со времени появления хордовых. У примитивных хордовых (оболочники, ланцетник)— спинная струна — хорда представляет собой опорную систему. У бесчерепных (ланцетник) внутренний скелет дополняется соединительнотканным футляром хорды, от которого отходят пластинки — миосепты, разделяющие мышечные пласты на отдельные сегменты (у ланцетника их около

60).

С усложнением организации животных соединительнотканный скелет замещается хрящевым, а затем костным. Наряду со сменой тканевой основы скелета происходило и его структурное усложнение.

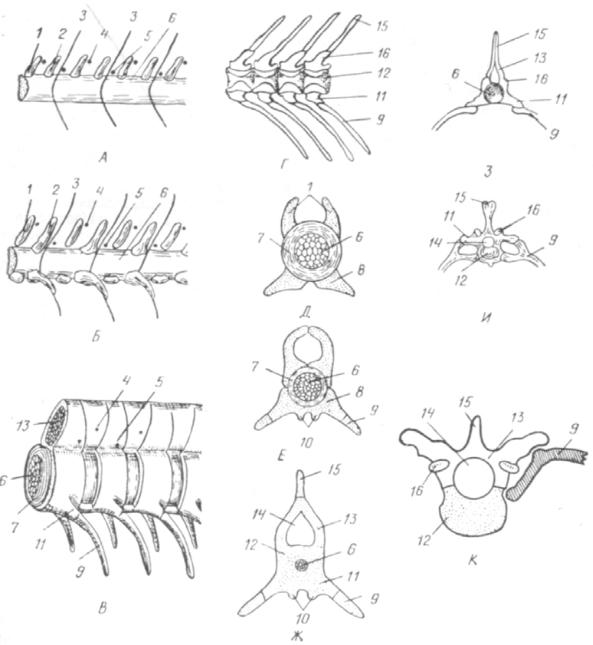

Филогенез стволового скелета. В филогенезе позвоночных раньше других элементов скелета появляются позвонки. У наиболее примитивных позвоночных— круглоротых (миноги) зачатки позвонков развиваются в виде хрящевых дуг, метамерно расположенных над хордой, выполняющей роль основного опорного стержня тела (рис. 41—А—Д). Хрящевые дуги по своему строению однотипны, так как движения круглоротых однообразны и муску-

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

латура недифференцирована на отдельные мышцы, в результате чего осевой скелет нечетко разделяется на головной, туловищный и хвостовой отделы.

Рис. 41. Схема последовательных стадий образования позвонка.

Схема позвоночника: А — миноги; Б — зародыша селахии; В — взрослой селахии; Г — рыбы. Схема позвонка: Д — миноги; Е, Ж — селахии; З — рыбы; И —рептилии; К—млекопитающего; 1 — передняя и 2— задняя дорсальные дуги; 3 — миосепты; 4 — дорсальный и 5 — вентральный нервные корешки; 6 —хорда; 7— оболочка хорды; 8 — вентральные дуги; 9 — ребро; 10— сосудистые отростки; 11— поперечный отросток позвонка; 12 — тело позвонка; 13 — дужка позвонка; 14 — отверстие позвонка; 15 — остистый отросток; 16 — суставной отросток.

С усложнением организации животных, увеличением активности и разнообразия движений вокруг хорды развиваются не только дуги, но и тела позвонков, в результате она оказывается сдавленной, а у многих взрослых

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

форм и в различной степени редуцированной (Б, В, Г). Постепенное замещение хорды позвонками можно проследить, сравнивая строение осевого скелета у хрящевых и костистых рыб. У хрящевых рыб весь скелет образован хрящом, иногда обызвествленным. Кроме верхних дуг, также метамерно под хордой у них развиваются нижние дуги. Концы верхних дуг каждого сегмента, сливаясь, образуют остистый отросток. Появляются тела позвонков в виде двояковогнутых дисков (амфицельные) с отверстием в центре (Е, Ж). В канале, образованном отверстиями тел позвонков, проходит хорда, которая теперь теряет значение опорного стержня. Она принимает четкообразную форму с сужениями в телах позвонков и расширениями между позвонками. Появляются зачаточные ребра.

Унекоторых видов хрящевых и костных (кистеперых, двоякодышащих, осетровых) рыб тела позвонков не развиваются, ребра отсутствуют. У всех костистых рыб происходит замещение хрящевого скелета костным, позвонки амфицельного типа с хорошо развитыми телами, дорсальными дугами и длинными остистыми отростками. Развиваются поперечные отростки, к которым причленяются хорошо развитые длинные ребра. Появляются суставные отростки, которыми позвонки сочленяются друг с другом, чем обеспечивается прочность осевого скелета при сохранении его подвижности. Осевой скелет четко разделяется на головной, туловищный с ребрами, охватывающими полость тела с органами, и сильно развитый хвостовой отдел — локомоторный.

Предки современных наземных позвоночных, по-видимому, произошли от древних кистеперых рыб, о чем говорит строение их ископаемых остатков. Переход к наземному образу жизни приводит к прогрессивному развитию одних частей скелета и редукции других. Скелет туловища дифференцируется на шейный, грудной (спинной), поясничный и крестцовый отделы, частично редуцируется скелет хвоста, так как основная нагрузка при движении по земле падает на конечности (кроме безногих амфибий и рептилий). В грудном отделе в тесной связи с ребрами развивается грудина, формируется грудная клетка.

Постепенность усложнения стволового скелета видна при сравнении классов наземных позвоночных. У земноводных шейный и крестцовый отделы позвоночника имеют только по одному позвонку, поясничный отдел отсутствует. Ребра очень короткие, у многих срастаются с поперечными отростками позвонков. Общее число позвонков сильно различается у амфибий разных отрядов: от 21 у бесхвостых до 300 у безногих. Тела их спереди вогнутые, сзади выпуклые (процельные). У грудины нет связи с ребрами, грудная клетка не образуется.

Урептилий шейный отдел удлиняется до восьми позвонков и приобретает большую подвижность. Два первых позвонка атлант и осевой (эпистрофей) сильно отличаются от остальных, к трем последним причленяются шейные ребра. Позвонки процельные (И). В грудном отделе 1—5 пар ребер соединены с грудиной — образуется грудная клетка. Поясничный отдел длинный, имеет ребра, величина которых уменьшается в каудальном направ-

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

лении. Крестцовый отдел образован двумя позвонками, хвостовой отдел длинный, хорошо развит.

Предками млекопитающих, по-видимому, были мелкие зверозубые пресмыкающиеся (величиной с крысу или кролика) пермского периода, которые наряду с крайне примитивными признаками имели ряд черт сходства с млекопитающими. У млекопитающих, независимо от образа жизни, постоянное число шейных позвонков, равное 7. Исключение составляют ламантин и двупалый ленивец, имеющие 6 шейных позвонков, а трехпалый ленивец — 8— 10. Относительно постоянно число позвонков и в остальных отделах: 12—19 грудных, 5—7 поясничных, 3—9 крестцовых. Хвостовых позвонков насчитывают от 3 до 46. Позвонки, за исключением первых двух, соединены при помощи хрящевых дисков (менисков), связок и суставных отростков.

Поверхности тел шейных позвонков часто имеют выпукло-вогнутую форму — опистоцельные (К). В остальных отделах позвонки обычно плоские

— платицельные.

Ребра сохраняются только в грудном отделе. В пояснице они редуцируются и срастаются с поперечными отростками позвонков. В крестцовом отделе срастаются и позвонки, образуя крестцовую кость. Хвостовой отдел облегчен, его позвонки сильно редуцируются.

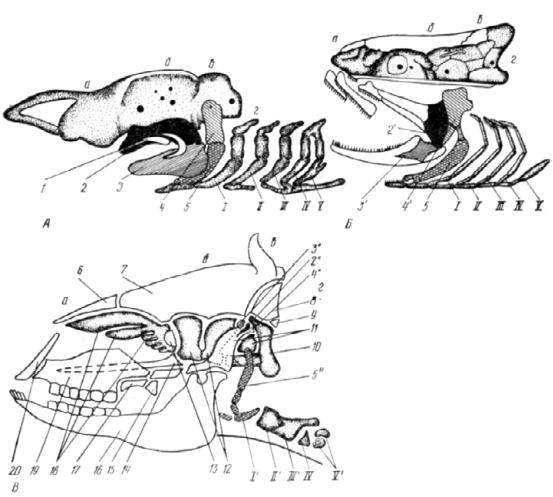

Филогенез скелета головы (рис. 42). Скелет головного конца тела развивается вокруг нервной трубки — осевой (мозговой) скелет головы и вокруг головной кишки — висцеральный. У примитивных хордовых (круглоротые) они не связаны друг с другом. Осевой скелет головы представлен хрящевыми пластинками, окружающими нервную трубку снизу и с боков, крыша черепа перепончатая. Висцеральный скелет головы состоит из хрящевых жаберных дуг, связанных с аппаратом дыхания и пищеварения; челюстей нет.

Филогенетическое развитие скелета головы шло путем объединения мозгового и висцерального скелетов и усложнения их строения в связи с прогрессивным развитием головного мозга, органов чувств, расположенных на головном конце тела (обоняния, зрения, слуха), преобразованиями органов захвата и удержания пищи и дыхательного аппарата. Мозговой череп хрящевых рыб представляет собой сплошную хрящевую коробку, окружающую головной мозг. Висцеральный скелет образован хрящевыми жаберными дугами, которые подобно ребрам в туловище опоясывают собой головную часть кишечного канала. Передние висцеральные дуги превратились в губные хрящи, челюстную и подъязычную дуги.

Черепная коробка у костистых рыб сложного строения. Наряду с первичными костями, появившимися в большом количестве, на месте хрящевого черепа развиваются покровные кости. Первичные кости формируют затылочную область, часть основания черепа, обонятельную и слуховую капсулы и стенку глазницы. Покровные кости покрывают первичную черепную коробку сверху, снизу и с боков. Висцеральный скелет костистых рыб построен из большого количества первичных и вторичных костей и представляет собой очень сложную систему рычагов, участвующих в хватательных, глотательных и дыхательных движениях. С черепной коробкой висцеральный скелет

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

сочленяется при помощи подвеска (hyomandibulare), в результате чего образуется единый скелет головы. С помощью костей плечевого пояса он неподвижно соединяется со стволовым скелетом.

Рис. 42. Филогенетические преобразования скелета головы (покровные кости белые, первичные кости и хрящи, из которых они развились, в

точку):

А—селахии; Б — костистой рыбы; В — млекопитающего: а — обонятельная, б — глазничная, в — слуховая и г — затылочная области черепа;1

—губные хрящи; 2 — нёбно-квадратный хрящ; 2' — квадратная кость; 2" — наковальня; 3— челюстной хрящ; 3' — сочленовная кость; 3" — молоточек; 4 — подъязычночелюстной хрящ; 4' — подвесок; 4" — стремечко; 5 — подъязычный хрящ; 5" — подъязычная; 6 — носовая; 7 — лобная; 8 — теменная; 9 — межтеменная; 10—затылочная; 11 — височная; 12 — клиновидная и 13

—слезная кости; 14 — сошник; 15 — крыловидная. 16—нижнечелюстная, 17

—нёбная; 18 — решетчатая; 19 — верхнечелюстная и 20 — резцовая кости; I—V — жаберные дуги; Г — тело подъязычной кости; 1Г—IIГ — щитовидный хрящ; IV—V — остальные хрящи гортани.

Свыходом на сушу, с резкой сменой среды обитания, а следовательно, и образа жизни животных происходят значительные изменения в скелете головы. Череп теряет связь с плечевым поясом и подвижно причленяется к шей-

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

ному отделу. Уменьшается количество костей черепа за счет их сращения, увеличивается его прочность. Смена типа дыхания (с жаберного на легочное) приводит к редукции жаберного аппарата и преобразованию его элементов, а также некоторых покровных костей висцерального скелета, в подъязычную и слуховые кости.

Преобразования в строении черепа приводят к срастанию челюстного аппарата с основанием черепа, к появлению слуховых косточек в обособившейся полости среднего уха, к объединению обонятельной капсулы с носовой полостью, к разделению носовой и ротовой полостей с помощью твердого нёба и изменению характера причленения нижней челюсти к осевому черепу.

В ряду наземных хордовых животных прослеживается постепенность этих усложнений. В черепе взрослых земноводных много хрящей, слуховая кость одна — стремечко (столбик). По числу костей черепа рептилии скорее приближаются к рыбам, чем к амфибиям, однако строение черепа типично для наземных животных. Для черепа млекопитающих характерно прогрессивное развитие, выраженное в уменьшении количества костей за счет их сращения (например, затылочная кость образуется путем сращения 4, а каменистая— 5 костей), в стирании граней между первичными и покровными (вторичными) костями, в мощном развитии обонятельной области и сложном звукопроводящем аппарате, в крупных размерах черепной коробки, резко выраженной разнозубости, самостоятельном причленении нижней челюсти к слуховой области черепа (без каких-либо промежуточных костей).

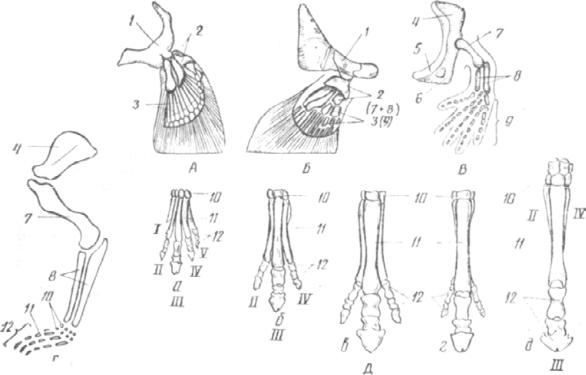

Филогенез скелета конечностей (рис. 43). Гипотеза о происхождении конечностей наземных животных на базе парных плавников рыб оказалась плодотворной и сейчас имеет широкое признание. Парные плавники в типе хордовых впервые появились у рыб (Л). У круглоротых они отсутствуют, есть, как и у ланцетника, только непарные плавники. Костной основой парных плавников рыб служит целая система хрящевых и костных элементов, которые могут быть подразделены на несколько отделов. Самый проксимальный отдел, называемый поясом грудных плавников, у хрящевых рыб имеет вид изогнутой пластинки, прилежащей к осевому скелету и соединяющей правый и левый плавники в единую систему. У костистых рыб он более сложной формы и прочнее связан с осевым скелетом. Среди его костей есть две небольшие кости, гомологичные костям плечевого пояса наземных животных: лопатка — лежащая на спинной стороне и коракоид — на брюшной.

Тазовый пояс у рыб развит в меньшей степени. Имеет вид хрящевой или костной пластинки, лежащей в мускулатуре брюшной стенки. К его боковой поверхности причленяется скелет брюшного плавника. У современных лучеперых рыб плавники претерпели редукцию и видоизменение в сравнении с костными гоноидами и двудышащими. По строению к конечностям наземных позвоночных ближе всего стоят плавники и их пояса у ископаемых кистеперых рыб (Б).

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

Рис. 43. Филогенетическое преобразование скелета конечностей:

А —парный грудной плавник селахии; Б — грудной плавник кистеперой рыбы; В — скелет грудной конечности примитивного наземного позвоночного; Г — скелет грудной конечности стопоходящего млекопитающего (медведя); Д — изменения кисти у предков лошади: а — эогиппус; б — мезогиппус; в — гиппогиппус; г — гиппарион; д — современная лошадь; 1—плечевой пояс: 2 — базалии; 3— радиалии; 4 — лопатка; 5 — ключица; 6 — коракоидная кость; 7 — плечевая кость; 8 — кости предплечья; 9 — кости кисти; 10— кости запястья; 11 — кости пясти; 12 — кости пальцев.

С выходом на сушу полностью исчезает скелет непарных плавников. На базе парных плавников развивается скелет конечностей, расчлененный на отделы, типичные для пятипалой конечности (В). Пояса конечностей состоят из трех пар костей и укрепляются связью с осевым скелетом: плечевой пояс — с грудиной, тазовый с крестцом. Плечевой пояс состоит из коракоида, лопатки и ключицы, тазовый — из подвздошной, лонной и седалищной костей. Скелет свободных конечностей расчленен на три отдела: у передней конечности

— это кости плеча, предплечья и кисти, у задней — бедра, голени и стопы. Число костей в гомодинамных звеньях конечностей одинаково и увеличивается в дистальном направлении.

Дальнейшие филогенетические преобразования связаны с характером передвижения, его скоростью и маневренностью. У земноводных пояс грудных конечностей, причленяясь к грудине, не имеет жесткой связи с осевым скелетом. В поясе тазовых конечностей развита в основном его вентральная часть. Причленяется он к единственному крестцовому позвонку. Свободные конечности присоединяются к поясам в сегментальной плоскости, так что плечо и бедро отходит от тела под прямым углом, а лапы направлены латеро-

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

каудально. У рептилий в скелете поясов в равной степени развиты дорсальная и вентральная части. Свободные конечности отходят от тела, как и у амфибий, под прямым углом, но их дистальные звенья развернуты, особенно на грудной конечности, в латеро-краниальном направлении.

Плечевой пояс млекопитающих (Г) сильно редуцирован, особенно его вентральное звено. Он состоит из двух или даже одной кости. У животных с развитыми отводящими движениями грудной конечности (например, кротов, летучих мышей, обезьян) развиты лопатка и ключица, а у животных с однообразными движениями (например, у копытных)—только лопатка. Тазовый пояс млекопитающих упрочен тем, что лонные и седалищные кости соединяются вентрально с соименными костями. Скелет свободных конечностей млекопитающих развернут в сагиттальной плоскости, лапы направлены краниально. Построен он по типу пятипалой конечности, с длинными проксимальными звеньями, в результате чего тело животного высоко поднято над землей. Приспособление же к различным видам передвижения (бег, лазанье, прыжки, полет, плавание) привело к сильной специализации конечностей у разных групп млекопитающих, что выражается в основном в изменении длины и угла наклона отдельных звеньев конечностей, формы суставных поверхностей, срастании костей и редукции пальцев.

Изменение в строении конечностей в филогенезе в связи с повышением специализации — приспособленностью к определенному виду движения подробнее всего изучено в ряду лошадей (В. О. Ковалевский). Предполагаемый предок лошади — эупротогония, совмещая в себе черты копытных и хищных, была размером с лисицу и имела пятипалые конечности с когтями, по форме приближающимися к копытцам. На протяжении нескольких периодов (от нижнего эоцена до нижнего плиоцена) происходила постепенная смена условий существования и параллельно этому шло приспособительное изменение структуры конечностей, связанное с изменением характера движения (Д). От разнообразных мягких движений по рыхлой земле с высокой растительностью (эоценовый лес) до широких размашистых быстрых движений по сухим открытым пространствам (миоценовая степь). При этом происходило удлинение основного поддерживающего столба конечностей из-за раскрытия (увеличения) углов между ее звеньями. Лапа приподнималась, животное переходило от стопо- к пальцехождению (эогиппус — четырехпалый, мезогип- пус—трехпалый). При этом наблюдалась постепенная редукция нефункционирующих пальцев: первого у эогиппуса, первого и пятого у мезогиппуса. При переходе от пальце- к фаланго-(копыто-) хождению в состав основного поддерживающего столба входит уже вся лапа, а редукция пальцев достигает максимума. У лошади полноразвитым сохраняется на конечности лишь III палец. У рогатого скота развитыми оказываются два пальца — III и IV.

www.timacad.ru