- •Понятие о морфологии, ее предмет и методы изучения.

- •ОСНОВЫ цитологии

- •Глава 1. ПОНЯТИЕ О КЛЕТКЕ, КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ

- •МОРФОЛОГИЯ КЛЕТКИ

- •ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КЛЕТОК

- •ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ

- •Развитие мужских половых клеток — сперматогенез

- •Развитие женских половых клеток — оогенез

- •ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

- •ГАСТРУЛЯЦИЯ

- •РАЗВИТИЕ ЛАНЦЕТНИКА

- •РАЗВИТИЕ РЫБ И АМФИБИЙ

- •РАЗВИТИЕ ПТИЦ

- •РАЗВИТИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

- •Покровный и выстилающий эпителии

- •Однослойный многорядный мерцательный эпителий

- •Многослойный плоский ороговевающий (сквамозный) эпителий

- •Переходный эпителий

- •Эпителий паренхиматозных органов

- •Железистый эпителий.

- •МЕЗЕНХИМА — ИСТОЧНИК ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

- •ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

- •КРОВЬ, ЛИМФА

- •РЫХЛАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

- •СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

- •ПЛОТНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

- •ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ

- •КОСТНАЯ ТКАНЬ

- •Глава 9. МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ

- •ГЛАДКАЯ (НЕИСЧЕРЧЕННАЯ) МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ

- •Глава 10. НЕРВНАЯ ТКАНЬ

- •Часть I. СОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

- •ДЕЛЕНИЕ СКЕЛЕТА

- •КОСТЬ КАК ОРГАН. ФОРМА И СТРОЕНИЕ КОСТЕЙ

- •ФИЛОГЕНЕЗ СКЕЛЕТА

- •ОНТОГЕНЕЗ СКЕЛЕТА

- •СТРОЕНИЕ ОСЕВОГО СКЕЛЕТА

- •Скелет грудного отдела туловища (грудной клетки)

- •Скелет поясничного отдела туловища

- •Скелет крестцового отдела туловища

- •Скелет хвоста

- •Скелет шеи

- •Скелет головы

- •СКЕЛЕТ КОНЕЧНОСТЕЙ (ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ СКЕЛЕТ)

- •Скелет грудной конечности

- •Скелет тазовой конечности

- •СОЕДИНЕНИЕ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА (АРТРОЛОГИЯ)

- •Глава 13. МУСКУЛАТУРА (УЧЕНИЕ О МЫШЦАХ — МИОЛОГИЯ)

- •ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ МУСКУЛАТУРЫ

- •СТРОЕНИЕ МЫШЦЫ КАК ОРГАНА

- •КЛАССИФИКАЦИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ

- •ДЕЙСТВИЕ МЫШЦ ПРИ ДВИЖЕНИИ И СТОЯНИИ ЖИВОТНОГО

- •ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФИЛО И ОНТОГЕНЕЗУ МУСКУЛАТУРЫ

- •ПОДКОЖНЫЕ МЫШЦЫ

- •МЫШЦЫ ОСЕВОЙ ЧАСТИ ТЕЛА (ГОЛОВЫ, ШЕИ, ТУЛОВИЩА И ХВОСТА)

- •Дорсальные мышцы позвоночного столба

- •Вентральные мышцы позвоночного столба

- •Мышцы грудной клетки

- •Мышцы брюшной стенки

- •МЫШЦЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •Мышцы грудной конечности

- •Мышцы тазовой конечности

- •Глава 14. СИСТЕМА ОРГАНОВ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •СТРОЕНИЕ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •СТРОЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- •МЯКИШИ

- •РОГОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОЖИ

- •ВОЗРАСТНЫЕ, ПОЛОВЫЕ, ПОРОДНЫЕ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ

- •Часть II. ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (СПЛАНХНОЛОГИЯ)

- •Строение систем внутренних органов.

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- •РОТОГЛОТКА

- •ПЕРЕДНЯЯ КИШКА, ИЛИ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЙ ОТДЕЛ

- •СРЕДНЯЯ КИШКА, ИЛИ ТОНКИЙ КИШЕЧНИК

- •ЗАДНЯЯ КИШКА, ИЛИ ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК

- •Глава 16. СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (АППАРАТ ДЫХАНИЯ)

- •НОС И НОСОВАЯ ПОЛОСТЬ

- •ГОРТАНЬ

- •ТРАХЕЯ

- •Глава 17. СИСТЕМА ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ

- •ПОЧКИ

- •ПОЛОВАЯ СИСТЕМА САМЦА

- •ПОЛОВАЯ СИСТЕМА САМКИ

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ

- •Краткие сведения о развитии системы органов кровообращения

- •Возрастные изменения сосудов

- •Строение кровеносных сосудов

- •Закономерности хода и ветвления сосудов

- •Коллатерали, обходные сети, углы отхождения артерий.

- •Сердце

- •Круги кровообращения

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ ЛИМФООБРАЩЕНИЯ

- •ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

- •Глава 21. НЕРВНАЯ СИСТЕМА

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- •Спинной мозг

- •Головной мозг

- •Спинномозговые нервы

- •Черепномозговые нервы

- •Симпатическая нервная система

- •Парасимпатическая нервная система

- •Глава 22. ОРГАНЫ ЧУВСТВ

- •ОРГАН КОЖНОГО ЧУВСТВА, ИЛИ ОСЯЗАНИЯ

- •ОРГАН ОБОНЯНИЯ

- •ОРГАН ЗРЕНИЯ

- •АППАРАТ ДВИЖЕНИЯ. СКЕЛЕТ

- •Мышцы

- •КОЖНЫЙ ПОКРОВ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

- •СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ

- •НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

лантоис принимает участие в выполнении трофической и дыхательной функций.

В развитии птичьего зародыша имеется несколько критических периодов, которые приходятся на этапы смены характера питания и дыхания. Так, на вторые сутки инкубации куриного зародыша происходит становление внекишечного питания через сосуды желточного круга кровообращения; на 13-е сутки начинается внутрикишечное питание заглатываемым белком, на 18-е сутки плод переходит на внутрикишечное питание желтком, а с 4-го дня после вылупления переходит на активное питание кормом. Меняется и тип дыхания: в возрасте 7—18 суток эмбрион получает кислород через сосудистые сети серозоаллантоиса, с 18—19 суток — переход к легочному дыханию кислородом воздушной камеры, в период вылупления с 20-го дня — наклев и дыхание кислородом воздуха.

РАЗВИТИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Уплацентарных млекопитающих яйцеклетка, а следовательно, и зигота олиголецитальная, как и у ланцетника. Однако на раннее эмбриональное развитие большой отпечаток наложило их филогенетическое развитие — происхождение от ранних рептилий, имеющих телолецитальные яйца. До сих пор имеются этому достоверные подтверждения: в настоящее время на земле существуют три вида яйцекладущих млекопитающих. Так что утеря желтка яйцеклеткой млекопитающих — это вторичное явление, вызванное их внутриутробным развитием и питанием за счет организма матери. Сумчатые, считаясь как бы переходной ступенью от яйцекладущих к плацентарным, наглядно демонстрируют начальные этапы становления внутриутробного развития. Беременность у них очень короткая, плацента не образуется, зародыш появляется на стадии предплода, и дальнейшее его развитие протекает в кожной сумке.

Уплацентарных внутриутробное развитие длительное. У крупного рогатого скота оно около 285—290 дней, у лошадей — 335— 338, у овец— 150, у свиней — 114, у кролика — 30 дней. Плацента сложно устроена и функционирует с конца зародышевого, в течение предплодного и плодного периодов. Детеныши рождаются гораздо более зрелыми, чем у сумчатых. Но у различных отрядов и семейств плацентарных млекопитающих степень зрелорождаемости различна. Это определяется особенностями экологии того или иного семейства и зависит от длительности внутриутробного вынашивания и строения плаценты.

Дробление у плацентарных млекопитающих полное, неравномерное. Бластомеры неодинаковой величины, делятся несинхронно. В результате зародыш может состоять из 3, 5, 9, 12 и т. д. бластомеров. При дроблении появляются мелкие светлые бластомеры и крупные темные. Светлые бластомеры располагаются сверху, темные — под ними. Образуется морула, которая, однако, существует недолго, так как между светлыми и темными бластомерами возникает полость, заполненная белковой жидкостью—продуктом дея-

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

тельности светлых бластомеров. Развивается бластодермический пузырек — стерробластула, или бластоциста. Стенку ее образуют мелкие бластомеры, выполняющие трофическую функцию — трофобласт. Внутри в виде комочка клеток, прилежащего к трофобласту, находятся более крупные и темные клетки — это зародышевый узелок, или эмбриобласт. Эмбриобласт является источником, из которого развивается зародыш и часть внезародышевых органов. Трофобласт — внезародышевая часть бластоцисты, выполняющая трофическую и защитную функции. Раннее разделение зародышевых и внезародышевых частей — одна из особенностей эмбриогенеза млекопитающих.

Дробление начинается в яйцеводе под прикрытием блестящей оболочки и оболочки оплодотворения и продолжается в матке. У свиньи дробление идет 3 дня, у овцы — 4, у коровы дробящаяся зигота движется по яйцеводу 4 дня и на стадии морулы, состоящей из 15—16 бластомеров, поступает в матку, где дробление продолжается еще 4 дня. За это время зародыш практически не увеличивается по сравнению с зиготой. К концу дробления — началу гаструляции растворяются яйцевые оболочки (у свиньи на 8-й, у овцы на 10- й, у коровы на 13-й день), трофобласт активно всасывает жидкость из полости матки и зародыш начинает бурно расти. Особенно значительно увеличивается трофобласт. Он у жвачных приобретает веретеновидную форму, у свиньи и лошади— овальный. В то время как трофобласт достигает 20 см длины, эмбриобласт имеет длину только 1 мм (Н. М. Решетникова и др.). Эмбриобласт распластывается под трофобластом в средней его части и становится двухслойным.

Гаструла образуется в основном деламинацией, а также иммиграцией (как у птиц). В результате образуется зародышевый диск, эктодерма которого примыкает к трофобласту, а энтодерма— к полости бластоцисты. Над зародышевым диском трофобласт рассасывается и эктодерма с ним смыкается по периферии диска. По средней линии зародышевого диска в результате морфогенетических движений клеточного материала образуются первичная по-

лоска с бороздкой и первичный узелок с ямкой. Подворачивание клеток и дифференцировка мезодермы и осевых органов протекают так же, как и у птиц. В области первичной ямки подворачивается и движется вперед матери-

ал прехордальной пластинки и хорды.

Мезодермальный материал подворачивается в области первичной бороздки и движется вперед и в сторону между экто- и энтодермой у свиньи с 9-го дня, у овцы — с 13-го, у коровы — с 15-го дня. Наряду с этим из зародышевых листков выселяются клетки, дающие начало мезенхиме — эмбриональной соединительной ткани. Дифференцировка зародышевых листков начинается с головного конца. На 14-й день у свиньи, на 15-й у овцы, на 19-й у коровы наблюдается дифференцировка нервной пластинки из клеток дорсальной эктодермы в области головного отростка. Через 3—4 суток нервная пластинка превращается в нервную трубку, а в головном конце закладываются мозговые пузыри, органы обоняния, зрения и слуха. Мезодерма диффе-

ренцируется на сомиты, сегментные ножки и спланхнотом. Энтодерма

дифференцируется на кишечную и желточную. В это время зародыш нахо-

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

дится в одном из рогов матки. На его трофобласте образуются первичные ворсинки, которыми он внедряется в слизистую оболочку матки и всасывает секрет маточных желез — маточное молоко. Такое питание характерно для млекопитающих до формирования плаценты. Вместе с дифференцировкой зародышевых листков происходит развитие и провизорных (временных) зародышевых органов: желточного мешка, амниона, аллантоиса, хориона и плаценты.

При этом формируются туловищная и амниотическая складки. Энтодерма и висцеральный листок спланхнотома мезодермы обрастают полость бластоцисты и образуют желточный мешок, заполненный белковой жидкостью. Эктодерма и париетальный листок спланхнотома мезодермы прикрывают зародыш сверху и превращаются в амнион и хорион. От заднего отдела кишки отрастает аллантоис, стенка которого состоит из энтодермы и висцерального листка спланхнотома мезодермы. Он врастает во-внезародышевый целом между амнионом и хорионом.

Желточный мешок не играет сколько-нибудь значительной роли в питании зародышей жвачных и свиней. У лошади на короткое время образуется желточная плацента, когда желточный мешок дорастает до хориона. Как ни коротко существование желточного мешка (13—30 суток у овцы, 16—35 у коровы, 11—23 суток у свиньи, до конца третьего месяца у лошади), он выполняет в это время чрезвычайно важные функции: в нем формируются сосудистые сети, он осуществляет кроветворение, питание, дыхание, является местом образования первичных половых клеток, вырабатывает гормональные вещества. В конце зародышевого периода желточный мешок совершенно редуцируется. Перечисленные функции переходят к другим органам.

Амнион — водная оболочка, окружающая эмбрион на протяжении почти всего внутриутробного развития, так как она образуется в начале зародышевого периода на стадии зародышевого диска (у овцы на 15-й, у коровы на 19-й, у свиньи на 13-й день), а прекращает существование в процессе родов. Амнион выполняет защитную функцию, вырабатывая околоплодные воды, являющиеся средой, в которой развивается зародыш и плод.

Аллантоис появляется у овцы на 16-е, у коров — на 20-е, у свиней — на 15-е сутки развития. У жвачных он имеет более узкую центральную часть и два сильно развитых рога, у свиньи и лошади напоминает сплюснутый шар вокруг задней части тела. В аллантоисе скапливаются жидкие продукты обмена, некоторые биологически активные вещества и другие метаболиты. Он быстро растет, занимая пространство между амнионом и хорионом. Их мезодермальные слои при этом сливаются, образуются аллантоамнион и аллантохорион. В них развиваются сосудистые сети. Особенно мощные сосудистые поля образуются в аллантоисе со стороны хориона. Они врастают в первичные ворсинки трофобласта, отчего те становятся крупными, ветвистыми. При этом усложняется строение стенки аллантохориона — образуется за-

родышевая (дочерняя, плодная) часть плаценты.

Хорион (кожа)—наружная оболочка, существующая практически на всем протяжении внутриутробного развития плацентарных млекопитающих.

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

Выполняет защитную и трофическую функции. Еще в бластоцисте эту роль выполнял трофобласт. После разрушения яйцовых оболочек на трофобласте формируются первичные ворсинки, с помощью которых устанавливается связь с железами слизистой оболочки матки — происходит внедрение зародыша и осуществляется его внесосудистое питание. Ко времени смыкания амниотической складки внезародышевая мезодерма обрастает изнутри трофобласт и внедряется в его ворсинки— образуется хорион. С этого времени питание осуществляется с помощью сосудистой сети хориона. В дальнейшем хорион срастается с аллантоисом (аллантохорион), а у рогатого скота, кроме того, на некотором расстоянии и с амнионом (амниохорион) и входит в состав плаценты в качестве ее зародышевой части. При этом ворсинки еще более разрастаются, стенка аллантохориона усложняется и начинает выполнять функции, типичные для плаценты.

Плацента возникает на базе вышеописанных провизорных органов в конце зародышевого периода и существует до конца беременности, обеспечивая ее нормальное течение. Это специфический внезародышевый орган, присущий только плацентарным млекопитающим и имеющий для них огромное значение. Она выполняет разнообразные функции: трофическую, экскреторную (для эмбриона), механический и иммунобиологической защиты, является эндокринным органом (вырабатывает хориальный гонадотропин, прогестерон, заменяет функцию желтого тела, соматомаммотропин стимулирует рост молочных желез и Др.).

Плацента состоит из двух частей: зародышевой (плодной) и материнской (маточной). Зародышевая часть образована аллантохорионом, а у жвачных и амниохорионом. Материнская часть образована слизистой оболочкой стенки матки, где происходят специфические преобразования.

У разных семейств животных плаценты различаются по степени развития и характеру расположения ворсинок на хорионе, а также по глубине их проникновения в ткани слизистой оболочки матки. По характеру расположения ворсинок различают плаценты: диффузную, котиледонную, кольцевидную, дискоидальную. У диффузной, или рассеянной, плаценты ворсинки равномерно размещены по всему хориону в виде коротких небольших кустиков. Такая плацента характерна для кобылы, ослицы, верблюдицы, свиньи. У

котиледонной, или множественной, плаценты ворсинки крупные, сильно-

ветвистые, собраны в крупные впячивания, названные котиледонами. Они вступают в тесную связь с выпячиваниями стенки матки — карункулами. Такого типа плацента у жвачных. У кольцевидной, или зонарной, плаценты ворсинки располагаются в виде пояса, идущего вокруг аллантохориона. Такая плацента у хищных. У человека, приматов и грызунов плацента дискоидальная. Ворсинки на ней занимают площадь в форме диска.

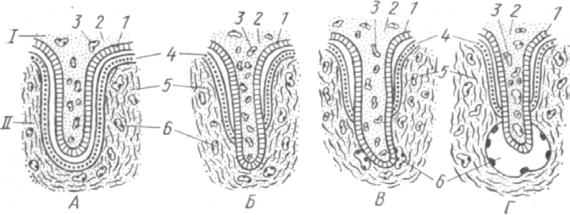

По характеру связи зародышевой и маточной частей различают эпителиохориальную, десмохориальную, эндотелиохори-альную и гемохориальную плаценты (рис. 21). В эпителиохори-альной плаценте эпителий хориона контактирует с эпителием слизистой оболочки матки, не разрушая его. Ворсинки хориона проникают в полости маточных желез и всасывают секрети-

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

руемое железами маточное молоко. При родах ворсинки хориона отъединяются от эпителия матки без ее разрушения. Такая плацента у лошади, ослицы, свиньи. В десмохориальной плаценте ворсинки хориона внедряются в собственную пластинку слизистой оболочки матки, разрушая ее эпителий. Такая плацента характерна для жвачных. С развитием плаценты происходит разрастание капилляров в участках слизистой, примыкающих к котиледонам: усиливается гемотрофное питание плода. При родах слизистая матки в области карункулов оказывается лишенной эпителия, который быстро регенерирует (восстанавливается).

Рис. 21. Типы гистологического строения плацент:

А — эпителиохориальная; Б — десмохориальная; В — эндотелиохориальная; Г — гемохориальная; I — зародышевая часть; II — материнская часть; 1 — эпителий; 2 — соединительная ткань и 3 — эндотелий кровеносного сосуда ворсинки хориона; 4 — эпителий; 5 — соединительная ткань и 6 — кровеносные сосуды и лакуны слизистой оболочки матки.

В эндотелиохориальной плаценте, присущей хищным, происходит деструкция не только эпителия, но и соединительной ткани слизистой оболочки матки. В результате эпителий ворсинок контактирует с эндотелием капилляров матки. Этот способ плацентации обеспечивает более совершенное питание и снабжение кислородом эмбриона по сравнению с двумя вышеописанными. Гемохориальная плацента образуется у некоторых насекомоядных, рукокрылых, грызунов, обезьян и человека. В этом случае при плацентации происходит разрешение всех слоев слизистой оболочки и ворсинки хориона окунаются в кровь капилляров матки. Обеспечивается наиболее тесная связь организма матери с плодом. При этом во время родов отмечают обильное кровотечение, однако оно быстро прекращается в результате процессов регенерации.

При всех типах плацент сохраняется барьер между кровью плода и матери. Их сосудистые русла не сливаются, но всегда остаются разделенными гематоплацентарным барьером, что имеет большое значение для защиты плода от неблагоприятных условий, в которые попадает мать. Микробы, токсины, антитела, находящиеся в крови матери, до определенных пределов не могут проникнуть через этот барьер.

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

Этапы внутриутробного развития млекопитающих. Зародышевый период начинается дроблением и завершается плацентацией, гистогенезом и началом органогенеза. У свиньи он длится 23, у овцы — 25—30, у коровы — 35 дней, у лошади — до конца третьего месяца развития. В предплодный период, который продолжается у свиньи с 23-го до 38-го дня, у овцы с 30-го до 45-го, у коровы с 35-го до 60-го дня, у кобылы до начала четвертого месяца внутриутробного развития происходит активный органогенез, полное развитие плаценты (у жвачных количество котиледонов увеличивается до 100), масса эмбриона возрастает в 20 раз.

В плодный период, который длится с 39-го до 114-го дня у свиньи, с 46го до 150-го — у овцы, с 61-го до 285-го у коровы, с 98-го до 295-го дня у кобылы, наблюдается совершенствование структуры и становление функции органов, активный рост плода (к концу предплодного периода теленок весит 13 г, к концу плодного— 16—60 кг). Материал о развитии органов (органогенез) дан при описании соответствующих систем.

Влияние различных факторов на эмбриогенез. В течение эмбрио-

нального развития животных существуют критические периоды, когда эмбрион наиболее чувствителен к внешним и внутренним воздействиям. Это ранний зародышевый период (формирование бластоцисты и внедрение ее в стенку матки), поздний зародышевый период — начало плацентации, вторая половина плодного периода. Большое значение для развития плода имеет величина плаценты. При быстром ее развитии и больших размерах получаются более крупные новорожденные, а при ее меньших размерах у копытных наблюдаются признаки недоношенности. Способность к вынашиванию плода во многом зависит от гормонального фона в организме матери. При нарушении функции яичников, гипофиза, щитовидной и поджелудочной желез, а также гормональной функции плаценты происходят самопроизвольные аборты, внутриутробная гибель плода или его отставание в развитии. Причиной подобных явлений может быть и иммунологическая несовместимость матери и плода, когда в организме овцы или коровы возникает повышенная чувствительность к белкам сыворотки крови плода.

На развитие плода влияет уровень кормления и характер рациона матери. Благотворно сказывается усиленное питание матерей, добавки с учетом растущего плода, микроэлементов и витаминов.

Изучение закономерностей гаметогенеза, оплодотворения, эмбрионального развития особи крайне необходимо для практики сельскохозяйственного производства. Найдены способы длительного сохранения жизнеспособности спермиев, что дало возможность широко применять искусственное осеменение и тем самым в какой-то мере регулировать состояние генофонда. Созданы банки генов ценных пород и редких видов животных. Отрабатываются и внедряются в практику методы пересадки яйцеклеток с их оплодотворением в пробирке, пересадки эмбрионов, что дает возможность увеличить во много раз потомство от ценных в хозяйственном отношении коров.

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

Вопросы для самоконтроля. 1. Каковы особенности развития хордовых с олиго- и полилецитальными яйцами? 2. Что представляют собой внезародышевые части (провизорные органы) эмбриона млекопитающих? 3. Дифференцировка зародышевых листков и источники развития различных систем органов. 4. Что такое плацента, какие типы плацент вы знаете?

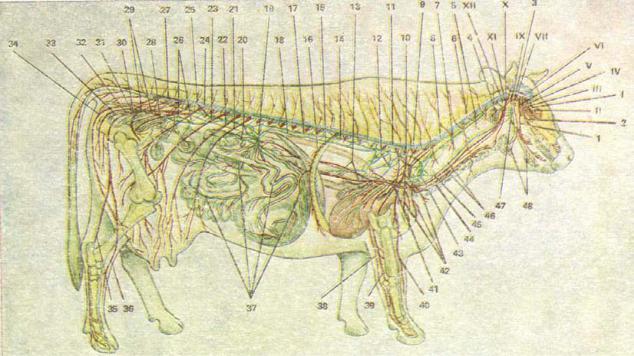

Табл. VI. Сосудистая система крупного рогатого скота:

(принятые сокращения: а —артерия, в —вена; л. у. — лимфоузел); 1 — внутренняя челюстная а.; 2— околоушный л. у.; 3 — заглоточный л. у.; 4— наружная сонная а.; 5 — парная яремная в.; 6 — позвоночная а.; 7— глубокая шейная а.; 8 — дорсальная лопаточная (поперечная шейная) а.; 9— реберношейный ствол; 10 — передняя межреберная; 11— краниальная полая в.; 12 — плечеголовная а.; 13 — плечеголовной ствол; 14 — левая непарная в.; 15 — дуга аорты; 16 — пищеводно-бронхиальный ствол; 17 — легочные вв.; 18 — легочная а.; 19 — грудной лимфатический проток; 20 — каудальная полая в.; 21 — грудная аорта; 22 — печеночные вв.; 23 — межреберные а. (дорсальные ветви); 24 — брюшная аорта; 25 — чревная а.; 26 — краниальная брыжеечная а.; 27 — поясничная цистерна; 23 — поясничные аа. (дорсальные ветви); 29 — почечная а.; 30 — яичниковая а.; 31 — каудальная брыжеечная а.; 32 — наружная подвздошная; 33 — средняя крестцовая; 34 — внутренняя подвздошная аа.; 35 — глубокая бедренная а.; 36 — хвостовая а.; 37 — поверхностный паховый л. у.; 38 — надчревно-срамной ствол; 39 — бедренная а.: 40— выменная а.; 41 —каудальная надчревная а.; 42 — подколенный л. у.; 43 — краниальная а. вымени; 44 — а. цистерны; 45 — подкожная брюшная в.; 46 — воротная в.; 47 — молочный колодец; 48 — внутренняя грудная в.; 49 — внутренняя грудная а.; 50 — левая подключичная а.; 51 — подмышечный л. у.; 52 — подкожная в.; 53 — подмышечная а. и в.; 54 — правый лимфатический ствол; 55 — поверхностный шейный л. у.; 56 — правая общая сонная а.; 57 — наружная челюстная а.; 58 — подчелюстной л. у.; 59 — лицевая а.

Табл. VII. Нервная система крупного рогатого скота:

I— обонятельный и II—зрительный нн.; III — глазодвигательный н. вместе с парасимпатическими волокнами; IV — блоковый. V — тройничный и VI — отводящий нн.; VII — лицевой и IX — языкоглоточный нн. вместе с парасимпатическими волокнами; X — блуждающий, XI — добавочный, XII — подъязычный, нн.; 1 — нижнечелюстной и 2 — верхнечелюстной нн.; 3 — ядра среднего и продолговатого мозга; 4 — второй (аборальный) слюноотделительный путь; 5 — спинномозговой ганглий; б —дорсальная и 7 — вентральная ветви спинномозгового н.; 8 — спинной мозг; 9 — шейное утолщение спинного мозга; 10 — плечевое сплетение; 11 — центры симпатической нервной системы; 12 — сердечное сплетение; 13 — пищеводные стволы блуждающего н.; 14 — симпатический позвоночный ганглий; 15 — серая соединительная ветвь; 16 — межреберный н.; 17 — пограничный симпатический ствол; 18 — большой внутренностный нерв; 19 — полулунный ганглий; 20 — малые внутренностные ни.; 21 — подвздошно-подчревный. 22 — подвздош- но-паховый и 23 — наружный семенной нн.; 24 — поясничное утолщение спинного мозга; 25 — пояснично-кожный н.; 26 — каудальный брыжеечный ганглий; 27 — крестцовый центр парасимпатической системы; 28 — бедренный н.; 29 — подчревное сплетение; 30

—краниальный и 31 — каудальный ягодичные нн.: 32 — седалищный; 33 — каудальный кожный бедра; 34 — срамной; 35 — большеберцовый и 36 — малоберцовый нн.; 37 — солнечное сплетение; 38 — локтевой; 39 — срединный; 40 — лучевой; 41 — подмышечный и 42 — краниальные грудные нн.; 43— звездчатый ганглий; 44 — возвратный н.: 45 — средний шейный ганглий; 46 — н. вагосимпатикус; 47 — краниальный шейный ганглий; 48

—оральный слюноотделительный путь.

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

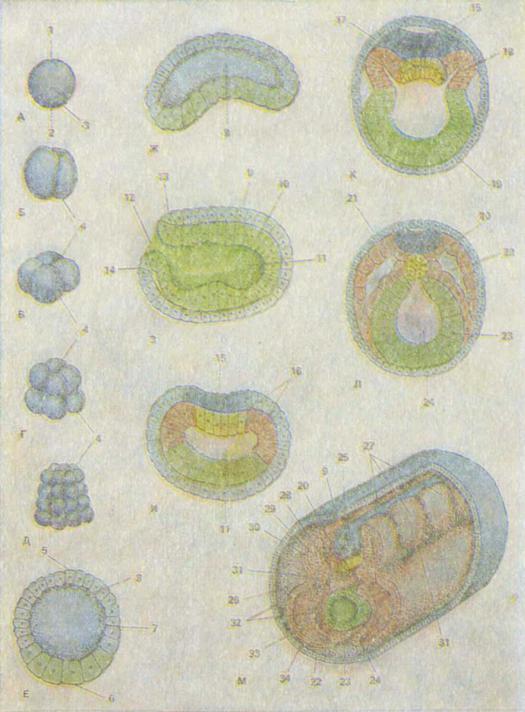

ТАБЛ. I. РАЗВИТИЕ ЛАНЦЕТНИКА: А — ЗИГОТА; Б, В, Г. Д. - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ СТАДИИ ДРОВЛЕННЯ; Е - ЦЕЛОБЛАСТУЛА. Ж - РАННЯЯ ГАСТРУЛА; 3. И, К-ПОЗДНЯЯ ГАСТРУЛА; Л - МОРУЛА. М - ОБРАЗОВАНИЕ ОСЕВЫХ ОРГАНОВ; 1 - АНИМАЛЬНЫЙ И 2- ВЕГЕТАТИВНЫЙ ПЛЮСА; 3 СКОПЛЕНИЕ ЖЕЛТКА; ;4 - БЛАСТОМЕР; 5 - КРЫША И 6-ДНО БЛАСТУЛЫ; 7 - БЛАСТОДЕРМА; 8 - БЛАСТОЦЕЛЬ, 9 - ЭКТОДЕРМА; 10 - ЭНТОДЕРМА; 11 - ГАСТРОЦЕЛЬ; 12 - БЛАСТОПОР; 13 - ДОРСАЛЬНАЯ И 14 - ВЕНТРАЛЬНАЯ ГУБЫ БЛАСТОЛОРА; 15 - НЕРВНАЯ ПЛАСТИНКА; 16 - ХОРДОМЕЗОДЕРМАЛЬНЫЙ ЗАЧАТОК; 17 — ЗАЧАТОК ХОРДЫ; 18 – ЗАЧАТОК МЕЗОДЕРМЫ; 19 - КИШЕЧНАЯ ЭНТОДЕРМА; 20 - ХОРДА; 21 - МЕЗОДЕРМА; 22 - ЦЕЛОМ; 23 - КИШКА; 24 - ВТОРИЧНАЯ КИШЕЧНАЯ ПОЛОСТЬ; 25-НЕРВНАЯ ТРУБКА; 26 МЕЗЕНХИМА; 27СОМИТЫ; 28 - СКЛЕРОТОМ; 29 -МИОТОМ; 30-ДЕРМАТОМ; 31 - СЕГМЕНТНЫЕ НОЖКИ; 32 - СПЛАНХНОТОМ; 33 - ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ И 34 — ПАРИЕТАЛЬНЫЙ ЛИСТКИ СПЛАНХНОТОМА МЕЗОДЕРМЫ.

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

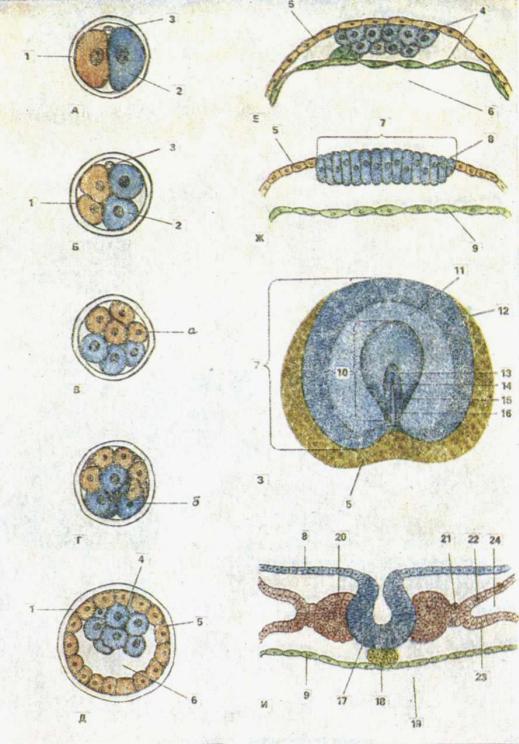

ТАБЛ. III. РАЗВИТИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ: А, Б, В - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ СТАДИИ ДРОБЛЕНИЯ; Г

-МОРУЛА; Д - СТЕРРОБЛАСТУЛА (БЛАСТОЦИСТА), Е, Ж - ГАСТРУЛЯЦИЯ; (ЗАРОДЫШ СВИНЬИ); З

-ЗАРОДЫШЕВЫЙ ДИСК (ЛОШАДЬ); И - ОБРАЗОВАНИЕ ОСЕВЫХ ОРГАНОВ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКА МЕЗОДЕРМЫ; К - ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК; Л. М. - ПЛОДНЫЕ ОБОЛОЧКИ ТЕЛЕНКА, ЖЕРЕБЕНКА; 1 - БЛЕСТЯЩАЯ ОБОЛОЧКА; 2-БЛАСТОМЕРЫ (А – СВЕТЛЫЕ, МЕЛКИЕ, Б - ТЕМНЫЕ, КРУПНЫЕ; 3-РЕДУКЦИОННОЕ ТЕЛЬЦЕ; 4 - ЭМБРИОБЛАСТ; 5 - ТРОФОБЛАСТ; 6 - БЛАСТОЦЕЛЬ. 7-ЗАРОДЫШЕВЫЙ ДИСК; 8 - ЭКТОДЕРМА: 9 - ЭНТОДЕРМА; 10 - ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЩИТОК; 11-СВЕТЛОЕ ПОЛЕ;

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

12-ТЕМНОЕ ПОЛЕ; 13-ПЕРВИЧНЫЙ УЗЕЛОК; 14-ПЕРВИЧНАЯ ЯМКА; 15 - ПЕРВИЧНАЯ ПОЛОСКА; 16 - ПЕРВИЧНАЯ БОРОЗДКА; 17-НЕРВНАЯ ТРУБКА; 18 - ХОРДА: 19 - КИШКА; 20 -СОМИТ; 21 - СЕГМЕНТНАЯ НОЖКА; 22 - ПАРИЕТАЛЬНЫЙ И 23 - ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ ЛИСТКИ СПЛАНХНОТОМА; 24 - ЦЕЛОМ; 25 - ЗАРОДЫШ; 24 - АМНИОН; 77 - ХОРИОН; 28 - АМНИОТИЧЕСКАЯ СКЛАДКА; 29 - ТУЛОВИЩНАЯ СКЛАДКА; 30 - АЛЛАНТОИС; 31 - ЖЕЛТОЧНЫЙ МЕШОК; 32 - ЖЕЛТОЧНЫЙ ПРОТОК; 33 - ПУПОЧНЫЙ КАНАТИК: 34 - АЛЛАНТОАМНИОН: 35 - АЛЛАНТОХОРИОН; 36 - АМНИОХОРИОН; 37КОТИЛЕДОН

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

ТАБЛИЦА III. РАЗВИТИЕ ПТИЦ

А, Б - ДРОБЛЕНИЕ; 3 - ДИСКОБЛАСТУЛА; Г. Д – ГАСТРУЛА; Е — ОБРАЗОВАНИЕ ТУЛОВИЩНОЙ СКЛАДКИ; Ж - ОБРАЗОВАНИЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК; З – ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПЛОДА С ПРОВИЗОНЫМИ ОРГАНАМИ; 1 ЗАРОДЫШЕВЫЙ ДИСК; 2 – ЖЕЛТОК; 3- БЛАСТОДЕРМА; 4 - ПЕРИБЛАСТ; 5 -БЛАСТОЦЕЛЬ; 6 -ЭКТОДЕРМА: 7 - ЭНТОДЕРМА; 8 - МЕЗОДЕРМА; 9 - ГЕНЗЕНОВСКИЙ УЗЕЛОК; 10-ПЕРВИЧНАЯ ПОЛОСКА: 11-ПЕРВИЧНАЯ БОРОЗДКА 12 - ПАРИЕТАЛЬНЫЙ И 13 - ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ ЛИСТКИ СПЛАНХНОТОМА; 14 - ЦЕЛОМ; 15 - НЕРВНАЯ ТРУБКА; 16 - ХОРДА; 17 - ТУЛОВИЩНАЯ И 18 – ЛМНИОТИЧЕСКАЯ СКЛАДКИ; I9 - КИШЕЧНАЯ ЭНТОДЕРМА; 20-ЖЕЛТОЧНАЯ ЭНТОДЕРМА; 21-КИШКА; 22 —СЕРОЗНАЯ ОБОЛОЧКА; 23 - АМНИОН; 24 - ПУПОЧНЫЙ КАНАТИК; 25 - АЛЛАНТОИС: 26 -СЕРОЗОАМНИОТИЧЕЕСКИЙ КАНАЛ; 27 - СЕРОЗОАЛЛАНТОИС; 28 - ТЕЛО ЗАРОДЫША; 29-ЖЕЛТОЧНЫЙ МЕШОК; :30 - БЕЛОК

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

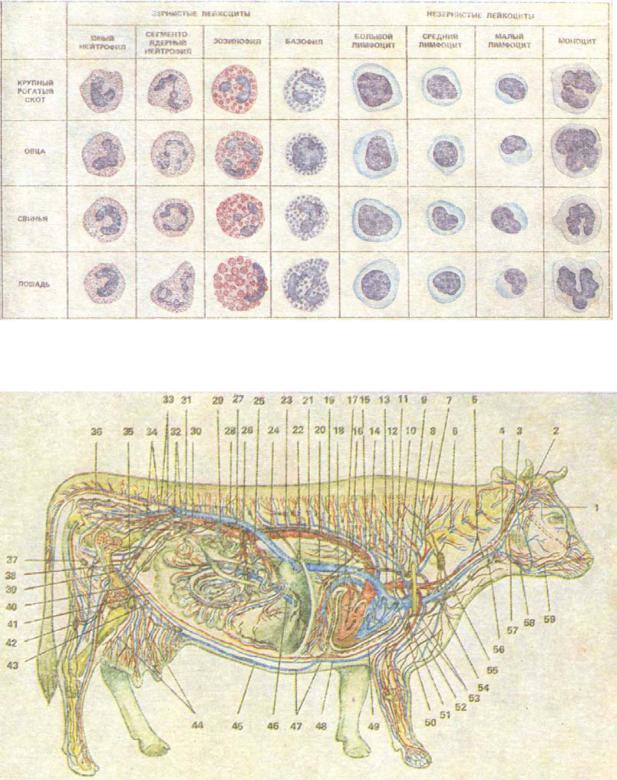

ТАБЛИЦАIV. СРАВНИТЕЛЬНАЯТАБЛИЦАКЛЕТОККРОВИУНЕКОТОРЫХДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ТАБЛ. VI. СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

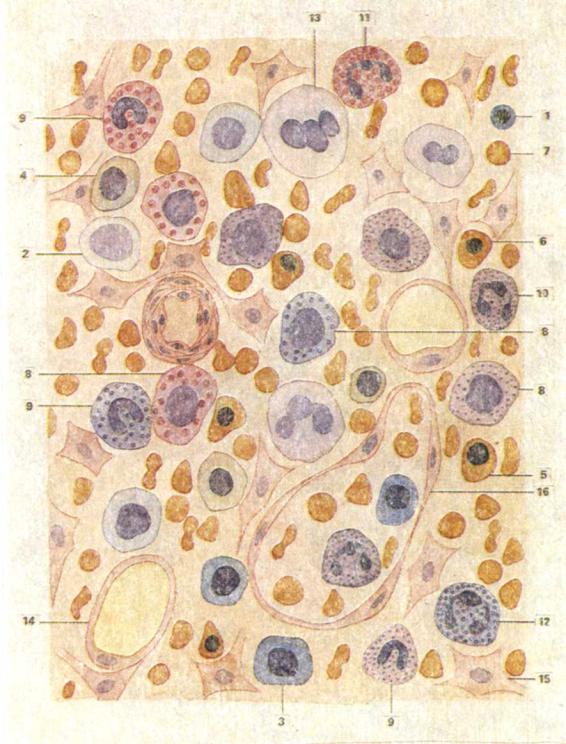

ТАБЛ. V. КРАСНЫЙ КОСТНЫЙ МОЗГ:

1 - ЛИМФОЦИТОПОДОБНАЯ СТВОЛОВАЯ КЛЕТКА; 2 - ГЕМОЦИТОБЛАСТ; 3 - БАЗОФИЛЬНЫЙ. 4 - ПОЛИХРОМАТОФИЛЬНЫЙ И 5 – ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ ЭРИТРОБЛАСТЫ, 6 - НОРМОБЛАСТ; 7 - ЭРИТРОЦИТ; 8-МЕТАМИЕЛОЦИТ; 9-МИЕЛОЦИТ; 10 - СЕГМЕНТОЯДЕРНЫЕ НЕЙТРФИЛЫ; 11 - ЭОЗИНОФИЛ И 12-БАЗОФИЛ; 13 - МЕГАКАРИОЦИТ; 14 - ЖИРОВАЯ КЛЕТКА; 15 - РЕТИКУЛЯРНАЯ КЛЕТКА; 16-СИНУСОИДНЫЙ КАПИЛЛЯР.

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

ТАБЛ. VII. НЕРВНАЯ СИСТЕМА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Раздел третий. ОБЩАЯ ГИСТОЛОГИЯ - УЧЕНИЕ О ТКАНЯХ

Эволюционное развитие организмов шло путем дивергенции— расхождения признаков, в результате чего в настоящее время существует огромное разнообразие видов. Параллельно этому шло и развитие тканей. Теорию дивергенции в развитии тканей обосновал и развивал Н. Г. Хлопин. Однако в эволюции наблюдается поразительное сходство тканей, выполняющих сходные функции у неродственных животных форм, далеко отстоящих друг от друга. Это дало основание А. А. Заварзину обосновать теорию параллельных рядов в развитии тканей. Изучая развитие зародыша, можно видеть, как постепенно происходит усложнение его строения, как сравнительно однородный клеточный материал в результате клеточных перемещений, репрессии и дерепрессии генов, изменений во внутриклеточном обмене веществ, детерминации и дифференцировки превращается в разнородные зачатки, из которых формируются ткани и органы. Процесс образования тканей называется гистогенезом (histos—1 ткань, genesis — происхождение). В процессе его клетки размножаются, растут, приобретают специализацию. Ткани развиваются не изолированно, а во взаимозависимости друг от друга. Сформировавшиеся ткани не являются стабильными — они подвергаются постоянным изменениям на протяжении жизни особи в связи с меняющимися условиями внутренней и внешней среды.

Ткань — это исторически (филогенетически) сложившаяся система гистологических элементов (клеток и межклеточного вещества), объединенных на основе сходства морфологических признаков, выполняемых функций и источников развития.

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

Ткани обладают множеством признаков, по которым их можно отличить одну от другой. Это могут быть особенности структуры, функции, происхождения, характера обновления, дифференцировки, пластичности и т. д. Существуют различные классификации тканей, но наиболее распространенной считается классификация, в основу которой положены морфофункциональные признаки, как дающие наиболее общую и существенную характеристику тканей. Подавляющему большинству организмов присущи такие функции, как барьерная, обеспечение гомеостаза (постоянства внутренней среды), двигательная, интегративная (восприятие, передача и анализ раздражений). В соответствии с этим различают четыре типа тканей: покровные (эпителиальные), внутренней среды (опорно-трофические или соединительные), мышечные и нервная.

Глава 7. ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ (ЭПИТЕЛИИ). СЕКРЕЦИЯ. СТРОЕНИЕ ЖЕЛЕЗ

Эпителии — сборная группа тканей, широко распространенная в организме. Они имеют разное происхождение (развиваются из эктодермы, энтодермы, мезодермы) и выполняют разнообразные функции (защитную, трофическую, секреторную, выделительную и др.). Филогенетически эпителии

— один из наиболее древних типов тканей, первичной функцией которого является пограничная — отграничение организма от окружающей среды.

В эволюции в связи с усложнением строения организмов дивергентное развитие эпителиев привело к их многообразию, но, несмотря на это, все эпителиальные ткани сохранили ряд общих морфофункциональных свойств, по которым их и объединяют в единый тканевый тип.

1.Все виды эпителиальных тканей состоят только из клеток— эпителиоцитов. Между клетками имеются очень тонкие (шириной 10—50 нм) межмембранные щели, в которых, однако, нет межклеточного вещества. В них располагается гликокаликс (надмембранный комплекс), сюда поступают вещества, проникающие в клетки и выделяемые ими.

2.Клетки всех эпителиев расположены плотно друг к другу, образуя пласты. Эпителиальные ткани могут функционировать только в виде пластов. Клетки в пласте соединены между собой различного вида контактами, которые упрочивают связь между ними (контакты по типу замка, десмосомы), облегчают межклеточный обмен (щелевые контакты), отграничивают внутреннюю среду организма от внешней (плотные контакты и зоны слипания).

3.Эпителии подстилаются базальной мембраной (пластинкой), отделяющей их от подлежащей соединительной ткани. Ба-зальная мембрана (пла- стинка)—это слой межклеточного вещества толщиной 100 нм— 1 мкм, образованный деятельностью как эпителия, так и соединительной ткани. Электронная микроскопия показала ее сложную структуру, а гистохимия выявила белково-углеводную природу. Базальная мембрана препятствует врастанию эпителия, так как кровеносные сосуды не заходят внутрь эпителиального

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

пласта и питательные вещества проникают диффузно через подлежащую соединительную ткань и базальную мембрану.

4.Эпителии обладают морфофункциональной полярностью, направление которой совпадает с током веществ в клетке. Она выражается в изменении структуры и свойств эпителиоцитов, лежащих в разных слоях пласта, а также в том, что апикальная и базальная части клеток отличаются друг от друга в структурном и функциональном отношении. У нормально функционирующего эпителиоцита ядро обычно сдвинуто к базальному полюсу, под ним располагается цитоплазматическая сеть, над ним—пластинчатый комплекс. На апикальном полюсе у многих видов эпителиев имеются микроворсинки, реснички, на базальном полюсе — вдавления плазмолеммы. Морфологической полярности соответствует функциональная полярность: в разных участках клетки совершаются различные процессы, например, всасывание, движение ресничек, экструзия связаны с апикальным полюсом, синтез веществ— у базального полюса. У разных видов эпителиальных тканей полярность выражена в неодинаковой степени.

5.У эпителиев хорошо выражена способность к регенерации, в их составе имеются стволовые, камбиальные и дифференцированные клетки.

Классификация эпителиев. Существует несколько классификаций эпителиальных тканей, в основу которых положен тот или иной их признак. По фило-онтогенетической классификации (предложена Н. Г. Хлопиным и развита В. П. Михайловым и Е. А. Шубниковой) эпителии делятся в зависимости от их происхождения из определенной эмбриональной закладки. Функциональная классификация делит эпителии на ткани в зависимости от выполняемой функции. Эта классификация дает достаточно полную характеристику эпителиев, но получается слишком дробной. В ней выделяются эпителии покровный, всасывающий, выделительный, секреторный, сенсорный, реснитчатый и др., каждый из которых, в свою очередь, можно разделить на ряд эпителиев.

Морфологическая классификация делит эпителии на отдельные ткани в зависимости от формы эпителиоцитов и количества их слоев в пласте. Различают однослойные и многослойные эпителии (рис. 22). Однослойные эпителии образуют пласт толщиной в одну клетку. Если все клетки в пласте эпителия одинаковой высоты, говорят об однослойном однорядном эпителии. В зависимости от высоты эпителиоцитов однорядный эпителий бывает плоский, кубический и цилиндрический (призматический, столбчатый). Если клетки в пласте однослойного эпителия разной высоты, говорят о многорядном эпителии. Все без исключения эпителиоциты любого однослойного эпителия расположены на базальной мембране.

Многослойные эпителии образованы несколькими слоями клеток, лежащими друг на друге, так что с базальной мембраной контактирует лишь самый глубокий, базальный слой эпителиоцитов. В нем, как правило, залегают стволовые и камбиальные клетки. В процессе дифференцировки клетки перемещаются в наружную сторону. В зависимости от формы клеток наруж-

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

ного (поверхностного) слоя различают многослойный плоский, цилиндрический и переходный эпителии.

Наиболее полную характеристику дает морфофункциональная классификация эпителиев, так как она учитывает их структурные и функциональные особенности. В рамках этой классификации эпителии делят на покровный и выстилающий, а также эпителий паренхиматозных органов, в том числе железистый.

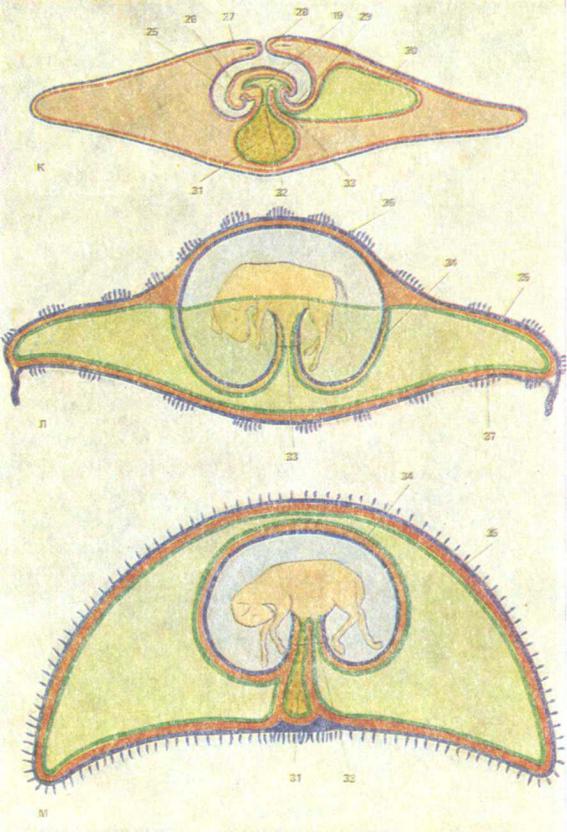

Рис. 22. Виды эпителиев:

I — однослойные эпителии (А— плоский, Б — кубический, В — призматический, Г — многорядный мерцательный); II — многослойные эпителии (Д

—плоский неороговевающий, Е — плоский ороговевающий, Ж —переходный в свободном органе); 1 — базальная мембрана; 2 — соединительная ткань; 3

—бокаловидная клетка; 4 — реснитчатая клетка; 5 — вставочные клетки; 6 — базальный слой; 7 — шиповатый слой; 8 — слой плоских клеток; 9 — зернистый слой; 10 — блестящий слой; 11 —роговой слой; 12 — промежуточный слой; 13 — покровный слой.

www.timacad.ru