- •Лекция 1

- •1. Управление технологическим процессом. Регулирование.

- •1.1 Понятия управления и регулирования технологическим процессом

- •1.2 Объект регулирования

- •Структура системы

- •1.3 Основные принципы регулирования

- •Регулирование по разомкнутому принципу

- •Регулирование по возмущению (компенсация возмущения)

- •Регулирование по отклонению (замкнутые системы)

- •Алгоритм управления

- •Классификация систем автоматического управления

- •Лекция 2 Основы автоматического управления в энергетике Математическое описание элементов и систем автоматического управления

- •Связь входа и выхода

- •Как строятся модели?

- •Порядок составления дифференциального уравнения динамического звена

- •Линеаризация уравнения, описывающего динамическое звено

- •Пример 2.1.

- •Стандартная форма записи дифференциальных уравнений. Передаточные функции систем регулирования

- •Передаточная функция

- •Лекция 3

- •Синусоидальная (гармоническая) функция времени

- •Динамическое звено сау

- •3 Передаточные функции сау 3.1 Передаточная функция динамического звена

- •3.3. Типовые динамические звенья и их характеристики 3.3.1. Элементарные звенья

- •Временные характеристики интегрирующих звеньев

- •Временные характеристики дифференцирующих звеньев

- •Лекция 4 Частотные характеристики сау Частотные характеристики динамического звена

- •Представление афчх на комплексной плоскости

- •Логарифмические частотные характеристики

- •Лачх, лфчх

- •Лекция 5 Колебательное звено

- •Частотные характеристики

- •Основные правила составления и преобразования структурных схем

- •Пример определения передаточной функции системы с перекрёстными связями

- •Лекция 6

- •Критерии устойчивости

- •Критерий устойчивости Гурвица

- •Уравнение пятого порядка

- •Критерий устойчивости Рауса

- •Критерий устойчивости Михайлова

- •Лекция 7

- •Критерий устойчивости Найквиста

- •Статические системы

- •Астатические системы

- •Переходные процессы в статических и астатических сар

- •Различие статических и астатических сар по отношению к задающим и возмущающим воздействиям

- •Лекция 8 Методы оценки качества управления

- •Прямые показатели качества переходных процессов системы автоматического управления

- •Прямые показатели качества переходных процессов сау по задающему воздействию

- •Корневые методы оценки качества управления

- •Лекция 9. Общее понятие устойчивости систем

- •Сравнительная оценка критериев устойчивости

- •Выделение областей устойчивости

- •Построение областей устойчивости в плоскости параметров системы автоматического управления. D–разбиение.

- •Понятие о d–разбиении

- •Лекция 10 Частотные оценки качества процесса регулирования

- •Связь между прямыми и частотными оценками качества

- •Желаемые лачх системы автоматического управления

- •Постановка задачи об устойчивости по а. М. Ляпунову

- •Лекция 11. Синтез линейных систем автоматического регулирования Общие сведения

- •Корректирующие устройства систем автоматического регулирования. Назначение корректирующих устройств.

- •Параллельные корректирующие устройства

- •Обратные связи

- •Жесткая обратная связь охватывает инерционное звено

- •Гибкие обратные связи и их влияние на динамические свойства системы

- •Последовательные корректирующие устройства

- •Введение в закон регулирования интеграла.

- •Лекция 12 Синтез линейных систем автоматического регулирования Общие сведения

- •Синтез методом логарифмических частотных характеристик. Лачх и лфч тдз и систем.

- •Синтез методом логарифмических частотных характеристик

- •Этапы синтеза:

- •Составление функциональной схемы сау из функционально необходимых элементов

- •Составление структурной схемы проектируемой сау

- •Математическое описание функциональных элементов схемы Математическое описание технологического объекта управления

- •Желаемые лачх системы автоматического управления

- •Выбор структуры и параметров последовательных корректирующих звеньев

- •Лекция 13 Синтез линейных систем автоматического регулироования Этапы синтеза:

- •Составление функциональной схемы сау из функционально-необходимых элементов

- •Составление структурной схемы проектируемой сау

- •Математическое описание функциональных элементов схемы

- •Математическое описание технологического объекта управления

- •Математическое описание функциональных элементов сау

- •Лекция 14 Типовые регуляторы

- •15.1 Пропорциональный (п-) регулятор.

- •15.2 Интегральный (и-) регулятор.

- •15.3 Пропорционально-интегральный (пи-) регулятор.

- •15. 4 Стандартные настройки

- •Разомкнутые системы автоматического управления с воздействием по возмущению

- •Комбинированные системы автоматического управления

- •Системы автоматического управления с несколькими управляемыми величинами

Лекция 12 Синтез линейных систем автоматического регулирования Общие сведения

Синтезом системы автоматического регулирования называется выбор структурной схемы и значений параметров ее отдельных звеньев, обеспечивающих заданную точность в установившемся режиме и характер переходного процесса, удовлетворяющий заданным показателям качества.

Существует несколько методов синтеза линейных систем автоматического регулирования. Если при синтезе требуется обеспечить ограниченное число показателей качества, то для выбора параметров можно воспользоваться методом распределения корней или методом распределения нулей и полюсов передаточной функции, методом интегральных оценок.

Синтез методом логарифмических частотных характеристик. Лачх и лфч тдз и систем.

Не следует переоценивать возможности расчётных методов синтеза систем автоматического регулирования. Вследствие сложности систем, отсутствия точных характеристик входящих в них элементов и регулируемого объекта можно получить только ориентировочные значения параметров корректирующих устройств. Окончательно значения этих параметров устанавливаются в процессе наладки и настройки систем в условиях работы.

При проектировании установки с применением нового, еще не изготовленного оборудования проектировщик не имеет в своем распоряжении характеристик объекта регулирования и других элементов. В этих случаях составляется только общая структурная схема системы автоматического регулирования. Затем в пуско-наладочный период экспериментально снимаются характеристики отдельных элементов и, если возможно, системы в целом, рассчитываются параметры корректирующих устройств и уточняются в процессе окончательной наладки.

Не следует, однако, и недооценивать расчетные методы синтеза систем, хотя они и представляются ограниченными. Следует твёрдо усвоить, что без расчётов экспериментальным путем получить систему автоматического регулирования с заданными показателями качества практически невозможно.

Все системы автоматического регулирования можно разделить на две группы:

быстродействующие, в которых постоянные времени элементов регулятора и объекта регулирования имеют один и тот же порядок (регуляторы скорости, частоты, напряжения, следящие системы);

медленнодействующие, в которых постоянные времени объекта могут иметь значения от нескольких минут до нескольких часов (различные технологические процессы).

В системах второй группы переходными процессами в регуляторах можно пренебречь. Уравнения системы, в связи с этим и соответственно все исследования упрощаются.

Далее рассмотрены вопросы синтеза корректирующих устройств применительно к системам первой группы, что является более сложным. Синтез корректирующих устройств в системах второй группы может выполняться теми же методами, но так как порядок уравнений оказывается невысоким, трудоемкость вычислений будет гораздо меньшей.

Синтез методом логарифмических частотных характеристик

Метод синтеза корректирующих устройств с помощью логарифмических частотных характеристик предложен В. В. Солодовниковым.

Выбор корректирующих устройств согласно этому методу осуществляется в следующем порядке. Строят логарифмические амплитудную и фазовую частотные характеристики разомкнутой нескорректированной системы.

На том же графике строят желаемую логарифмическую амплитудную частотную характеристику, соответствующую системе, отвечающей заданным техническим требованиям, которые могут быть различными, но в общем могут содержать следующие показатели:

порядок астатизма системы (количество интегрирующих звеньев, входящих в систему);

максимальную величину перерегулирования, 𝛿% вызываемого ступенчатым воздействием;

максимальное время переходного процесса t0, вызываемого ступенчатым воздействием;

максимальное ускорение 𝑎𝑚𝑎𝑥, с которым изменяется регулируемая величина при ступенчатом воздействии, и ряд других показателей.

В конкретных случаях интерес может представлять только часть перечисленных показателей.

Чтобы иметь возможность построить желаемую амплитудную частотную характеристику вместо реальной вещественной частотной характеристики, В. В. Солодовников предложил пользоваться приближенной типовой вещественной частотной характеристикой, которая изменением своих параметров может быть сделана достаточно близкой к реальной характеристике.

Типовая вещественная частотная характеристика приведена на рис. 12.1. Она определяется следующими параметрами:

Соответствующие обозначения ω ясны из рис. 12.1.

Рис. 12.1. Типовая вещественная частотная характеристика

Динамические свойства системы рассматриваются при подаче на вход единичного ступенчатого воздействия.

При построении желаемой амплитудной частотной характеристики ее можно разбить на три характерных участка.

Участок низких частот, лежащий в пределах частот от нуля до первой сопрягающей частоты. Для статических систем наклон низкочастотной части логарифмической амплитудной частотной характеристики должен составлять 0 дб/сек, для астатических — 20ν дб/дек (ν — число интегрирующих звеньев в системе, или порядок астатизма системы).

В обоих случаях ордината низкочастотной асимптоты при частоте ω=1 должна составлять 20 lg К (К — общий коэффициент усиления разомкнутой системы).

За низкочастотную часть желаемой характеристики можно принять низкочастотную часть характеристики нескорректированной системы. Этот участок характеристики определяет точность воспроизведения системой медленно меняющихся воздействий.

Участок, расположенный в области средних частот и определяющий запас устойчивости системы, и ее качество при ступенчатом воздействии. В зоне средних частот должно происходить пересечение амплитудной характеристики с осью абсцисс при частоте, которая называется частотой среза ωс.

Для обеспечения достаточного запаса устойчивости желаемая частотная характеристика при частоте среза ωс должна иметь наклон — 20 дб/дек.

Участок высоких частот, мало влияющий на качество переходного процесса, может не корректироваться.

Сопряжение среднечастотного участка желаемой характеристики с соседними может осуществляться непосредственно или, если это возможно, с помощью прямых, имеющих наклон 40 или 60 дб/дек.

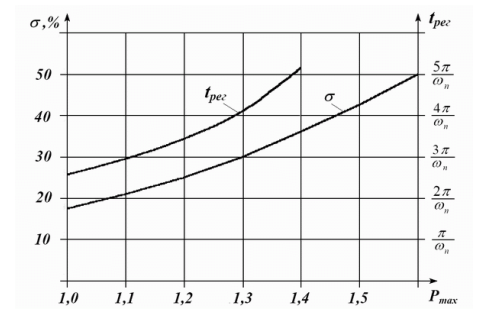

Частота среза ωс в среднечастотном диапазоне определяется, исходя из заданных δ% и t0, по номограмме, приведенной на рис. 12.2.

По заданному δ% определяется максимальная

ордината Pmах вещественной частотной

характеристики, соответствующей желаемой

амплитудной частотной характеристике.

При значении Рmах находим ординату

кривой t0 = f(Pmax). Ордината

равна

и в то же время определяет заданное

значение 𝑡0.

и в то же время определяет заданное

значение 𝑡0.

Рис. 12.2. Номограмма для определения частоты среза

Таким образом

откуда

Предположим, например, что 𝛿% = 25%, 𝑡0 = 1 сек., тогда по кривой δ% (рис. 12.2) находим Рmaх — 1,2.

Этому значению Рmaх соответствует

значение 𝑡0

= , но t0 = 1, так что из выражения

(12.1) получим

, но t0 = 1, так что из выражения

(12.1) получим

Если выбрать частоту среза желаемой логарифмической амплитудной характеристики меньшей, чем получается из выражения (12.1), то нельзя гарантировать, что время переходного процесса не превзойдет заданное, т. е. t0.

По найденному выше максимальному значению Рmaх вещественной частотной характеристики находим минимальное значение Pmin из приближенного соотношения для типовой вещественной характеристики

Для рассмотренного выше случая получим

Скорректированная система, чтобы обеспечить удовлетворительную работу, должна иметь определенный запас устойчивости по амплитуде и по фазе.

Запас по амплитуде найдем, проведя к этим кривым горизонтальные касательные и прочитав соответствующие отметки на оси ординат. Для рассматриваемого примера получим L1=15дб, L2= -15 дб. Это значит, что среднечастотная часть логарифмической амплитудной частотной характеристики, проходящая через точку, соответствующую частоте среза ωс , должна быть продолжена в обе стороны до ординат L1 и L2 и только тогда сопрягаться с соседними участками.

Запас устойчивости по фазе γ1 находим, проведя вертикальные касательные к кривым Рmaх и Рmin и отсчитав значение угла в градусах от касательной до линии —180°. Для данного примера γ1 = 45°. Это значит, что на всем интервале частот, на котором желаемая логарифмическая амплитудная частотная характеристика удовлетворяет неравенству

фазовая характеристика должна отстоять от линии 180° но менее чем на 45°.

Так как скорректированная система является минимально-фазовой, то качество се однозначно определяется амплитудной частотной характеристикой. Однако в том случае, когда предполагается в последующем приближенно построить кривую переходного процесса, следует построить и желаемую логарифмическую фазовую частотную характеристику.

Эта характеристика может быть приближенно построена с помощью следующих выражений:

в низкочастотной части (до частоты среза)

в высокочастотной части (от частоты среза и выше)

где

-

число интегрирующих звеньев в системе

(степень астатизма);

-

число интегрирующих звеньев в системе

(степень астатизма);

сопрягающие

частоты, меньшие того значения ω, при

котором определяется γ;

сопрягающие

частоты, меньшие того значения ω, при

котором определяется γ;

k — число сопрягающих частот, при которых наклон логарифмической амплитудной частотной характеристики увеличивается на 20 дб/дек;

l — число сопрягающих частот, при которых наклон характеристики уменьшается на 20 дб/дек (рассматриваются точки сопряжения, находящиеся левее частоты ωс, при которой определяется -γ);

qcp- количество единиц, соответствующих наклону среднечастотного участка характеристики (наклону —20 дб/дек соответствует qсp= 1);

ωр — сопрягающие частоты, большие ωс;

m — число сопрягающих частот, больших ωс , при которых наклон характеристики увеличивается на 20 дб, и находящихся левее частоты со, при которой определяется γ.

Найденные значения γ откладываются вверх от линии —180°. Кривая, соединяющая полученные точки, представляет желаемую фазовую частотную характеристику.

В случае последовательного корректирующего устройства желаемая логарифмическая амплитудная частотная характеристика Lж(ω) может рассматриваться как сумма двух характеристик: характеристики нескорректированной системы LНК (ω) и характеристики корректирующего устройства Lк (ω)

откуда логарифмическая амплитудная частотная характеристика последовательного корректирующего устройства

Таким образом, для построения логарифмической амплитудной частотной характеристики последовательного корректирующего устройства следует из желаемой амплитудной характеристики графически вычесть характеристику нескорректированной системы. По найденной логарифмической амплитудной характеристике корректирующего устройства составляется его передаточная функция, но которой затем подбирается схема корректирующего устройства.

Выбранное корректирующее устройство может иметь логарифмическую частотную характеристику, несколько отличающуюся от желаемой.

Чтобы убедиться в правильности выбора корректирующего устройства, его амплитудную характеристику следует сложить с характеристикой нескорректированной системы, по результирующей характеристике построить вещественную частотную характеристику методом, изложенным выше, а с помощью последней методом типовых треугольников или трапеций построить кривую переходного процесса.

При выборе параллельного корректирующего устройства приближенное значение его логарифмической амплитудной частотной характеристики Lк (ω) может быть найдено по формуле

справедливой для частот, при которых 𝐿О(𝜔) + 𝐿К(𝜔) ≫ 0.

Здесь 𝐿О(𝜔) - логарифмическая амплитудная частотная характеристика звеньев, охваченных обратной связью.

Как следует из выражения (12.8), вначале находят результирующую характеристику 𝐿О(𝜔)+𝐿К(𝜔), после чего, исходя из технической осуществимости, определяют точки съема и ввода обратной связи и строят логарифмическую амплитудную частотную характеристику L0(ω) звеньев, охваченных обратной связью.

Затем из результирующей амплитудной характеристики 𝐿О(𝜔) + 𝐿К(𝜔) вычитают характеристику 𝐿О(𝜔) и определяют, таким образом, приближенную логарифмическую амплитудную частотную характеристику корректирующего устройства, находящегося в цепи обратной связи. По найденной характеристике составляют передаточную функцию корректирующего звена, по которой затем подбирают схему корректирующего устройства.

Правильность выбора корректирующего устройства проверяется так же, как и в случае последовательного корректирующего устройства, т. е. по логарифмической амплитудной частотной характеристике скорректированной системы строится вещественная частотная характеристика, а с помощью последней строится кривая переходного процесса. При проверке возникает необходимость построить вещественную частотную характеристику замкнутой системы по логарифмическим амплитудной и фазовой частотным характеристикам разомкнутой системы.

Такое построение можно осуществить с помощью номограммы, приведенной на рис. 12.3. Ось частот на логарифмических характеристиках разбивается на интервалы. Для частот, ограничивающих интервалы, определяется амплитуда и децибелах, и фаза в градусах и по этим значениям наносятся точки на номограмму с пометкой соответствующей частоты. Нанесенные точки соединяются плавной кривой, которая представляет собой амплитудно-фазовую характеристику разомкнутой системы. Точки пересечения амплитудно-фазовой характеристики с линиями равных значений Р(ω) дают значения ординат вещественной частотной характеристики замкнутой системы при частотах, которым соответствуют точки пересечения на амплитудно-фазовой характеристике.

По найденным значениям Р(ω) и ω строится вещественная частотная характеристика, а по ней строится кривая переходного процесса.

Однако выбор корректирующих устройств по приведенной выше схеме осуществляется относительно несложно только в редких случаях. Для обеспечения подбора корректирующих устройств по их логарифмическим амплитудным частотным характеристикам составлены специальные весьма обширные таблицы, в которых приведены различные схемы корректирующих устройств и соответствующие им логарифмические амплитудные частотные характеристики.

В ряде случаев выбрать корректирующее устройство с помощью таблицы не удается и тогда эта задача решается общим аналитическим методом, который содержит два этапа:

1) определение передаточной функции по графически заданным частотным характеристикам;

2) реализация полученной передаточной функции в виде схемы корректирующего устройства.