- •1. Биохимия - молекулярная логика живых организмов. Состав живой материи

- •1.1. Химическая организация клетки. Основные классы биомолекул, общие принципы их строения

- •1.2. Строение и функции клетки эукариотов и прокариотов. Внутриклеточные органеллы.

- •1.3. Особенности организации биосинтетических процессов в клетках прокариот и эукариот

- •2. Аминокислоты и белки

- •Строение и классификация аминокислот

- •Стереоизомерия.

- •Кислотно-основные свойства аминокислот

- •2.2. Пептиды. Строение пептидов. Особенности пептидной связи.

- •2.3. Белки и их основные признаки. Классификации белков. Биологические функции белков и пептидов (ферменты, гормоны, транспортные белки, структурные белки, иммуноглобулины, рецепторы).

- •Классификация белков

- •Биологические функции белков

- •Пространственное расположение полипептидных цепей (Конформация пептидных цепей в белках)

- •2.6.Четвертичная структура белка. Свойства олигомерных белков. Роль четвертичной структуры в проявлении определенных функций белка.

- •К инетика оксигенирования миоглобина и гемоглобина

- •Транспорт двуокиси углерода

- •Молекулярная основа эффекта Бора

- •Регуляция 2,3-бисфосфоглицератом

- •Изофункциональные белки

- •3.Биологический катализ. Ферменты.

- •Особенности ферментов как биокатализаторов

- •Ферменты

- •Принципы построения рабочего названия фермента

- •Список ферментов

- •Механизм действия ферментов. Активный центр ферментов

- •Механизм действия ферментов (на примере фермента холинэстеразы)

- •Причины высокой каталитической активности.

- •3.2.Субстратная специфичность. Специфичность пути превращения.

- •Специфичность пути превращения

- •6.2. Линеризация уравнения Михаэлиса-Ментен

- •Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры

- •Зависимость скорости ферментативной реакции от рН

- •Обратимое конкурентное ингибирование аналогами субстрата

- •Обратимое неконкурентное ингибирование

- •Необратимое ингибирование

- •Регуляция количества фермента путем регуляции скорости его синтеза и распада

- •Превращение ферментов в активные формы

- •Регуляция активности ферментов путем их ковалентной модификации

- •Регуляция белковыми ингибиторами

- •Аллостерическая регуляция

- •Ингибирование по принципу обратной связи

- •4. Строение, состав и физиологическая роль клеточной стенки и цитоплазматической мембраны.

- •Функции мембран

- •Мембранные липиды. Образование липидного бислоя мембран.

- •Мембранные белки. Жидко-мозаичное строение мембран

- •Функции мембранных гликолипидов, гликопротеинов, белков:

- •Свойства биологических мембран

- •Пассивный транспорт

- •Активный транспорт

- •Экзо- и эндоцитоз

- •Системы унипорта, симпорта и антипорта

- •4.3. Строение клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий.

- •5. Пути и механизмы преобразования энергии в живых системах

- •5.1. Метаболизм. Катаболизм и анаболизм

- •Макроэргические соединения

- •Фазы освобождения энергии из питательных веществ

- •Роль высокоэнергетических фосфатов в улавливании энергии. Субстратное и окислительное фосфорилирование

- •Организация дыхательной цепи в митохондриях

- •Механизм сопряжения окисления и фосфорилирования

- •Строение атф-синтазы и синтез атф

- •Коэффициент окислительного фосфорилирования

- •Дыхательный контроль

- •Энергетический обмен и теплопродукция

- •5.4. Фотосинтез и хемосинтез. Фотосинтез

- •Световая стадия фотосинтеза

- •Механизм световой фазы фотосинтеза

- •Темновая фаза фотосинтеза

- •Хемосинтез

- •6. Основные метаболические пути углеводов.

- •6.1. Общая схема превращения глюкозы. Метаболизм глюкозы в печени

- •Энергетический выход аэробного распада глюкозы

- •6.3. Пентозфосфатный путь.

- •Биосинтез глюкозы (глюконеогенез)

- •Субстраты для глюконеогенеза

- •Биосинтез гликогена (гликогенез)

- •Распад гликогена (гликогенолиз)

- •П ревращение в жирные кислоты и холестерол

- •6.4. Брожение.

- •6.5. Биосинтез глюкозы. Обходные пути глюконеогенеза. Биосинтез глюкозы (глюконеогенез)

- •Субстраты для глюконеогенеза

- •Биосинтез гликогена (гликогенез)

- •Распад гликогена (гликогенолиз)

- •П ревращение в жирные кислоты и холестерол

- •6.6. Биосинтез глюкозы из двухуглеродных соединений (глиоксилатный цикл).

- •7. Обмен липидов.

- •7.1. Катаболизм глицерина.

- •Окисление до со2 и образование атф

- •7.3. Биосинтез липидов.

- •8. Обмен белков

- •8.1. Общая схема метаболизма аминокислот. Механизмы транспорта аминокислот в клетку. Метаболизм аминокислот в печени

- •8.2. Дезаминирование аминокислот: окислительное дезаминирование, трансаминирование, непрямое дезаминирование (трансдезаминирование).

- •8.3. Превращения углеродного скелета аминокислот. Кетогенные и гликогенные аминокислоты.

- •8.4. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины.

- •8.5. Азотфиксация.

- •8.6. Биосинтез заменимых и незаменимых аминокислот.

- •9. Вторичные метаболиты бактерий и растений

- •Библиография

Макроэргические соединения

Энергия, освобождающаяся при реакциях гидролиза разных веществ, обычно невелика. Если она превышает 30 кДж/моль, то такую связь называют высокоэнергетической. Энергия гидролиза некоторых субстратов приведена в таблице.

Макроэргические соединения можно разделить на две группы:

Соединения, образующиеся в ходе процессов катаболизма и служащие для превращения энергии в качестве передаточного звена (АТФ; 1,3-дифосфоглицерат и фосфоенолпируват – промежуточные метаболиты катаболизма углеводов).

Соединения, которые могут быть использованы тканями в качестве "аварийного" источника энергии (креатинфосфат локализован в основном в мышцах и служит дополнительным источником энергии при стремительных кратковременных нагрузках).

Соединение |

-G', кДж/моль |

Фосфоенолпируват |

67,9 |

1,3-Дифосфоглицерат (продукт: 3-фосфоглицерат) |

49,3 |

Креатинфосфат |

43,1 |

АТФ АДФ + Ф |

30,5 |

АДФ АМФ + Ф |

27,6 |

Пирофосфат |

27,6 |

Глюкозо-1-фосфат |

20,9 |

АМФ |

14,2 |

Среднее положение АТФ по величине стандартной свободной энергии гидролиза позволяет ему служить донором высокоэнергетического фосфата для соединений, имеющих меньшую, чем АТФ величину стандартной свободной энергии гидролиза. В то же время при наличии соответствующих ферментных систем АДФ может акцептировать высокоэнергетический фосфат (с образованием АТФ) от тех соединений, которые обладают большей величиной стандартной свободной энергии гидролиза. Т.о., цикл АДФ/АТФ связывает процессы, генерирующие высокоэнергетический фосфат, с процессами, потребляющими энергию высокоэнергетических фосфатов.

Фазы освобождения энергии из питательных веществ

Характер метаболизма в тканях во многом определяется питанием. У человека метаболическим превращениям подвергаются, главным образом, глюкоза, жиры и аминокислоты. Глюкоза и аминокислоты - структурные компоненты белков и углеводов. Таким образом, необходимыми компонентами пищи являются белки углеводы и жиры.

В ходе извлечения энергии из различных субстратов можно условно выделить три фазы катаболизма питательных веществ.

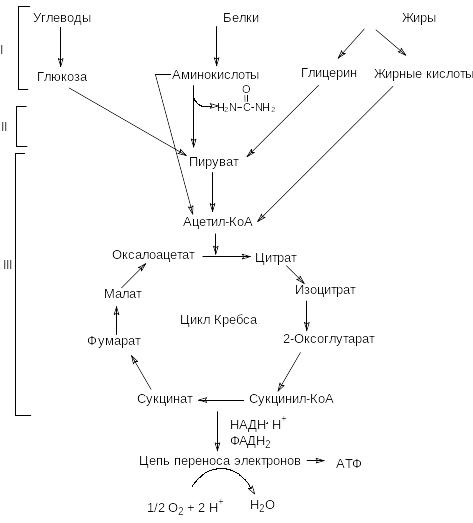

Рис. Фазы катаболизма белков, жиров, углеводов

Первая фаза - подготовительная. Она необходима для превращения полимеров, поступающих с пищей или находящихся внутри клетки, в удобную для извлечения энергии форму - мономеры. На этом этапе освобождается около 1% всей энергии, запасенной в питательных веществах. Эта энергия рассеивается в форме теплоты.

Вторая фаза - частичный распад мономеров до ключевых промежуточных продуктов: пирувата, ацетил-КоА и некоторых метаболитов цикла Кребса. На этом этапе освобождается около 20% энергии. Эта стадия называется промежуточный обмен. Реакции промежуточного обмена протекают в цитоплазме.

Третья фаза - окончательный распад всех веществ до CO2 и H2O. Этот этап включает реакции общего пути катаболизма (окислительное декарбоксилирование пирувата, цикл Кребса) и цепь переноса электронов. Примерно 80% всей энергии химических связей освобождается в данной фазе. Все реакции этой фазы локализуются в митохондриях.