- •1. Биохимия - молекулярная логика живых организмов. Состав живой материи

- •1.1. Химическая организация клетки. Основные классы биомолекул, общие принципы их строения

- •1.2. Строение и функции клетки эукариотов и прокариотов. Внутриклеточные органеллы.

- •1.3. Особенности организации биосинтетических процессов в клетках прокариот и эукариот

- •2. Аминокислоты и белки

- •Строение и классификация аминокислот

- •Стереоизомерия.

- •Кислотно-основные свойства аминокислот

- •2.2. Пептиды. Строение пептидов. Особенности пептидной связи.

- •2.3. Белки и их основные признаки. Классификации белков. Биологические функции белков и пептидов (ферменты, гормоны, транспортные белки, структурные белки, иммуноглобулины, рецепторы).

- •Классификация белков

- •Биологические функции белков

- •Пространственное расположение полипептидных цепей (Конформация пептидных цепей в белках)

- •2.6.Четвертичная структура белка. Свойства олигомерных белков. Роль четвертичной структуры в проявлении определенных функций белка.

- •К инетика оксигенирования миоглобина и гемоглобина

- •Транспорт двуокиси углерода

- •Молекулярная основа эффекта Бора

- •Регуляция 2,3-бисфосфоглицератом

- •Изофункциональные белки

- •3.Биологический катализ. Ферменты.

- •Особенности ферментов как биокатализаторов

- •Ферменты

- •Принципы построения рабочего названия фермента

- •Список ферментов

- •Механизм действия ферментов. Активный центр ферментов

- •Механизм действия ферментов (на примере фермента холинэстеразы)

- •Причины высокой каталитической активности.

- •3.2.Субстратная специфичность. Специфичность пути превращения.

- •Специфичность пути превращения

- •6.2. Линеризация уравнения Михаэлиса-Ментен

- •Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры

- •Зависимость скорости ферментативной реакции от рН

- •Обратимое конкурентное ингибирование аналогами субстрата

- •Обратимое неконкурентное ингибирование

- •Необратимое ингибирование

- •Регуляция количества фермента путем регуляции скорости его синтеза и распада

- •Превращение ферментов в активные формы

- •Регуляция активности ферментов путем их ковалентной модификации

- •Регуляция белковыми ингибиторами

- •Аллостерическая регуляция

- •Ингибирование по принципу обратной связи

- •4. Строение, состав и физиологическая роль клеточной стенки и цитоплазматической мембраны.

- •Функции мембран

- •Мембранные липиды. Образование липидного бислоя мембран.

- •Мембранные белки. Жидко-мозаичное строение мембран

- •Функции мембранных гликолипидов, гликопротеинов, белков:

- •Свойства биологических мембран

- •Пассивный транспорт

- •Активный транспорт

- •Экзо- и эндоцитоз

- •Системы унипорта, симпорта и антипорта

- •4.3. Строение клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий.

- •5. Пути и механизмы преобразования энергии в живых системах

- •5.1. Метаболизм. Катаболизм и анаболизм

- •Макроэргические соединения

- •Фазы освобождения энергии из питательных веществ

- •Роль высокоэнергетических фосфатов в улавливании энергии. Субстратное и окислительное фосфорилирование

- •Организация дыхательной цепи в митохондриях

- •Механизм сопряжения окисления и фосфорилирования

- •Строение атф-синтазы и синтез атф

- •Коэффициент окислительного фосфорилирования

- •Дыхательный контроль

- •Энергетический обмен и теплопродукция

- •5.4. Фотосинтез и хемосинтез. Фотосинтез

- •Световая стадия фотосинтеза

- •Механизм световой фазы фотосинтеза

- •Темновая фаза фотосинтеза

- •Хемосинтез

- •6. Основные метаболические пути углеводов.

- •6.1. Общая схема превращения глюкозы. Метаболизм глюкозы в печени

- •Энергетический выход аэробного распада глюкозы

- •6.3. Пентозфосфатный путь.

- •Биосинтез глюкозы (глюконеогенез)

- •Субстраты для глюконеогенеза

- •Биосинтез гликогена (гликогенез)

- •Распад гликогена (гликогенолиз)

- •П ревращение в жирные кислоты и холестерол

- •6.4. Брожение.

- •6.5. Биосинтез глюкозы. Обходные пути глюконеогенеза. Биосинтез глюкозы (глюконеогенез)

- •Субстраты для глюконеогенеза

- •Биосинтез гликогена (гликогенез)

- •Распад гликогена (гликогенолиз)

- •П ревращение в жирные кислоты и холестерол

- •6.6. Биосинтез глюкозы из двухуглеродных соединений (глиоксилатный цикл).

- •7. Обмен липидов.

- •7.1. Катаболизм глицерина.

- •Окисление до со2 и образование атф

- •7.3. Биосинтез липидов.

- •8. Обмен белков

- •8.1. Общая схема метаболизма аминокислот. Механизмы транспорта аминокислот в клетку. Метаболизм аминокислот в печени

- •8.2. Дезаминирование аминокислот: окислительное дезаминирование, трансаминирование, непрямое дезаминирование (трансдезаминирование).

- •8.3. Превращения углеродного скелета аминокислот. Кетогенные и гликогенные аминокислоты.

- •8.4. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины.

- •8.5. Азотфиксация.

- •8.6. Биосинтез заменимых и незаменимых аминокислот.

- •9. Вторичные метаболиты бактерий и растений

- •Библиография

4. Строение, состав и физиологическая роль клеточной стенки и цитоплазматической мембраны.

4.1. Биологические мембраны. Функции мембран. Мембранные липиды. Образование липидного бислоя мембран. Мембранные белки. Жидкостно-мозаичное строение мембран. Функции мембранных гликолипидов, гликопротеинов, белков. Свойства биологических мембран.

Биологические мембраны

Термин мембрана используется для обозначения границы клетки, служащей с одной стороны барьером между содержимым клетки и внешней средой, а с другой стороны – селективным фильтром, через который могут проникать вода и растворенные в ней вещества.

Функции мембран

Структурная – клеточная мембрана отделяет содержимое клетки от окружающей среды. Внутриклеточные мембраны делят клетку на отделы, выполняющие специфические биологические функции – органеллы.

Транспортная – мембрана обеспечивает селективный транспорт веществ. С ее помощью регулируется поступление внутрь клетки питательных веществ и выход наружу продуктов обмена.

Рецепторная – интегрированные в плазматическую мембрану рецепторы участвуют в восприятии внешних сигналов, что позволяет клетке быстро отвечать на изменения, происходящие в окружающей среде. Мембранные рецепторы также обеспечивают объединение однотипных клеток в ткань.

Метаболическая – биологические мембраны участвуют в процессах метаболических превращений веществ в клетке, поскольку большинство ферментов связано с мембранами.

Энергопреобразующая – важнейшей функцией многих мембран служит превращение одной формы энергии в другую. К энергопреобразующим мембранам относятся внутренняя мембрана митохондрий, хлоропластов, цитоплазматическая мембрана бактерий.

Таким образом, мембраны это активные биохимические системы, играющие ключевую роль в процессах биологической регуляции и жизнедеятельности клетки.

Мембранные липиды. Образование липидного бислоя мембран.

Липиды мембран представлены четырьмя основными классами полярных липидов: фосфолипиды (глицеро- и сфинголипиды), гликолипиды и стероиды. Все мембранные липиды являются дифильными молекулами. молекулы фосфо- и гликолипидов с одной стороны имеют длинные углеводородные цепи, отличающиеся низким сродством к воде (гидрофобные или липофильные), с другой – более компактные гидрофильные области, получившие название полярных «головок».

Вследствие амфифильности липиды в водной среде образуют многомолекулярные структуры с упорядоченным расположением молекул: гидрофобные части вытесняются из водной среды и взаимодействуют друг с другом, а гидрофильные части контактируют с водой и гидратируются (как бы растворяются в воде). В результате таких взаимодействий образуется бимолекулярный липидный слой (липидный бислой) – основа всех биологических мембран.

Таким образом, клеточные мембраны рассматриваются как липидные бислои. В таком бислое углеводородные радикалы фосфолипидов за счет гидрофобных взаимодействий находятся внутри, а полярные группы липидов располагаются на внешней поверхности бислоя.

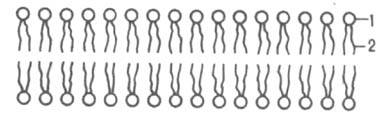

Рис. Строение липидного бислоя.

1 – полярная «головка»; 2 – неполярный «хвост».

Важную роль в стабилизации липидных мембран играет холестерол. Примерно половина молекул липидов – молекулы холестерола. Полярная гидроксильная группа холестерола (полярная «головка») взаимодействует с полярными группами фосфолипидов, а жесткий гидрофобный углеводородный радикал – с верней частью углеводородных радикалов жирных кислот. Молекулы холестерола, в отличие от фосфолипидов, могут переходить из одного монослоя в другой, тем самым обеспечивая упругость мембран. Кроме того, холестерол придает мембранам определенную жесткость и уменьшает проницаемость мембран для заряженных молекул.