- •1. Биохимия - молекулярная логика живых организмов. Состав живой материи

- •1.1. Химическая организация клетки. Основные классы биомолекул, общие принципы их строения

- •1.2. Строение и функции клетки эукариотов и прокариотов. Внутриклеточные органеллы.

- •1.3. Особенности организации биосинтетических процессов в клетках прокариот и эукариот

- •2. Аминокислоты и белки

- •Строение и классификация аминокислот

- •Стереоизомерия.

- •Кислотно-основные свойства аминокислот

- •2.2. Пептиды. Строение пептидов. Особенности пептидной связи.

- •2.3. Белки и их основные признаки. Классификации белков. Биологические функции белков и пептидов (ферменты, гормоны, транспортные белки, структурные белки, иммуноглобулины, рецепторы).

- •Классификация белков

- •Биологические функции белков

- •Пространственное расположение полипептидных цепей (Конформация пептидных цепей в белках)

- •2.6.Четвертичная структура белка. Свойства олигомерных белков. Роль четвертичной структуры в проявлении определенных функций белка.

- •К инетика оксигенирования миоглобина и гемоглобина

- •Транспорт двуокиси углерода

- •Молекулярная основа эффекта Бора

- •Регуляция 2,3-бисфосфоглицератом

- •Изофункциональные белки

- •3.Биологический катализ. Ферменты.

- •Особенности ферментов как биокатализаторов

- •Ферменты

- •Принципы построения рабочего названия фермента

- •Список ферментов

- •Механизм действия ферментов. Активный центр ферментов

- •Механизм действия ферментов (на примере фермента холинэстеразы)

- •Причины высокой каталитической активности.

- •3.2.Субстратная специфичность. Специфичность пути превращения.

- •Специфичность пути превращения

- •6.2. Линеризация уравнения Михаэлиса-Ментен

- •Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры

- •Зависимость скорости ферментативной реакции от рН

- •Обратимое конкурентное ингибирование аналогами субстрата

- •Обратимое неконкурентное ингибирование

- •Необратимое ингибирование

- •Регуляция количества фермента путем регуляции скорости его синтеза и распада

- •Превращение ферментов в активные формы

- •Регуляция активности ферментов путем их ковалентной модификации

- •Регуляция белковыми ингибиторами

- •Аллостерическая регуляция

- •Ингибирование по принципу обратной связи

- •4. Строение, состав и физиологическая роль клеточной стенки и цитоплазматической мембраны.

- •Функции мембран

- •Мембранные липиды. Образование липидного бислоя мембран.

- •Мембранные белки. Жидко-мозаичное строение мембран

- •Функции мембранных гликолипидов, гликопротеинов, белков:

- •Свойства биологических мембран

- •Пассивный транспорт

- •Активный транспорт

- •Экзо- и эндоцитоз

- •Системы унипорта, симпорта и антипорта

- •4.3. Строение клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий.

- •5. Пути и механизмы преобразования энергии в живых системах

- •5.1. Метаболизм. Катаболизм и анаболизм

- •Макроэргические соединения

- •Фазы освобождения энергии из питательных веществ

- •Роль высокоэнергетических фосфатов в улавливании энергии. Субстратное и окислительное фосфорилирование

- •Организация дыхательной цепи в митохондриях

- •Механизм сопряжения окисления и фосфорилирования

- •Строение атф-синтазы и синтез атф

- •Коэффициент окислительного фосфорилирования

- •Дыхательный контроль

- •Энергетический обмен и теплопродукция

- •5.4. Фотосинтез и хемосинтез. Фотосинтез

- •Световая стадия фотосинтеза

- •Механизм световой фазы фотосинтеза

- •Темновая фаза фотосинтеза

- •Хемосинтез

- •6. Основные метаболические пути углеводов.

- •6.1. Общая схема превращения глюкозы. Метаболизм глюкозы в печени

- •Энергетический выход аэробного распада глюкозы

- •6.3. Пентозфосфатный путь.

- •Биосинтез глюкозы (глюконеогенез)

- •Субстраты для глюконеогенеза

- •Биосинтез гликогена (гликогенез)

- •Распад гликогена (гликогенолиз)

- •П ревращение в жирные кислоты и холестерол

- •6.4. Брожение.

- •6.5. Биосинтез глюкозы. Обходные пути глюконеогенеза. Биосинтез глюкозы (глюконеогенез)

- •Субстраты для глюконеогенеза

- •Биосинтез гликогена (гликогенез)

- •Распад гликогена (гликогенолиз)

- •П ревращение в жирные кислоты и холестерол

- •6.6. Биосинтез глюкозы из двухуглеродных соединений (глиоксилатный цикл).

- •7. Обмен липидов.

- •7.1. Катаболизм глицерина.

- •Окисление до со2 и образование атф

- •7.3. Биосинтез липидов.

- •8. Обмен белков

- •8.1. Общая схема метаболизма аминокислот. Механизмы транспорта аминокислот в клетку. Метаболизм аминокислот в печени

- •8.2. Дезаминирование аминокислот: окислительное дезаминирование, трансаминирование, непрямое дезаминирование (трансдезаминирование).

- •8.3. Превращения углеродного скелета аминокислот. Кетогенные и гликогенные аминокислоты.

- •8.4. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины.

- •8.5. Азотфиксация.

- •8.6. Биосинтез заменимых и незаменимых аминокислот.

- •9. Вторичные метаболиты бактерий и растений

- •Библиография

5. Пути и механизмы преобразования энергии в живых системах

5.1. Метаболизм. Катаболизм и анаболизм

Катаболизм – это процессы распада сложных веществ до более простых, сопровождающееся выделением энергии.

Анаболизм – процессы синтеза сложных молекул из более простых, сопровождающиеся поглощением энергии.

Совокупность всех катаболических и анаболических процессов, протекающих в организме – метаболизм.

5.2. Принципы биоэнергетики. АТФ – основной источник и аккумулятор энергии в организме. Макроэргические соединения. Фазы катаболизма основных питательных веществ в организме. Роль высокоэнергетических фосфатов в улавливании энергии. Субстратное и окислительное фосфорилирование

Принципы биоэнергетики. АТФ – основной источник и аккумулятор энергии в организме

Химическая термодинамика является теоретической основой биоэнергетики. Биоэнергетика занимается изучением энергетических превращений, сопровождающих биохимические реакции. Все эти превращения осуществляются в полном соответствии с первым и вторым началами термодинамики. Тем не менее, живой организм, как объект для термодинамических исследований, отличается целым рядом специфических особенностей в сравнении с системами, которые служат объектами изучения в технической и химической термодинамики. Из этих особенностей наибольшего внимания заслуживают следующие.

Живой организм представляет собой типично открытую систему, непрерывно обменивающуюся с окружающей средой веществом и энергией. В то же время для биологических систем применимо понятие стационарного состояния. В этом состоянии параметры в системе остаются постоянными, а скорость притока веществ и энергии равна скорости удаления их из системы. Такие системы не изменяют своих свойств во времени и сходны с системами, находящимися в равновесии.

Характер изменения энтропии, имеющий решающее значение при оценке процессов в неживых системах, в случае биологических систем имеет лишь подчиненное значение. Ведь все живые организмы высоко организованы и постоянно поддерживают свой уровень организации, поэтому для биологических систем справедливо неравенство Sокр. + Sсист. > 0 , а не Sсист > 0.

Все биохимические процессы, происходящие в клетках в условиях постоянства температуры и давления, при отсутствии значительных перепадов концентраций, резких изменений объема.

Небиологические системы могут совершать работу за счет тепловой энергии, биологические функционируют в изотермическом режиме и для осуществления процессов жизнедеятельности используют химическую энергию.

Стандартное состояние для биологических объектов отличается от стандартного состояния технических и химических систем. Так, стандартным состоянием химической системы является состояние, при котором концентрации всех веществ равны 1 моль/л (или для газов, входящих в систему, парциальные давления равны 1 атм). Для биологических систем это определение остается в силе за исключением концентрации ионов Н+, которая для стандартного состояния принимается равной 10-7 моль/л. Это соответствует нейтральной среде (рН 7), характерной для биологических объектов.

G0 - стандартная энергия Гиббса для химических систем;

G0 - стандартная энергия Гиббса для биологических систем.

Человек получает энергию за счет разложения органических веществ пищи. Органические вещества являются термодинамически нестабильными. Катаболические превращения этих веществ (распад или окисление) протекают с уменьшением свободной энергии. Такие процессы являются самопроизвольными (экзергоническими -G<0) и могут служить источником энергии для функционирования живой клетки. Все процессы, которые идут с увеличением свободной энергии (эндергонические -G>0), несамопроизвольные и должны быть сопряжены с экзергоническими процессами.

Жизненно важные процессы – реакции синтеза (т.е. анаболические процессы), мышечное сокращение, активный транспорт – являются эндергоническими процессами. Эндергонический процесс не может протекать изолированно. Такие процессы получают энергию путем химического сопряжения с реакциями окисления молекул пищевых веществ (катаболическими процессами), которые являются экзергоническими реакциями. Совокупность метаболических и анаболических процессов есть метаболизм.

Схематически такое сопряжение можно проиллюстрировать следующим образом. Пусть превращение метаболита (промежуточного соединения в цепи реакций) А в метаболит В сопровождается выделением свободной энергии. Оно сопряжено с другой реакцией - превращением метаболита С в метаболит D, которое может происходить лишь при поступлении свободной энергии.

Один из возможных механизмов состоит в образовании промежуточного соединения - общего для обеих реакций.

Примером являются дегидрогеназные реакции (реакции отщепления атомов водорода), промежуточным соединением, в которых является промежуточный переносчик атомов водорода.

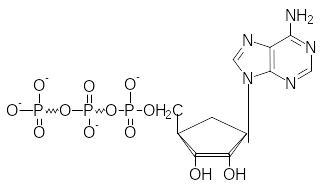

Еще один пример сопряжения состоит в синтезе в ходе экзергонических реакций высокоэнергетического соединения, общего для многих процессов, и последующего включения этого соединения в эндергонические реакции, что обеспечивает передачу энергии. Таким общим для многих реакций соединением - энергетической валютой клетки - является аденозинтрифосфат (АТФ).

В молекуле АТФ две макроэргические связи, т.е. связи, при гидролизе которых высвобождается энергия. Это позволяет сопрягать большее число экзергонических реакций с большим числом эндергонических.

Главная роль АТФ в организме связана с обеспечением энергией многочисленных биохимических реакций. Являясь носителем двух высокоэнергетических связей, АТФ служит непосредственным источником энергии для множества энергозатратных биохимических и физиологических процессов. Всё это реакции синтеза сложных веществ в организме: осуществление активного переноса молекул через биологические мембраны, в том числе и для создания трансмембранного электрического потенциала; осуществления мышечного сокращения.

В организме АТФ является одним из самых часто обновляемых веществ, так у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ менее 1 мин. В течение суток одна молекула АТФ проходит в среднем 2000—3000 циклов ресинтеза (человеческий организм синтезирует около 40 кг АТФ в день), то есть запаса АТФ в организме практически не создаётся, и для нормальной жизнедеятельности необходимо постоянно синтезировать новые молекулы АТФ.