- •Общие закономерности реакций полимеризации

- •Полимеры непредельных ароматических ув

- •Производство аминоальдегидных полимеров.

- •Анилиноформальдегидные полимеры

- •Общие закономерности реакции поликонденсации

- •Полиэтилен высокого давления (низкой плотности)

- •Производство полиакрилонитрила в водных р-рах минеральных солей

- •3 Билет

- •2. Производство пэнд (вп). Особенности структуры и свойств.

- •3. Технология получения пан в дмфа.

- •4 Билет

- •1. Полипропилен и полиизобутилен. Производство, свойства, применение.

- •2. Пв карбазол, пв пиридин.

- •3. Фенопласты, получение полимерных материалов из новолачных и резольных пресс-порошков.

- •Поливинилхлорид. Свойства. Применение.

- •Технология производства пэнд (вп) в жидкой фазе.

- •Особенности процессов синтеза фенолоальдегидных полимеров.

- •Билет№6

- •Сополимеры винилхлорида. Получение и свойства винипласта, пластиката, вспененного поливинилхлорида.

- •Производство суспензионного полистирола.

- •Пресс материалы с волокнистыми наполнителями.

- •Вопрос 1: птфэ.

- •Вопрос2: Полик-ция в кислой и щелочной среде фенола с формальдегидом, получение новолачных и резольных олигомеров на основе фенола и альдегидов.

- •Вопрос 3: Пресс-материалы с листовым наполнителем.

- •Вопрос 1: Акриловые полимеры: получение, свойства.

- •Вопрос 2: Производство пвх (суспенз., эмульсионным способом и в р-ре).

- •Вопрос 3: Полимеры на основе формальдегида и гомологов фенола.

- •Вопрос 1: пан

- •Вопрос 2: Ионно-координационная полим-ция

- •Вопрос 3: Производство полиэтилена высокого давления в автоклаве с мешалкой

- •Вопрос 2: Пластмассы и лакокрасочные мат-лы на основе меламиноформальдегидных олигомеров (МлФо)

- •1. Простые полиэфиры, полиформальдегид, сополимеры фа.

- •2. Способы проведения поликонденсации

- •3. Технология производства пс суспензионным способом.

- •1. Полиакриленоксиды, пентомпласт.

- •2. Равновесная и неравновесная поликонденсация.

- •3. Полиуретан.

- •Вопрос 1: Способы проведения поликонденсации

- •Вопрос 2: Акриловые полимеры: получение, свойства.

- •3. Технология получения новолачных ффо (рис. 23, 24)

- •Вопрос 1. Общие закономерности реакций поликонденсации

- •Вопрос 2: пс. Получение, свойства

- •Вопрос 3: Технология получения пэвд в трубчатом реакторе (рис.1)

- •Вопрос 1: Поликонденсация фенола с фа.

- •Вопрос 2: Сополимеры вх

- •Вопрос 3: Производство полиэтилена высокого давления в автоклаве с мешалкой

- •Вопрос 1: Ионно-координационная полим-ция

- •Вопрос 2: Технология получения пвх

- •Вопрос 3: Пентапласт [поли-3,3-бис(хлорметил)оксациклобутан]

- •Вопрос 1: Кумароно-инденовые полимеры

- •Вопрос 2: Технология производства пэвд в автоклаве с мешалкой

- •3. Поликонденсация в кислой среде

- •Вопрос 3: Отверждение ффо

- •Вопрос 1: пэСрД

- •Вопрос 2: Сополимеры тфэ

- •Вопрос 3: Получение резольных олигомеров на основе фенола и формальдегида

- •Вопрос 1: птфэ.

- •2. Производство эмульсионного пвх.

- •3. Карбамидоформальдегидные полимеры

- •Вопрос 1: Способы проведения полимеризации

- •Вопрос 2: Меламиноформальдегидные олигомеры

- •Вопрос 3: пмма: технология получения, свойства, применение

Вопрос 1. Общие закономерности реакций поликонденсации

Поликонденсация – пр-с образования ВМС, протекающий по мех-му замещения и обычно сопровождающийся выделением НМ побочных продуктов. Элементарный состав п-ра отличается от элементарного состава исх. веществ.

В р-цию полик. могут вступать соединения, содержащие две или более функц. группы. При взаимодействии этих гр. происходит отщепление молекулы НМС с образованием новой гр., которая связывает остатки реагирующих молекул. Типичным прим. такой р-ции может служить полик. аминокислот, в результате кот. образуются полиамиды:

Н2N-R-COOH+H2N-R-COOH→H2N-R-CONH-R-COOH+H2O

H2N-R-CONH-R-COOH+H2N-R-COOH→H2N-R-CONH-R-CONH-R-COOH+H2O и т. д.

H-[-NH-R-CO-]n-1-OH+H2N-R-COOH→H-[-NH-R-CO-]n-OH+H2O

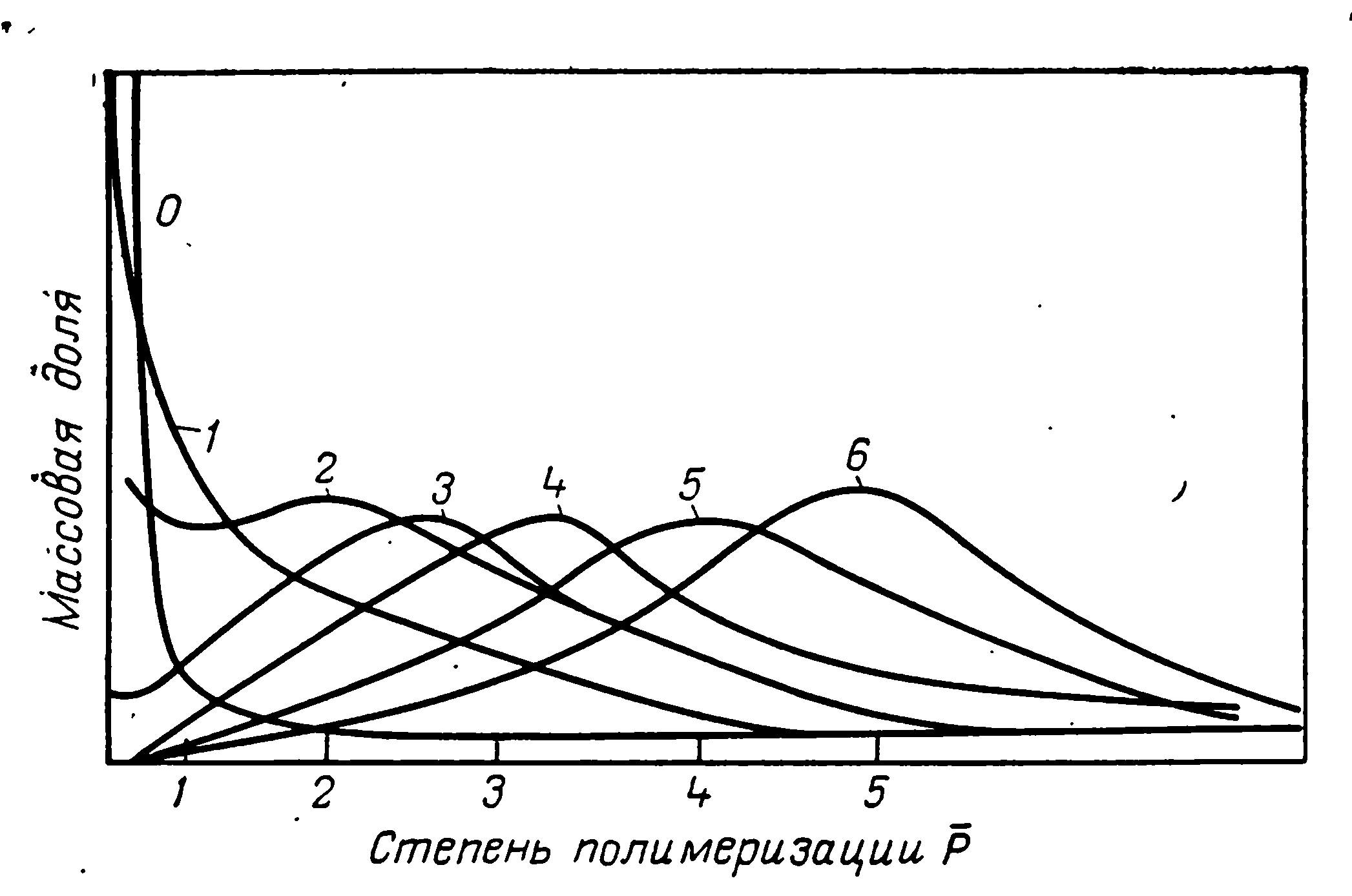

Полик. – ступенчатый пр-с. Рост цепи происходит в результате взаимодействия молекул м-ра др. с др., а также с промежуточными продуктами: олигомерными или п-рными молекулами – или при взаимодействии олигомерных или п-рных молекул между собой. В полик. системе м-ры расходуются довольно быстро после начала р-ции, однако увеличение ММ п-ра происходит в теч. всего пр-са. Этим полик. резко отличается от цепной полимеризации. На рис. дана качественная картина возрастания ММ и изменения ММР в пр-се полик.

Среднечисловая и среднемассовая массы возрастают с увеличением степени завершенности р-ции р в соответствии с уравнениями:

,

,

где m – ММ элементарного звена полимера; р – изменяется от 0 до 1.

Поэтому для получения ВМ п-ров методами полик. необходимо проводить р-цию до высоких знач. степени завершенности (р→1).

Коэффициент полидисперсности определяется соотношением среднемассовой и среднечисловой ММ и в случаи наиболее вероятного ММР равен:

При степени завершенности реакции полик., равной 1, коэфф. полидисперсности Мw/Mn=2.

Р-ция, в которой участвуют однородные молекулы называется гомополиконденсацией. Однако в большинстве случаев полик. протекает с участием разнородных молекул:

nН2N-R-NH2+nHOOC-R`-COOH→[-HN-R-NHCO-R`-CO-]n+(2n-1)H2O

Такие р-ции называют р-циями гетерополиконденсации.

Различают равновесную и неравновесную полик. Для равновесной константа равновесия Кр≤1000, для неравновесной − Кр>1000.

Пример равновесной полик. – образование полиэфиров или полиамидов при нагревании дикарбоновых к-т с гликолями или диаминами. Пример неравновесной – образование полиамидов или полиэфиров при полик. хлорангидридов дикароновых к-т с диаминами или бисфенолами.

В зависимости от функциональности исходных м-ров, т.е. от числа реакционных групп в молекуле, а также от их природы, при полик. образуются различные продукты.

При полик. бифункциональных соединений образуются линейные п-ры. В общем виде р-ция может быть описана уравнением:

na-A-a+nb-B-b→a-[-A-B-]n-b+(2n-1)ab

где a-A-a и b-B-b – исх. вещества; a и b – функциональные гр. исходных веществ; ab – выделяющееся НМС.

Если одно или оба исх. соединения являются три- или более функциональными, то в результате р-ции образуются п-ры разветвленного и сетчатого (трехмерного) строения.

Важным фактором, определяющим ММ п-ра, образующегося при полик. двух разнородных м-ров, является соотношение функциональных гр. Например, если в реакции участвуют (n+1) моль одного м-ра и n молей другого, р-ция полик. может быть изображена след. схемой:

(n+1)a-A-a+nb-B-b→a-[-AB-]n-A-a+2nab

Если число молей одного м-ра превышает число молей др. или наоборот, то избыток одного из м-ров приводит к снижению ММ п-ра. Степень полик. Р образующегося п-ра определяется этим избытком и может быть рассчитана по уравнению:

Р=100q

где q – избыток одного из мономеров, % (мол.).

Эта зависимость ММ от избытка м-ра носит название правила неэквивалентности функциональных групп.

Монофункц. соединения не образуют п-ров, но применяя их, можно регулировать ММ п-ров, получаемых поликонденсацией. Присутствие монофункциональных соединений является чрезвычайно важным фактором, определяющим ММ образующегося п-ра. В этом случае также действует правило неэквивалентности функц. гр.

Монофункциональное соединение, вступая в р-цию с одной из функциональных гр., участвующих в полик., блокирует эту группу и ограничивает рост полимерной цепи. Р-ция полик. прекращается по исчарпании всех функц. гр., способных взаимодействовать с монофункциональным соединением. При этом функц. гр. другого типа остаются в системе в избытке, эквивалентном количеству введенного монофункц. соединения, как это видно из уравнения:

na-A-a+nb-B-b+R-a→a-[-AB-]n-R+2nab

Степень полимеризации образующегося п-ра определяется количеством взятого в р-цию монофункц. соединения и может быть рассчитана по приведенному выше уравнению.

Необходимым условием, обеспечивающим достижение высокой ММ п-ра в р-циях равновесной полик., является полное удаление НМ побочного продукта. В этих случаях ММ п-ра определяется равновесием между образующимися связями макромолекулы п-ра, выделяющимися при полик. НМ продуктом и свободными функц. гр. м-ра (или сомономеров). Поэтому смещение равновесия путем удаления НМ продукта способствует получению п-ра с большей ММ, как это видно из уравнения:

где

- средняя степень полик.; К – константа

равновесия;

- средняя степень полик.; К – константа

равновесия;

- количество воды в системе, % (мол).

- количество воды в системе, % (мол).

Значительное влияние на скорость полик. и ММ образующегося п-ра оказывают условия проведения р-ции, а также присутствие кат-ра.

В отсутствие кислотных кат-ров при синтезе сл. полиэфиров р-цией двухосновных карбоновых к-т с диолами одна из молекул к-ты действует как кат-тор и скорость пр-са описывается ур-нием:

где [А] – константа двухосновной к-ты; [В] – концентрация диола; k – константа скорости р-ции.

При эквимольных количествах исх. реагентов, т.е. при [А]=[В], скорость полиэтерификации равна:

Из диф. уравнения скорости:

Интегрированием получаем:

где

[А]0

– нач. конц. двухосновной к-ты; р –

степень завершенности;

- время р-ции; С – константа.

- время р-ции; С – константа.

Откуда следует линейная зависимость 1/(1-р)2 от . С повышением темп-ры увеличивается ММ п-ра за счет роста константы скорости р-ции в соответствии с ур-нием:

где С – константа.

Однако знач. повыш. темп-ры приводит к нежелательным побочным пр-сам – разрушению функц. гр., деструкции и структурированию п-ра. При добавлении в систему НМ к-т в качестве кат-ров скорость полик. опис. уравнением:

и при [А]=[В]

Диф. уравнение скорости расходования п-ров:

после интегрирования:

Откуда следует линейная зависимость 1/1-р от . Для таких пр-сов полик., протекающих как р-ции второго порядка, средняя степень полик. пропорциональна нач. конц. исх. веществ и времени р-ции:

В

общем случае при полик. среднечисловая

степень полим.

определяется как отношение числа исх.

молекул [А]0

к числу непрореагировавших молекул

определяется как отношение числа исх.

молекул [А]0

к числу непрореагировавших молекул

:

:

где (1-р) – доля непрореагировавших молекул, т.е.

Т.о., если р=0,9, то среднечисловая степень полик.:

Если р=0,9999, то Р=10000.