- •Часть 1

- •1. Основные сведения из теории гироскопа 5

- •Введение

- •1. Основные сведения из теории гироскопа

- •1.1. Движение абсолютно твердого тела вокруг неподвижной точки

- •1.2. Уравнения движения гироскопа

- •1.3. Основные свойства движения гироскопа

- •1.4. Гироскопический момент. Принцип д’Aламбера для гироскопа

- •1.5. Уравнения движения гироскопа в кардановом подвесе

- •1.6. Уравнения движения гироскопа во вращающейся системе коор-

- •1.7. Гироскоп как звено системы автоматического регулирования

- •2. Назначение гироскопических устройств и их основные типы

- •2.1. Задачи, решаемые гироскопическими устройствами

- •2.2. Основные элементы гироскопических приборов и устройств

- •2.3. Выходная информация акселерометра

- •2.4. Типы гироскопических устройств

- •3) Курсовертикали.

- •4) Гиростабилизаторы.

- •3. Гирогоризонты

- •3.1. Гирогоризонт и гировертикант

- •3.2. Невозмущаемый маятник

- •3.3. Гиромаятник. Гирогоризонт с коррекцией

- •3.4. Гирогоризонт с шулеровской коррекцией

- •4. Указатели курса и курсовертикали

- •4.1. Гироскоп Фуко 1-го рода

- •4.2. Маятниковый гирокомпас

- •4.3. Гирополукомпас

- •4.4. Курсовертикали

- •5. Гиростабилизаторы

- •5.1. Одно- и двухосные гиростабилизаторы

- •5.2. Трехосный гиростабилизатор

- •5.3. Понятие о гирокомпасировании

- •6. Измерители угловой скорости

- •6.1. Гиротахометр

- •6.2. Вибрационный роторный гироскоп

- •6.3. Гиротрон

- •7. Интеграторы угловой скорости

- •7.1. Гироскопический интегратор угловой скорости. Поплавковый интегри-

- •7.2. Динамически настраиваемый гироскоп

- •7.3. Волновой твердотельный гироскоп

- •8. Измерители параметров поступательного движения

- •8.1. Гироскопический интегратор линейных ускорений

- •8.2. Негироскопические измерители линейных ускорений

- •9. Оптические гироскопы

- •9.1. Принцип работы оптических гироскопов

- •9.2. Лазерный датчик угловой скорости

- •9.3. Волоконный оптический гироскоп

- •10. Гироскопические приборы и устройства космических летательных аппаратов

- •10.1. Особенности задач управления космическими летательными аппаратами

- •10.2. Гироорбитант

- •10.3. Гиродин

- •11. Опоры гироскопических приборов

- •11.1. Основные требования к опорам и их типы

- •11.2. Газо- и гидростатическая опоры

- •11.3. Электростатическая опора (подвес)

- •4 И корпус 5.

- •11.4. Магнитная опора. Криогенный гироскоп

- •Вопросы

7. Интеграторы угловой скорости

7.1. Гироскопический интегратор угловой скорости. Поплавковый интегри-

рующий гироскоп

, которая есть перпендикуляр к оси и векто-

ру

H

при

=

0.

ру

H

при

=

0.

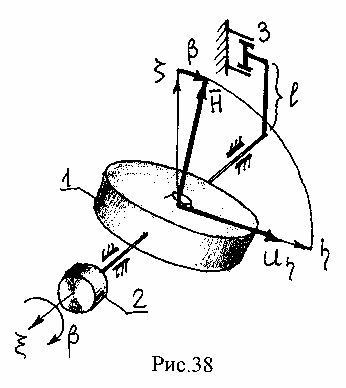

Как и применительно к ГТ, при вращении ги- роскопа вместе с объектом вокруг оси со скоро- стью u создается гироскопический момент во- круг , но, в отличие от ГТ, он уравновешивается моментом, создаваемым демпфером. Поскольку

демпфер создает усилие только при движении, равновесию моментов соответствует вра-

щение гироскопа вокруг c постоянной скоростью & , пропорциональной (в линейном приближении) u . Следовательно, сам угол пропорционален интегралу от u .

Чтобы получить этот результат аналитически, обратимся к уравнению (52), приняв в

нем с=0 (что соответствует исключению пружины) и полагая, как и ранее, малым. То-

гда вместо (52) получим

H M

kuh

k Ju&x / H

uz b

1

вр

, (60)

где k = H/h l 2, T = J/h l 2, а остальные обозначения сохраняют прежний смысл. Парамет-

ры k и Т называют коэффициентом усиления и постоянной времени ГИУС.

Как видно из (60), ГИУС - апериодическое интегрирующее звено, которое по затухании переходного процесса выдает значение интеграла от u с коэффициентом усиления k. Основные ошибки ГИУС обусловливаются вторым слагаемым правой части (60), по- грешностью коэффициента усиления k и динамической ошибкой.

Из приведенного анализа вытекает одно важное обстоятельство, касающееся условий

применения ГИУС. Поскольку угол должен находиться в ограниченных пределах (при

= 90 ГИУС, очевидно, просто теряет работоспособность), прибор может использо- ваться, главным образом, в индикаторном режиме, т.е. основание прибора должно отра- батывать измеряемую ГИУС скорость (при этом ГИУС измеряет ошибку отработки). В частности, ГИУС может успешно применяться (и применяется) в гиростабилизаторах.

На

практике

наиболее

широко

используется

конструкция

ГИУС,

предложенная

в

1945

г.

рус-

ским

ученым

Л.И.Ткачевым

-

поплавковый

ин-

тегрирующий

гироскоп (ПИГ). Его схема

изображена на

рис.39.

Прибор

включает

по-

плавок

1 в

виде цилиндра,

внутри

которого

размещен

гироскоп 2

(при

этом

корпус

по-

плавка

является

одновременно кожухом

гиро-

скопа)

и

датчик

угла

3.

Для

управления

ориен-

тацией

ПИГ

(при

его

размещении,

например,

на

ГСП)

на

ось

подвеса

4

поплавка

может

быть

установлен

датчик

момента

5.

Ось

подвеса

4

ус-

танавливается

в

камневых

опорах

6,

по-

добных

опорам,

используемым

в

часовых

механизмах.

Вся

полость

между

корпу-

На

практике

наиболее

широко

используется

конструкция

ГИУС,

предложенная

в

1945

г.

рус-

ским

ученым

Л.И.Ткачевым

-

поплавковый

ин-

тегрирующий

гироскоп (ПИГ). Его схема

изображена на

рис.39.

Прибор

включает

по-

плавок

1 в

виде цилиндра,

внутри

которого

размещен

гироскоп 2

(при

этом

корпус

по-

плавка

является

одновременно кожухом

гиро-

скопа)

и

датчик

угла

3.

Для

управления

ориен-

тацией

ПИГ

(при

его

размещении,

например,

на

ГСП)

на

ось

подвеса

4

поплавка

может

быть

установлен

датчик

момента

5.

Ось

подвеса

4

ус-

танавливается

в

камневых

опорах

6,

по-

добных

опорам,

используемым

в

часовых

механизмах.

Вся

полость

между

корпу-

сом 7 и поплавком заполняется вязкой

жидкостью 8.

Использование вязкой жидкости пре-

следует две цели.

Во-первых, она создает момент вязко- го трения, что обеспечивает требуемое функционирование прибора.

Во-вторых, благодаря создаваемой ею архимедовой силе разгружаются опоры. Для этого конструкция разрабатывается таким образом и подбирается такая жид- кость, чтобы плотность последней была равна средней плотности поплавка. Таким образом, поплавок имеет нейтральную

плавучесть. Благодаря разгрузке опор в качестве них могут использоваться опоры с мини- мальной площадью контакта трущихся моментов - опоры типа "игла-камень", применяе- мые, как отмечалось, в часах. Это позволяет существенно снизить влияние на точность вредного момента трения (см. (60)). В качестве упомянутой выше жидкости использу- ются, как правило, фторорганическая (плотность 1,9 г/см3) и хлорорганическая (плот- ность 2,7 г/см3) жидкости.

ПИГ, хотя и являются достаточно дорогими в изготовлении приборами, широко применяются в высокоточных системах навигации объектов, движущихся с высокими пе- регрузками, поскольку в этих условиях обеспечивают высокий уровень точности измере- ний.