Психологический анализ текста

ее разнообразии, но твердо и смело идущий на смерть, поэт города и чернозема, мешающий без зазрения совести конкретное и абстракт ное, современник всего исторического прошлого и влюбленный в но вейшие времена, нисходящий до давно прошедшего, чтобы лучше ох ватить будущее, пассеист и пророк, архаист, последователь Державина и новатор, соревнующийся с Хлебниковым, „исходящий всегда из смыслов, чтобы дойти до песни, что звучит в душе", космичный на подобие Тютчева и ребячливый, как Верлен, босяк и драчун, как Вил лой, созерцатель, как Данте, у себя дома в музыке и в картинах, лю бопытный к новейшим наукам и изобретениям, отягченный тяжестью тысячелетий, но свежий и новый, как только что вышедший из купе ли, метафорический донельзя, как Рембо, и предельно ясный, как Расин, неудобопонятный для многих, но „слишком хорошо понят ный всеми" (настолько, что остался под запретом полвека после смер ти), симфонический, как Бетховен, прозрачный, как Шуберт, дока зательно логичный, как Бах, непредвидимо гармоничный, как Моцарт, точный, как фламандцы и импрессионистичный, как Писсарро, шагающий вдоль и поперек по векам и просторам, но враг „всеядства", всегда помнящий о двойственности времени, одновремен но разрушающего и созидающего, стремящийся заполнить пустоту, заклясть не сущее, спасти время, историю и человека через чудот ворство поэзии, но знающий, что подлинное спасение находится по ту сторону литературы, и даже поэзии, в подражание Христу вплоть до мученичества» [95, с. 139].

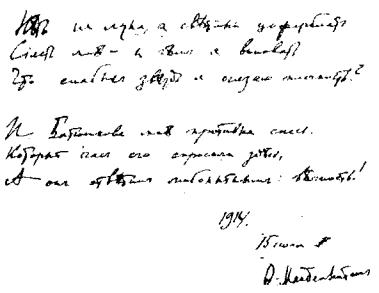

А. Ахматова

Что возникает в памяти, когда мы произносим: «Анна Ахматова»? Удивительный образ возвышенного, поэтичного и сильного человека, а еще рослая красавица в синем платье с глубоким декольте в желтой шали, черная челка, приспущенная на лбу, нос с горбинкой.

Каков душевный мир этой удивительной поэтессы и замечатель ной женщины? Сколько исследователей задавали себе этот вопрос. Написано множество книг и статей, а сколько будет написано еще! Каждый исследователь изучает жизнь великой поэтессы, исходя из сво их целей, подходов, взглядов, возможностей.

Например, музыковеды, написавшие множество работ о поэзии Анны Ахматовой и музыке, считают, что «выявить с исчерпывающей полнотой роль музыки в жизни Ахматовой пока затруднительно: твор ческая биография поэта еще не написана, не существует и основатель но документированного описания «земного пути» Анны Андреевны