monomers-Платэ-книга

.pdf

431

отделяется от глицерина при отстаивании. Далее эфир промывают водой для удаления следов глицерина. При времени пребывания ~1 ч достигается практически количественный выход целевого продукта.

На второй стадии эфир испаряют при 523 К, смешивают с водяным паром при 873 К и смесь вводят в зону пиролиза. Пиролиз осуществляют при температуре 673-848 К при времени пребывания 10 с.

CH3—(CH2)5—CH(OH)—CH2—CH=CH—(CH2)7—COO—CH3

Метилрицинолеат

CH3—(CH2)5—CHO + CH2=CH—(CH2)8—COO—CH3.

Гептаналь Метилундеканоат

Наряду с метилундеканоатом и гептаналем образуются также метиловые эфиры кислот: линолевой, олеиновой, рицинолевой, стеариновой, пальмитиновой и других, а также несколько процентов насыщенных и ненасыщенных жирных кислот от С14-С18.

Метилундеканоат подвергают далее гидролизу до ундеценовой кислоты:

CH2=CH—(CH2)8—COO—CH3 + H2O  CH2=CH—(CH2)8—COOH +

CH2=CH—(CH2)8—COOH +

Ундеценовая кислота

+ CH3OH.

Гидролиз осуществляют при температуре 298 К в присутствии едкого натра. Гидробромирование ундеценовой кислоты проводят с использованием в качестве бромирующего агента НBr, причем реакцию необходимо осуществлять таким образом, чтобы бром присоединился к терминальному (крайнему) атому углерода, т.е. против правила Марковникова. Это достигается путем бромирования в растворителе (толуоле) в присутствии пероксида бензоила как инициатора свободных радикалов. В реактор вводят газообразный бромид водорода. Поскольку эта реакция высоко экзотермичная, температуру в реакторе поддерживают ~273 К. 11-Бромундекановая кислота образуется с выходом

95%.

CH2=CH—(CH2)8—COOH + HBr  BrCH2—(CH2)9—COOH.

BrCH2—(CH2)9—COOH.

Аминирование бромкислоты происходит согласно схеме

BrCH2—(CH2)9—COOH + 2NH3  NH2—(CH2)10—COOH + NH4Br

NH2—(CH2)10—COOH + NH4Br

Реакцию проводят при 303 К в присутствии большого избытка водного раствора аммиака. Избыток аммиака удаляют, повышая температуру раствора до кипения.

432

11.1.7. Получение лауролактама

Лауролактам является мономером для получения полиамида - 12:

|

|

|

[—HN(CH2)11CO—]n + nH2O. |

nHN(CH2)11CO |

|||

По своим свойствам полиамид-11 и полиамид-12 близки между собой, однако полиамид-12 получают из лауролактама – доступного и дешевого нефтехимического сырья. Именно это обстоятельство делает его вполне конкурентоспособным.

Процесс получения лауролактама включает три стадии: тримеризацию бутадиена до 1,5,9-циклододекатриена в присутствии катализатора ЦиглераНатта, гидрирование циклододекатриена до циклододекана и превращение циклододекана в лауролактам (аналогично тому, как это происходит в производстве капролактама).

Тримеризация бутадиена

В процессе тримеризации бутадиена его можно использовать в виде индивидуального соединения или в смеси с другими компонентами фракции парового крекинга С4 в присутствии катализатора на основе тетрахлорида титана и диэтилалюминийхлорида. В качестве растворителя используют бензол или циклогексан:

3СH2=CH-CH=CH2

1,5,9-Циклододекатриен

В качестве побочных продуктов образуются винилциклогексен, циклооктадиен и полибутадиен. Селективность по целевому продукту при 90%-ной конверсии составляет 77%.

Гидрирование циклододекатриена

+ 3H2

+ 3H2  (CH2)12 циклододекан

(CH2)12 циклододекан

является сильно экзотермической реакцией; поэтому ее проводят в жидкой фазе при 473 К и давлении 1,4 МПа в присутствии никелевого катализатора при избытке водорода. Степень конверсии и селективность практически достигают 100%.

433

В промышленности применяют два метода получения лауролактама, в которых в качестве сырья используют циклододекан: процесс фирмы "Хемише Халс" (ФРГ) и фирмы "ATO Хем" (Франция).

Процесс фирмы "Хемише Халс"

Этот процесс аналогичен процессу получения капролактама из циклогексана и включает стадии окисления, дегидрирования, оксимирования и перегруппировку Бекмана.

Окисление циклододекана проводят в жидкой фазе при 423 К в присутствии борной кислоты. Смесь циклододеканола и циклододеканона получают с выходом 92% при степени конверсии циклододекана 7%. Окисление проводят в серии реакторов с мешалкой. Реакционная смесь из последнего реактора поступает в смеситель, в котором борные эфиры гндролизуются. Борная кислота переходит в водную фазу, затем концентрируется, кристаллизуется и направляется в рецикл. Циклододеканол выделяют ректификацией.

Дегидрирование циклододеканола в циклододеканон проводят при ~473 К в жидкой фазе в присутствии катализатора – меди, нанесенной на оксид алюминия. Степень конверсии составляет 75% при селективности 98%. Жидкий поток в сепараторе отделяется от водорода и направляется на ректификацию для выделения циклододеканона.

Оксимирование циклододеканона осуществляют действием гидроксиламина в растворителе, в качестве которого используют, как правило, изопропилциклогексан при 373 К. В этих условиях достигается практически полная конверсия. Процесс происходит в каскаде реакторов с мешалками. Исходная реакционная смесь включает раствор циклододеканона, водный раствор сульфата гидроксиламина с аммиаком для поддержания рН >7. Органическую фазу после отделения от водного слоя промывают концентрированной серной кислотой. Раствор оксимсульфата направляют на перегруппировку.

Перегруппировку Бекмана проводят в реакторах с мешалкой при 383 К в присутствии серной кислоты. При практически количественной конверсии выход целевого продукта составляет 92%. Продукт перегруппировки нейтрализуют аммиаком. Водный слой сульфата аммония экстрагируют бензолом для выделения растворенного в нем лактама. Лауролактам требуемой чистоты выделяют в каскаде из трех ректификационных колонн, работающих под вакуумом.

Процесс фирмы "ATO Хем" аналогичен описанному.

Процесс фирмы "Убе"

По этому способу лауролактам получается не из циклододекана, а из циклогексанона.

На первой стадии циклогексанон превращается в 1,1-пероксидицикло- гексиламин под действием водорода и аммиака в присутствии аммонийной со-

434

ли органической кислоты и стабилизатора пероксида - солей цинка и никеля

этилендиаминтетрауксусной кислоты:

O O

O + H2O2 + NH3

O + H2O2 + NH3

N

N

H

На второй стадии полученный пероксид пиролизуют при 773 К в присутствии паров воды:

O O

N

N

N C—(CH2)10COOH.

N C—(CH2)10COOH.

H

11-Цианоундекановая кислота получается с селективностью ~ 60%. В процессе образуются два основных побочных продукта: циклогексанон, который возвращают на первую стадию, и капролактам.

На заключительной стадии проводят гидрирование 11-цианоундекановой кислоты на рутениевом катализаторе, нанесенном на кремнезем, при 373 К под давлением 4,5 Мпа. При этом получают 12-аминоундекановую кислоту:

N C— (CH2)10—COOH + 2H2  H2N—(CH2)11—COOH.

H2N—(CH2)11—COOH.

11.1.8. Получение α-пирролидона

α-Пирролидон является мономером для синтеза полиамида-4. Полиамид-4 получают анионной полимеризацией пирролидона:

C=O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

n(CH2)3 |

|

|

—(CH2)3—C—NH— |

n |

||

NH |

|

|

O |

|

||

Впервые полиамид-4 был получен Барнсом в 1951 г. путем анионной полимеризации -пирролидона в присутствии щелочного катализатора. Барнс синтезировал полимер со стабильными конечными группами, высокой молекулярной массой и узким молекулярно-массовым распределением. Это дало возможность вырабатывать из полимера волокно прядением как из раствора, так и из расплава.

По своим свойствам полиамид-4 мало отличается от полиамида-6, однако он имеет более высокое влагопоглощение (9,5%), сравнимое с влагопоглощением хлопкового волокна, и более высокую температуру плавления – 523-533 К. Полиамид-4 удачно сочетает в себе свойства синтетических и натуральных волокон, прежде всего высокую прочность (~4,5 г/денье), высокую гидрофильность, хорошую накрашиваемость, низкую электризуемость.

435

Полиамид-4 применяют для изготовления тканей, одежды, трикотажа, белья, автомобильных ковриков, искусственной кожи, упаковочной пленки и т.д.

На основе -пирролидона получают также препараты поливинилпирролидона, обладающие (каждый в своем классе) уникальными характеристиками.

Впервые -пирролидон был получен Шпетом и Линтнером в 1936 г. взаимодействием -бутиролактона с аммиаком при 473-503 К. Реакция в этих условиях протекает до образования -гидроксибутирамида. При повышении температуры до 503 К происходит дегидратация последнего в -пирролидон:

H2 |

|

C—CH2 |

NH3 |

HO—(CH2)3—C |

O 473-503 |

К |

H2 |

|

C—CH2 |

|

|

||||||||

|

|

O |

|

-H2O |

|

|

|

NH |

|

H2C—C=O |

|

|

|

H2C—C=O |

|||||

|

|

NH2 |

|

||||||

Аминирование -бутиролактона

В настоящее время -пирролидон также получают из -бутиролактона и аммиака. Процесс осуществляют при повышенной температуре в среде аммиака под давлением или в водном растворе аммиака в отсутствие катализатора, а также в присутствии катализаторов: оксида алюминия, борфосфата, цеолитов, иода и его соединений.

Аминирование -бутиролактона проводят над дегидратирующим катализатором (Аl2О3) в паровой фазе при 523 К в токе аммиака. В результате образуется -пирролидон с выходом не более 50%.

Более высокой активностью обладают цеолиты. При 533 К и соотношении парциальных давлений аммиака и -бутиролактона более 3 селективность процесса по -пирролидону достигает 90%.

Значительно большее практическое значение приобрели процессы некаталитического синтеза -пирролидона из -бутиролактона.

Некаталитический синтез -пирролидона

В промышленном масштабе аминирование -бутиролактона впервые было осуществлено в годы Второй мировой войны в Германии (фирмой БАСФ) и позднее в США и Франции. Разработаны непрерывный и периодический методы получения -пирролидона.

По непрерывному способу технология получения -пирролидона включает в себя предварительную стадию образования амида -гидроксимасляной кислоты. Исходные -бутиролактон и сухой аммиак охлаждают при 258 К в

436

аппарате под давлением. В ходе реакции температура повышается до 313 К, а давление – до 0,8-1,0 МПа. -Гидроксибутирамид в расплавленном состоянии проходит через систему подогревателей и поступает в вертикальный реактор, в котором при 553 К и давлении 8,0-9,0 МПа дегидратируется в -пирролидон с выходом 90-95%.

По этой схеме аминирования -бутиролактона работают предприятия фирм "Мицубиси", " Дайниппон Инк." и др.

Восстановительное аминирование малеинового ангидрида

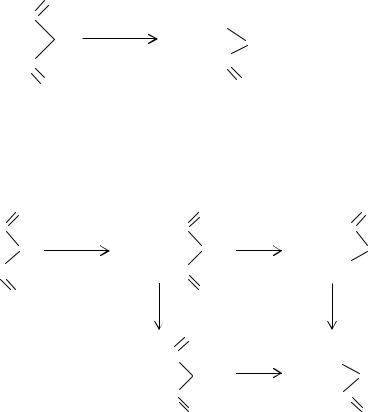

-Пирролидон может быть получен в одну стадию взаимодействием малеинового ангидрида с водородом и аммиаком:

|

|

|

O |

|

|

|

HC—C |

H2, NH3 |

H2C—CH2 |

||||

|

|

|

O |

|

NH |

|

HC—C |

|

H2C—C |

||||

|

|

|

O |

|

|

O |

Промежуточными продуктами синтеза являются янтарный ангидрид, - бутиролактон и сукцинимид:

|

|

|

|

|

Янтарный |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ангидрид |

|

|

|

|

||

|

|

O |

|

|

|

O |

|

|

|

O |

HC—C |

H2 |

H2C—C |

H2 |

H2C—C |

||||||

|

|

O |

|

|

O |

|

|

O |

||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

HC—C |

|

H2C—C |

|

H2C—CH2 |

||||||

|

|

O |

|

|

|

O |

|

|

|

γ-Бутиролактон |

|

|

|

|

NH3 |

|

|

|

NH3 |

||

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H2C—C |

|

H2 |

C—CH2 |

|||

|

|

|

|

H2 |

|

NH |

|

|

|

NH |

|

|

|

|

C—C |

|

H2 |

C—C |

|||

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

O |

Сукцинимид

-Пирролидон можно также получать из малеиновой и фумаровой кислот, аммонийной соли моноамида малеиновой кислоты, диамонийных солей малеиновой и фумаровой кислот, диэтилового эфира малеиновой кислоты, ян

тарной кислоты. Все эти соединения могут быть получены на основе малеинового ангидрида по реакциям гидрирования, гидролиза, солeобразования, дегидратации, образования амидов кислот и т.д. Наиболее эффективным явля-

437

ется процесс одностадийного восстановительного аминирования малеинового ангидрида в -пирролидон над гидрирующими катализаторами при повышенных температуре и давлении.

Восстановительное аминирование проводят при 473-548 К, давлении 7,0- 15,0 МПа в присутствии контактов на основе металлов VIII группы. При использовании катализаторов на основе никеля и кобальта процесс осуществляют под давлением 20,0-25,0 МПа. Выход -пирролидона зависит от типа применяемого катализатора. Так, в присутствии палладия, никеля и кобальта он достигает 80%.

Другие методы синтеза -пирролидона

Исходными веществами для получения -пирролидона могут служить азотсодержашие производные янтарной кислоты: сукцинимид, нитрил и динитрил янтарной кислоты, -гидроксибутиронитрил.

Неполное гидрирование сукцинимида. -Пирролидон образуется в ре-

зультате каталитического восстановления одной из карбонильных групп сукцинимида:

H2 |

O |

|

|

|

|

C—C |

H2 |

H2C—CH2 |

|||

|

NH |

|

NH |

||

|

-H2O |

|

|||

H2C—C |

H2C—C=O |

||||

|

|||||

|

O |

|

|

|

|

Гидрирование сукцинимида протекает в присутствии катализаторов на основе металлов VIII группы (платина, никель и кобальт) в интервалах 473-553 К и 20-60 Мпа; выход -пирролидона не превышает 80%. Скорость гидрирования в спиртах и 1,4-диоксане на порядок выше, чем в углеводородах и простых эфирах. При участии в реакции спиртов восстановление сукцинимида протекает по следующей схеме:

H3C |

H2C—C |

O |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|||||

CH—OH + |

|

|

NH |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|||||

H3C |

H2 |

|

C—C |

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

H3C |

H2C—CH—OH |

|

|

H2C—CH2 |

|||||

|

H2 |

||||||||

C=O + |

|

|

|

NH |

|

|

NH |

||

|

|

|

|

||||||

|

|

|

-H2O |

|

|||||

H3C |

H2C—C=O |

H2C—C=O |

|||||||

|

|

||||||||

438

-Пирролидон может быть получен также электролитическим восстановлением сукцинимида.

Получение -пирролидона из динитрила янтарной кислоты. -Пирроли-

дон получают из динитрила янтарной кислоты по двум вариантам:

H2C—CH2 |

H2 |

H2C—CH2 |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

N C |

|

|

CH2NH2 |

|

|

|

|

|

|||

N C C N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

H2O |

|

|

|

|

|

H2O |

|

|

|

|

|

||

H2 |

|

C—CH2 |

|

|

H2 |

|

C—CH2 |

H2 |

|

C—CH2 |

||||||

|

|

H2 |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

O=C |

|

C N |

|

|

O=C |

|

CH2NH2 |

O=C |

|

CH2NH2 |

||||||

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

NH2 |

|

|

NH2 |

OH |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H2 |

|

C—CH2 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O=C |

|

CH2 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NH |

|

По первому варианту восстанавливают одну из нитрильных групп динитрила янтарной кислоты под давлением водорода 5–20 МПа в интервале температур 353-473 К в присутствии азотсодержащего растворителя (например, пиридина) и катализатора гидрирования (Ni/С, Pd/С, скелетные никель – никель Ренея – или кобальт). После отделения катализатора к реакционной смеси добавляют воду или водный раствор NН4ОН и проводят гидролиз второй нитрильной группы. Далее осуществляют циклизацию аминокислоты при 473-573 К в атмосфере азота под давлением 3,0-9,0 МПа. Выход -пирролидона состав-

ляет ~ 70%.

По второму варианту проводят взаимодействие амида - цианпропионовой кислоты с водородом в присутствии аммиака над никелем Ренея. Выход -пирролидона достигает 85%.

Восстановление -цианпропионовой кислоты. -Пирролидон и его го-

мологи могут быть получены восстановлением -цианпропионовой кислоты и ее эфиров:

H2 |

|

C—CH2 |

H2 |

H2 |

|

C—CH2 |

-H2O |

H2C—СH2 |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|||||||

O=C |

|

C N |

|

O=C |

|

CH2NH2 |

|

O=C CH2 |

|

|

|

|

|

||||||

OH |

|

OH |

|

|

NH |

||||

Синтез осуществляют на никелевых катализаторах при 573 К и давлении водорода до 10 МПа.

Получение -пирролидона из -оксибутиронитрила. -

Гидроксибутиронитрил может быть превращен в -пирролидон путем гидроли-

439

за в -гидроксибутирамид и последующей дегидратацией амида при 473-573 К. Выход -пирролидона составляет ~ 80%.

11.2. МОНОМЕРЫ ДЛЯ ПОЛИАМИДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПОЛИКОНДЕНСАЦИЕЙ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ И ДИАМИНОВ

Для получения таких полиамидов используют различные дикарбоновые кислоты и их производные, а также алифатические и ароматические диамины. Широкий выбор мономеров позволяет получать полиамиды с различными свойствами.

Значительное влияние на результат реакции поликонденсации оказывает склонность мономеров к образованию циклов, которая зависит от числа атомов углерода, азота и других элементов, находящихся между функциональными группами кислого амидоамина – продукта первой стадии поликонденсации. По У. Карозерсу технически ценные продукты получаются из таких диаминов и дикарбоновых кислот, в которых число имеющихся СН2-групп в сумме составляет, по меньшей мере, девять. Склонность таких соединений к образованию низкомолекулярных циклических имидов незначительна. Низшие дикарбоновые кислоты и низшие первичные диамины, по-видимому, не могут быть использованы в реакции поликонденсации вследствие легкости образования циклов:

H2N(CH2)nNH2 + 2HOOC(CH2)mCOOH

CO |

CO |

(CH2)m |

N—(CH2)n—N CH2)m; |

CO |

CO |

2H2N(CH2)nNH2 + HOOC(CH2)mCOOH

NH |

N |

(CH2)n C(CH2)mC |

(CH2)n |

N |

NH |

Важный фактор, который необходимо учитывать при оценке результатов поликонденсации, - устойчивость функциональных групп мономера в условиях реакции. Так, склонность дикарбоновых кислот алифатического ряда к декарбоксилированию является препятствием для применения их в качестве мономера. В табл. 11.2 показано, что стабильность дикарбоновых кислот возрастает с увеличением длины углеводородной цепи, причем кислоты с четным числом метиленовых групп более устойчивы, чем кислоты с нечетным числом.