- •1.1. Основные схемы аэс

- •1.2. Конструкционная схема канального реактора

- •1.3. Конструкционная схема корпусного реактора

- •1.4. Конструкционные схемы кассет и технологических каналов

- •2.1. Основные двух- и трехкоитурные

- •2.2. Общая характеристика парогенераторов

- •2.3. Основные схемы парогенераторов,

- •2.4. Основные схемы парогенераторов, обогреваемых жидким металлом

- •2.5. Парогенераторы, обогреваемые газами

- •3.1. Общая характеристика процесса генерации в парогенерирующем элементе

- •3.2. Генерация пара на плоских поверхностях в свободном объеме

- •3.3. Генерация пара на плоских поверхностях при направленном движении восходящего пароводяного потока

- •3.4. Определение реактивной силы жуковского и статической силы магнуса

- •3.5. Анализ действия сил на пузырек пара

- •3.6. Плотность центров парообразования на теплообменной поверхности

- •3.7. Частота отрыва паровых пузырьков

- •4.1. Изменение структуры пароводяного потока по длине парогенерирующего канала

- •4.2. Расходные характеристики пароводяного потока

- •4.3. Истинные характеристики пароводяного потока

- •4.4. Изменение основных характеристик пароводяного потока по длине парогенерирующего канала

- •4.5. Влияние давления на истинные

- •5.1. Определение истинного паросодержания

- •5.2. Определение истинного паросодержания

- •5.3. Определение истинного паросодержания в трубах методом просвечивания γ-излучением

- •5.4. Выбор нуклидов для просвечивания γ-излучением

- •6.1. Физическая модель восходящего пароводяного потока

- •6.2. Определение истинного паросодержания в парогенерирующих трубах

- •6.3. Определение истинного паросодержания в парогенерирующих кольцевых щелях

- •6.4. Определение истинного паросодержания в кассетах и технологических каналах

- •7.1. Гидравлические сопротивления

- •7.2. Гидравлическое сопротивление трения в кассетах при движении однофазных потоков

- •7.3. Уравнения движения двухфазного потока

- •7.4. Сопротивление дистанционирующих решеток при течении двухфазных потоков

- •7.5. Сопротивление трения в кассетах

- •7.6. Определение полного сопротивления в кассетах и технологических каналах

- •8.1. Гидравлическое сопротивление трения при движении однофазных потоков

- •8.2. Гидравлическое сопротивление трения при движении двухфазных потоков

- •8.3. Определение местных гидравлических сопротивлении

- •8.4. Влияние плотности теплового потока на гидравлическое сопротивление

- •9.1. Физическая основа естественной циркуляции

- •9.2. Движущий и полезный напоры

- •9.3. Среднеинтегральное паросодержание на участке парогенерирующего канала

- •9.4. Расчет естественной циркуляции в простых контурах

- •9.5. Расчет естественной циркуляции в сложных контурах

- •9.6. Экспериментальные исследования

- •9.7. Расчет естественной циркуляции по упрощенному методу

- •9.8. Показатели надежности естественной циркуляции

- •10.1. Уравнение гидродинамической характеристики

- •10.2. Тепловая и гидравлическая неравномерности параллельно включенных парогенерирующих каналов

- •10.3. Методы устранения межвитковых пульсаций

- •10.4. Экспериментальные исследования

- •10.5. Исследования гидродинамической устойчивости с использованием теории автоматического регулирования

- •11.1. Физическая основа безнапорного движения пара через слой жидкости

- •11.2. Парораспределительные дырчатые щиты

- •11.3. Гидродинамика барботажного слоя

- •11.4. Паропромывочные устройства

- •12.1. Сепарация пара в паровом объеме

- •12.2. Жалюзийная сепарация

- •12.3. Центробежная сепарация парожидкостных систем

- •12.4. Экспериментальные методы отбора проб пара и обоснование сепарирующих устройств

- •13.1. Требования к качеству пара и питательной воды

- •13.2. Уравнения солевого баланса

- •13.3. Условия получения чистого пара

- •13.4. Коррозионные процессы на поверхностях теплообмена со стороны рабочего тела

- •13.5. Отложение примесей воды на поверхностях

- •13.6. Водный режим в парогенераторах и реакторах

- •14.1. Теплообмен на погруженных теплоотдающих поверхностях

- •14.2. Теплообмен при пузырьковом кипении в условиях направленного движения потока

- •14.3. Теплообмен при кипении жидкости, не догретой до температуры насыщения

- •14.4. Режим ухудшенного теплообмена

- •14.5. Теплообмен при движении однофазных сред

- •14.6. Особенности теплообмена в активной зоне ядерного реактора

- •15.1. Механизм процесса кризиса теплообмена

- •15.2. Кризис теплообмена при кипении на погруженных поверхностях

- •15.3. Кризис теплообмена в условиях направленного движения пароводяного потока

- •15.4. Области кризиса теплообмена при продольном обтекании твэлов

- •15.5. Определение запаса до кризиса теплообмена в наиболее энергонапряжеиной кассете ядерного реактора

- •16.1. Общие положения при проектировании

- •16.2. Выбор числа петель и мощности

- •16.3. Расчет паропроизводительности

- •16.4. Теплотехнические расчеты

14.5. Теплообмен при движении однофазных сред

Анализ общих дифференциальных уравнений (теп-лообмена, теплопроводности, движения и неразрывности), описывающих перенос теплоты между стенкой и однофазной жидкостью, позволил получить с помощью теории подобия для стационарного режима общую критериальную зависимость

Nu=f(Re, Pr, Gr). (14.32)

При турбулентном режиме течения однофазной жидкости, когда проявление гравитационных сил незначительно, критериальная зависимость упрощается:

Nu=f(Re, Pr). (14.33)

В зависимости от физических свойств теплоносителей эти выражения по функциональной связи определяемого и определяющих критериев делятся на две группы. Для всех капельных жидкостей и газов расчетная зависимость может быть записана в общем виде:

Nu=CRenPrm. (14.34)

В жидких металлах благодаря высоким значениям ко-эффициента теплопроводности и соответственно малым числам Рr молекулярная теплопроводность не только определяет передачу теплоты вблизи стенки, но и вносит большой вклад в этот процесс в зоне развитого турбу-лентного ядра потока. В связи с этим расчетная крите-риальная зависимость для жидких металлов имеет иной вид:

Nu=A+B(RePr)к или (14.35)

Nu=A + ВРек.

Конкретная форма (14.34) для турбулентного течения среды в трубах при Re≥104 дана М. А. Михеевым:

Nuf=0,021Ref0,8Prf0,43CtCl, (14.36)

где Νuf=αd/λ; Ref=wd/v; Prf =v/a.

Теплофизические параметры, вошедшие в критерии Nuf, Ref, Prf, определяются по средней температуре жид-

кости. Коэффициент Ct представляет собой поправку, учи-тывающую изменение физических свойств среды в при-стенном слое.

Для капельных жидкостей

Сt=(Рrf/Рrw)0,25. (14.37)

Критерий Рrw определяется при температуре стенки. Ко-эффициент Cl учитывает изменение процесса теплообмена на начальном участке стабилизации. В коротких тепло-обменных трубах при l/d<50 Сl>1. При l/d>50 Cl=1. Наиболее точной полуэмпирической формулой для расче-та теплопередачи в трубах в интервале значений 104<Re<5.106 и 0,5<Рr<2000 является выражение, предложенное Б. С. Петуховым:

![]() (14.38)

(14.38)

где ξ=(l,821gRe—1,64)-2; К1=1+3,4ξ; К2=11,7+1,8Рr-1/3. Результаты, полученные по этой формуле для стабилизированного гидродинамического режима и тепло-обмена, согласуются с экспериментальными данными с погрешностью, не превышающей 4 — 5%.

При турбулентном движении среды в изогнутых трубах коэффициент теплообмена выше, чем в прямых, и может быть подсчитан по соотношению αиз=αпрε, где ε=1+1,8d/Rг (Rг — радиус гиба).

При турбулентном течении однофазного потока в коль-цевых каналах для определения коэффициента теплообмена можно рекомендовать формулу В. П. Исаченко и Η. М. Галина:

Nuf=0,017Ref0,8Prf0,4(d2/d1)0,18CtCl. (14.39)

В формуле (14.39) определяющий размер — эквивалентный диаметр dэ=4Ω/Π; Ω — проходное сечение щели; П — смоченный периметр. Множитель (d2/d1)0,18 учитывает особенности теплообмена от внутренней греющей трубки к среде, протекающей в кольцевом канале; d1 и d2 — соответственно внутренний и внешний диаметры кольцевого канала.

Формулы (14.36) и (14.38) справедливы для каналов, шероховатость которых соответствует шероховатости труб промышленного изготовления. Теплообмен при продольном смывании пучков труб или стержней (конструкционная форма кассет и технологических каналов ядерных реакторов, а также теллообменных поверхностей парогенерато-

ров) протекает интенсивнее из-за более сильной турбули-зации потока. На условия переноса энергии оказывает влияние взаимное расположение труб и стержней в пучке. Для расчета теплообмена в пучках с продольным смыванием потоком при Re≥5.103 А. Я. Инаятов рекомендует усовершенствованную зависимость (14.36):

![]() (14.40)

(14.40)

В качестве определяющего размера здесь принят экви-валентный диаметр dэ всего канала с пучком труб, наружный диаметр каждой из которых равен d; расстояние между осями соседних стержней. S1 и S2.

В технологических каналах и кассетах с пучками круглых стержней, расположенных в равносторонней треугольной решетке с расстоянием между центрами стержней S, можно рассчитывать теплообмен по соотношению П.А. Ушакова

Nu=ARe0,8Pr0,4, (14.41)

где A=0,0165+0,02[1—0,91/(S/d)2](S/d)0,15; d — диаметр стержней.

Формула (14.41) применима в диапазоне 5.103<Re≤5·105; 0,7<Рr≤20. Для пучков стержней с треугольной π квадратной решетками теплообмен можно определить по аналогичной (14.41) формуле В. П. Субботина:

Nu=CRe0,8Pr1/3. (14.42)

Для треугольной решетки с шагом l,l<S/d<l,5 можно записать С=0,026(S/d)—0,006. Для квадратной решетки с шагом 1,l<S/d< 1,3 имеем С=0,042(S/d)—0,024. Расчет теплообмена при продольном обтекании однофазным потоком пучков, расположенных в прямоугольной решетке, также возможен по формуле В. М. Боришанского:

Nu=l,lψNuитp, (14.43)

где

![]()

![]()

S1 и S2 — расстояния между осями соседних стержней; d — диаметр стержня.

Удобный прием для практических расчетов теплообмена в пучках стержней возможен при использовании (14.36), если вместо эквивалентного диаметра подставить эффективный диаметр, определенный по (7.23).

Отдельные элементы парогенерирующих поверхностей представляют собой пучки параллельно расположенных труб с поперечным омыванием теплоносителем первого контура. Расположение труб может быть коридорное и шахматное. Передача теплоты в пучке труб во многом зависит от его геометрической формы, характеризуемой наружным диаметром d, поперечным шагом S1, продольным шагом S2, числом рядов труб поперек потока z1 и вдоль потока z2. В пучках с поперечным омыванием потоком существует три гидродинамических режима: ламинарный, смешанный и турбулентный. Этим режимам соответствуют свои закономерности теплообмена. Наиболее изучен смешанный режим, отвечающий диапазону Re=103÷105. В этом диапазоне чисел Рейнольдса работает практически большинство энергетических теплообменных поверхностей. Для смешанного режима поперечного обтекания пучков можно рекомендовать формулу

Nuf=CRefnPrf0,33Cε1ε2. (14.44)

Определяющим размером является наружный диаметр трубок и стержней. Скорость омывания среды выбрана в самом узком поперечном сечении рассчитываемого ряда. Отличие интенсивности теплообмена в первых двух рядах пучка от средней для всего пучка учитывается величиной

ε1. При числе рядов по ходу теплоносителя z2≥10 можно принимать в расчетах ε1 = 1); ε2 учитывает влияние геометрии пучка на интенсивность теплообмена. Для коридорного пучка ε2=(S2/d)-0,15, Для шахматного при S1/S2<2 ε2= =(S1/S2)1/6, а при S1/S2≥2

ε2 = 0,12.

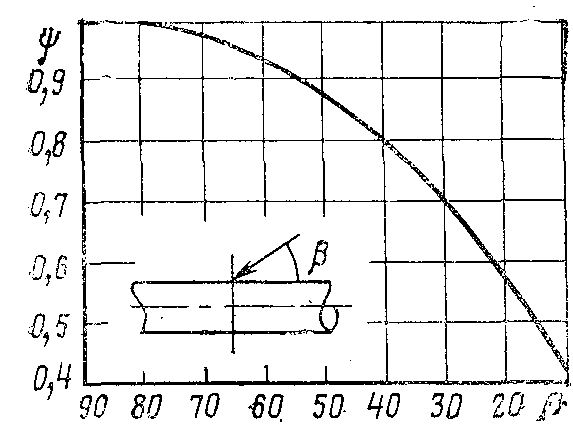

Рис. 14.3. Зависимость изме-нения φ от угла атаки набе-гающего потока β

В формуле (14.44) для шах-матных пучков С=0,41 и n=0,6, для коридорных С=0,26 и n=0,65. Если в пучке

по ходу теплоносителя всего три ряда, то в коридорных пучках для первого ряда ε1=0,6, для второго ε1=0,88, а для третьего ε1 = 1; в шахматных пучках для первого ряда ε1=0,6, для второго ε1=0,66, а для третьего ε1 = 1,0.

Если набегающий поток входит в пучок под некоторым углом к плоскости переднего ряда, то интенсивность теп-лообмена понижается по сравнению с теплообменом при

входе потока в пучок под прямым углом. В этом случае полученный по формуле (14.44) коэффициент теплообмена следует умножить на поправочный коэффициент ψ : αψ=αψ. Коэффициент ψ изменяется в зависимости от угла атаки β и определяется по графику (рис. 14.3).

При продольном обтекании теплообменной поверхности жидким металлом условия теплообмена между стенкой и средой сильно зависят от контактного сопротивления, которое не остается постоянным, а изменяется во времени по длине канала. На контактное сопротивление большое влияние оказывает чистота теплоносителя. Наличие в жидком металле различных примесей (окислов и химически активных газов) приводит к существенному снижению интенсивности теплообмена.

Для достаточно чистого металла расчет теплообмена при продольном обтекании труб можно проводить по формуле М. А. Михеева:

Nu=4,8+0,014Ре0,8 при 40<Ре<3,2· 104

и Re>104 (14.45)

или по формуле В. М. Субботина:

Nu=4,36+0,025Pe0,8 при 20<Ре<104. (14.46)

Определяющими величинами в обоих случаях являются средняя температура жидкого металла и внутренние диа-метры труб.

В практических расчетах широкое распространение по-лучила зависимость В. М. Боришанского:

Nu = 7,5 + 0,005Pe при 300<Ре<104 и Re>104; Nu = 4,36 + 0,016Ре при Ре < 300. (14.47)

При отсутствии специальных мер по тщательной очистке теплоносителя и при недостаточно эффективных других мерах, предотвращающих контактное сопротивление, ко-эффициент теплообмена резко снижается. Для этих случаев может быть использована формула, предложенная М. А. Михеевым,

Nu=3,4+0,014Pe0,8 для 200<Ре<2.104 (14.48) или формула С. С. Кутателадзе и В. М. Боришанского

Nu=5+0,0021 Ре для 100<Ре<2·104. (14.49)

Для теплообменных поверхностей пучка с продольным об-теканием жидким металлом рекомендуется формула ФЭИ

Nu=8Pe0,6 [dэ/l+0,027 (S/d— 1,1)0,46] (14.50)

при l,l<S/d<l,4; 60<l/dэ<240; 200<Ре<1200 или формула ЦКТИ

Nu = 8Ре0,6 (dэ/l) для l/dэ ≤ 300; (14.51)

Nu = 0,026Pe0,6 для l/dэ>300,

где l — длина труб теплообменного пучка, м; S — расстоя-ние между центрами труб, м; dэ — эквивалентный диаметр пучка, м.

Для расчета среднего коэффициента теплообмена при поперечном обтекании шахматных и коридорных пучков может быть использована следующая зависимость:

Nu=Pe0,5, (14.52)

где 1,2≤S1/d≤2,4; 1,2<S2/d<1,5 для шахматных пучков и l,2≤S1/d<l,7; 1,18≤S2/d<l,7 для коридорных пучков. При определении Nu и Ре в формулы подставляются наружный диаметр трубы и скорость потока в узком сечении пучка. Формулы (14.51) и (14.52) справедливы для расчета α в чистых металлах.