- •Лабораторная работа № 14

- •2. Исследование жвачки, отрыжки и рвоты

- •3. Исследование ротовой полости

- •4. Исследование глотки

- •5. Исследование пищевода

- •6. Исследование зоба у птиц

- •Лабораторная работа № 15

- •Лабораторная работа № 16 «наружное исследование брюшных органов у жвачных животных»

- •1. Методика исследования рубца

- •Исследование сетки

- •Исследование книжки

- •Исследование сычуга

- •Исследование кишечника

- •Исследование печени

- •Лабораторная работа № 17 «наружное исследование брюшных органов у лошадей и других животных»

- •Методика исследования желудка у лошадей и других животных

- •Исследование кишечника у лошадей и других животных

- •Исследование печени у лошадей и других видов животных

- •Лабораторная работа № 18, 19 «методы взятия и исследования желудочного содержимого, желудочного сока, рубцового содержимого и фекалий»

- •1. Исследование желудочного содержимого

- •Определение свободной соляной кислоты.

- •Определение общей кислотности

- •Определение связанной соляной кислоты.

- •Определение дефицита соляной кислоты

- •Определение молочной кислоты

- •Определение уропепсина.

- •Микроскопическое исследование

- •3. Исследование содержимого рубца у жвачных животных

- •Определение химических свойств

- •Определение летучих жирных кислот (лжк)

- •Определение общей кислотности

- •Микроскопическое исследование

- •Определение активности рубцовой микрофлоры по Дирксену и Хофиреку

- •4. Исследование фекалий

- •Химическое исследование

- •Определение органических кислот в фекалиях

- •Определение аммиака

- •5. Функциональные методы исследования печени

- •6. Исследование выделительной способности печени (бросульфалеиновая проба)

- •6. Пункция печени у крупного рогатого скота

- •7. Диагностика заболеваний поджелудочной железы.

Исследование кишечника у лошадей и других животных

Топография кишечника лошади представлена на рисунке 7. При исследовании используют как общие (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию), так и дополнительные методы.

Осмотр. При осмотре обращают внимание на конфигурацию живота, состояние ануса, акт дефекации, наличие колик и т. д.

Наружная пальпация. У лошадей препятствием для наружной пальпации служит толщина и напряженность брюшной стенки.

Перкуссия. Перкутируют в соответствии с топографией кишечника, выявляя изменения в нем и устанавливая их характер. Нужно помнить, что перкуссии доступны только участки кишечника, прилегающие к брюшной стенке. Перкуссионный звук зависит от степени наполнения кишечника и характера его содержимого.

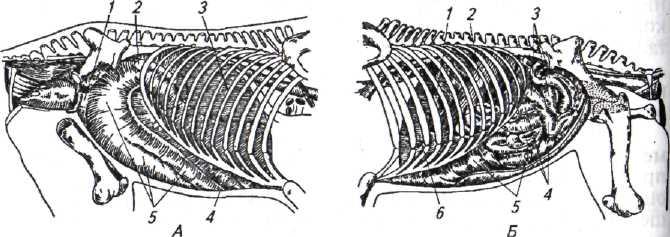

Рис. 4.7. Топография органов брюшной полости лошади:

А — справа: / — петли тощей кишки; 2 — двенадцатиперстная кишка; 3— печень; 4 — правое колено большой ободочной кишки; 5—слепая кишка;

Б— слева: 1 —желудок; 2 — селезенка; 3 — петли малой ободочной кишки; 4— петли тощей кишки; 5—левое нижнее колено большой оболочной кишки; 6— печень

Слева перкутируют тонкий отдел кишечника — в области средней трети живота (подвздоха), при этом слышен притупленно-тимпанический звук. В верхней трети живота перкутируют малую ободочную кишку (звук от притуплённого до тимпанического); в нижней трети—левое вентральное и левое дорсальное колена большой ободочной кишки.

Справа перкутируют в основном толстый отдел кишечника. В области голодной ямки — головку, правого подвздоха — тело слепой кишки, а в вентральной области брюшной стенки — левое дорсальное и правое вентральное колена большой ободочной кишки. В области подвздоха позади слепой кишки по узкой пологе перкутируют петли тощей кишки.

Перкуторный звук в области правой голодной ямки —тимпанический, по мере продвижения в вентральном направлении переходит сначала в притупленно-тимпанический, а затем в тупой. При метеоризме кишечника, особенно толстого отдела, звук становится громким тимпаническим, в некоторых случаях — с металлическим оттенком, при застое содержимого — тупым.

Аускультация. Применяют непосредственный или инструментальный метод. Прослушивают перистальтические шумы кишечника: в тонком отделе они напоминают звуки переливания жидкости или журчания, в толстом — звуки урчания, грохота, мурлыкания как бы доносящиеся издалека. При патологических состояниях шумы перистальтики усилены, ослаблены или i овеем неслышны.

При усилении перистальтики шумы становятся непрерывными и настолько громкими, что их можно услышать, находясь на неко-юром расстоянии от животного.

При ослабленной перистальтике шумы слабые, редкие и непродолжительные, что характерно для гипотонии кишечника при воспалительных процессах, метеоризме.

Высшей степенью расстройства работы кишечника считают отсутствие перистальтических шумов.

Полное прекращение перистальтики отмечают при непроходимости кишечника и его сильном метеоризме. (В последнем случае, особенно при метеоризме толстого отдела кишечника, иногда аускультируют шум «падающей капли».)

Внутренняя пальпация. У лошадей методика ректального исследования такая же, как у жвачных. При этом обращают внимание на состояние анального сфинктера, степень наполнения прямой кишки, характер содержимого и состояние ее стенок.

Определив состояние стенок прямой кишки, исследуют малую ободочную кишку, в которой прощупывают комки кала, расположенные на некотором отдалении друг от друга. В вентральной области брюха ниже уровня лонных костей пальпируют верхнее и нижнее колена большой ободочной кишки, по дугообразной кривизне определяют тазовый изгиб, а по тениям (по кармашкам и продольным полосам) — вентральное колено. Тонкий отдел кишечника исследуют между малой и большой ободочными кишками, его петли частично перемешиваются с петлями малой ободочной кишки. Тощую кишку удается пальпировать при увеличении ее объема и при выраженной болезненности, в других случаях она плохо дифференцируема.

В зоне правой голодной ямки и правого подвздоха, ближе к тазовой полости, пальпируют слепую кишку: вверху —ее головку, которая заполнена газами, а в подвздошной области — тело с тестообразным содержимым (слепую кишку можно распознать по тении, идущей сзади вперед и сверху вниз). Несколько левее и впереди слепой кишки исследуют желудкообразное расширение большой ободочной кишки, заполненное содержимым тестообразной консистенции.

У некрупных животных ректальным методом можно исследовать желудок (при его расширении), почки, переднюю брыжеечную артерию, селезенку. Эпигастрий и нижняя часть мезогастрия внутренней пальпации недоступны.

Ректальным методом диагностируют различные формы колик, новообразования, заболевания брюшины; определяют место локализации механической непроходимости при инвагинации, завороте, при внутреннем ущемлении и закупорке кишок.

Ректоскопия. С помощью ректоскопа визуально исследуют слизистую прямой кишки, оценивают состояние ее стенок. Предварительно прямую кишку освобождают от кала. Ректоскоп должен быть исправен и правильно подготовлен к введению — подогрет до температуры тела животного и смазан вазелиновым маслом.

Пункция. К пункции прибегают при подозрении на геморрагический инфаркт кишечника, особенно при тромбоэмболических колитах. Место пункции определяют по результату ректального исследования.

Исследование кишечника у свиней. Тонкий отдел исследуют справа и слева — в каудовентральной части брюха, толстый отдел — преимущественно слева.

Применяют общие методы — осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию, а также дополнительные — ректоскопию, рентгеноскопию, пункцию кишечника, эндоскопию (для исследования двенадцатиперстной кишки). Исследование взрослых упитанных свиней общими методами затруднено и не дает желаемых результатов из-за толстого слоя жира и беспокойства животных. У поросят, подсвинков и у животных с неудовлетворительной упитанностью можно с достаточной эффективностью использовать общие методы.

Осмотр. С его помощью выявляют выпячивание брюшных стенок слева или справа в зависимости от того, в каком отделе кишечника развился метеоризм. Ограниченные выпячивания возможны и при грыжах.

Наружная пальпация. Данным методом удается обнаружить участки копростаза, инвагинации, твердоэластические «пакеты» в кишечнике при чуме свиней и туберкулезе.

Перкуссия. По тимпаническому звуку диагностируют метеоризм кишечника.

Аускультация. Прослушивают перистальтические шумы, отмечая их изменения при гипотонии, атонии или при повышенной сократимости кишечника. При учащенной и сильной перистальтике шумы резко усилены.

Внутренняя пальпация. Свиней ректально исследовать можно пальцем. При этом пальпации доступна только каудальная часть прямой кишки с анальным сфинктером. Ректальным методом определяют состояние слизистой прямой кишки и характер содержимого последней.

Исследование кишечника плотоядных. Применяют как общие методы, так и дополнительные — рентгеноскопию, ректоскопию, эндоскопию.

Основной и наиболее эффективный метод наружного исследования кишечника —это пальпация. Бимануальным способом выявляют участок инвагинации, копростаз, опухоль, обнаруживают инородный предмет, определяют степень наполнения кишечника, характер его содержимого и т. д.

Техника ректального исследования плотоядных такая же, как и свиней.

Исследование кишечника у птиц. Обращают внимание на объем живота: его увеличение отмечают при водянке, скоплении газов в кишечнике, желточном перитоните и т.д.

Кишечник пальпируют позади грудной кости и справа за последним ребром. В норме кишечные петли мягкие, а при скоплении химуса и кала отдельные части кишечника плотные на ощупь.

Ректальное исследование показано при подозрении на опухоли, кисты, при задержании яйца и т. д. Палец, смазанный вазелином (можно использовать и напальчник), осторожно вводят в клоаку и удаляют из нее кал, а затем продвигают в прямую кишку или яйцевод. Отверстие яйцевода расположено в глубине клоаки слепа, а вход в прямую кишку — справа.