- •И.С. Колпащикова, е.Р. Кофанов, е.М. Алов углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов

- •1. Алканы

- •1.1. Гомологический ряд, изомеры

- •Гомологический ряд алканов. Число структурных изомеров

- •1.2. Строение метана

- •1.3. Строение этана

- •1.4. Вращение вокруг простой углерод-углеродной связи. Конформации

- •1.5. Физические свойства

- •1.6. Химические свойства

- •1.6.1. Хлорирование и бромирование метана. Механизм реакции

- •1.6.2. Строение метильного радикала

- •1.6.3. Расчет изменения энергии в ходе реакции

- •1.6.4. Энергетическая диаграмма реакции. Связь энергии

- •Хлорирования метана

- •Бромирования метана

- •1.6.5. Причина различной реакционной способности галогенов

- •Зависимость реакционной способности галогенов от энергии связи h–Hal

- •1.6.6. Галогенирование высших алканов. Механизм

- •1.6.7. Медленная стадия. Энергетическая диаграмма

- •1.6.8. Причина различной устойчивости радикалов

- •1.6.9. Зависимость скорости образования радикалов

- •1.6.10. Расчет реакционной способности различных связей

- •1.6.11. Селективность в реакциях хлорирования

- •Малореакционного Br• с пропаном

- •1.6.12. Нитрование

- •1.6.13. Сульфоокисление и сульфохлорирование

- •1.6.14. Окисление

- •1.6.15. Термическое разложение алканов, крекинг

- •1.6.16. Ионные реакции алканов

- •1.7. Методы синтеза алканов

- •1.7.1. Гидрирование алкенов и алкинов

- •1.7.2. Реакция Вюрца

- •1.7.3. Гидрирование галогеналканов

- •2.2. Плоскополяризованный свет. Оптическая активность

- •2.3. Строение молекул и оптическая активность

- •2.4. Обозначение конфигураций

- •2.5. Соединения с несколькими хиральными центрами.

- •2.6. Методы разделения энантиомеров

- •3. Циклоалканы

- •3.1 Номенклатура. Изомерия

- •3.2. Физические свойства

- •3.3. Строение

- •Теплоты сгорания и энергии напряжения циклоалканов

- •3.4. Химические свойства

- •3.5. Способы получения

- •4.2. Строение этена

- •4.3. Физические свойства

- •Физические свойства алкенов

- •4.4. Химические свойства

- •4.4.1. Гидрирование. Теплота гидрирования

- •4.4.2. Теплота гидрирования и устойчивость алкенов

- •4.4.3. Присоединение галогенов

- •4.4.3.1. Механизм реакции

- •4.4.3.2. Реакционная способность галогенов в реакции АdЕ

- •4.4.4. Присоединение галогеноводородов

- •4.4.4.1. Механизм реакции

- •4.4.4.2. Направление электрофильного присоединения

- •К пропену

- •4.4.4.3. Реакционная способность и селективность

- •4.4.4.4. Перегруппировка

- •Механизм реакции

- •4.4.5. Присоединение бромистого водорода в присутствии

- •1. Инициирование:

- •2. Рост цепи:

- •3. Обрыв цепи:

- •4.4.6. Присоединение серной кислоты

- •4.4.7. Гидратация алкенов. Присоединение спиртов

- •4.4.8. Гидроборирование алкенов

- •4.4.9. Алкилирование алкенов

- •4.4.10. Полимеризация алкенов

- •4.4.11. Окисление

- •4.4.12. Реакция аллильного замещения. Галогенирование

- •4.5. Способы получения алкенов

- •Характеристики химических связей в молекуле алкинов

- •Характеристики связей с-н в алканах, алкенах и алкинах

- •5.2. Физические свойства

- •5.3. Химические свойства

- •5.3.1. Реакции присоединеня

- •5.3.1.1. Каталитическое гидрирование и восстановление

- •5.3.1.2. Реакции электрофильного присоединения Галогенирование

- •Гидрогалогенирование

- •Гидратация

- •5.3.1.3. Нуклеофильное присоединение

- •5.3.2. Кислотность алкинов

- •Константы кислотности некоторых соединений

- •5.3.3. Взаимодействие алкинов с карбонильными соединениями

- •5.3.4. Окисление алкинов

- •5.3.5. Радикальное присоединение бромоводорода

- •5.4. Способы получения

- •6. Диены

- •6.1. Устойчивость сопряженных диенов

- •Теплоты гидрирования алкенов и диенов

- •Гибридизация атомов углерода и длины простых углерод-углеродных связей

- •6.2. Химические свойства

- •6.2.1. Электрофильное присоединение

- •6.2.3. Диеновый синтез. Реакция Дильса-Альдера

- •6.2.4. Полимеризация

- •6.3. Способы получения

- •7. Арены

- •7.1. Сравнение свойств бензола со свойствами алкенов

- •Сравнение химических свойств циклогексена и бензола

- •7.2. Теплота гидрирования. Энергия резонанса

- •7.3. Строение бензола

- •7.4. Ароматичность

- •7.5. Физические свойства

- •Физические свойства аренов

- •7.6. Химические свойства

- •7.6.1. Электрофильное замещение

- •7.6.1.1. Нитрование

- •Превращения -комплекса

- •1.6.1.2. Галогенирование

- •7.6.1.3. Сульфирование

- •7.6.1.3. Алкилирование по Фриделю-Крафтсу

- •7.6.1.4. Ацилирование

- •7.6.1.5. Хлорметилирование

- •7.6.1.6. Формилирование

- •7.6.2. Свободнорадикальное замещение в боковой цепи аренов

- •7.6.3. Реакции окисления

- •7.7. Методы синтеза

- •8. Электрофильное замещение в производных

- •8.1. Влияние заместителей на реакционную способность

- •8.2. Механизм ориентации - влияние заместителей на выбор

- •Классификация заместителей. Электронные эффекты

- •9. Многоядерные ароматические соединения

- •9.1. Нафталин

- •9.1.1. Строение нафталина

- •9.1.2. Химические свойства

- •9.1.2.1. Реакции электрофильного замещения

- •9.1.2.2. Ориентация в реакциях электрофильного замещения

- •9.1.2.3. Восстановление и окисление нафталина

- •9.2. Антрацен и фенантрен

- •10. Гетероциклические соединения

- •10.1. Пятичленные гетероциклы

- •10.1.1. Строение

- •10.1.2. Химические свойства

- •10.1.3. Способы получения

- •10.2. Пиридин

- •10.2.1. Строение пиридина

- •10.2.2. Химические свойства

- •10.3. Хинолин

- •11. Галогеналканы

- •11.1. Нуклеофильное замещение

- •Реакции нуклеофильного замещения

- •11.1.1. Бимолекулярное нуклеофильное замещение

- •Бимолекулярного нуклеофильного замещения, sn2 - процесс согласованный одностадийный:

- •11.1.2. Мономолекулярное нуклеофильное замещение

- •Мономолекулярного нуклеофильного замещения. Sn1-двухстадийный процесс

- •Мономолекулярного нуклеофильного замещения

- •11.1.3. Сравнение реакций sn 1 и sn 2

- •Влияние условий реакции на относительное значение двух механизмов

- •11.1.4. Амбидентные ионы

- •11.2. Реакции отщепления (элиминирование)

- •11.2.1. Бимолекулярное отщепление е2

- •Состав продуктов е2-реакции 2-замещенных пентанов (под действием c2h5oөk)

- •Состав продуктов реакции трет-пентилбромида с алкоголятами калия roөk (70-75о с)

- •5.2.2. Мономолекулярное отщепление е1

- •11.2.3. Сравнение реакций нуклеофильного замещения и элиминирования

- •11.3. Методы синтеза галогеналканов

- •12.2. Нуклеофильное замещение, протекающее через стадию образования дегидробензола. Отщепление – присоединение

- •12.3. Бимолекулярное нуклеофильное замещение путем

- •12.4. Ориентация при нуклеофильном замещении

- •13. Магнийорганические соединения

- •13.1. Получение и строение магнийорганических соединений

- •13.2. Синтез спиртов и кислот

- •Оглавление

- •Углеводороды.

11.1.2. Мономолекулярное нуклеофильное замещение

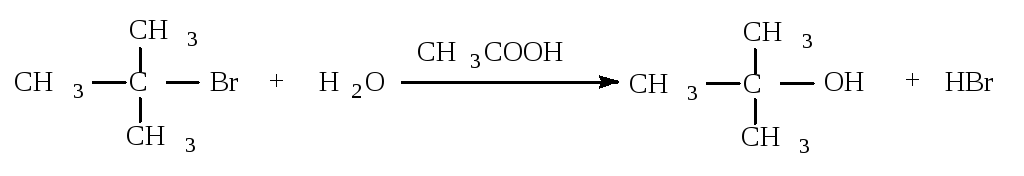

Третичные алкилгалогениды реагируют по механизму SN1 (мономолекулярное нуклеофильное замещение).

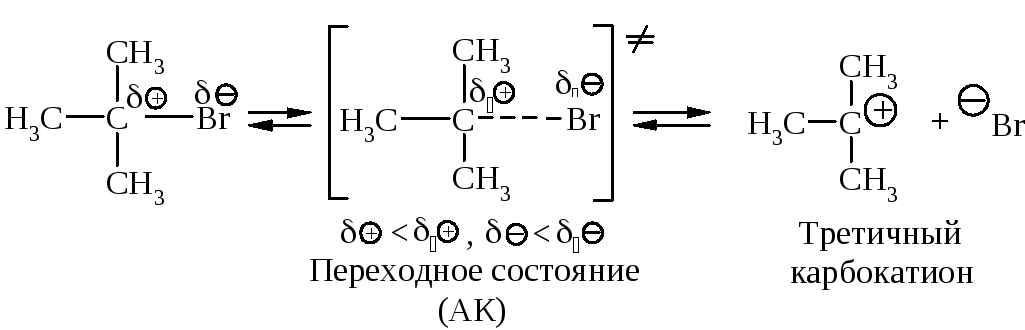

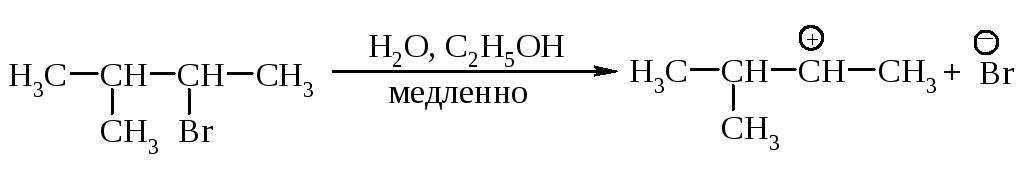

Cтадии процесса. Реакция протекает в две стадии. Первая стадия - гетеролитический разрыв связи углерод-галоген - медленная.

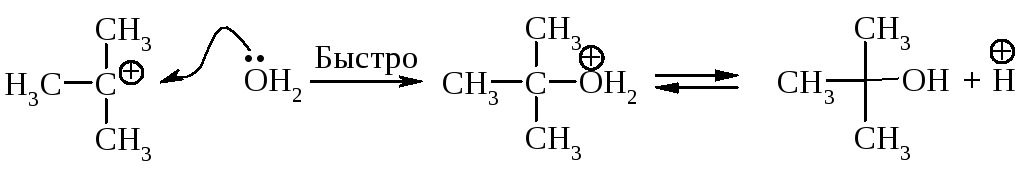

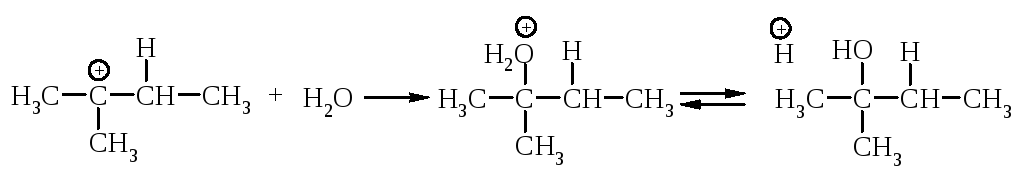

Вторая стадия - образовавшийся карбокатион практически мгновенно взаимодействует с нуклеофилом - молекулой воды.

В отличие от механизма SN2, разрыв связи С–Х и образование новой связи С–Nu протекает не одновременно, а последовательно.

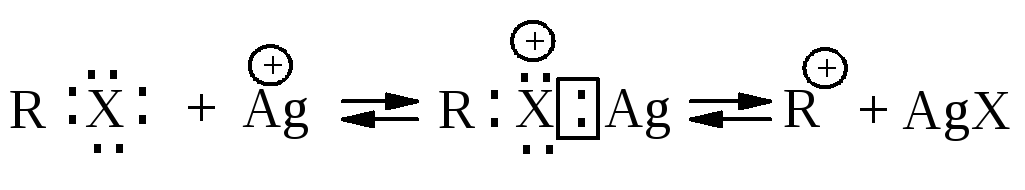

Электрофильный катализ. Соли тяжелых металлов, в частности, серебра, ртути, меди катализируют SN1-реакции. Функция иона тяжелого металла состоит в образовании комплекса за счет неподеленных электронов галогена, вследствие чего уходящей группой становится галогенид металла, а не галогенид-анион.

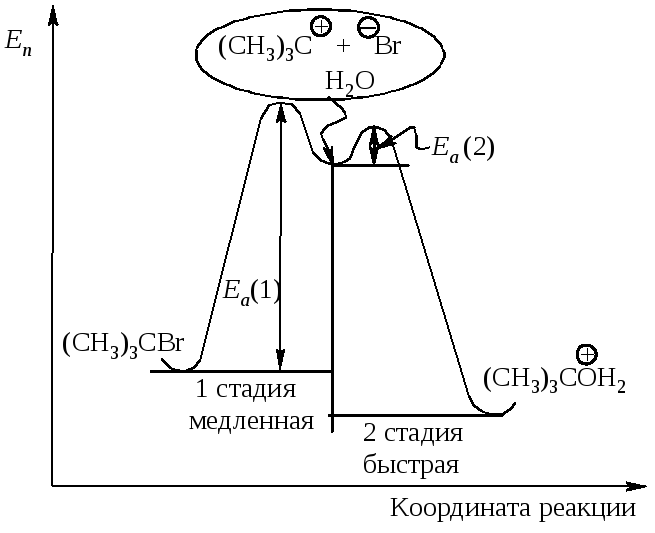

Энергетическая диаграмма реакции изображает изменение потенциальной энергии в ходе двухстадийного мономолекулярного замещения (рис.11.4).

Рис. 11.4. График изменения потенциальной энергии в ходе

Мономолекулярного нуклеофильного замещения. Sn1-двухстадийный процесс

Скорость реакции. В медленной стадии, определяющей скорость реакции, принимает участие только одна молекула, поэтому механизм называют мономолекулярным замещением. Скорость реакции зависит только от концентрации галогеналкана и определяется по формуле v= k[R-Hal].

Концентрация нуклеофильного реагента. Скорость реакции не должна зависеть от концентрации нуклеофила.

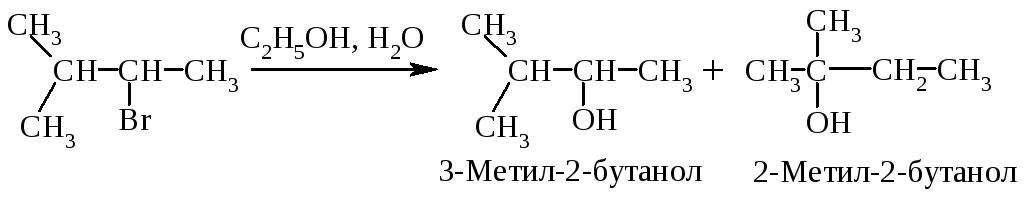

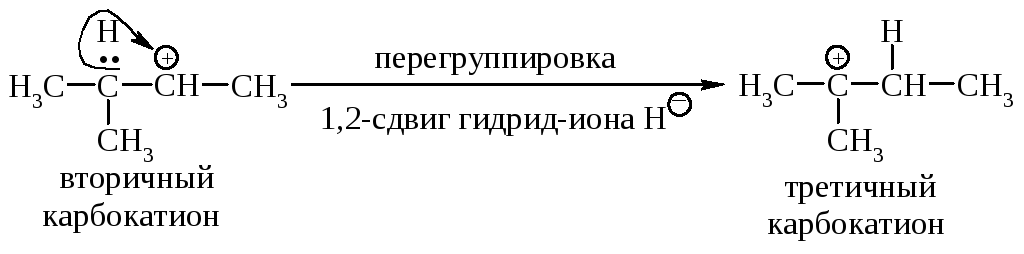

Перегруппировка. В медленной стадии реакции образуется карбокатион - частица, способная к перегруппировке. Галогеналканы могут реагировать по механизму SN1 через стадию перегруппировки первоначально образующегося карбокатиона: если в результате 1,2-сдвига отрицательно заряженной частицы образуется более устойчивый карбокатион, то происходит перегруппировка.

Механизм перегруппировки.

Перегруппировка считается признаком SN1-механизма.

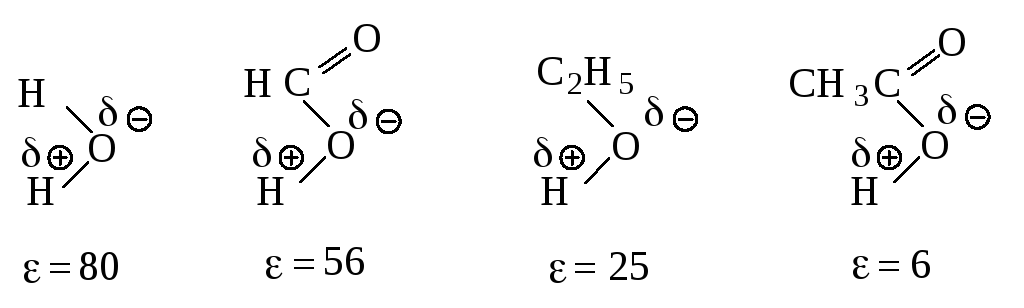

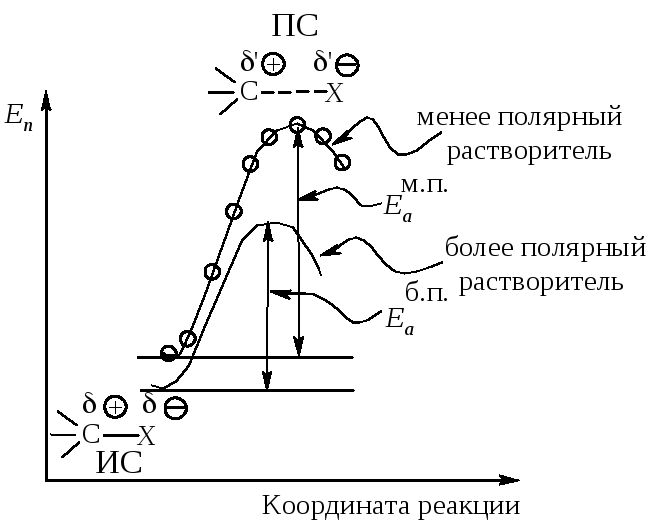

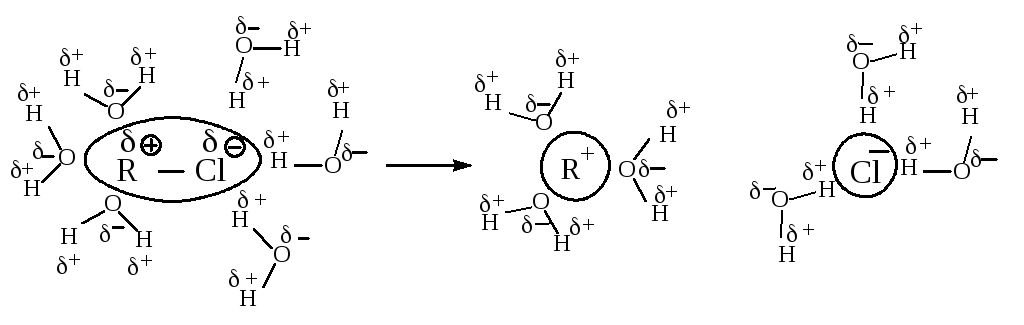

Растворитель. Переходное состояние SN1-реакции более полярно, чем исходное состояние. Увеличение полярности растворителя способствует усилению сольватации переходного состояния по сравнению с сольватацией исходного соединения. Это приводит к росту скорости реакции (рис. 11.5).

При проведении SN1-реакции используют протонные растворители с высокой диэлектрической проницаемостью, способные образовывать водородные связи. Водородная связь возникает за счёт электростатического притяжения между электроотрицательным атомом одной молекулы и атомом водорода другой молекулы, который связан с электроотрицательным атомом, оттягивающим на себя электронное облако и оставляющим открытым ядро водорода. Атом водорода служит мостиком между двумя электроотрицательными атомами, причём с одним из них он связан ковалентной связью, а с другим – электростатическими силами притяжения.

Рис. 11.5. Влияние полярности растворителя на скорость реакции

Мономолекулярного нуклеофильного замещения

Переходное состояние более полярное ΄Ө>Ө и ΄>. Более полярный

растворитель сильнее сольватирует ПС, чем ИС.

В растворителе, имеющем высокую диэлектрическую проницаемость, легче протекает ионизация галогеналкана, но, в отличие от апротонных растворителей, в протонном сольватируется не только карбокатион, но и ион галогена, образуя с растворителем водородные связи.

Сольватация сопровождается выделением значительного количества энергии, которая может быть затрачена на ионизацию новых исходных молекул, что приводит к ускорению реакции.

Cольватация нуклеофила не влияет на скорость реакции, так как даже стабилизированный сольватацией нуклеофил быстро реагирует с карбокатионом.

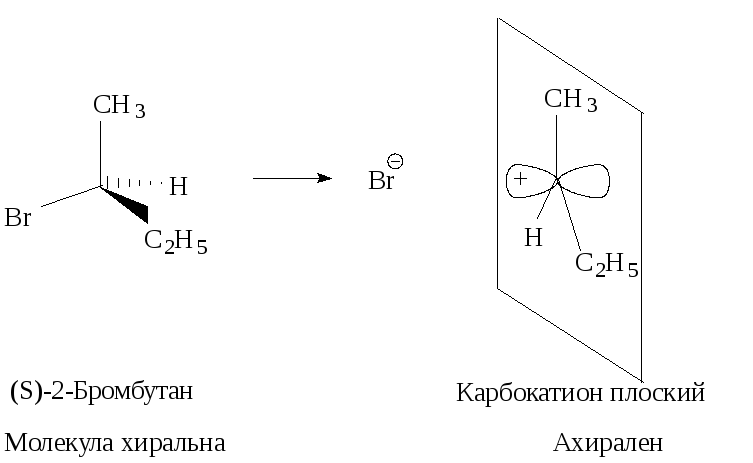

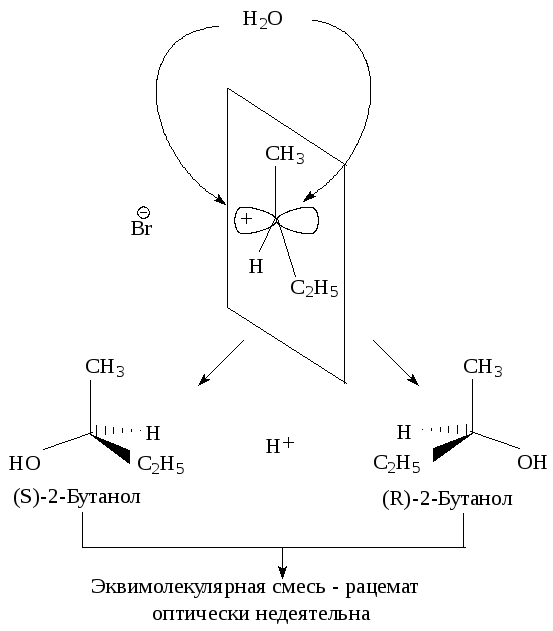

Стереохимия. В карбокатионе, образующемся в медленной стадии, связи sp2 -гибридизованного атома углерода расположены в одной плоскости. Если SN1-замещение протекает у хирального атома углерода, то образующийся плоский карбокатион становится ахиральным.

Последующая атака нуклеофильного реагента происходит с одинаковой вероятностью с обеих сторон плоского карбокатиона. Следовательно, половина образующихся молекул будет иметь ту же конфигурацию, что и исходное соединение, а половина - будет его зеркальным изображением, т.е. образуется эквимолекулярная смесь энантиомеров - рацемат. Такая реакция приводит к оптически неактивному продукту.

В том случае, если уходящий галогенид-ион не успевает отойти от реакционного центра, он затрудняет атаку нуклеофила со своей стороны. Это приводит к образованию большего количества изомера с конфигурацией, противоположной конфигурации исходного соединения. Тогда имеет место частичная рацемизация.

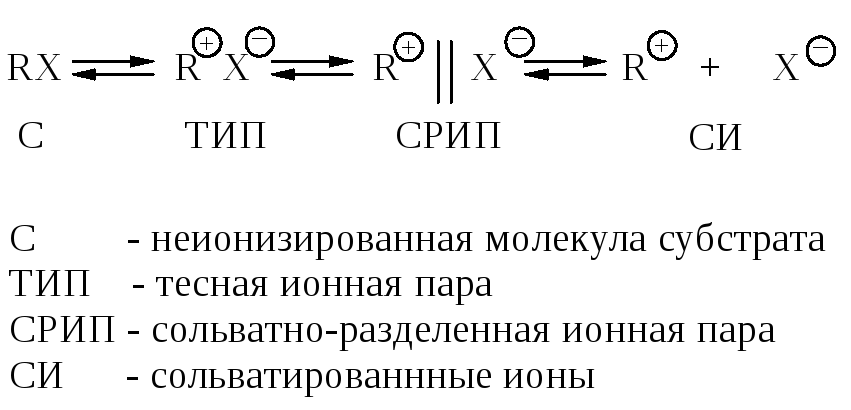

Более точное объяснение этого явления основывается на идее о том, что формирование карбокатиона в реакции SN1 происходит через образование нескольких форм ионных пар различного строения.

Тесная ионная пара – ионы расположены рядом и находятся в клетке растворителя. СРИП – ионы, разделенные хотя бы одной молекулой растворителя.

Нуклеофил может взаимодействовать с любой из приведенных частиц. При взаимодействии Nu с RX реакция протекает в соответствии с механизмом SN2. Механизм SN1 реализуется, когда субстрат диссоциирует и Nu атакует карбокатион (СИ). Это два предельных случая нуклеофильного замещения: обращение конфигурации (инверсия) или рацемизация. Взаимодействия ТИП + Nu и СРИП + Nu приводят к частичной рацемизации (или частичному обращению конфигурации, что то же самое).

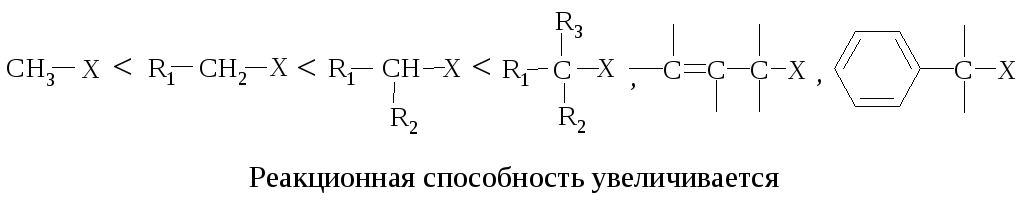

Реакционная способность. Главным фактором, определяющим реакционную способность в SN1-реакции, является электронный фактор – устойчивость карбокатиона, образующегося в медленной стадии реакции. Чем устойчивее карбокатион, тем легче он образуется, тем быстрее протекает замещение.