- •И.С. Колпащикова, е.Р. Кофанов, е.М. Алов углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов

- •1. Алканы

- •1.1. Гомологический ряд, изомеры

- •Гомологический ряд алканов. Число структурных изомеров

- •1.2. Строение метана

- •1.3. Строение этана

- •1.4. Вращение вокруг простой углерод-углеродной связи. Конформации

- •1.5. Физические свойства

- •1.6. Химические свойства

- •1.6.1. Хлорирование и бромирование метана. Механизм реакции

- •1.6.2. Строение метильного радикала

- •1.6.3. Расчет изменения энергии в ходе реакции

- •1.6.4. Энергетическая диаграмма реакции. Связь энергии

- •Хлорирования метана

- •Бромирования метана

- •1.6.5. Причина различной реакционной способности галогенов

- •Зависимость реакционной способности галогенов от энергии связи h–Hal

- •1.6.6. Галогенирование высших алканов. Механизм

- •1.6.7. Медленная стадия. Энергетическая диаграмма

- •1.6.8. Причина различной устойчивости радикалов

- •1.6.9. Зависимость скорости образования радикалов

- •1.6.10. Расчет реакционной способности различных связей

- •1.6.11. Селективность в реакциях хлорирования

- •Малореакционного Br• с пропаном

- •1.6.12. Нитрование

- •1.6.13. Сульфоокисление и сульфохлорирование

- •1.6.14. Окисление

- •1.6.15. Термическое разложение алканов, крекинг

- •1.6.16. Ионные реакции алканов

- •1.7. Методы синтеза алканов

- •1.7.1. Гидрирование алкенов и алкинов

- •1.7.2. Реакция Вюрца

- •1.7.3. Гидрирование галогеналканов

- •2.2. Плоскополяризованный свет. Оптическая активность

- •2.3. Строение молекул и оптическая активность

- •2.4. Обозначение конфигураций

- •2.5. Соединения с несколькими хиральными центрами.

- •2.6. Методы разделения энантиомеров

- •3. Циклоалканы

- •3.1 Номенклатура. Изомерия

- •3.2. Физические свойства

- •3.3. Строение

- •Теплоты сгорания и энергии напряжения циклоалканов

- •3.4. Химические свойства

- •3.5. Способы получения

- •4.2. Строение этена

- •4.3. Физические свойства

- •Физические свойства алкенов

- •4.4. Химические свойства

- •4.4.1. Гидрирование. Теплота гидрирования

- •4.4.2. Теплота гидрирования и устойчивость алкенов

- •4.4.3. Присоединение галогенов

- •4.4.3.1. Механизм реакции

- •4.4.3.2. Реакционная способность галогенов в реакции АdЕ

- •4.4.4. Присоединение галогеноводородов

- •4.4.4.1. Механизм реакции

- •4.4.4.2. Направление электрофильного присоединения

- •К пропену

- •4.4.4.3. Реакционная способность и селективность

- •4.4.4.4. Перегруппировка

- •Механизм реакции

- •4.4.5. Присоединение бромистого водорода в присутствии

- •1. Инициирование:

- •2. Рост цепи:

- •3. Обрыв цепи:

- •4.4.6. Присоединение серной кислоты

- •4.4.7. Гидратация алкенов. Присоединение спиртов

- •4.4.8. Гидроборирование алкенов

- •4.4.9. Алкилирование алкенов

- •4.4.10. Полимеризация алкенов

- •4.4.11. Окисление

- •4.4.12. Реакция аллильного замещения. Галогенирование

- •4.5. Способы получения алкенов

- •Характеристики химических связей в молекуле алкинов

- •Характеристики связей с-н в алканах, алкенах и алкинах

- •5.2. Физические свойства

- •5.3. Химические свойства

- •5.3.1. Реакции присоединеня

- •5.3.1.1. Каталитическое гидрирование и восстановление

- •5.3.1.2. Реакции электрофильного присоединения Галогенирование

- •Гидрогалогенирование

- •Гидратация

- •5.3.1.3. Нуклеофильное присоединение

- •5.3.2. Кислотность алкинов

- •Константы кислотности некоторых соединений

- •5.3.3. Взаимодействие алкинов с карбонильными соединениями

- •5.3.4. Окисление алкинов

- •5.3.5. Радикальное присоединение бромоводорода

- •5.4. Способы получения

- •6. Диены

- •6.1. Устойчивость сопряженных диенов

- •Теплоты гидрирования алкенов и диенов

- •Гибридизация атомов углерода и длины простых углерод-углеродных связей

- •6.2. Химические свойства

- •6.2.1. Электрофильное присоединение

- •6.2.3. Диеновый синтез. Реакция Дильса-Альдера

- •6.2.4. Полимеризация

- •6.3. Способы получения

- •7. Арены

- •7.1. Сравнение свойств бензола со свойствами алкенов

- •Сравнение химических свойств циклогексена и бензола

- •7.2. Теплота гидрирования. Энергия резонанса

- •7.3. Строение бензола

- •7.4. Ароматичность

- •7.5. Физические свойства

- •Физические свойства аренов

- •7.6. Химические свойства

- •7.6.1. Электрофильное замещение

- •7.6.1.1. Нитрование

- •Превращения -комплекса

- •1.6.1.2. Галогенирование

- •7.6.1.3. Сульфирование

- •7.6.1.3. Алкилирование по Фриделю-Крафтсу

- •7.6.1.4. Ацилирование

- •7.6.1.5. Хлорметилирование

- •7.6.1.6. Формилирование

- •7.6.2. Свободнорадикальное замещение в боковой цепи аренов

- •7.6.3. Реакции окисления

- •7.7. Методы синтеза

- •8. Электрофильное замещение в производных

- •8.1. Влияние заместителей на реакционную способность

- •8.2. Механизм ориентации - влияние заместителей на выбор

- •Классификация заместителей. Электронные эффекты

- •9. Многоядерные ароматические соединения

- •9.1. Нафталин

- •9.1.1. Строение нафталина

- •9.1.2. Химические свойства

- •9.1.2.1. Реакции электрофильного замещения

- •9.1.2.2. Ориентация в реакциях электрофильного замещения

- •9.1.2.3. Восстановление и окисление нафталина

- •9.2. Антрацен и фенантрен

- •10. Гетероциклические соединения

- •10.1. Пятичленные гетероциклы

- •10.1.1. Строение

- •10.1.2. Химические свойства

- •10.1.3. Способы получения

- •10.2. Пиридин

- •10.2.1. Строение пиридина

- •10.2.2. Химические свойства

- •10.3. Хинолин

- •11. Галогеналканы

- •11.1. Нуклеофильное замещение

- •Реакции нуклеофильного замещения

- •11.1.1. Бимолекулярное нуклеофильное замещение

- •Бимолекулярного нуклеофильного замещения, sn2 - процесс согласованный одностадийный:

- •11.1.2. Мономолекулярное нуклеофильное замещение

- •Мономолекулярного нуклеофильного замещения. Sn1-двухстадийный процесс

- •Мономолекулярного нуклеофильного замещения

- •11.1.3. Сравнение реакций sn 1 и sn 2

- •Влияние условий реакции на относительное значение двух механизмов

- •11.1.4. Амбидентные ионы

- •11.2. Реакции отщепления (элиминирование)

- •11.2.1. Бимолекулярное отщепление е2

- •Состав продуктов е2-реакции 2-замещенных пентанов (под действием c2h5oөk)

- •Состав продуктов реакции трет-пентилбромида с алкоголятами калия roөk (70-75о с)

- •5.2.2. Мономолекулярное отщепление е1

- •11.2.3. Сравнение реакций нуклеофильного замещения и элиминирования

- •11.3. Методы синтеза галогеналканов

- •12.2. Нуклеофильное замещение, протекающее через стадию образования дегидробензола. Отщепление – присоединение

- •12.3. Бимолекулярное нуклеофильное замещение путем

- •12.4. Ориентация при нуклеофильном замещении

- •13. Магнийорганические соединения

- •13.1. Получение и строение магнийорганических соединений

- •13.2. Синтез спиртов и кислот

- •Оглавление

- •Углеводороды.

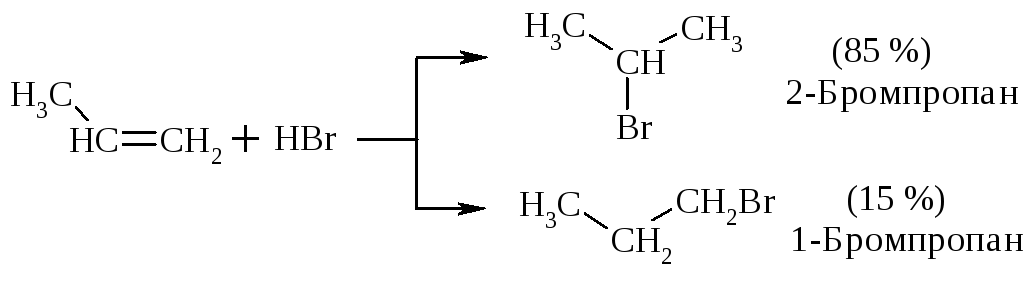

4.4.4.2. Направление электрофильного присоединения

Пропен, присоединяя галогеноводород, может дать два продукта: 2-бромпропан и 1-бромпропан.

Установлено, что в продуктах реакции значительно преобладает 2-бромпропан. В 1869 г. В. Марковников, изучивший большое число таких присоединений, сформулировал правило:

-

Галогеноводороды, как и другие протонные кислоты, присоединяются к несимметричным алкенам таким образом, что водород присоединяется к атому углерода, несущему наибольшее число атомов водорода.

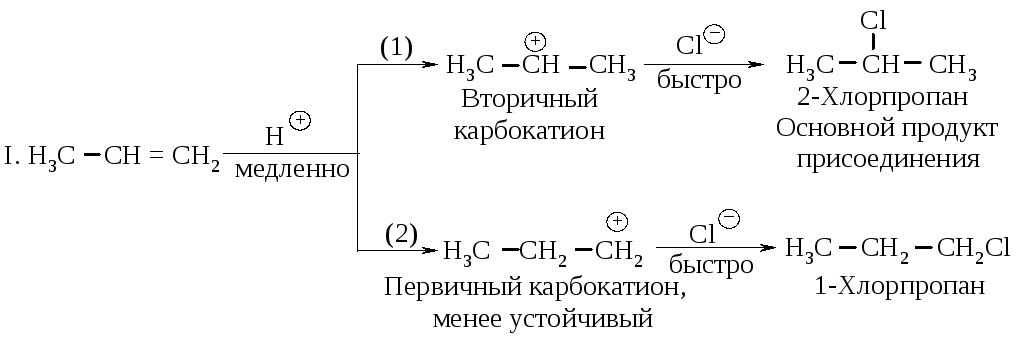

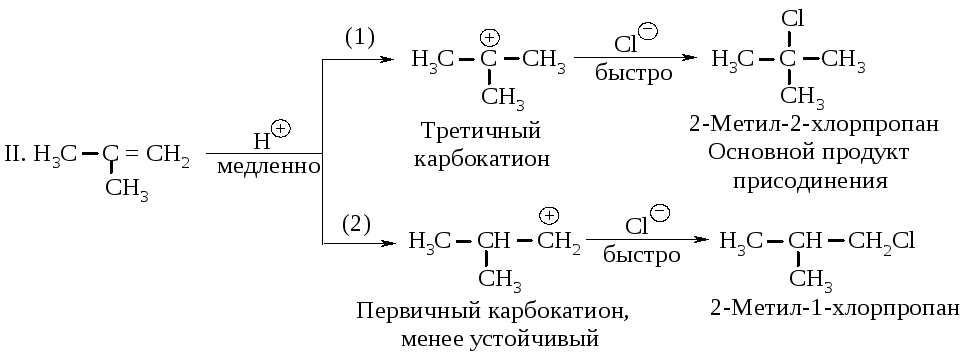

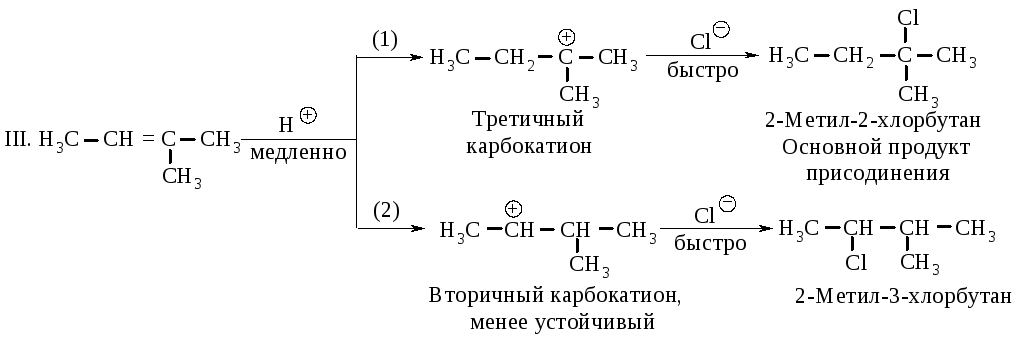

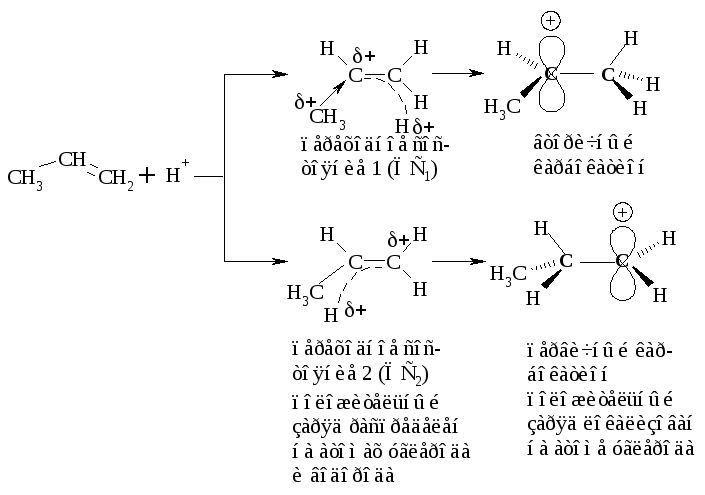

Рассмотрим двухстадийный механизм присоединения хлороводорода к алкенам: медленная стадия - образование карбокатиона, быстрая стадия - присоединение нуклеофила (ClΘ).

В соответствии с правилом Марковникова в этих реакциях реализуется преимущественно первый путь (1). Направление присоединения определяется относительными скоростями двух конкурирующих реакций медленной стадии - стадии образования карбокатионов.

Состав продуктов реакции показывает, что в первой стадии вторичный карбокатион образуется быстрее, чем первичный по реакции I, а третичный - быстрее, чем первичный и вторичный, как следует из реакций II и III.

-

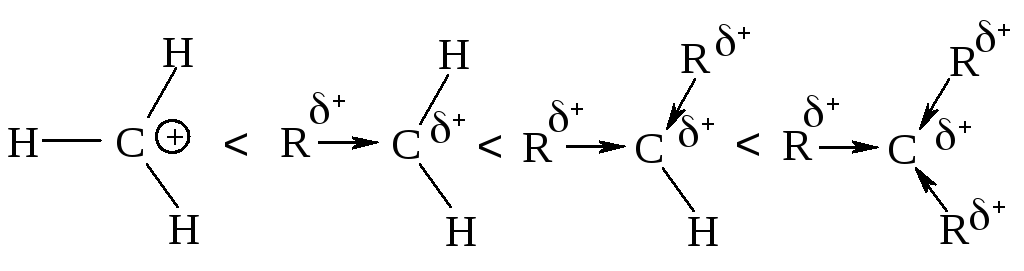

Легкость образования карбокатионов увеличивается в следующей последовательности: первичный < вторичный < третичный.

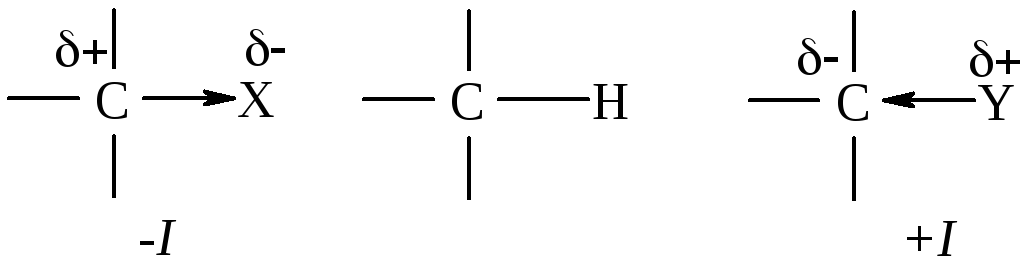

С другой стороны, устойчивость карбокатионов возрастает в таком же порядке: первичный < вторичный < третичный. Такой порядок изменения устойчивости можно объяснить следующим образом. Согласно законам физики, устойчивость заряженной системы повышается при распределении заряда. Связь sp3-гибридизованного атома углерода с различными группами (X, Y) в той или иной степени поляризована из-за различной электроотрицательности элементов. Полярность этих связей сравнивается с полярностью связи C–H, выбранной в качестве стандарта. Перераспределение электронной плотности σ-связи под влиянием какой-либо группы по сравнению с распределением электронной плотности связи С–Н называется индукционным (индуктивным) эффектом (I).

Группа X, которая притягивает пару электронов -связи сильнее, чем атом водорода, проявляет электроноакцепторный эффект (–I). Группа Y, которая отталкивает пару электронов -связи, проявляет электронодонорный эффект (+I).

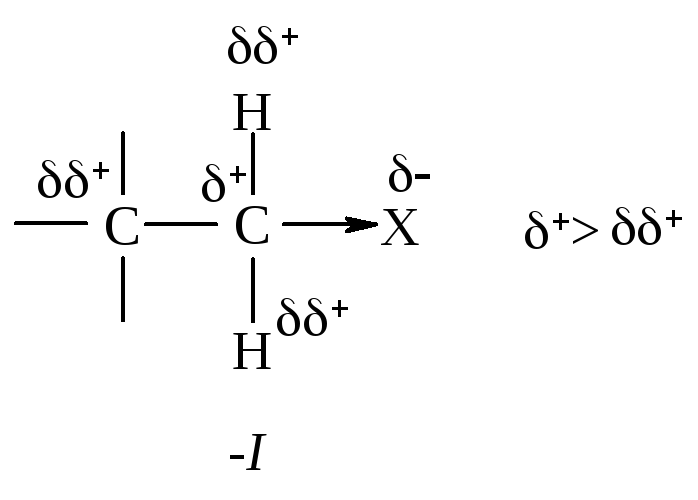

Под влиянием заряда, образующегося на атоме углерода, поляризуются соседние связи, но этот эффект быстро затухает по цепи связей C–C.

Алкильные группы имеют тенденцию подавать электроны по сравнению с атомом водорода, следовательно, алкильная группа проявляет электронодонорный индукционный эффект (+I). Подавая электроны на положительно заряженный атом углерода, алкильная группа в какой-то степени уменьшает его -заряд, сама при этом приобретает некоторый положительный заряд. В третичном карбокатионе положительный заряд распределен между третичным углеродом и тремя алкильными группами, поэтому третичный карбокатион наиболее устойчив. Наоборот, метильный - наименее устойчив, т.к. в нем заряд локализован на одном атоме углерода.

Устойчивость карбокатионов изменяется в таком же порядке, как и легкость, их образования.

-

Чем устойчивее карбокатион, тем легче он образуется.

К такому же выводу приводит нас и сравнение устойчивости переходных состояний, ведущих к образованию карбокатионов в медленной стадии.

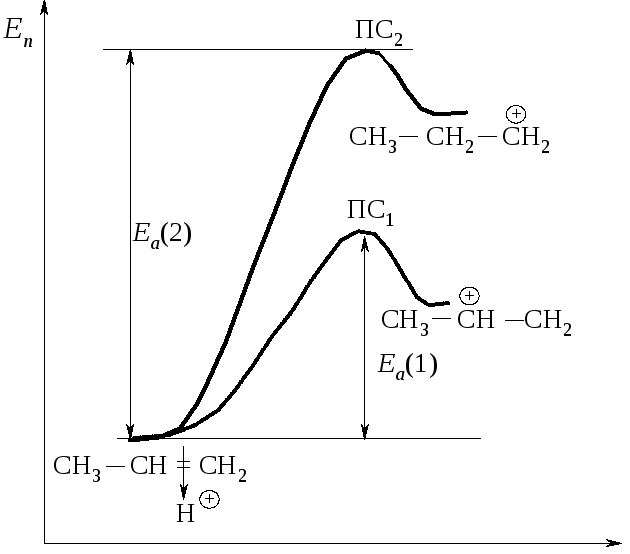

В первом случае (ПС1) электронодонорная группа –СН3 подает электроны и в некоторой степени погашает положительный заряд, образующийся на атоме углерода. Положительный заряд в переходном состоянии ПC1 распределяется в большей степени, чем в переходном состоянии ПС2. Это означает, что ПС1 более устойчиво, энергия активации Еа(1) меньше и реакция его образования протекает быстрее (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Энергетическая диаграмма присоединения протона