- •Л.А. Торгонский

- •Содержание

- •1 Введение 6

- •2 Проектирование элементов и кристаллов биполярных имс 19

- •3 Элементы и кристаллы имс на полевых структурах 197

- •1 Введение

- •1.1 Термины и определения предметной области

- •1.2 Классификация микросхем

- •1.3 Обозначение имс

- •1.4 Конструкции и состав имс

- •1.5 Цели и задачи изучения дисциплины

- •1.6 Этапы проектирования микросхем

- •2 Проектирование элементов и кристаллов биполярных имс

- •2.2 Состав радиоэлементов бпт имс

- •2.3 Материалы имс

- •2.3.1 Введение

- •2.3.2 Кристаллические материалы имс

- •2.4 Изоляция элементов

- •2.5 Технологические слои структур бпт имс

- •2.6 Кремниевые пластины с эпс

- •2.7 Кремниевые пластины с эпс и скрытыми слоями

- •2.8 Кремниевые пластины с полной диэлектрической изоляцией карманов

- •2.9 Арсенид галлия в производстве имс

- •2.10 Технологические варианты структур бпт

- •2.11 Параметры слоев структур бпт имс

- •2.11.1 Оценка параметров слоя

- •2.12 Проектирование бпт

- •2.12.1 Введение

- •2.12.2 Функциональные параметры бпт

- •2.12.3 Расчетные соотношения оценки параметров бпт

- •2.12.4 Проектирование топологии бпт

- •2.12.5 Объемные формы и габаритные размеры элементов имс

- •2.12.6 Межэлектродные сопротивления бпт

- •2.12.7 Зависимость коэффициента передачи от топологии

- •2.12.8 Параметры быстродействия транзистора

- •2.13 Алгоритм проектирования бпт

- •2.14 Диоды ис

- •2.14.1 Общие замечания

- •2.14.2 Структуры интегральных диодов

- •2.14.3 Топологические конфигурации диодов

- •2.14.4 Проектные параметры диодов

- •2.14.5 Схема замещения диода

- •2.14.6 Алгоритм проектирования диодов

- •2.14.7 Диоды Шоттки в структурах бпт

- •2.15 Модификации бпт специального назначения

- •2.15.1 Общие сведения

- •2.15.2 Многоэмиттерный бпт

- •2.15.3 Многоколлекторный бпт

- •2.15.4 Транзисторы с контактными переходами Шоттки

- •2.15.5 Транзисторы с продольной структурой

- •2.15.6 Транзисторы со сверхтонкой базой

- •2.15.7 Транзисторы приборов совмещенных технологий

- •2.16 Резисторы полупроводниковых имс

- •2.16.1 Общие замечания

- •2.16.2 Структуры резисторов полупроводниковых имс

- •2.16.3 Топологические конфигурации резисторов

- •2.16.4 Проектные параметры резисторов

- •2.16.5 Расчетные соотношения

- •2.16.6 Алгоритм проектирования полупроводниковых резисторов

- •2.17 Конденсаторы биполярных имс

- •2.17.1 Общие сведения

- •2.17.2 Конденсаторы на основе р-n-перехода

- •2.17.3 Конденсаторы со структурой моп

- •2.17.4 Параметры конденсаторов бпт имс

- •2.17.5 Алгоритм проектирования конденсаторов бп имс

- •2.18 Соединения и контакты бпт имс

- •2.18.1 Общие сведения

- •2.18.2 Материалы и структуры соединений и контактов

- •2.18.3 Параметры и размеры соединений и контактов

- •2.19 Базовые элементы цифровых биполярных микросхем

- •2.19.1 Введение

- •2.19.2 Элементы транзисторно-транзисторной логики

- •2.19.3 Элементы ттл с приборами Шоттки

- •2.19.4 Элементы эмиттерно-связанной логики

- •2.19.5 Элементы инжекционной логики (и2л)

- •2.19.6 Элементы и2л с диодами Шоттки

- •2.20 Кристаллы ис

- •2.20.1 Введение

- •2.20.2 План кристалла

- •2.20.3 Сокращение потерь площади рабочей кристалла

- •2.20.4 Проектирование топологии ис на бпт

- •3 Элементы и кристаллы имс на полевых структурах

- •3.1 Проектирование полевых структур

- •3.1.1 Введение

- •3.1.2 Структуры и классификация мдп-транзисторов

- •3.1.3 Вольтамперные характеристики мдп-транзистров

- •3.1.4 Параметры мдп-транзистора и расчетные соотношения

- •3.1.5 Конструкции мдп-транзисторов

- •3.1.6 Алгоритмы проектирования мдп-транзисторов имс

- •3.2 Элементы цифровых имс на мдп-транзисторах

- •3.2.1 Введение

- •3.2.2 Защита конструкций мдп-микросхем

- •3.2.3 Логический инвертор с пассивной нагрузкой мдп

- •3.2.4 Логический инвертор с активной нагрузкой мдп

- •3.2.5 Логические элементы на мдп-структурах

- •3.2.6 Совмещенные биполярнополевые структуры

- •3.2.7 Полевые элементы устройств хранения информации

- •3.2.8 Проектирование топологии ис на мдп

- •3.3 Полевые структуры с зарядовой связью

- •3.3.1 Введение

- •3.3.2 Приборы с зарядовой связью (пзс)

- •3.3.3 Варианты структур элементов пзс

- •3.3.4 Ввод и детектирование заряда в пзс

- •3.3.5 Параметры пзс

- •3.3.6 Транзисторы с зарядовой связью (тзс)

- •3.3.7 «Пожарные» мдп-цепочки

- •3.3.8 Проектирование пзс

- •Список литературы

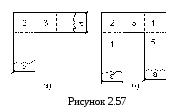

2.16.3 Топологические конфигурации резисторов

Топологические конфигурации резисторов представляют выделенные в выбранном (коллекторном, базовом или эмит-терном) слое полосы.

На

рисунке 2.56 приведен пример топологической

конфигурации резистора. Концевым

областям полосы придается одна из

показанных на рисунках (2.59 — 2.62)

графических форм. Электрическая длина

резистивной полосы зависит от наличия

и формы введенных в топологию изгибов.

Сопротивление изогнутого топологического

участка нелинейно зависит от соотношения

размеров участков изгиба. Для исключения

учета нелинейных зависимостей применяются

ограничения на соотношение размеров

изогнутого участка.

На

рисунке 2.56 приведен пример топологической

конфигурации резистора. Концевым

областям полосы придается одна из

показанных на рисунках (2.59 — 2.62)

графических форм. Электрическая длина

резистивной полосы зависит от наличия

и формы введенных в топологию изгибов.

Сопротивление изогнутого топологического

участка нелинейно зависит от соотношения

размеров участков изгиба. Для исключения

учета нелинейных зависимостей применяются

ограничения на соотношение размеров

изогнутого участка.

Н а б

а

б

изображенного на рисунке 2.57, б, соответствует коэффициент формы изгиба Кфизг = 4. Для изображенных форм следующий смежный уголок может быть размещен (для сохранения коэффициента формы изгиба) не ближе внешней границы изгиба (или с отступом от нее).

2.16.4 Проектные параметры резисторов

Параметрами полупроводникового резистора являются:

рабочее напряжение, Uраб;

номинальное сопротивление резистора, R;

допустимое производственное отклонение сопротивления, dR;

допустимое эксплуатационное отклонение сопротивления, dRэ;

верхняя граничная частота резистора, Fгр.

2.16.5 Расчетные соотношения

Рабочее напряжение Uраб полупроводникового резистора является своеобразным аналогом номинального напряжения для дискретных резисторов с тем отличием, что ограничительным фактором для него служит не мощность, а напряжение пробоя изоляции Uр (см.выражения (2.15–2.19)). Рабочее напряжение должно, при запасе Кз ≥ (1,5–2), удовлетворять условию

КзUраб ≥ Uр.

Сопротивление резистора определяется по формуле

R = R□ ×[ (L/a) +2 ×Kфко+ N×Kфизг],

где R — номинал сопротивления;

R□ — сопротивление квадрата резистивного слоя (поверхностное сопротивление слоя);

Kфко — коэффициент формы контактной области, определяентся по графикам рисунков 2.58–2.61 или по соответствующим, приближенным формулам вычисления;

N — число изгибов (если введены в топологию резистивной полосы);

Кфизг — коэффициент формы изгиба (3 или 5 квадратов);

L ,

a — суммарная длина линейных участков

резистивной полосы между границами

уголковых изгибов и ширина резистивной

полосы соответственно.

,

a — суммарная длина линейных участков

резистивной полосы между границами

уголковых изгибов и ширина резистивной

полосы соответственно.

Рисунок

2.61

Относительный производственный допуск на сопротивление резистора

dR ≈ dR□ + da + dL + dKi + dRk,

где dR□, da, dL, dKi, dRk — составляющие допуска, определяемые вкладами отклонений поверхностного сопротивления R□, ширины а, длины L, коэффициентов формы контактных областей Кi, сопротивлений контактов металл-полупроводник Rк.

Эксплуатационное отклонение сопротивления dRэ определяется температурной зависимостью сопротивления квадрата резистивного слоя. В области полной ионизации легирующей примеси температурная зависимость сопротивления квадрата резистивного слоя определяется снижением подвижности носителей заряда и толщины резистивного слоя вследствие расширения изолирующей области пространственного заряда. Изменение сопротивления в диапазоне температур –60 — +125 С можно характеризовать линейной зависимостью с температурным коэффициентом ТКС и определять по формуле

dRэ =ТКС×∆Т,

где ∆Т — температурный интервал, на котором оценивается изменение dRэ. Температурный коэффициент ТКС зависит от величины сопротивления квадрата слоя. Для распространенного варианта резистивного базового р-слоя ТКС зависит от значения сопротивления квадрата и может быть определен по формуле

ТКС = 0,16×10– 2 + 0,210– 4(R□ – 200).

Граничная частота резистора Fгр определяется по схеме замещения резистора, изображенной на рисунке 2.63.

Р еальная

распределенная RC-цепь, УГО которой

изобра-жено на рисунке 2.62,а,

с приемлемой погрешностью до частот ω

≤ 1/[R(C/4)] с целью упрощения расчетных

моделей заменяется

УГО, изображенной

на рисунке 2.62, б.

В зависимости от схемного подключения

резистора вывод «Общ.» может быть

соединен или не соединен с общим выводом

схемы, где он подключен. В первом случае

обе половины емкости учитываются

раздельно на левой и правой (см. рис.

2.62, б)

сторонах включения резистора в схему.

Во втором случае, приведенная на рисунке

схема замещения, не отражает влияние

соединения по общему выводу с иными

элементами кристалла и справедлива для

одиночного резистора. Поэтому понятие

«граничная частота» для полупроводникового

резистора представляется весьма

условным. Предпочтительно характе-ризовать

полупроводниковый резистор сопротивлением

R и полной емкостью С (или постоянной

времени RC), имея в виду возможность

разделения полной емкости конденсатора

на составляющие в соответствии с рисунком

2.63. Оценка граничной частоты резистора

выполняется по формуле

еальная

распределенная RC-цепь, УГО которой

изобра-жено на рисунке 2.62,а,

с приемлемой погрешностью до частот ω

≤ 1/[R(C/4)] с целью упрощения расчетных

моделей заменяется

УГО, изображенной

на рисунке 2.62, б.

В зависимости от схемного подключения

резистора вывод «Общ.» может быть

соединен или не соединен с общим выводом

схемы, где он подключен. В первом случае

обе половины емкости учитываются

раздельно на левой и правой (см. рис.

2.62, б)

сторонах включения резистора в схему.

Во втором случае, приведенная на рисунке

схема замещения, не отражает влияние

соединения по общему выводу с иными

элементами кристалла и справедлива для

одиночного резистора. Поэтому понятие

«граничная частота» для полупроводникового

резистора представляется весьма

условным. Предпочтительно характе-ризовать

полупроводниковый резистор сопротивлением

R и полной емкостью С (или постоянной

времени RC), имея в виду возможность

разделения полной емкости конденсатора

на составляющие в соответствии с рисунком

2.63. Оценка граничной частоты резистора

выполняется по формуле

Fгр = 1/(2×π×R×Cэкв),

где Cэкв — эквивалентная шунтирующая емкость резистора.