- •Понятие о морфологии, ее предмет и методы изучения.

- •ОСНОВЫ цитологии

- •Глава 1. ПОНЯТИЕ О КЛЕТКЕ, КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ

- •МОРФОЛОГИЯ КЛЕТКИ

- •ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КЛЕТОК

- •ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ

- •Развитие мужских половых клеток — сперматогенез

- •Развитие женских половых клеток — оогенез

- •ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

- •ГАСТРУЛЯЦИЯ

- •РАЗВИТИЕ ЛАНЦЕТНИКА

- •РАЗВИТИЕ РЫБ И АМФИБИЙ

- •РАЗВИТИЕ ПТИЦ

- •РАЗВИТИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

- •Покровный и выстилающий эпителии

- •Однослойный многорядный мерцательный эпителий

- •Многослойный плоский ороговевающий (сквамозный) эпителий

- •Переходный эпителий

- •Эпителий паренхиматозных органов

- •Железистый эпителий.

- •МЕЗЕНХИМА — ИСТОЧНИК ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

- •ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

- •КРОВЬ, ЛИМФА

- •РЫХЛАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

- •СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

- •ПЛОТНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

- •ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ

- •КОСТНАЯ ТКАНЬ

- •Глава 9. МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ

- •ГЛАДКАЯ (НЕИСЧЕРЧЕННАЯ) МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ

- •Глава 10. НЕРВНАЯ ТКАНЬ

- •Часть I. СОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

- •ДЕЛЕНИЕ СКЕЛЕТА

- •КОСТЬ КАК ОРГАН. ФОРМА И СТРОЕНИЕ КОСТЕЙ

- •ФИЛОГЕНЕЗ СКЕЛЕТА

- •ОНТОГЕНЕЗ СКЕЛЕТА

- •СТРОЕНИЕ ОСЕВОГО СКЕЛЕТА

- •Скелет грудного отдела туловища (грудной клетки)

- •Скелет поясничного отдела туловища

- •Скелет крестцового отдела туловища

- •Скелет хвоста

- •Скелет шеи

- •Скелет головы

- •СКЕЛЕТ КОНЕЧНОСТЕЙ (ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ СКЕЛЕТ)

- •Скелет грудной конечности

- •Скелет тазовой конечности

- •СОЕДИНЕНИЕ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА (АРТРОЛОГИЯ)

- •Глава 13. МУСКУЛАТУРА (УЧЕНИЕ О МЫШЦАХ — МИОЛОГИЯ)

- •ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ МУСКУЛАТУРЫ

- •СТРОЕНИЕ МЫШЦЫ КАК ОРГАНА

- •КЛАССИФИКАЦИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ

- •ДЕЙСТВИЕ МЫШЦ ПРИ ДВИЖЕНИИ И СТОЯНИИ ЖИВОТНОГО

- •ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФИЛО И ОНТОГЕНЕЗУ МУСКУЛАТУРЫ

- •ПОДКОЖНЫЕ МЫШЦЫ

- •МЫШЦЫ ОСЕВОЙ ЧАСТИ ТЕЛА (ГОЛОВЫ, ШЕИ, ТУЛОВИЩА И ХВОСТА)

- •Дорсальные мышцы позвоночного столба

- •Вентральные мышцы позвоночного столба

- •Мышцы грудной клетки

- •Мышцы брюшной стенки

- •МЫШЦЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •Мышцы грудной конечности

- •Мышцы тазовой конечности

- •Глава 14. СИСТЕМА ОРГАНОВ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •СТРОЕНИЕ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •СТРОЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- •МЯКИШИ

- •РОГОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОЖИ

- •ВОЗРАСТНЫЕ, ПОЛОВЫЕ, ПОРОДНЫЕ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ

- •Часть II. ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (СПЛАНХНОЛОГИЯ)

- •Строение систем внутренних органов.

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- •РОТОГЛОТКА

- •ПЕРЕДНЯЯ КИШКА, ИЛИ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЙ ОТДЕЛ

- •СРЕДНЯЯ КИШКА, ИЛИ ТОНКИЙ КИШЕЧНИК

- •ЗАДНЯЯ КИШКА, ИЛИ ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК

- •Глава 16. СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (АППАРАТ ДЫХАНИЯ)

- •НОС И НОСОВАЯ ПОЛОСТЬ

- •ГОРТАНЬ

- •ТРАХЕЯ

- •Глава 17. СИСТЕМА ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ

- •ПОЧКИ

- •ПОЛОВАЯ СИСТЕМА САМЦА

- •ПОЛОВАЯ СИСТЕМА САМКИ

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ

- •Краткие сведения о развитии системы органов кровообращения

- •Возрастные изменения сосудов

- •Строение кровеносных сосудов

- •Закономерности хода и ветвления сосудов

- •Коллатерали, обходные сети, углы отхождения артерий.

- •Сердце

- •Круги кровообращения

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ ЛИМФООБРАЩЕНИЯ

- •ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

- •Глава 21. НЕРВНАЯ СИСТЕМА

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- •Спинной мозг

- •Головной мозг

- •Спинномозговые нервы

- •Черепномозговые нервы

- •Симпатическая нервная система

- •Парасимпатическая нервная система

- •Глава 22. ОРГАНЫ ЧУВСТВ

- •ОРГАН КОЖНОГО ЧУВСТВА, ИЛИ ОСЯЗАНИЯ

- •ОРГАН ОБОНЯНИЯ

- •ОРГАН ЗРЕНИЯ

- •АППАРАТ ДВИЖЕНИЯ. СКЕЛЕТ

- •Мышцы

- •КОЖНЫЙ ПОКРОВ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

- •СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ

- •НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

очень медленно. Разрастаются в основном жировые островки, в меньшей степени — соединительнотканная строма и еще меньше — система протоков железы. С наступлением половой зрелости начинают усиленно развиваться соединительная ткань, железистый эпителий и сосудистая сеть вымени. Соединительнотканная строма обгоняет в развитии железистую паренхиму, и только во время беременности эпителиальная ткань растет быстрее соединительной, она дифференцируется во все элементы железистой паренхимы и к концу беременности начинает продуцировать молозиво. Наивысшей же функциональной активности молочная железа достигает во время лактации.

СТРОЕНИЕ КОЖНОГО ПОКРОВА

Кожа —cutis —прочная, упругая оболочка, покрывающая тело животного, в области естественных отверстий переходящая в слизистую оболочку. Масса кожи у большинства взрослых животных находится в пределах 5—7% (без руна у овец) от массы тела, что составляет у крупного рогатого скота 20—40 кг, у овцы 1,5—2,5, у свиньи 7—10, у лошади 8—20 кг. У новорожденных животных кожа относительно тяжелее: у телят 11—12%, У поросят 12—18%. Толщина кожи различается у животных разных видов и на разных участках тела: у крупного рогатого скота кожа плотная, средней толщины (3—6 мм), у овец — тонкая (0,7—2 мм), у свиней грубая и толстая (с подкожной клетчаткой 5—7 см), у лошадей 1—7 мм. Обычно более толстая кожа находится на дорсальной поверхности шеи (загривке), спине, крупе; средней толщины — по бокам; наиболее тонкая — на брюхе и медиальных поверхностях конечностей, особенно в области паховой складки. Имеются отличия в толщине кожи, связанные с полом и особенностями поведения: у хряков, кабанов и козлов наиболее толстая кожа на вентральной части шеи и предгрудинной области, так называемый щит.

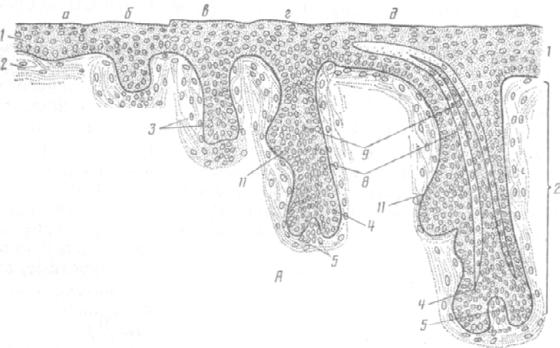

Состоит кожа из эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки (рис. 82). Эпидермис — epidermis (1)—поверхностный слой кожи, которым она

контактирует с окружающей средой. Толщина его составляет у крупного рогатого скота 30—60 мкм, у овцы 10—30 мкм, у лошади 40—50 мкм. Образован он многослойным плоским ороговевающим эпителием. В участках тела, не покрытых волосами, состоит из 5 слоев: базального, шиповатого, зернистого, блестящего и рогового (см. раздел третий). Базальный слой выполняет камбиальную функцию за счет размножения стволовых клеток, входящих в его состав. Между клетками эпителия — эпидермоцитами залегают отростчатые пигментные клетки — меланоциты, вырабатывающие и накапливающие пигменты. Они обусловливают цвет кожи и выполняют функцию защиты от избытка ультрафиолетовых лучей.

Защитные свойства эпидермиса определяются толщиной и состоянием его рогового слоя. Повышение температуры, воздействие щелочами, кислотами, органическими растворителями увеличивает проницаемость эпидермиса. Он пополняется за счет клеток, поступающих из нижележащих слоев, ко-

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

торые по мере выдвижения на поверхность кожи подвергаются ороговению. Стимулом к ороговению служат затруднение питания и изменения веществ в клетках по мере их удаления от базальной мембраны (питание эпителия осуществляется диффузно). При этом в клетках накапливаются кератиноидные белки, гранулы которых заметны в верхних рядах эпидермоцитов шиповатого слоя. В клетках зернистого слоя гранулы кератогиалина заполняют всю цитоплазму, клетки уплощаются и как бы распластываются. В процессе гибели клетки зерна кератогиалина сливаются и подвергаются химическим превращениям — образуется элеидин, заполняющий плоские широкие клетки блестящего слоя.

Рис. 82. Строение кожи (А— без волос, Б — с волосами):

I — эпидермис; II дерма; III— подкожная клетчатка; 1—роговой слой; 2—блестящий слой; 3 — зернистый слой; 4 — шиповатый слой; 5 — базальный слой - дерма; 6 — сосочковый слой; 7 — сетчатый слой; 8—выводной проток и 9 — концевой отдел потовой железы; 10 — кровеносный сосуд; 11

— лимфатический сосуд; 12 — 14 — скопления жировых клеток; 15 — стержень волоса; 16 — корень волоса; 17 — волосяная луковица; 18 — нерв; 19 — нервные окончания; 20 — сменяющийся волос. пучки коллагеновых волокон.

Кератинизация сопровождается потерей воды. Зрелый элеидин становится кератином — белком, богатым серой, очень устойчивым к различным воздействиям. Клетки к этому времени отмирают и имеют вид роговых чешуек — плоских распластанных по поверхности так, что площадь одной чешуйки равна площади, занимаемой 5—15 базальными клетками. Чешуйки

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

содержат кератин, пузырьки воздуха, между ними обнаруживаются нейтральные жиры. При нарушении связи между клетками (деградация десмосом) чешуйки слущиваются. Роговой слой состоит из многих рядов чешуек. В участках, подвергающихся постоянному трению, давлению и другим механическим воздействиям, роговой слой значительно утолщается, что можно видеть в строении мякишей. В норме изнашивание и слущивание эпителия с поверхности рогового слоя восполняются нарастающими и дифференцирующимися клетками.

Вучастках кожи, покрытых волосами, эпидермис тоньше и состоит из базального, шиповатого, зернистого и рогового слоев.

Дерма — derma (II), или собственно кожа, подстилает эпидермис, отграничена от него базальной мембраной, образована соединительной тканью и состоит из сосочкового и сетчатого слоев.

Вучастках кожи, лишенных волос, граница между эпидермисом и дермой неровная. Врастание эпидермиса в глубь дермы называется гребешками. Дерма вклинивается в эпидермис в виде сосочков, отчего прилежащий к эпидермису слой называют сосочковым. В коже с волосами гребешки и сосочки выражены слабо. Этот слой сильно различается по толщине у животных разных видов: от 100 мкм у свиньи до 2 мм у рогатого скота и составляет у коровы 18—20%, у свиньи 3%, У лошади 30—35% от толщины дермы. Для сосочкового слоя характерно то, что он состоит из рыхлой соединительной ткани с большим количеством разнообразных клеточных элементов (фибробласты, фиброциты, гистиоциты, лаброциты, пигментные клетки и др.), кровеносных и лимфатических капилляров, нервов и нервных окончаний.

Между слоями дермы нет четких границ. Деление основано на том, что сетчатый слой в отличие от сосочкового образован плотной неоформленной соединительной тканью. Эта ткань содержит большое количество коллагеновых и гораздо меньше эластических волокон. Среди соединительнотканных белков этого слоя 98% приходится на коллаген. В зависимости от величины, плотности, направления и характера переплетения пучков коллагеновых волокон различают несколько типов вязи. От характера вязи зависит прочность сетчатого слоя дермы, его механические свойства. У большинства животных этот слой является основным по толщине.

Подкожная основа (клетчатка) — tela subcutanea (III)—образована рыхлой соединительной тканью. Связывает кожу с поверхностной фасцией и подкожной мускулатурой. В подкожной основе часто наблюдается скопление жировой ткани, особенно при откорме. Чаще всего жир откладывается в области шеи, плеча, холки, узкой полосой вдоль позвоночника, на крестце, по бокам, у заднего края грудной клетки, в паху, вокруг ануса. У свиньи в подкожной клетчатке по всему телу нарастает большое количество жира — шпик. У верблюда жир откладывается в горбах, у курдючных овец — у корня хвоста и на ягодицах, образуя курдюк. Подкожная основа обеспечивает коже подвижность, является жировым депо. Благодаря скоплению жира кожа принимает участие в терморегуляции.

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

Васкуляризация и иннервация кожи. Кожа обильно снабжена сосуда-

ми, которые образуют в ней несколько сплетений: под эпидермисом, между слоями дермы, на границе с подкожной основой и в самой основе. Как между сплетениями, так и внутри имеются многочисленные анастомозы, участвующие в перераспределении крови и терморегуляции.

Иннервируется кожа как нервами соматической, так и вегетативной нервной системы. Они образуют сплетения в подкожной основе, в дерме и под эпидермисом. Чувствительные нервы соматической нервной системы образуют в коже многочисленные и разнообразные чувствительные нервные окончания как свободные, так и несвободные. Свободные нервные окончания преимущественно разветвляются в эпидермисе. В дерме присутствуют свободные прямолинейные, клубочковые, древовидные и несвободные (Фатера

— Пачини, Краузе, Мейснера) нервные окончания. Особенно богата нервными окончаниями кожа век, губ, хоботка, носогубного зеркальца, ушей, брюшной стенки, пальцевых мякишей, вымени, половых органов. Вегетативная нервная система иннервирует сосуды, железы, мышцыподниматели волос.

Волосяной покров — особенность кожного покрова млекопитающих. Он образован производными эпидермиса — волосами и защищает кожу от влаги, механических, электрических и других воздействий. В различных участках тела и у животных разных родов волосяной покров сильно различается по составу, густоте, длине волос. У овец тонкая кожа покрыта длинным, густым волосяным покровом. У свиней кожа толстая с редко расположенными грубыми волосами, которые на определенных участках становятся щетиной. У крупного рогатого скота сравнительно однообразный, средний по густоте волосяной покров.

По особенностям строения и функции различают осязательные, длинные и кроющие волосы. Осязательные (синуозные, вибриссы) волосы — толстые чувствительные, корень их окружен сосудами и нервными окончаниями. Располагаются на морде около рта и глаз. Выполняют рецепторную функцию Длинные волосы растут в определенных участках тела: на хвосте, на челке и щетках, гриве у лошадей, по бокам тела у яков. Выполняют они защитную функцию. Основная масса волос, покрывающих тело, называется кроющими, или покровными. Они располагаются на коже в определенном порядке, образуя круговые и линейные потоки. Густота волос у животных разных родов и семейств очень различна. Есть животные со слаборазвитым волосяным покровом. Из домашних животных это свинья. Количество волос у нее составляет 60—100 на см2 (из них 3—30 щетин), у крупного рогатого скота 800— 1500, у овец 4000—8000. Среди покровных волос различают щетину, ость, полупух и пух. У крупного рогатого скота, свиньи и лошади волосы растут более или менее равномерно, у овцы — группами. В группе один остевой и несколько пуховых (у тонкорунных — до 15 шт.) волос.

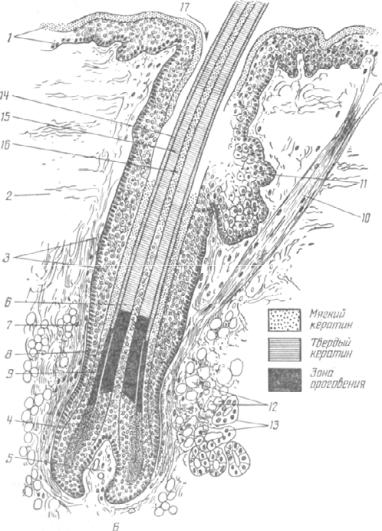

Волос — pilus (рис. 83)—твердая ороговевшая эластичная нить конической, цилиндрической, веретеновидной, ланцетовидной формы и различной степени извитости и окраски, образованная эпителиальными клетками. В нем

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

различают стержень и корень. Стержень волоса выступает над кожей. Корень находится в коже и окружен волосяным фолликулом. Фолликулы остевых волос закладываются первыми и называются поэтому первичными. Фолликулы пуховых волос закладываются позже и называются вторичными. Корни волос у большинства животных залегают в сетчатом слое дермы. У свиньи корни щетин проникают в подкожную клетчатку.

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

Рис. 83. Развитие (А) и строение (Б) волоса (о, б, в, г, д — последовательные стадии развития волоса):

1 — эпидермис; 2— дерма; 3— волосяной фолликул; 4 — волосяная луковица; 5 — волосяной сосочек; 6—корень волоса; 7

— сумка волоса; 8 — наружное корневое влагалище; 9 — внутреннее корневое влагалище; 10 — подниматель волоса; 11

— сальная железа; 12 — роговое вещество; 13 — потовая железа; 14 — кутикула; 15 — норковое вещество; 16—жировые клетки; 17 — воронка фолликула.

Фолликул волоса имеет сложное строение. Полость фолликула, в которой расположен корень волоса, называется каналом фолликула, а его расширенная верхняя часть—воронкой. Наружная часть его стенки образована соединительной тканью и называется сумкой волоса. Дно сумки волоса утолщено, состоит из рыхлой соединительной ткани, пронизанной сосудами, и вдается в глубь фолликула в виде сосочка волоса. Сосу ды сосочка питают волос. Внутренняя часть фолликула эпителиальная. Она состоит из двух влагалищ — наружного и внутреннего — и переходит в колбообразное утолщение

— луковицу волоса. Наружное корневое влагалище является продолжением росткового слоя эпидермиса и, постепенно истончаясь, покрывает луковицу 1—2 слоями клеток. Внутреннее корневое влагалище отрастает от луковицы и доходит только до воронки фолликула. У крупного рогатого скота оно имеется по всей длине фолликула и переходит в роговой слой эпидермиса. На уровне воронки в канал фолликула волоса открываются протоки сальной и апокринной потовой желез. В сумку волоса (ости и щетины) вплетается мышца — подниматель волоса из гладкой мышечной ткани.

Клетки волосяной луковицы, размножаясь, продвигаются вверх по каналу фолликула, формируя корень, а затем стержень волоса. Существует мнение: чем крупнее луковица, тем толще растущий волос. Клетки вскоре ороговевают и стержень волоса состоит из ороговевших клеток, лежащих в несколько

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

концентрических слоев. Самый наружный слой клеток волоса — кутикула— представлена однослойным плоским эпителием, имеющим вид чешуек, налегающих друг на друга, как черепицы. Она химически нейтральна, выполняет защитную функцию. Клетки кутикулы у животного каждого вида имеют характерную форму, так что можно определить, кому принадлежит волос.

Под кутикулой расположено корковое вещество (кора) волоса из нескольких рядов концентрически наслоенных эпителиальных клеток. В процессе дифференцировки клетки захватывают пигментные зерна из отростков меланоцитов, залегающих в луковице, и быстро ороговевают. Ороговевшие клетки коры, как и кутикулы, содержат твердый кератин и остатки ядер. Корковое вещество волоса определяет его цвет, прочность и эластичность. В центре волоса находится мозговое вещество, образованное крупными, медленно ороговевающими клетками. Ороговение завершается к переходу корня волоса в стержень. Клетки содержат мягкий кератин, пузырьки воздуха.

Пуховые и полупуховые волосы состоят только из кутикулы и коркового вещества. В ости имеются все три слоя.

Смена волос происходит периодически, так как срок жизни волоса от 50 дней до 5 лет. Массовая смена волос называется линькой. Она может быть ювенальной — до полового созревания и сезонной — обычно весной и осенью. Бывает и постоянная смена волос (перманентная), не зависящая от годового цикла. Это относится в первую очередь к длинным волосам. Смена начинается с нарушения питания волоса, затем происходит перестройка луковицы, после чего старый волос теряет с ней связь, а от нее отрастает новый волос.

Сальные железы — glandulae sebaceae (см. рис.82— 13) —пристенные простые альвеолярные с разветвленными концевыми отделами, секретируют по голокринному типу. Развиваются из эпителия наружного волосяного влагалища первичного фолликула и открываются в канал фолликула волоса на уровне его воронки. С фолликулами пуховых волос сальные железы не связаны. Концевые отделы железы — альвеолы — не имеют полости. Стенка альвеолы выстлана одним слоем мелких малодифференцированных камбиальных клеток. При активном делении часть клеток вытесняется из пласта в глубь альвеолы и вступает на путь жирового перерождения. Такие клетки укрупняются, в их цитоплазме накапливаются капли жира. По мере выталкивания клеток все ближе к протоку железы происходит все более выраженное жировое перерождение клеток. Наконец, клетки, лежащие ближе других к просвету, гибнут, распадаются, превращаясь в жировой секрет.

Проток железы выстлан многослойным плоским эпителием, открывается в канал фолликула волоса. Жировой секрет предохраняет кожу и волосы от высыхания, мацерации, химических воздействий. У овец жировой секрет смешивается с секретом потовых желез, образуя жиропот, количество которого может достигать 40% от массы руна. Жиропот участвует в теплоотдаче, увеличивает испаряющую поверхность кожи и шерсти, предохраняет кожу от избыточного влияния солнечных лучей и влаги, придает эластичность, спо-

www.timacad.ru