- •Понятие о морфологии, ее предмет и методы изучения.

- •ОСНОВЫ цитологии

- •Глава 1. ПОНЯТИЕ О КЛЕТКЕ, КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ

- •МОРФОЛОГИЯ КЛЕТКИ

- •ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КЛЕТОК

- •ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ

- •Развитие мужских половых клеток — сперматогенез

- •Развитие женских половых клеток — оогенез

- •ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

- •ГАСТРУЛЯЦИЯ

- •РАЗВИТИЕ ЛАНЦЕТНИКА

- •РАЗВИТИЕ РЫБ И АМФИБИЙ

- •РАЗВИТИЕ ПТИЦ

- •РАЗВИТИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

- •Покровный и выстилающий эпителии

- •Однослойный многорядный мерцательный эпителий

- •Многослойный плоский ороговевающий (сквамозный) эпителий

- •Переходный эпителий

- •Эпителий паренхиматозных органов

- •Железистый эпителий.

- •МЕЗЕНХИМА — ИСТОЧНИК ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

- •ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОРНО-ТРОФИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

- •КРОВЬ, ЛИМФА

- •РЫХЛАЯ ВОЛОКНИСТАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

- •СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

- •ПЛОТНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

- •ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ

- •КОСТНАЯ ТКАНЬ

- •Глава 9. МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ

- •ГЛАДКАЯ (НЕИСЧЕРЧЕННАЯ) МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ

- •Глава 10. НЕРВНАЯ ТКАНЬ

- •Часть I. СОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

- •ДЕЛЕНИЕ СКЕЛЕТА

- •КОСТЬ КАК ОРГАН. ФОРМА И СТРОЕНИЕ КОСТЕЙ

- •ФИЛОГЕНЕЗ СКЕЛЕТА

- •ОНТОГЕНЕЗ СКЕЛЕТА

- •СТРОЕНИЕ ОСЕВОГО СКЕЛЕТА

- •Скелет грудного отдела туловища (грудной клетки)

- •Скелет поясничного отдела туловища

- •Скелет крестцового отдела туловища

- •Скелет хвоста

- •Скелет шеи

- •Скелет головы

- •СКЕЛЕТ КОНЕЧНОСТЕЙ (ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ СКЕЛЕТ)

- •Скелет грудной конечности

- •Скелет тазовой конечности

- •СОЕДИНЕНИЕ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА (АРТРОЛОГИЯ)

- •Глава 13. МУСКУЛАТУРА (УЧЕНИЕ О МЫШЦАХ — МИОЛОГИЯ)

- •ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ МУСКУЛАТУРЫ

- •СТРОЕНИЕ МЫШЦЫ КАК ОРГАНА

- •КЛАССИФИКАЦИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ

- •ДЕЙСТВИЕ МЫШЦ ПРИ ДВИЖЕНИИ И СТОЯНИИ ЖИВОТНОГО

- •ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФИЛО И ОНТОГЕНЕЗУ МУСКУЛАТУРЫ

- •ПОДКОЖНЫЕ МЫШЦЫ

- •МЫШЦЫ ОСЕВОЙ ЧАСТИ ТЕЛА (ГОЛОВЫ, ШЕИ, ТУЛОВИЩА И ХВОСТА)

- •Дорсальные мышцы позвоночного столба

- •Вентральные мышцы позвоночного столба

- •Мышцы грудной клетки

- •Мышцы брюшной стенки

- •МЫШЦЫ КОНЕЧНОСТЕЙ

- •Мышцы грудной конечности

- •Мышцы тазовой конечности

- •Глава 14. СИСТЕМА ОРГАНОВ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •СТРОЕНИЕ КОЖНОГО ПОКРОВА

- •СТРОЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- •МЯКИШИ

- •РОГОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОЖИ

- •ВОЗРАСТНЫЕ, ПОЛОВЫЕ, ПОРОДНЫЕ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ

- •Часть II. ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (СПЛАНХНОЛОГИЯ)

- •Строение систем внутренних органов.

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- •РОТОГЛОТКА

- •ПЕРЕДНЯЯ КИШКА, ИЛИ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫЙ ОТДЕЛ

- •СРЕДНЯЯ КИШКА, ИЛИ ТОНКИЙ КИШЕЧНИК

- •ЗАДНЯЯ КИШКА, ИЛИ ТОЛСТЫЙ КИШЕЧНИК

- •Глава 16. СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (АППАРАТ ДЫХАНИЯ)

- •НОС И НОСОВАЯ ПОЛОСТЬ

- •ГОРТАНЬ

- •ТРАХЕЯ

- •Глава 17. СИСТЕМА ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ

- •ПОЧКИ

- •ПОЛОВАЯ СИСТЕМА САМЦА

- •ПОЛОВАЯ СИСТЕМА САМКИ

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ

- •Краткие сведения о развитии системы органов кровообращения

- •Возрастные изменения сосудов

- •Строение кровеносных сосудов

- •Закономерности хода и ветвления сосудов

- •Коллатерали, обходные сети, углы отхождения артерий.

- •Сердце

- •Круги кровообращения

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ ЛИМФООБРАЩЕНИЯ

- •ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ И ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

- •Глава 21. НЕРВНАЯ СИСТЕМА

- •КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- •Спинной мозг

- •Головной мозг

- •Спинномозговые нервы

- •Черепномозговые нервы

- •Симпатическая нервная система

- •Парасимпатическая нервная система

- •Глава 22. ОРГАНЫ ЧУВСТВ

- •ОРГАН КОЖНОГО ЧУВСТВА, ИЛИ ОСЯЗАНИЯ

- •ОРГАН ОБОНЯНИЯ

- •ОРГАН ЗРЕНИЯ

- •АППАРАТ ДВИЖЕНИЯ. СКЕЛЕТ

- •Мышцы

- •КОЖНЫЙ ПОКРОВ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- •СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

- •СИСТЕМЫ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ

- •НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

Покровный и выстилающий эпителии

Покровный эпителий входит в состав покровов тела в виде эпидермиса и его производных (чешуи, перья, волосы, рога, копыта и др.), а выстилающий

— в состав слизистых и серозных оболочек, выстилая изнутри трубкообразные органы и серозные полости. Основная функция этих эпителиев пограничная. Большинство их располагается на границе между внутренней и внешней средой, что во многом определяет характер их строения и функционирования. Данные сравнительной гистологии указывают на филогенетическое родство этих эпителиев, поэтому их обычно объединяют в группу покровных эпителиев.

Однослойный плоский эпителий (рис. 22-А). Выстилает респираторные отделы легких, мелкие протоки желез, сеть семенника, полость среднего уха, серозные оболочки. В последнем случае он известен как мезотелий, что указывает на его происхождение из мезодермы (из обоих листков спланхнотома). Однослойный плоский эпителий состоит из клеток, высота которых меньше их ширины, ядра уплощенные. В том месте, где расположено ядро, клетка несколько выше, чем в остальных участках. Морфо-физиологическая полярность у этого вида эпителия выражена в меньшей степени, чем у других видов, особенно у мезотелия, который, погрузившись во внутреннюю среду организма, ее потерял. При нарушении пласта в мезотелий образуются гигантские многоядерные клетки. Функции мезотелия: разграничительная, так как, покрывая серозные оболочки, он препятствует сращиванию органов друг с другом и со стенками тела; способствует образованию серозной жидкости; благодаря активной пиноцитозной деятельности его клеток происходит быстрый перенос веществ из серозной жидкости в лимфатическое русло.

Однослойный кубический эпителий (рис. 22-Б). Имеет различное происхождение. Выстилает протоки желез, канальцы почек. Все клетки лежат на базальной мембране. Высота их приблизительно равна ширине. Функции этого эпителия тесно связаны с функциями органа, в котором он находится. Это может быть разграничительная (в протоках), осморегулирующая (в почках и солевых железах) и другие функции.

Однослойный призматический (цилиндрический) эпителий (рис. 22-Б). Имеет различное происхождение в зависимости от местонахождения в организме. Выстилает желудочно-кишечный тракт, протоки желез, собирательные трубочки почек. Все его клетки лежат на базальной мембране и обладают морфофизиологической полярностью. Высота их значительно больше ширины. Кроме разграничительной, этот эпителий выполняет специфические функции, присущие тому или иному органу. Так, например, призматический эпителий слизистой оболочки желудка является железистым — вырабатывает слизь, и поэтому называется призматическим слизистым эпителием. Призматический эпителий слизистой оболочки кишечника называется каемчатым, так как несет на апикальном полюсе микроворсинки — щеточную каемку, благодаря чему осуществляется пристеночное пищеварение и всасывание питательных веществ.

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

Однослойный многорядный мерцательный эпителий (рис. 22-Г).

Имеет сложное происхождение. Выстилает воздухоносные пути и некоторые участки половой системы (семявыносящие пути, яйцеводы). Состоит из трех видов клеток: коротких реснитчатых, длинных вставочных (базальных) и

бокаловидных. Все клетки эпителиального пласта лежат на базальной мембране, но вставочные клетки не доходят до верхнего края пласта. Это стволовые и камбиальные элементы эпителия, которые в процессе роста дифференцируются и становятся реснитчатыми и бокаловидными. Реснитчатые клетки несут на апикальном полюсе большое количество (до 270) ресничек — органелл движения. Бокаловидные клетки вырабатывают слизь (см. железистый эпителий). Слизь покрывает пласт мерцательного эпителия, не только защищая его от внешнего воздействия, но и способствуя передвижению приставших частиц в воздухоносных путях или половых продуктов в половых путях. Следовательно, мерцательный эпителий, кроме разграничительной, выполняет еще транспортную и защитную функции.

Многослойный плоский неороговевающий (слабоороговевающий)

эпителий (рис. 22-Д). Происходит из эктодермы и покрывает роговицу глаза, а у некоторых животных, кроме того, ротовую полость, пищевод, преджелудок. В нем различают три слоя: базальный, шиповатый и плоский. Базальный слой лежит на базальной мембране, образован призматическими клетками с крупными овальными ядрами, несколько сдвинутыми к апикальному полюсу. Клетки базального слоя делятся и, выдвигаясь вверх, теряют связь с базальной мембраной, дифференцируются и входят в состав шиповатого слоя. Шиповатый слой образован несколькими слоями клеток неправильной многоугольной формы с овальными или округлыми ядрами и с небольшими отростками в форме пластинок и шипов, которые проникают между клетками, удерживая их наряду с десмосомами друг возле друга. Из шиповатого слоя клетки перемещаются в поверхностный — плоский слой толщиной в 2—3 клетки. При этом они становятся плоскими, как бы распластываясь по подлежащим клеткам, в результате чего каждая плоская клетка занимает площадь, равную апикальной поверхности нескольких базальных клеток. Ядра плоских эпителиоцитов также уплощаются, становятся гиперхромными. Связи между клетками ослабевают. Заканчивая свой жизненный цикл, они отмирают и отпадают с поверхности эпителия. У сельскохозяйственных животных, особенно у жвачных, поверхностные клетки этого эпителия ороговевают (кроме роговицы).

Многослойный плоский ороговевающий (сквамозный) эпителий

(рис. 22-Е). Происходит из эктодермы и образует эпидермис кожи, покрывает ротовую полость и конечный участок прямой кишки. В нем различают пять слоев: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. Базальный слой, как и у неороговевающего эпителия, состоит из одного ряда призматических клеток, связанных десмосомами как между собой, так и с базальной мембраной. В цитоплазме клеток много свободных рибосом, видны тонофи-

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

ламенты. Шиповатый слой имеет толщину в 4—8 шиповатых клеток. В этих клетках увеличивается количество тонофиламентов, которые объединяются в пучки — тонофибриллы, видимые в световой микроскоп. Шиповатые клетки еще сохраняют способность к размножению, из-за чего иногда базальный и шиповатый слои объединяют под одним названием — ростковый слой. Зернистый слой толщиной в 2—3 клетки. Эпителиоциты этого слоя уплощенной формы с плотными ядрами и резко базофильными зернами кератогиалина, которые сливаются с тонофибриллами. Зернистый слой переходит в блестящий, состоящий из 1—2 рядов погибающих клеток. При этом кератогиалиновые зерна сливаются, органеллы деградируют, ядра распадаются, кератогиалин превращается в элеидин, окрашивающийся оксифильно и сильно преломляющий свет, что дало название слою. Самый поверхностный роговой слой образован многими рядами (до 100) плоских мертвых клеток — роговыми чешуйками, заполненными роговым веществом — кератином. Десмосомы, связывающие клетки, видоизменяются, между клетками скапливаются нейтральные жиры. На коже, покрытой волосами, роговой слой тонкий — из нескольких рядов роговых чешуек.

Функция этого эпителия — пограничная, защита глубжележащих тканей от внешних воздействий: химических, термических, механических, патогенных и др., что определяет характер дифференцировки эпителиоцитов. Специализация клетки выражается в ее ороговении и превращении в роговую чешуйку, которая по площади равна апикальной поверхности 9—10 базальных клеток, содержит большое количество химически устойчивых белков и липидов и обладает плохой теплопроводностью.

Переходный эпителий (рис. 22-Ж). Происходит из мезодермы. Выстилает лоханки почек, мочеточники, мочевой пузырь — органы, подверженные значительному растяжению при наполнении мочой. Состоит из трех слоев: базального, промежуточного и покровного. Клетки базального слоя мелкие, разной формы, являются камбиальными, лежат на базальной мембране. Промежуточный слой состоит из светлых крупных клеток, количество рядов которых сильно колеблется в зависимости от степени наполнения органа. В свободном от мочи органе они имеют булавовидную форму и располагаются друг над другом, в наполненном — растягиваются и проникают в межклеточные промежутки. Клетки покровного слоя очень крупные, многоядерные или полиплоидные, часто выделяют слизь, предохраняющую поверхность эпителиального пласта от действия мочи.

Эпителий паренхиматозных органов

Эпителий, входящий в состав таких органов, как легкие, почки, печень, поджелудочная и слюнные железы, семенники, яичники, гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, тимус, очень разнообразен и будет рассмотрен при изучении соответствующих органов. Здесь мы остановимся на общих принципах строения и функционирования железистого эпителия — широко распространенного вида эпителиальной ткани.

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

Железистый эпителий. Это специализированный эпителий, клетки которого вырабатывают и выделяют вещества различной природы, названные секретами. Железистый эпителий обладает всеми свойствами эпителиальных тканей, несмотря на то, что часто не контактирует с внешней средой. Это объясняется особенностями выполняемой им секреторной функции. По своим размерам, форме, структуре железистые клетки очень разнообразны, как и вырабатываемые ими секреты. Все же для многих железистых клеток характерны крупные размеры, большая поверхность ядер, крупные ядрышки, высокое содержание РНК и белка в цитоплазме, сильное развитие структур, принимающих участие в процессе секретообразования и наличие на определенном этапе функционального цикла, гранул, зерен, вакуолей секрета или его предшественников. Продукты, вырабатываемые железистыми клетками, также весьма разнообразны по химической природе, физическим свойствам, по количеству и расположению в клетке.

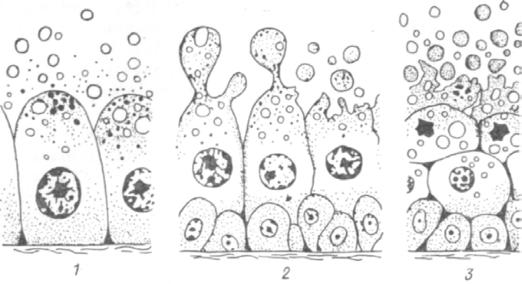

Рис. 23. Схема типов секреции:

1 — мерокринный; 2 — апокринный; 3 — голокринный.

Процесс секретообразования происходит в несколько фаз и называется

секреторным циклом.

Первая фаза — накопление клеткой исходных продуктов. Через базальный полюс в клетку поступают различные вещества органической и неорганической природы, которые используются в процессе синтеза секрета. Вторая фаза — синтез секрета из поступивших продуктов в цитоплазматической сети. Синтез белковых секретов происходит в гранулярной, небелковых — в аграну-лярной ее разновидности. Третья фаза — оформление секрета в гранулы и накопление их в цитоплазме клетки. По цистернам цитоплазматической сети синтезированный продукт поступает в место расположения аппарата Гольджи (пластинчатого комплекса), где происходит его конденсация и упаковка в виде гранул, зерен, вакуолей. После этого вакуоль с порцией секрета отшнуровывается от пластинчатого комплекса и перемещается к апикальному полюсу клетки. Четвертая фаза — выведение секрета— экструзия протекает по-разному, в связи с чем различают мерокринный, апокринный и

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

голокринный тип секреции (рис. 23). При мерокринном типе секрет выводится без нарушения целостности цитолеммы. Секреторная вакуоль подходит к апикальному полюсу клетки, сливается с ней своей мембраной, образуется пора, через которую содержимое вакуоли изливается за пределы клетки. При апокринном типе происходит частичное разрушение железистой клетки. Отмечают макроапокринную секрецию, когда вместе с секреторной гранулой отторгается апикальная часть цитоплазмы клетки, и микроапокринную секрецию, когда отторгаются верхушки микроворсинок. При голокринном типе секреции наблюдается полное разрушение железистой клетки и превращение ее в секрет. Пятая фаза — восстановление исходного состояния железистой клетки.

Фазы секреторного цикла могут проходить последовательно одна за другой, а могут совершаться одновременно в разных участках клетки. Это зависит как от особенностей функционирования клеток, так и от силы стимуляции их деятельности.

Железистые клетки входят в состав некоторых видов покровных и выстилающих эпителиев, а также образуют специализированные органы — железы.

Железы. Это органы, основной функцией которых является секреторная. В зависимости от того, куда выводится секрет, различают экзокринные и эндокринные железы. Экзокринные железы имеют протоки, по которым секрет изливается или на поверхность тела, или в полость каких-либо трубкообразных органов. У эндокринных желез протоков нет, и продукты их деятельности— инкреты — выделяются во внутреннюю среду организма — в кровь или лимфу.

По количеству клеток, образующих железы, последние бывают одноклеточные и многоклеточные. Типичная одноклеточная железа в организме позвоночного животного — бокаловидная клетка. Данный тип клеток имеется в эпителии кишечника, воздухоносных и половых путей. Они выделяют слизистый секрет. По форме клетка напоминает бокал. У нее узкая базальная часть, в которой расположено ядро, цистерны цитоплазматической сети, митохондрии и другие органеллы. Наиболее развитой органеллой считается комплекс Гольджи, расположенный над ядром. В нем синтезируются и накапливаются мукополисахариды, составляющие основную часть секрета. Его цистерны постепенно переходят в секреторные вакуоли. По мере накопления вакуоли занимают всю среднюю и апикальную части клетки. Секреторный цикл в бокаловидной клетке совершается за 20—30 мин. Секрет выделяется по мерокринному типу.

По расположению различают эндоэпителиальные и экзоэпителиальные железы. Одноклеточные железы позвоночных всегда эндоэпителиальные — залегают в пласте эпителия. Многоклеточные железы обычно экзоэпителиальные — лежат за пределами эпителиального пласта.

Многоклеточные экзокринные железы состоят из концевых отделов, образованных железистыми клетками, и выводных протоков, по которым выводится синтезированный секрет. По форме концевых отделов железы бывают

www.timacad.ru

Вракин В.Ф, Сидорова М.В. |

МОРФОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ |

|

|

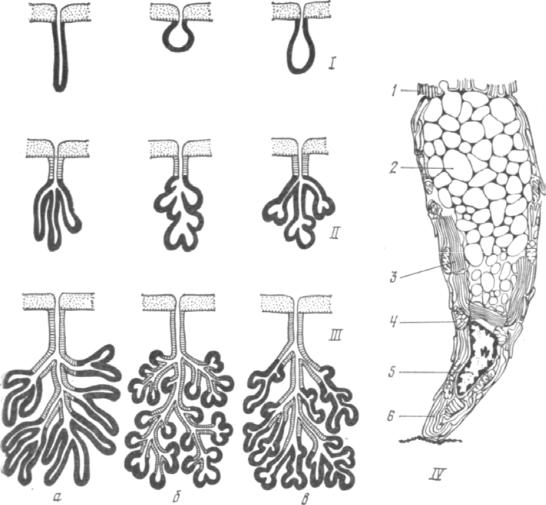

трубчатые, альвеолярные (пузырчатые) и трубчато-альвеолярные (рис. 24).

Если выводной проток оканчивается одним каким-либо концевым отделом, говорят о простой неразветвленной альвеолярной или трубчатой железе. Если в проток открывается несколько концевых отделов, такую железу называют простой разветвленной. Когда разветвляется выводной проток, образуется сложная железа. Различают сложные альвеолярные, трубчатые и трубчатоальвеолярные железы. По характеру выделяемого секрета железы делят на серозные — вырабатывающие белковый секрет, слизистые и смешанные —

белково-слизистые.

Рис. 24. Схема строения желез:

I — простые железы; II — простые железы с разветвленным концевым отделом; III — сложные железы; а — трубчатая железа; б — альвеолярная железа; в — альвеолярно-трубчатая железа; IV—одноклеточная железа— бокаловидная клетка; 1 — микроворсинки; 2 — гранулы секрета; 3— комплекс Гольджи; 4— митохондрии; 5 — ядро; 6 — эндоплазматическая сеть.

Влияние факторов. Паренхима желез однотипно реагирует на воздействие различных факторов. При действии экстремальных перегрузок, токсических или инфекционных поражений, механических повреждений и денерва-

www.timacad.ru