книги из ГПНТБ / Папков, С. П. Студнеобразное состояние полимеров

.pdfСогласно представлениям о структуре этих студней, концентрация полимера в сосуществующих фазах по стоянна, а с изменением общей концентрации студня из меняется лишь соотношение объемов этих фаз. Отсюда, казалось бы, следует, что упругость должна возрастать пропорционально концентрации полимера. Однако де формационные свойства зависят не только от суммар

|

|

|

|

|

|

ного |

объема |

матричной |

||||

|

|

|

|

|

|

фазы, но и |

от |

ее |

про |

|||

|

|

|

|

|

|

странственной |

|

структу |

||||

|

|

|

|

|

|

ры. |

Но |

пространственная |

||||

|

|

|

|

|

|

структура студня |

зависит |

|||||

|

|

|

|

|

|

от скорости |

возникнове |

|||||

|

|

|

|

|

|

ния |

и |

роста |

зародышей |

|||

|

|

|

|

|

|

новой фазы и от тех вто |

||||||

|

|

|

|

|

|

ричных |

превращений в |

|||||

|

|

|

|

|

|

формирующемся |

|

студне, |

||||

|

10 |

15 |

2 0 |

' 2 5 |

31 |

которые связаны |

|

с |

воз |

|||

|

никновением |

и |

релакса |

|||||||||

|

|

Температ ура°с |

|

цией |

внутренних |

напря |

||||||

Рис. III.25. Температурная зави |

жений |

в матричной |

фазе |

|||||||||

симость |

модуля сдвига |

студней |

и проявляются |

в |

ее |

ча |

||||||

ацетата |

целлюлозы |

в бензиловом |

стичном разрушении и си- |

|||||||||

спирте |

(числа |

на |

кривых — кон |

неретическом |

отделении |

|||||||

центрация полимера). |

|

|

жидкой |

фазы, |

особенно |

|||||||

центрациях |

полимера |

в |

|

при низких общих кон |

||||||||

студне. |

|

|

|

|

|

|

||||||

К сожалению, большинство экспериментальных дан ных относится к студням желатины, т. е. к системе, при надлежность которой к двухфазным студням может вы звать определенные возражения, хотя еще более сомни тельна принадлежность ее к студням первого типа. Тем не менее приведем данные о концентрационной зависи мости модуля упругости для желатины наряду с дан ными для других полимеров.

Исследования Пуле [41] показали (рис. III.26), что для студней желатины на участке до с«П0% изменение модуля упругости может быть передано уравнением

Е= fee1.5

авыше этой концентрации происходит более быстрое нарастание модуля.

Вообще, согласно высказанным выше предположе

130

ниям, мы не должны ожидать здесь строгих законо мерностей, особенно если учесть, что в различных усло виях различна и кинетика застудневания, а следова тельно, и возникающая тонкая структура матричной фазы, ответственная за эластичность студней и другие механические свойства их. Действительно, для желати новых студней Лейх [42] нашел, что модуль упругости пропорционален квадрату концентрации, а Шеппард и Свит [43] отметили значительное варьирование показа теля степени в зависимости от сорта желатины. К та ким же выводам пришли Кинкель и Зауер [44], а также и другие исследователи [45—47].

Рис.III.26. Концентрационная зависимость модуля упругости водных студней желати ны при 18°С.

Следует вернуться к высказанному выше замечанию о возможном влиянии на механические свойства студней частичного разрушения внутренней структуры под дей ствием возникающих при формовании студня внутренних напряжений в матричной фазе, что должно сказываться при низких концентрациях полимера. Это частичное разрушение матричной фазы приводит к снижению прочности и модуля упругости разбавленных студней большему, чем это можно ожидать при экстраполяции зависимости этих величин из области высоких концент раций на низкие. Соответственно на кривых Е—с в про стых или логарифмических координатах должен наблю даться перегиб, отвечающий, кстати говоря, области студней с отчетливым проявлением сиперезиса и повы шенным светорассеянием.

Для ацетатцеллюлозных студней, исследованных Мардлесом [28], достаточно отчетливо наблюдается

9* |

131 |

S -образный перегиб кривых, причем область перегиба соответствует области повышенной мутности студня (рис. III.27). Как видно из рисунка, в области низких концентраций происходит резкое снижение модуля упру гости; пунктиром отмечено изменение мутности системы (в условных единицах, как и для модуля).

Рис. III.27. Концентрационная зависимость модуля упру гости студня ацетата целлюлозы в бензиловом спирте (пунктирная кривая — светорассеяние).

Пуле провел более подробные исследования этой си стемы [29] и подтвердил S -образную форму кривой ло гарифм модуля — концентрация в области разбавлен ных студней. Отклонение для низких концентраций от линейной зависимости E —kc2, характерной для области повышенных концентраций, обнаружили Ферри и Элдбридж [45] у желатиновых студней.

Эти особенности механического поведения студней и их оптических свойств, а также особенности синеретического отделения жидкости могут служить косвенным подтверждением справедливости теории двухфазности студней и подлежат более детальному изучению.

Если, согласно этой теории, в студнях сохраняется постоянной концентрация сосуществующих фаз незави симо от общей концентрации полимера в системе, то, очевидно, следует ожидать возрастания модуля упруго сти с увеличением молекулярного веса полимера прибли зительно по той же закономерности, по какой возрастает вязкость эквиконцентрированных растворов при повыше-

132

мии молекулярного веса. Однако экспериментальные данные противоречивы.

По данным Ферри и Элдбриджа [45], для желати ны существует прямая пропорциональность между мо лекулярным весом и модулем упругости. По другим данным, такой зависимости между молекулярным весом и модулем упругости нет или она наблюдается до опре деленного молекулярного веса, а далее на кривой Е —М появляется плато [48]. Ввиду сложности механизма образования студней желатины и возможного влияния побочных факторов на их свойства следовало бы рас смотреть студни из других полимеров. Однако, к сожа лению, в литературе нет достаточно надежных данных по этому вопросу, так как фракции, выделяемые при фракционировании полимеров, обычно имеют все же до статочно широкое распределение по молекулярному весу и для некоторых полимеров различаются и по со ставу.

Это особенно относится к двум интересующим нас полимерам — ацетату целлюлозы (наблюдается разли чие фракций по степени замещения гидроксильных групп на ацетатные) и поливиниловому спирту (фракции мо гут различаться по количеству остаточных ацетатных групп: поливиниловый спирт получается омылением по ливинилацетата). Поэтому трудно выявить точные за кономерности, связывающие молекулярный вес и упру гость студней, и следует ограничиться лишь качествен ной характеристикой этой зависимости.

На рис. III.28 приведена зависимость модуля упру гости 11,6%-ных студней ацетата целлюлозы в бензиловом спирте для различных партий полимера, подверг нутых фракционированию. Эти данные заимствованы из работы Гембицкого и Гликмана [49]. Они свидетель ствуют о возрастании модуля с молекулярным весом для всех партий исследованных ацетатов целлюлозы, одна ко проследить общую количественную закономерность этого возрастания не представляется возможным. Анало гично обстоит дело и с данными, приведенными в рабо те Сперанского и Гембицкого [50] для поливинилового спирта.

Рассматривая деформационные свойства студней вто рого типа, следует коснуться вопроса о максимальных (предельных) значениях деформации. Для студней пер

133

вого типа максимальные значения деформации состав ляют несколько сот процентов, поскольку они обуслов лены развертыванием клубков макромолекул (отрезков их между узлами). Для студней второго типа механизм деформации заключается, как уже указывалось, в изгибе элементов пространственной структуры. Простые расче ты показывают, что при предельно малых поперечных размерах структурных элементов максимально возмож ное удлинение такой каркасной системы с нерастягивающимися (а только изгибающимися) элементами не мо жет превышать двукратной величины от начального размера. Если толщина элементов каркаса увеличивает ся, максимальное удлинение уменьшается.

Рис. 111.28. Зависимость модуля упругости студня аце тата целлюлозы в бензиловом спирте от молекулярного веса. Разные кривые относятся к различным партиям полимера.

На рис. III.29 приведено изменение степени обрати мой деформации в зависимости от нагрузки для разбав ленного студня ацетата целлюлозы в бензиловом спир те [29]. Как видно из рисунка, степень растяжения по степенно приближается к предельной величине, которая не превышает 1,6.

Упомянутое выше понижение предельного растяже ния с повышением концентрации полимера можно про демонстрировать на примере ацетатцеллюлозных студ ней [51]. Эти данные приведены на рис. III.30 и не нуждаются в дополнительных разъяснениях. Заметим лишь, что при высоких нагрузках начинает проявляться течение студней, которое имеет характер как вынужден ной эластичности, так и истинно необратимой дефор-

134

мации. Поэтому установить действительную величину предельной деформации оказывается сложным, тем бо лее, что при определенных значениях нагрузки может наступить разрушение студия. Предел прочности при растяжении для 20%-пого студня ацетата целлюлозы составляет, по данным Пуле, 4,1 ПО5 Н/м2.

Рис. 111.29. Зависимость сте |

Рис. II 1.30. Зависимость степени рас |

||

пени растяжения от нагруз |

тяжения от напряжения для студней |

||

ки для 20%-ного студня |

ацетата |

целлюлозы |

в бензиловом |

ацетата целлюлозы в бензи- |

спирте |

(числа у кривых — концентра |

|

ловом спирте. . |

ция студня). |

|

|

Ограниченная возможность |

обратимого |

растяжения |

|

двухфазных студней обусловливает очень малый вклад в их упругость эффекта изменения поверхности раздела при растяжении. В связи с этим следует напомнить о той дискуссии, которая имела место в начале этого столетия по поводу двухфазного строения студней. Одна из старых гипотез строения студней, совпадающая

впринципе с рассматриваемым здесь представлением о структуре двухфазных студней, заключается в представ лении о студнях, как об эмульсии одной жидкой фазы

вдругой. Деформация студня вызывает изменение шаро образной или правильной полиэдрической формы дис пергированной фазы и, как следствие этого, увеличение поверхности раздела между фазами.

Прирост удельной межфазной энергии (равный при росту поверхности, умноженному на межфазное натя жение) приводит к появлению избытка потенциальной энергии системы, обусловливающей после снятия нагруз

ки обратимое сокращение системы (стремление к ми

135

нимуму свободной энергии, которому отвечает минималь ная поверхность раздела между фазами). Конкретные расчеты возникающих вследствие этого напряжений за труднены из-за отсутствия надежных данных о вели чинах межфазного натяжения и размерах частиц. Моду ли упругости, получаемые в результате ориентировоч ных расчетов [52] при допущении размеров частиц порядка 103 А и межфазной энергии 10_3 Дж/м2, при близительно на десятичный порядок ниже эксперимен тальных величин. К этому следует добавить, что по следующие исследования межфазного натяжения для расслаивающихся полимерных систем привели к значе ниям межфазного натяжения порядка 10~5—10_6 Н/м и даже менее [53, 54]. Таким образом, вклад искаже ния формы структурных элементов в упругую деформа цию двухфазного студня практически оказывается ни чтожно малым, и с ним можно не считаться.

Гипотеза о двухфазном строении подверглась крити ке со стороны Гатчека [55] с других позиций. Рассмот рев геометрию модели двухфазного студня, он нашел, что при деформации такой системы на кривой удлине ние— нагрузка должен появиться минимум при степе ни растяжения около 2,52. Таким образом, как следует из его расчетов, напряжение должно возрастать лишь до тех пор, пока структура будет растянута не выше указанной степени, а затем снижаться, что, как считал Гатчек, противоречит эксперименту. Не касаясь дета лей расчетов, отметим, что в рассуждениях Гатчека име ется принципиальная ошибка, которая заключается в том, что любая структура, если ее деформация основана на изгибе пространственных элементов, а не на их растяжении, не может быть деформирована более чем вдвое от ее исходной длины. Поэтому критическое зна чение 2,52 просто не достигается.

Вообще вопрос о теоретических расчетах упругости студней чрезвычайно сложен. Даже для студней пер вого типа, как и для любых эластомеров, рассчитанные по теории высокоэластического состояния кривые на грузка— удлинение совпадают с экспериментальными данными лишь в начальной части, т. е. при небольших величинах деформации. Для двухфазных студней тре буется прежде всего уточнить свойства матричной фазы и зависимость ее деформационных свойств от толщины

136

структурных элементов, особенно в тех случаях, когда поперечные размеры этих элементов становятся сопоста вимыми с размерами макромолекул.

В заключение этого раздела, посвященного механи ческим свойствам студней, следует остановиться на особенностях их механического разрушения.

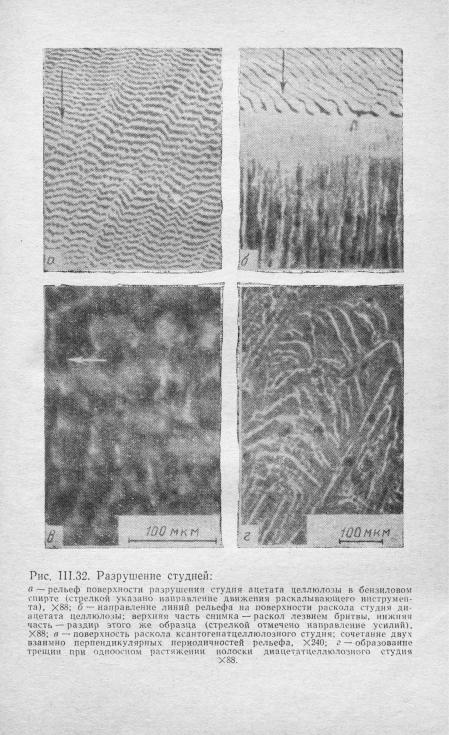

Изучение разрушения студней имеет большое значе ние как для теории строения полимерных систем, так и в практическом отношении, особенно при исследова нии процесса образования искусственных волокон, ко торый проходит через стадию застудневания растворов полимеров. Было установлено, что поверхность разруше ния студней имеет сложную систему рельефов, строение которых и периодичность зависят от ряда факторов. Ниже описаны отдельные экспериментальные дан ные [56].

Объектами исследования служили в основном студни ксантогената целлюлозы, полученные путем самопроиз вольной коагуляции стандартных производственных вис коз (с концентрацией целлюлозы около 7%), и студни диацетата целлюлозы в бензиловом спирте с концент рацией полимера от 7,5 до 35%. Результаты, аналогич ные описанным ниже, получены и для студней жела тины.

Студни разрушали различными методами: срезом (сколом) с помощью лезвия бритвы, разламыванием студня и раздиром надрезанной полоски студня. Инте

ресно отметить, что образование |

поверхности |

разрыва |

у студней полностью совпадает |

с картиной |

хрупкого |

разрушения аморфных твердых тел (прорастание тре щин). При разрезании студня лезвием бритвы трещи на «бежит» впереди края лезвия, а появление первич ной трещины связано с предварительным напряжением в студне и соответствующей деформацией его. После появления трещины и в процессе ее распространения напряжение (давление на лезвие) резко падает. Схема тически это изображено на рис. III.31, где область а отвечает эластической деформации /к до достижения критической нагрузки Рк (ее значение зависит от площа ди контакта между студнем и дробящим инструментом),

а область б — разрушению студня |

путем распростране |

ния образовавшейся трещины при |

более низкой на |

грузке Рр. |

|

137

Типичный рельеф поверхности разрушения приведен на рис. III.32, а для ацетатцеллюлозного студня с кон центрацией около 10%. Обнаруживается двойная перио дичность в рельефе: резко выраженная полосатость в

направлении, перпендикулярном ходу лезвия |

(парал |

||||||||

лельно линии лезвия), |

и |

менее отчетливо |

выраженная |

||||||

|

|

|

периодичность |

в |

направ |

||||

|

|

|

лении, параллельном ходу |

||||||

|

|

|

лезвия. |

|

|

|

полоски |

||

|

|

|

При раздире |

||||||

|

|

|

студня |

основной |

поток |

||||

|

|

|

линий |

рельефа |

направ |

||||

|

|

|

лен |

вдоль действия уси |

|||||

|

|

|

лия. |

Характерна |

в этом |

||||

|

|

|

отношении картина, пред |

||||||

|

|

|

ставленная |

на |

рис. |

||||

|

|

|

III.32, б |

(студень |

ацетата |

||||

|

|

|

целлюлозы с |

концентра |

|||||

|

|

|

цией около 20%). В верх |

||||||

|

|

|

ней части фотографии ви |

||||||

|

|

|

ден рельеф, образовав |

||||||

Рис. III.31. Схематическое изобра |

шийся |

при |

скалывании |

||||||

жение хрупкого разрушения студ |

студня лезвием бритвы, а |

||||||||

ней: |

|

|

в нижней части — рельеф, |

||||||

а — э л а с т и ч е с к а я д е ф о р м а ц и я |

с т у д н я |

||||||||

возникший при |

дальней |

||||||||

до н а ч а л а х р у п к о г о р а з р у ш е н и я ; |

6 — |

||||||||

п р о ц е с с р а с п р о с т р а н е н и я т р е щ и н ы . |

Н а |

шем раздире этого образ |

|||||||

д и а г р а м м е п р е д с т а в л е н о и зм е н е н и е |

н а |

||||||||

г р у з к и Р и д е ф о р м а ц и и I в п р о ц е с с е |

ца. |

Граница между этими |

|||||||

х р у п к о г о р а з р у ш е н и я с т у д н е й . |

|

|

|||||||

|

|

областями очень |

четкая. |

||||||

|

|

|

|||||||

Четкости разделения рельефов способствует применен ный в этой работе метод фотографирования образцов студня на просвет. Выявление рельефа оказывается воз можным в этом случае за счет так называемого линзо вого эффекта, т. е. отклонения пучка света вследствие искривления поверхности. В некоторых случаях имеется достаточно сложное сочетание периодичностей. Так, на рис. III.32, в приведен пример скола студня ксантогената целлюлозы, где лежащие в разных плоскостях рельефы имеют приблизительно одинаковую периодичность (объ ектив микроскопа был слегка дефокусирован, чтобы по казать одновременно обе периодичности).

Размер рельефных образований может быть оценен или путем непосредственного измерения расстояния между полосами, или путем измерения сдвига тубуса

138