книги из ГПНТБ / Папков, С. П. Студнеобразное состояние полимеров

.pdfвится сопоставимым с длиной волны падающего света, т. е. значительно превышает ЮООА. При максимальных размерах частиц — в несколько десятков или даже двух

трех сотен А — в |

видимом свете опалесценция визуаль |

но может быть |

не обнаружена, особенно в системах, |

у которых показатели преломления образующихся фаз не очень заметно различаются.

Такое тонкое и относительно равномерное распреде ление фазы растворителя в матричной полимерной фазе можно было бы назвать первичной структурой двухфаз ных студней.

Второе предельное состояние двухфазной системы — полное разделение фаз — практически достигается для полимерных систем только в тех редких случаях, когда полимерная фаза имеет невысокую концентрацию и со ответственно низкую вязкость. В студнеобразующих си стемах расслоение фаз никогда не завершается, и их морфология представляет собой преимущественно сме шанную картину описанной выше первичной структуры и структуры, возникающей при частичном разрушении матричной фазы.

Как уже неоднократно отмечалось, большие внут ренние напряжения, возникающие в результате нерав номерного зародышеобразования и роста зародышей новой фазы, могут привести к локальным разрывам элементов матричной фазы и частичному слиянию инклюдированной в ней низковязкой фазы. Это разруше ние может иметь различный характер: от образования вытянутых (анизометрических) частиц до хрупкого разрыва. В предельных случаях, когда суммарный объем полимерной (матричной) фазы очень мал и эле менты этой фазы по крайней мере в одном измерении тонки и поэтому механически мало устойчивы, разруше ние может быть полным и образуется хлопьевидный осадок этой полимерной фазы в среде низкоконцентри рованной по полимеру фазы. При этом частицы осадка в свою очередь гетерогенны по структуре, т. е. содержат участки низкоконцентрированной фазы в матрице по лимерной фазы; по существу, это фрагменты исходно го студня.

При большой прочности матричной фазы, в част ности при более высоких исходных концентрациях по лимера в системе, эта фаза претерпевает лишь частич

100

ное разрушение под действием внутреннего напряжения. Возникают дополнительные поверхности раздела, раз меры которых превышают размеры фазовых частиц в первичной структуре студня, и поэтому светорассеяние становится значительным. Часть образовавшихся «тре щин» может иметь непрерывный характер, что приводит к возникновению некоторого числа открытых пор в студне и удалению соответствующего количества жид кости из него, что собственно и представляет собой си-

нерезис. |

|

|

высоких |

|

|

|

|

|||

При еще более |

|

|

|

|

||||||

исходных концентрациях по |

|

|

|

|

||||||

лимера толщина элементов |

|

|

|

|

||||||

матричной фазы и, следова |

|

|

|

|

||||||

тельно, |

|

прочность |

|

их |

мо |

|

|

|

|

|

гут оказаться достаточными, |

|

|

|

|

||||||

чтобы противостоять |

возни |

|

|

|

|

|||||

кающим |

внутренним |

напря |

|

|

|

|

||||

жениям. Такие студни обла |

|

|

|

|

||||||

дают |

малым |

светорассея |

Рис. Ш.6. Схематическая зави |

|||||||

нием и не синерезируют. |

|

симость |

светорассеяния двух |

|||||||

Таким образом, |

согласно |

фазных студней R от общей |

||||||||

концентрации полимера в |

си |

|||||||||

этим представлениям, зави |

стеме: |

|

|

|

||||||

симость |

светорассеяния |

от |

/ — с в е т о р а с с е я н и е о д н о ф а з н о г о |

р а с |

||||||

общей |

концентрации |

поли |

т в о р а ; 2 — с в е т о р а с с е я н и е п р и с т у д - |

|||||||

н е о б р а з о в а н и и . |

|

|

||||||||

мера в студне должна |

про |

П и к а — с в е т о р а с с е я н и е з а |

с ч е т |

о б |

||||||

ходить через |

максимум, |

как |

р а з о в а н и я р ы х л о г о о с а д к а , п и к б — |

|||||||

м а к с и м а л ь н о е л о к а л ь н о е |

р а з р у ш е |

|||||||||

это показано на рис. III.6. |

н и е м а т р и ч н о й ф а з ы с т у д н я п р и с о |

|||||||||

х р а н е н и и |

е е о б щ е й с п л о ш н о с т и . |

|

||||||||

Из экспериментальных |

ре |

|

|

|

|

|||||

зультатов, подтверждающих это предположение, можно привести данные Мардлеса [14] по измерению относи тельного светорассеяния студней ацетата целлюлозы в бензиловом спирте в зависимости от концентрации по

лимера и температуры (рис. |

III.7). Уменьшение высо |

|||

ты пика с температурой уже обсуждалось в гл. I. Об |

||||

ласть концентраций, |

в которой |

студень разрушается |

||

до хлопьевидного осадка, |

в |

этой |

работе не изу |

|

чалась. |

метод |

изучения |

морфологических |

|

Непосредственный |

||||

особенностей студней заключается в рассмотрении их в электронном микроскопе, разрешающая способность ко торого сопоставима с размерами элементов гетероген ной структуры студней.

101

Одной из самых больших трудностей электронномикроскопического метода исследования студней явля ется сложность препарирования объектов. Легкая де формируемость студней, модуль упругости которых очень низок, не позволяет получать срезы малой толщи ны, пригодные для просвечивающей электронной мик роскопии (менее 1000А). Растворители приходится уда лять из системы путем высушивания образца или по следовательного вытеснения нерастворителями. В пер вом случае возможно смыкание элементов структуры

Рис. III.7. Зависимость относительного светорассеяния студней ацетата целлюлозы в бензиловом спирте от концентрации полимера и температуры [14]. Числа на кривых — температура в °С.

по мере испарения растворителя, а во втором — измене ние структуры в результате изменения состава систе мы. Правда, в некоторых типах электронных микроско пов имеется так называемая «газовая камера», в кото рой исследуемый образец помещается между двумя пленками из формвара и где поддерживается нормаль ное или близкое к нормальному давление. К таким микроскопам относится микроскоп УЭМБ-100Б (Сум ской завод).

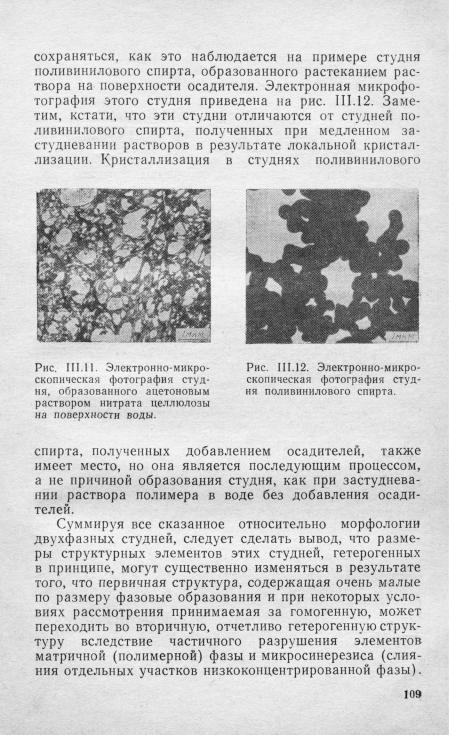

Для получения срезов и сколов пользуются также быстрым замораживанием студней; его стараются про вести в таких условиях, в которых растворитель пере ходил бы в стеклообразное состояние, не кристаллизу ясь. После скалывания образца с поверхности скола испаряют часть растворителя в замороженном состоянии и снимают с «вытравленной» таким образом поверхно сти реплику, которая и изучается с помощью электрон

102

вследствие того, что поверхность студня покрыта тонкой пленкой жидкости (синерезис).

Более перспективным и относительно свободным от возможного появления артефактов методом получения тонких препаратов студней, пригодных для просвечи вающей электронной микроскопии, может служить по лучение пленок из раствора полимера на поверхности осадителя или на охлаждающей поверхности. Растека ние капли раствора на поверхности в большинстве слу чаев приводит к образованию очень тонких пленок, ко торые при соприкосновении с осадителем или холодной поверхностью застудневают.

Перенос такой пленки, имеющей толщину в несколь ко сот А, на опорную сетку дает возможность рассмат ривать ее или в газовой камере, или после высушива ния непосредственно в прямом электронном пучке. В последнем случае необходимо убедиться, что высу шивание не приводит к существенным различиям по сравнению со структурой, наблюдаемой при рассмотре нии в невысушенном виде в газовой камере. Экспери менты показывают, что для студней из жесткоцепных полимеров (например, целлюлозы и ее производных) структура студня фиксируется еще до сушки и высыха ние объекта не вызывает заметного изменения струк туры пленок. Подробности методики и полученные та ким путем результаты были описаны в ряде работ [17— 21]; здесь следует привести лишь некоторые типичные виды структуры двухфазных студней.

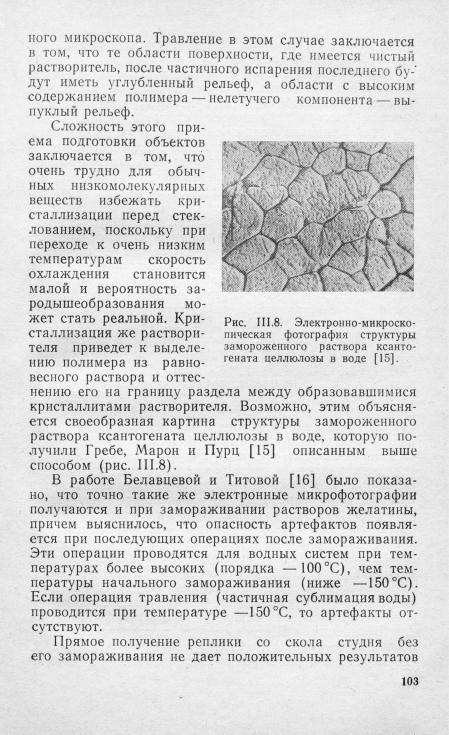

Для некоторых студней, полученных в «мягких» условиях, например путем охлаждения на один-два де сятка градусов ниже температуры застудневания или при действии осадителей, не вызывающих очень быст рого застудневания раствора, получаются пленки со сла бо выраженной гетерогенностью при наблюдении в электронном микроскопе с ускоряющим напряжением 50—80 кВ. В действительности эти студни гетерогенны, но малое различие в электронной плотности фаз и ма лые размеры частиц не позволяют удовлетворительно разрешить структуру. Однако применение низковольт ной электронной микроскопии в варианте, разработан ном Верцнером и Щетневым [22], позволяет констати ровать гетерогенность, как это показано на рис. III.9, где приведены электронно-микроскопические снимки

104

ривалась выше и которая характерна для первого типа структур.

В отличие от студней, полученных при медленном протекании процесса застудневания в результате охлаж дения раствора на несколько градусов ниже критической температуры совместимости полимера с растворителем, у студней, полученных при добавлении к раствору поли мера больших количеств осадителя, обнаруживается структура с резко выраженной гетерогенностью.

Эти условия студнеобразования можно назвать «жесткими», используя технологические термины, по скольку здесь происходит резкий сдвиг системы в об ласть распада на фазы и разница химических потенциа лов компонентов в образующихся фазах и неравновес ном растворе значительно превосходит ту разницу, кото рая характерна для описанных выше мягких условий.

Вероятно, начальная стадия возникновения студне образной системы одинакова и при мягких, и при жест ких условиях застудневания. В обоих случаях возникает большое число зародышей новых фаз. Но внутренние на пряжения, образующиеся в матричной фазе, при застуд невании в мягких условиях успевают в значительной степени рассосаться, поскольку время установления рав новесия здесь достаточно велико. Возникшие первона чально участки низкоконцентрированной фазы не сли ваются друг с другом, оставаясь изолированными. Этим и объясняется кажущаяся «гомогенность», которая в действительности является отражением высокой дисперс ности гетерогенной системы.

При студнеобразовании в жестких условиях, когда скорость установления равновесного состава фаз очень велика, внутренние напряжения, возникающие в матрич ной фазе, не успевают рассасываться, и происходит ча стичное нарушение сплошности этой фазы. В результате этого отдельные микроучастки низкоконцентрированной фазы сливаются. Происходит внутренний микросинерезис, что приводит к укрупнению элементов структуры, увеличению отражающих поверхностей и изменению электронно-микроскопической картины студней. Под влиянием внутренних напряжений может происходить частичная деформация элементов матричной фазы, и они приобретают анизометрию, становясь некоторым подо бием фибриллярных образований.

106

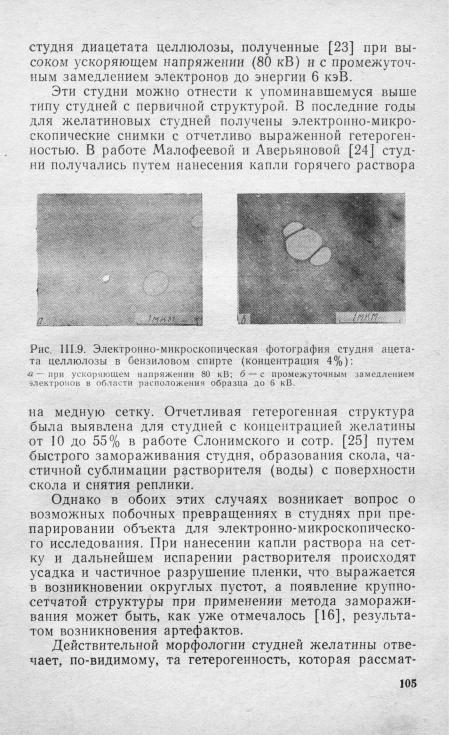

высокодисперсной структуры возникла вторичная струк тура, характеризующаяся относительно крупными эле ментами, которые достигают в ширину 50—100А и бо лее, а в длину — микронных размеров. Полости в такой структуре отвечают слившимся субмикроучасткам низ коконцентрированной фазы. Но, несмотря на частичное разрушение тонкой структуры студня, сопровождаемое микросинерезисом, а также макросинерезисом (часто очень значительным), система сохраняет непрерывность остова (матричной фазы) и обладает всеми свойствами студней, т. е. высокой обратимой деформацией за счет упругого изгиба элементов сетки и нетекучести из-за высокой вязкости этих элементов.

Рассмотрение электронных микрофотографий реаль ной сетки студня позволяет более наглядно представить себе непосредственный механизм больших обратимых деформаций. Правда, на этих микрофотографиях про является как бы двухмерная картина структуры студня, но достаточно просто эта картина мысленно трансфор мируется в трехмерную. Во всяком случае поведение свежеобразованных искусственных волокон как высоко эластичной системы подтверждает такую картину.

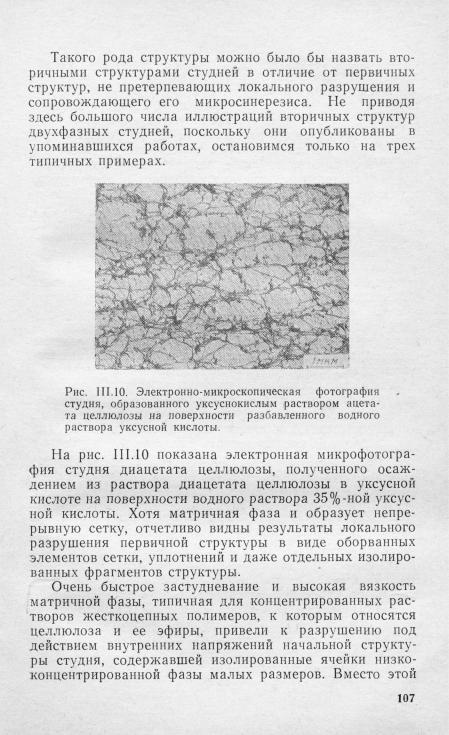

Скорость установления равновесия фаз по составу и сам равновесный состав матричной фазы при студнеобразовании, естественно, различны для разных поли мерных систем. Для некоторых систем, например для студнеобразной пленки нитрата целлюлозы, полученной растеканием ацетонового раствора этого полимера на по верхности воды (рис. 111.11), вязкость матричной фазы в процессе студнеобразования несколько ниже, чем в ранее рассмотренном случае ацетата целлюлозы. По этому наряду с вытянутыми элементами вторичной структуры наблюдается и частичная глобулизация от дельных участков матричной фазы. Однако общая мор фология студня сохраняется и отчетливо отражает обра зование вторичной структуры студня в результате ча стичного разрушения исходной (первичной) структуры.

Если вязкость матричной фазы не очень велика, то даже при резком изменении состава системы, приводя щем к застудневанию ее, вторичная структура двухфаз ных студней будет содержать большое количество глобулизованных под влиянием межфазного натяжения эле ментов структуры, хотя непрерывность сетки может еще

108