- •Оглавление

- •3. Патологический процесс и патологическое состояние, их отличие от болезни. Типовые патологические процессы (определение, примеры).

- •5. Понятие о патогенезе. Основные механизмы действия болезнетворных факторов. Общие и местные, неспецифические и специфические реакции в патогенезе.

- •6. Патогенетические факторы, их виды. Патогенетическая терапия. Основное звено и порочные круги в патогенезе заболеваний.

- •7. Механизмы выздоровления. Основные виды защитно-приспособительных реакций. Компенсации.

- •3 Пути саногенеза:

- •8. Определение понятия стресс, его этиология и виды. «Триада Селье» и стадии общего адаптационного синдрома.

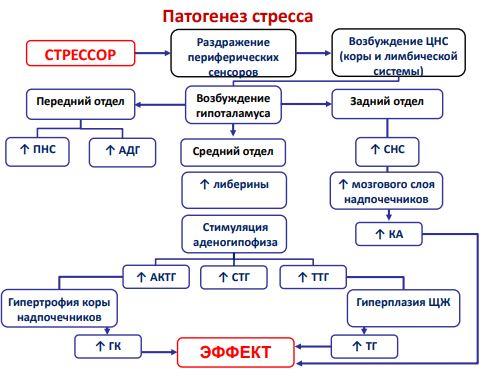

- •9. Схема патогенеза общего адаптационного синдрома. Критерии уровня стресса.

- •10. Естественные стресс-лимитирующие системы организма. Понятие о дистрессе и стресс-болезнях (болезнях адаптации). Механизмы адаптогенного и повреждающего действия гормонов стресса.

- •Опиатергическая система:

- •11. Мутации, причины их возникновения, виды, роль в развитии наследственных болезней. Классификации наследственных болезней.

- •По этиологии

- •По типу клеток, в которых возникла мутация

- •По размерам повреждения генетического материала

- •По исходу

- •12.Хромосомные болезни. Этиология, патогенез, классификация.

- •13. Мультифакториальные болезни, генетические болезни соматических клеток, наследственные болезни с нетрадиционным типом наследования: особенности этиологии и патогенеза.

- •14. Генные болезни. Этиология .Патогенез .Классификация

- •15. Современные представления о конституции. Классификация конституциональных типов, их характеристика, связь с патологией.

- •4. На основании особенностей телосложения по Черноруцкому (1928г):

- •16. Связь возраста с патологией. Старение. Структурные, функциональные, биохимические проявления старения. Теории старения.

- •17. Болезнетворное действие механических факторов. Синдром длительного раздавливания: этиология и патогенез.

- •19. Кома – определение, виды и ведущие патогенетические факторы. Этапы умирания, абсолютные признаки биологической смерти.

- •20. Болезнетворное действие факторов космического полета. Влияние на организм перегрузок и невесомости.

- •21. Болезнетворное действие на организм пониженной температуры. Гипотермия.

- •22. Болезнетворное действие на организм повышенной температуры. Перегревание. Тепловой удар. Ожоговая болезнь.

- •23. Болезнетворное действие на организм пониженного барометрического давления (стадии компенсации и декомпенсации). Горная болезнь.

- •24. Болезнетворное действие на организм повышенного барометрического давления. Кесонная болезнь. Гипербарическая оксигенация.

- •25. Болезнетворное действие лучей солнечного спектра. Солнечный удар. Повреждающее действие излучения лазеров. Действие ультрафиолетового излучения

- •Повреждающее действие излучения лазеров

- •26. Факторы, определяющие степень повреждающего действия электрического тока на организм. Местные и общие нарушения в организме при электротравме, механизм их развития.

- •27. Механизмы болезнетворного действия на организм звука, шума, ультразвука.

- •Механизмы действия ионизирующей радиации на живые организмы.

- •Действие ионизирующей радиации на клетки

- •Действие ионизирующей радиации на организм

- •29. Острая лучевая болезнь. Её формы. Характеристика изменений в организме при острой лучевой болезни.

- •30. Повреждение клетки (определение). Классификации повреждений клетки. Теория о неспецифической реакции клеток на повреждение. Типовые проявления повреждения клеток.

- •2. Перекисное (свободнорадикальное) окисление липидов (пол)

- •3. Активация мембранных фосфолипаз.

- •32. Критерии оценки нарушений барьерной (разделительной) функции цитоплазматической мембраны. Изменения внутриклеточного метаболизма при повреждении.

- •2. Перекисное (свободнорадикальное) окисление липидов (пол)

- •3. Активация мембранных фосфолипаз.

- •4. Адсорбция на бислое полиэлектролитов

- •33. Причины, патогенез и последствия нарушений матричной (структурной) функций плазматической мембраны клеток.

- •35. Механизмы повреждения клеток при гипоксии. Роль свободнорадикального окисления в повреждении клеток. «Порочный круг» клеточной патологии в патогенезе повреждения клетки.

- •36. Организация системы крови. Понятия о стволовой кроветворной клетке и гемопоэзиндуцирующем микроокружении. Роль нарушений кроветворения и его регуляции в патологии системы крови.

- •37. Типы эритропоэза. Патологические формы эритроцитов. Причины их образования и клинико-диагностическое значение.

- •1.Типы эритропоэза

- •II Дегенеративные формы

- •38. Патологические формы лейкоцитов. Причины их образования и клинико-диагностическое значение.

- •Возраст

- •Конституция

- •Наследственность

- •Нервная система

- •Функция эндокринной системы

- •Функция иммунной системы

- •Ретикулоэндотелиальная система

- •Обмен веществ

- •40. Понятие о резистентности, ее виды и их примеры. Отличие от реактивности. Примеры однонаправленных и разнонаправленных изменений реактивности и резистентности.

8. Определение понятия стресс, его этиология и виды. «Триада Селье» и стадии общего адаптационного синдрома.

Стресс – это совокупность общих неспецифических адаптационных реакций организма в ответ на действие стрессоров (сильных раздражителей любой природы). Стресс направлен на обеспечение гомеостаза организма и его приспособление к новым условиям среды

Виды стрессоров:

По происхождению:

Средовые (физические, химические, биологические),

Психо‐эмоциональные (слово, горе, информационная перегрузка),

Социальные(условия быта, производства).

Формы стресса:

Положительная – Эустресс – адаптивное значение (Напряжение адаптационных резервов организма раздражители умеренной силы тренирует, укрепляет организм, поддерживает здоровье);

Отрицательная – Дистресс – дезадаптивное значение (Истощение адаптационных резервов организма - комплекс разрушительных реакций: чрезмерно сильные и длительно действующие раздражители , развитие патологических процессов и болезней)

По течению

Острый – Действие стрессора на неподготовленного человека

Подострый – Человек готов к действию стрессора

Хронический – Возникает у людей, постоянно находящихся в ожидании или под влиянием стрессора

«Триада Селье» – многообразные изменения, возникающие в организме при стрессе

Гипертрофия коры надпочечников и инволюция тимико‐ лимфатического аппарата (тимуса, селезенки, лимфоузлов)

Образование геморрагических язв в ЖКТ

Нарушение обмена веществ и изменения в крови (нейтрофильный лейкоцитоз, ↓ лимфоцитов и эозинофилов)

Стадии общего адаптационного синдрома (ОАС):

Реакция тревоги от 6 до 48 часов после действия стрессора – Первоначально Г. Селье применял термины “шок” и “противошок” для изменений в начальной фазе – ↓ резистентность организма к повреждающему фактору.

Стадия резистентности (выравнивания нарушенного равновесия) через 48 ч после действия стрессора – наиболее соответствует понятию ОАС) – ↑ резистентность организма к действию раздражителей любой природы.

Гипертрофия коры надпочечников и ↑ секреции ГК

↑ секреции КА в мозговом слое надпочечников

Гиперплазия щитовидной железы и ↑ секреции тиреоидных гормонов

Стадия истощения – дистресс – наступает при действии сильных продолжительных стрессорных воздействий – отмечается перенапряжение ЗПР – ↓ резистентность организма к действию раздражителей любой природы и возникает повреждение.

9. Схема патогенеза общего адаптационного синдрома. Критерии уровня стресса.

Критерии уровня стресса:

Повышенное ЧСС

Повышенное ЧДД

Психоэмоциональное напряжение

10. Естественные стресс-лимитирующие системы организма. Понятие о дистрессе и стресс-болезнях (болезнях адаптации). Механизмы адаптогенного и повреждающего действия гормонов стресса.

Стресс – это совокупность общих неспецифических адаптационных реакций организма в ответ на действие стрессоров (сильных раздражителей любой природы). Стресс направлен на обеспечение гомеостаза организма и его приспособление к новым условиям среды

Процесс адаптации к повторяющемуся воздействию стрессоров сопровождается уменьшением реакций гипофизарно-адреналовой системы при сохранении ее повышенной фоновой активности. Это не связано с истощением функциональных возможностей надпочечников.

В основе подобной адаптации лежит активация нейроэндокринных механизмов, ограничивающих чрезмерное возбуждение высших адренергических центров и выход рилизинг-факторов, стимулирующих секрецию АКТГ. Таким образом предотвращается увеличение содержания катехоламинов и кортикостерона в крови, действующих на органы-мишени, и уменьшается вероятность стрессорных повреждений. Выяснилось, что сами кортикостероиды через рецепторы гиппокампа частично тормозят вышеуказанные механизмы стимуляции. Однако роль «основных ограничителей» выполняют центральная и периферическая стресс-лимитирующие системы.

К центральным стресс-лимитирующим системам относятся: