- •Предмет и место дисциплины «Механика жидкости и газа» в ряду общеинженерных дисциплин.

- •Этапы развития науки «Механика жидкости и газа». Вклад российских ученых в развитие данной науки.

- •Жидкость – второе агрегатное состояние вещества. Отличие физических свойств жидкости от свойств газов и твердых тел.

- •Реальные и идеальные жидкости. Основные свойства реальных жидкостей.

- •Понятие плотности жидкости и газов. Относительная плотность, удельный вес и удельный объем. Связь между этими величинами.

- •Изменение плотности подвижных сред при изменении давления и температуры.

- •Термическое расширение и сжимаемость жидкостей и газов. Коэффициенты сжатия и расширения.

- •8. Поверхностное натяжение жидкости. Коэффициент поверхностного натяжения. Смачивание и не смачивание поверхности.

- •9. Капиллярный эффект. Определение высоты подъема или опускания мениска в капилляре.

- •10. Понятие вязкости. Коэффициенты кинематической и динамической вязкости. Ньютоновские жидкости.

- •11. Неньютоновские жидкости. Их законы трения и кривые течения.

- •12. Изменение вязкости среды при изменении ее температуры и давления.

- •13. Испарение жидкости и явление кавитации. Парциальное давление насыщенных паров.

- •14. Неоднородные системы. Их классификация и краткая характеристика.

- •15. Объемная и массовая доля дисперсной фазы. Связь между этими величинами. Плотность суспензии, эмульсии и парожидкостной смеси.

- •16. Вязкость неоднородных систем. Ее изменение при изменении температуры, давления и состава смеси.

- •17. Парожидкостной поток. Структура горизонтального потока и его показатели (плотность, паросодержание и коэффициент скольжения).

- •18. Методы исследования процессов, протекающих в холодильных установках (аналитический и экспериментальный). Достоинства и недостатки этих методов.

- •19. Синтетический метод исследования. Подобные явления.

- •20. Теория подобия. Условия подобия явлений.

- •21. Теоремы подобия. Первая теорема Ньютона и ее доказательство. Вторая и третья теоремы подобия. Пи – теорема Бэкингема.

- •22. Теория подобия и ее применение к исследованию процессов перемещения жидкостей и газов.

- •23. Подобное преобразование дифференциальных уравнений. Критерии гидродинамического напора.

- •24. Классификация сил, действующих в жидкости. Поверхностные и объемные силы и их определение.

- •25. Поверхностные силы. Напряжения поверхностных сил (нормальные и касательные). Расчет напряжений.

- •26. Понятие гидростатического и атмосферного давлений. Единицы измерения связь между ними.

- •27. Относительное, абсолютное и другие виды давлений связь между ними. Пьезометрическая высота.

- •28. Свойства гидростатического давления. Доказательство независимости величины давления от ориентации площадки в пространстве.

- •29. Вывод обобщенного дифференциального уравнения равновесия покоящейся жидкости. Его анализ.

- •30. Поверхности равного давления при абсолютном и относительном покое. Относительный покой в жидкости, находящейся в сосуде движущимся горизонтально и равноускорено.

- •31. Поверхности равного давления в сосуде, равномерно вращающемся вокруг горизонтальной и вертикальной оси.

- •32. Вывод основного уравнения гидростатики и его анализ.

- •33. Эпюры гидростатического давления. Методика их построения.

- •34. Приборы для измерения давления. Манометры u – образный и диафрагменный. Устройство и принцип действия.

- •35. Закон сообщающихся сосудов. Гидравлический уровень.

- •36 Закон Паскаля. Гидравлический пресс.

- •37. Точка приложения силы гидростатического давления, действующей на плоскую стенку. Эксцентриситет давления.

- •38. Давление жидкости на цилиндрические поверхности. Расчет силы давления. Тело давления.

- •39. Расчет болтовых соединений фланцевых разъемов сосудов, работающих под внутренним давлением.

- •40. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Определение величины выталкивающей силы действующей на поплавковый регулятор

- •41. Классификация видов движения подвижных сред и методы описания движения жидкости (методы Эйлера и Лагранжа).

- •42. Кинематика жидкости. Основные понятия (линия тока, элементарная струйка) и определения (живое сечение струйки, смоченный периметр).

- •43. Поток и его характеристики: геометрические, кинематические и режимные

- •44. Уравнение неразрывности для элементарной струйки и потока реальной жидкости. Понятия массового и объемного расходов.

- •45. Вывод дифференциальных уравнений движения идеальной жидкости. (Уравнение л.Эйлера).

- •46. Вывод уравнения д.Бернулли для установившегося движения идеальной жидкости и анализ его составляющих.

- •47. Энергетический смысл и геометрическая интерпретация уравнения д. Бернулли для идеальной жидкости.

- •Энергетическое толкование уравнения

- •48. Уравнение д.Бернулли для потока реальной жидкости и его геометрическое и энергетическое представление. Корректив кинетической энергии потока. Коэффициент Кориолиса.

- •49 Дифференциальные уравнения движения реальных жидкостей (уравнения Навье-Стокса). Критерии гидродинамического подобия.

- •50 Опыты о. Рейнольдса. Критерий Рейнольдса. Ламинарный, турбулентный и переходной режимы движения жидкости.

- •52. Средняя, максимальная и местная скорость потока. Закон распределения скорости по сечению потока (закон Стоксa). Соотношение между максимальной и средней скоростями потока при ламинарном режиме.

- •53. Расчет расхода жидкости при ламинарном режиме движения (уравнение Пуазейля).

- •54. Течение жидкости в малом зазоре. Уравнение Петрова.

- •55. Турбулентный поток и его структура. Интенсивность пульсаций и турбулентная вязкость потока. Закон распределения скорости по сечению потока

- •10.2.1 Пульсация скоростей в турбулентном потоке

- •56. Гидравлические потери по длине трубопровода. Вывод уравнения Дарси –Вейсбаха. Коэффициент гидравлического трения.

- •11.1.1 Уравнение дарси-вейсбаха

- •57. Графики и. Никурадзе. Абсолютная и относительная шероховатости труб. Понятие гидравлически гладких и шероховатых труб.

- •58. Понятие местного сопротивления. Основные виды местных сопротивлений. Расчет потерь напора на их преодоление. Эквивалентная длина местных сопротивлений.

- •59. Внезапное расширение потока. Расчет потерь напора (уравнение Борда).

- •60. Классификация трубопроводов. Расчет диаметра трубопровода. Понятие экономичной скорости.

- •61. Простой трубопровод. Расчет потерь напора в трубопроводе. Кривые потребного напора простого трубопровода.

- •62. Последовательное и параллельное соединение простых трубопроводов. Построение результирующих линий потребного напора.

- •63. Понятие гидравлического удара. Формула Жуковского. Определение величины повышения давления при прямом полном и неполном гидравлическом ударе.

- •64. Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре.

- •65. Истечение жидкости через насадок. Определение глубины вакуума в насадке.

- •66. Истечение жидкости через отверстие в днище при переменном напоре. Время опорожнения емкости.

- •1. Предмет и место дисциплины «Механика жидкости и газа» в ряду общеинженерных дисциплин.

- •2. Этапы развития науки «Механика жидкости и газа». Вклад российских ученых в развитие данной науки.

57. Графики и. Никурадзе. Абсолютная и относительная шероховатости труб. Понятие гидравлически гладких и шероховатых труб.

Формулой Дарси-Вейсбаха пользуются при расчете гидравлических потерь в потоке движущемся в трубах при любых режимах движения. Учет режима движения в уравнении Дарси осуществляется коэффициентом гидравлического трения λ. При турбулентном режиме λ находится по эмпирическим и полуэмпирическим формулам, которые были предложены многими авторами. Их опыт а также результаты своих многочисленных экспериментов советский ученый И.Никурадзе представил в виде особого графика (см. рисунок 11.3). В своих опытах И.Никурадзе исследовал напорное движение жидкости в круглых трубах, имеющих однозернистую равномерно расположенную шероховатость, которую он создавал путем наклеивания калиброванных песчинок высотой Δ на внутреннюю поверхность трубы.

Полученный график И.Никурадзе представляет собой семейство кривых, построенных в логарифмических координатах по точкам соответствующим опытам с трубами, имеющими различную относительную шероховатость

ε=Δ/d, от ε=0,00197 до ε=0,0666

На графике все его поле можно разбить на несколько (пять) областей.

I Первая область-область ламинарного режима при Re<2320 (lnRe<3.36) здесь все опытные точки, независимо от шероховатости уложились на одну прямую линию,уравнение которой λ=64/Re получено из уравнения Пуазейля.

II Вторая зона, расположенная между вертикалями Re≈2320 и Re≈4000 область неустойчивого режима или проходная. Здесь возможно существование как ламинарного, так и турбулентного режимов, экспериментальные точки имеют значительный разброс.

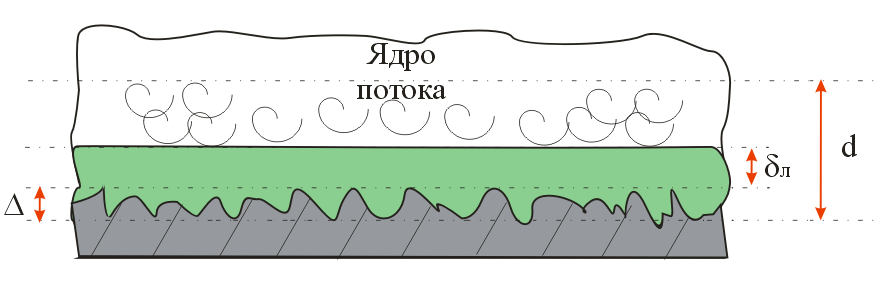

III Третья область - область гидравлически гладких труб при турбулентном режиме.Здесь толщина вязкого подслоя δл существенно больше высоты выступов шероховатости Δ и турбулентное ядро потока не соприкасается с ним. В этой области коэффициент λ=f(Re) не зависит от шероховатости. Область гладких труб на графике простирается от lnRe≈3,6 до lnRe≈4,7. Она представлена прямой линией, уравнение которой

λ=0,3164/Re0,25 (11.10)

Рисунок 11.4 - Схема гидравлически гладкой трубы

Эта эмпирическая формула была получена Блаузиусом в 1913г. в результате обработки многочленных опытных данных по исследованию движения жидкости в круглых гладких латунных трубах. Им же и последующие исследования позволили установить зону применения уравнения (6.10) как промежуток знаний критерия Rе от 2320 до 20 d/Δ

IV Четвертая область- область гидравлическишероховатых труб или зона доквадратичного закона сопротивления. В этой области λ=f(Re, ε) т.к. толщина вязкого подслоя δл становится соизмеримой с высотой неровностей. При этом поток начинает взаимодействовать с выступающими неровностями, в результате этого в потоке возникают дополнительные вихри и соответственно возрастают потери энергии потоком.

Здесь же следует отметить, что

зависит от скорости движения и числа Рейнольдса. Поэтому, одни и те же трубы при малых скоростях движения являются «гидравлически гладкими», а при повышенных-«гидравлически шероховатыми».

Область

«гидравлически шероховатых» труб лежит

в пределах.

Для

расчета коэффициента трения в этой зоне

рекомендуется уравнение А.Д.Альтшуля.

(11.11)

Для

расчета коэффициента трения в этой зоне

рекомендуется уравнение А.Д.Альтшуля.

(11.11)

(11.11)

(11.11)

V Пятая область-зона «квадратичного закона сопротивления». Здесь коэффициент λне зависит от критерия Рейнольдса (все линии графика-прямые параллельные горизонтальной оси). Коэффициент λ, а следовательно и hтр зависят от шероховатости λ=f(ε).

Как

нетрудно догадаться, эта зона начинается

при значениях

.

При высоких значениях Re

отношение 68/Reиз

уравнения (11.11) стремится к нулю, поэтому

уравнение Альтшуля преобразовано

Шефринсоном к виду и носит его имя.

.

При высоких значениях Re

отношение 68/Reиз

уравнения (11.11) стремится к нулю, поэтому

уравнение Альтшуля преобразовано

Шефринсоном к виду и носит его имя.

(11.12)

(11.12)

В заключении, необходимо отметить, что общий качественный характер зависимостей коэффициента гидравлического трения λ полученный И.Никурадзе для труб круглого сечения распространяется и на другие потоки, в том числе и на безнапорные.

При эксплуатации холодильных машин, встречаются случаи, когда жидкость (ха) изменяет свою температуру при перемещении по трубам. Изменение Т приводит к изменению ρ и μ, что в свою очередь влечет изменение профилей скоростей.

Коэффициент трения λн при неизотермическом движении потока выражается через общий коэффициент λ, для расчета которого используются значения ρ и μ среды при средней ее температуре на данном участке.

,

(11.13)

,

(11.13)

где μст и μж- коэффициент динамической вязкости жидкости при температуре стенки и средней температуре жидкости соответственно.

При неизотермическом движении газа можно пользоваться приближенной формулой Кутателадзе

(11.14)

(11.14)

где Т и Тст средняя температура газа и стенки.