- •Предмет и место дисциплины «Механика жидкости и газа» в ряду общеинженерных дисциплин.

- •Этапы развития науки «Механика жидкости и газа». Вклад российских ученых в развитие данной науки.

- •Жидкость – второе агрегатное состояние вещества. Отличие физических свойств жидкости от свойств газов и твердых тел.

- •Реальные и идеальные жидкости. Основные свойства реальных жидкостей.

- •Понятие плотности жидкости и газов. Относительная плотность, удельный вес и удельный объем. Связь между этими величинами.

- •Изменение плотности подвижных сред при изменении давления и температуры.

- •Термическое расширение и сжимаемость жидкостей и газов. Коэффициенты сжатия и расширения.

- •8. Поверхностное натяжение жидкости. Коэффициент поверхностного натяжения. Смачивание и не смачивание поверхности.

- •9. Капиллярный эффект. Определение высоты подъема или опускания мениска в капилляре.

- •10. Понятие вязкости. Коэффициенты кинематической и динамической вязкости. Ньютоновские жидкости.

- •11. Неньютоновские жидкости. Их законы трения и кривые течения.

- •12. Изменение вязкости среды при изменении ее температуры и давления.

- •13. Испарение жидкости и явление кавитации. Парциальное давление насыщенных паров.

- •14. Неоднородные системы. Их классификация и краткая характеристика.

- •15. Объемная и массовая доля дисперсной фазы. Связь между этими величинами. Плотность суспензии, эмульсии и парожидкостной смеси.

- •16. Вязкость неоднородных систем. Ее изменение при изменении температуры, давления и состава смеси.

- •17. Парожидкостной поток. Структура горизонтального потока и его показатели (плотность, паросодержание и коэффициент скольжения).

- •18. Методы исследования процессов, протекающих в холодильных установках (аналитический и экспериментальный). Достоинства и недостатки этих методов.

- •19. Синтетический метод исследования. Подобные явления.

- •20. Теория подобия. Условия подобия явлений.

- •21. Теоремы подобия. Первая теорема Ньютона и ее доказательство. Вторая и третья теоремы подобия. Пи – теорема Бэкингема.

- •22. Теория подобия и ее применение к исследованию процессов перемещения жидкостей и газов.

- •23. Подобное преобразование дифференциальных уравнений. Критерии гидродинамического напора.

- •24. Классификация сил, действующих в жидкости. Поверхностные и объемные силы и их определение.

- •25. Поверхностные силы. Напряжения поверхностных сил (нормальные и касательные). Расчет напряжений.

- •26. Понятие гидростатического и атмосферного давлений. Единицы измерения связь между ними.

- •27. Относительное, абсолютное и другие виды давлений связь между ними. Пьезометрическая высота.

- •28. Свойства гидростатического давления. Доказательство независимости величины давления от ориентации площадки в пространстве.

- •29. Вывод обобщенного дифференциального уравнения равновесия покоящейся жидкости. Его анализ.

- •30. Поверхности равного давления при абсолютном и относительном покое. Относительный покой в жидкости, находящейся в сосуде движущимся горизонтально и равноускорено.

- •31. Поверхности равного давления в сосуде, равномерно вращающемся вокруг горизонтальной и вертикальной оси.

- •32. Вывод основного уравнения гидростатики и его анализ.

- •33. Эпюры гидростатического давления. Методика их построения.

- •34. Приборы для измерения давления. Манометры u – образный и диафрагменный. Устройство и принцип действия.

- •35. Закон сообщающихся сосудов. Гидравлический уровень.

- •36 Закон Паскаля. Гидравлический пресс.

- •37. Точка приложения силы гидростатического давления, действующей на плоскую стенку. Эксцентриситет давления.

- •38. Давление жидкости на цилиндрические поверхности. Расчет силы давления. Тело давления.

- •39. Расчет болтовых соединений фланцевых разъемов сосудов, работающих под внутренним давлением.

- •40. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Определение величины выталкивающей силы действующей на поплавковый регулятор

- •41. Классификация видов движения подвижных сред и методы описания движения жидкости (методы Эйлера и Лагранжа).

- •42. Кинематика жидкости. Основные понятия (линия тока, элементарная струйка) и определения (живое сечение струйки, смоченный периметр).

- •43. Поток и его характеристики: геометрические, кинематические и режимные

- •44. Уравнение неразрывности для элементарной струйки и потока реальной жидкости. Понятия массового и объемного расходов.

- •45. Вывод дифференциальных уравнений движения идеальной жидкости. (Уравнение л.Эйлера).

- •46. Вывод уравнения д.Бернулли для установившегося движения идеальной жидкости и анализ его составляющих.

- •47. Энергетический смысл и геометрическая интерпретация уравнения д. Бернулли для идеальной жидкости.

- •Энергетическое толкование уравнения

- •48. Уравнение д.Бернулли для потока реальной жидкости и его геометрическое и энергетическое представление. Корректив кинетической энергии потока. Коэффициент Кориолиса.

- •49 Дифференциальные уравнения движения реальных жидкостей (уравнения Навье-Стокса). Критерии гидродинамического подобия.

- •50 Опыты о. Рейнольдса. Критерий Рейнольдса. Ламинарный, турбулентный и переходной режимы движения жидкости.

- •52. Средняя, максимальная и местная скорость потока. Закон распределения скорости по сечению потока (закон Стоксa). Соотношение между максимальной и средней скоростями потока при ламинарном режиме.

- •53. Расчет расхода жидкости при ламинарном режиме движения (уравнение Пуазейля).

- •54. Течение жидкости в малом зазоре. Уравнение Петрова.

- •55. Турбулентный поток и его структура. Интенсивность пульсаций и турбулентная вязкость потока. Закон распределения скорости по сечению потока

- •10.2.1 Пульсация скоростей в турбулентном потоке

- •56. Гидравлические потери по длине трубопровода. Вывод уравнения Дарси –Вейсбаха. Коэффициент гидравлического трения.

- •11.1.1 Уравнение дарси-вейсбаха

- •57. Графики и. Никурадзе. Абсолютная и относительная шероховатости труб. Понятие гидравлически гладких и шероховатых труб.

- •58. Понятие местного сопротивления. Основные виды местных сопротивлений. Расчет потерь напора на их преодоление. Эквивалентная длина местных сопротивлений.

- •59. Внезапное расширение потока. Расчет потерь напора (уравнение Борда).

- •60. Классификация трубопроводов. Расчет диаметра трубопровода. Понятие экономичной скорости.

- •61. Простой трубопровод. Расчет потерь напора в трубопроводе. Кривые потребного напора простого трубопровода.

- •62. Последовательное и параллельное соединение простых трубопроводов. Построение результирующих линий потребного напора.

- •63. Понятие гидравлического удара. Формула Жуковского. Определение величины повышения давления при прямом полном и неполном гидравлическом ударе.

- •64. Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре.

- •65. Истечение жидкости через насадок. Определение глубины вакуума в насадке.

- •66. Истечение жидкости через отверстие в днище при переменном напоре. Время опорожнения емкости.

- •1. Предмет и место дисциплины «Механика жидкости и газа» в ряду общеинженерных дисциплин.

- •2. Этапы развития науки «Механика жидкости и газа». Вклад российских ученых в развитие данной науки.

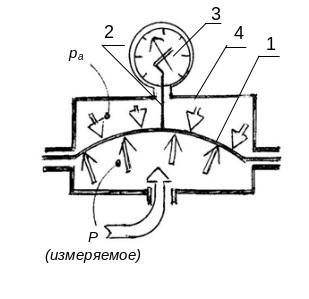

34. Приборы для измерения давления. Манометры u – образный и диафрагменный. Устройство и принцип действия.

Все приборы для измерения давления можно разделить на две группы: жидкостные приборы и прибору с упругим элементом. К жидкостным приборам относят: пьезометр, U–образный манометр, тягонапоромер и микроманометр. В приборах давления в качестве чувствительного упругого элемента может применяться трубчатая тонкостенная пружина, эластичная мембрана.

Дифференциальный U–образный манометр позволяет определит разность давлений в сосудах. Непременным условием работы манометра является наличии в коленах жидкости, не смешивающейся с жидкостями в соседе. Чаще всего такой разделяющей жидкостью является ртуть.

На

рисунке 4.9 приведена схема такого

манометра. Выберем плоскость отсчета

0-0 где давление в левой ветви

и давление в правой ветви

и давление в правой ветви

манометра будут одинаковы, т.к. жидкость

находится в состоянии покоя. В этом

случае можно записать

манометра будут одинаковы, т.к. жидкость

находится в состоянии покоя. В этом

случае можно записать

Р исунок

4.9 – Схема U–образного

дифференциального манометра.

исунок

4.9 – Схема U–образного

дифференциального манометра.

рА

+

А

qhA=

рB

+

BqhB+

РТ

qhРТ

А

qhA=

рB

+

BqhB+

РТ

qhРТ

Откуда

т.е. при заданных условиях возникает разница пьезометрических напоров в обоих плечах манометра hрт которая характеризует разницу абсолютных давлений в сосудах А и В.

Рисунок 4.10 – Схема мембранного манометра:

1 -мембрана,

2-шток, 3-циферблат, 4 корпус

-мембрана,

2-шток, 3-циферблат, 4 корпус

На рисунке представлена схема принцип действия манометра с упругим элементом – мембранной.

Полость под мембранной соединяется с пространством, где измеряется давление, величина которого рм. В полости над мембранной давление атмосферное.

Мембрана деформируется под действием результирующей силы

R=(рм–рА) S.

S.

где S –площадь действия давлений (площадь мембраны). Т.к. деформация вызывает перемещение штока 2 пропорционально разности давлений (рм–рА)

то эту разность давлений прибор будет показывать.

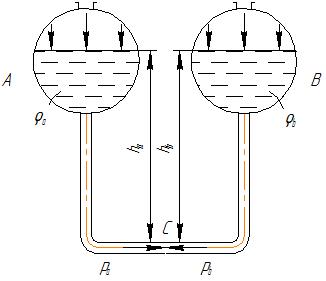

35. Закон сообщающихся сосудов. Гидравлический уровень.

Сообщающиеся сосуды - это сосуды соединенные друг с другом таким образом, что жидкость, их заполняющая, может перетекать из одного сосуда в другой и обратно (см. рисунок 6.1).

Р исунок

6.1- К выводу закона сообщающихся сосудов

исунок

6.1- К выводу закона сообщающихся сосудов

Пусть

жидкость, заполняющая сосуды А и В,

находится в состоянии покоя. Эти сосуды

открыты в атмосферу и на свободной

поверхности жидкости действует

атмосферное давление

.Выделим

сечение С, в центральной точке которого,

давление

от гидростатического столба жидкости

в сосуде А, будет равно давлению

от гидростатического столба жидкости

в сосуде А, будет равно давлению

от столба жидкости в сосуде В. По основному

уравнению гидростатики составим

уравнение равновесия:

от столба жидкости в сосуде В. По основному

уравнению гидростатики составим

уравнение равновесия:

,

(6.1)

,

(6.1)

Откуда после сокращения получим:

Так

как жидкость, наполняющая сосуды одна

и та же и имеет возможность перетекать

из одного сосуда в другой и обратно, то

.

Из чего следует, что:

.

Из чего следует, что:

,

(6.2)

,

(6.2)

т.е. уровни жидкости, находящейся в сообщающихся сосудах всегда одинаковы.

Этот закон сообщающихся сосудов используется в техническом устройстве, называемом гидравлическим уровнем. С его помощью устанавливают и разносят высотные отметки.