- •1.1 Особенности ферментативного катализа. Регуляция активности ферментов. Применение ферментов и их модуляторов в медицине

- •Ферменты. Номенклатура. Классификация ферментов.

- •Уровни организации ферментов.

- •Механизм действия ферментов. Понятие об активном центре фермента, этапы ферментативного катализа.

- •Кинетика ферментативных реакций. Зависимость скорости ферментативной реакции от различных факторов. Уравнение Михаэлиса-Ментен, роль Кm и Vmax в характеристике ферментов.

- •Ингибиторы ферментов. Типы ингибирования. Графическое представление зависимости скорости ферментативной реакции от присутствия ингибиторов различных типов.

- •Энзимодиагностика. Энзимотерапия. Примеры.

- •1.2. Введение в обмен веществ. Биологическое окисление

- •Важнейшие признаки живой материи. Особенности живых организмов, как открытых термодинамических систем.

- •Представление о биологическом окислении. Сопряжение экзергонических и эндергонических процессов в организме (на примере фосфорилирования глюкозы).

- •Пути утилизации кислорода. Характеристика высокоэнергетических субстратов, цикл атф-адф, использование атф, как универсального источника энергии.

- •Субстратное фосфорилирование: сущность, биологическое значение процесса, примеры.

- •Окислительное фосфорилирование: сущность, биологическое значение процесса.

- •Цепь переноса электронов (цпэ), сопряжение дыхания и синтеза атф в митохондриях, коэффициент окислительного фосфорилирования. Ингибиторы и разобщители цпэ.

- •Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты: схема процесса, связь с синтезом атф. Строение пируватдегидрогеназного комплекса: ферменты, коферменты, регуляция процесса.

- •Цикл трикарбоновых кислот (цтк). Биологическая роль.

- •Регуляция и анаболическая функция цтк.

- •1.3. Обмен углеводов

- •Пищевые углеводы. Схема переваривания углеводов в жкт. Причины непереносимости молока.

- •Синтез гликогена в печени и скелетных мышцах. Регуляция этих процесса.

- •Распад гликогена в печени и скелетных мышцах. Регуляция этих процессов.

- •Анаэробный распад глюкозы (анаэробный гликолиз). Судьба продуктов гликолиза в анаэробных условиях. Биологическое значение анаэробного распада глюкозы.

- •Биосинтез глюкозы (глюконеогенез). Субстраты, энергетические затраты, регулируемые ферменты. Цикл Кори.

- •Пентозо-фосфатный путь (пфп) окисления глюкозы. Биологическое значение.

- •1.4. Обмен аминокислот, белков и нуклеотидов

- •Питательная ценность различных белков. Азотистый баланс. Клинические проявления недостатка белков в пище.

- •Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте. Биологическое значение переваривания. Схема процесса. Характеристика пищеварительных ферментов.

- •Окислительное дезаминирование (прямое, непрямое) аминокислот. Схема процесса, стадии, ферменты, биологическое значение процесса.

- •Декарбоксилирование аминокислот. Биологическое значение. Продукты и их судьба.

- •Механизмы токсичности аммиака, симптомы аммиачного отравления. Пути образования аммиака в организме.

- •Пути обезвреживания аммиака. Механизмы транспорта аммиака в организме: глутаминовый и глюкозо-аланиновый циклы.

- •Синтез мочевины: схема реакций, суммарное уравнение. Взаимосвязь с цтк. Клиническое значение определения концентрации мочевины в крови и моче, причины повышения и понижения концентрации мочевины.

- •Синтез креатина, креатинфосфата, креатинина. Функции этих соединений в организме.

- •Катаболизм пуриновых нуклеотидов. Содержание мочевой кислоты в сыворотке крови в норме и причины его повышения. Подагра.

- •Обмен метионина и его роль в обмене веществ.

- •1.5. Обмен липидов и липопротеидов

- •Этапы катаболизма жирных кислот: реакции, ферменты. Энергетический эффект полного окисления с16:0. Регуляция процесса β-окисления вжк.

- •Этапы биосинтеза жирных кислот: реакции, ферменты. Регуляция процесса биосинтеза вжк.

- •Мобилизация таг в жировой ткани. Регуляция процесса и судьба продуктов липолиза.

- •7. Структура и функции холестерина в организме человека. Фонд, пути использования в организме и выведения холестерина. Метаболическая и гормональная регуляция биосинтеза.

- •8. Функции жёлчных кислот и его регуляция. Энтерогепатическая циркуляция жёлчных кислот, биологическое значение.

- •9. Биологическое значение и структуры кетоновых тел. Синтез кетоновых тел в печени; регуляция синтеза. Представление о кетонемии, кетонурии и кетоацидозе.

- •10. Классификация лп. Структура и состав плазменных липопротеидных частиц. Апобелки и их функции. Ферменты, участвующие в метаболизме лп. Катализируемые реакции, их роль в метаболизме лп.

- •11. Хиломикроны (хм): функции, формирование и метаболизм хм.

- •12.Липопротеины очень низкой и низкой плотности: формирование, функции и метаболизм.

- •13.Липопротеины высокой плотности: формирование, функции и метаболизм.

- •14.Химическая модификация липидов и белков лпнп и рецепторов лпнп. Молекулярные механизмы развития атеросклероза. Коэффициент атерогенности.

- •1.6. Биологические мембраны. Перекисное окисление липидов

- •Основные мембраны клетки и их функции.

- •Строение и состав мембран: структура и свойства липидов, белков, углеводов мембран. Общие свойства мембран и их функции.

- •Трансмембранный перенос малых молекул. Типы переноса веществ через мембрану. Трансмембранный перенос макромолекул и частиц.

- •Механизмы трансмембранной передачи гормонального сигнала в клетку.

- •Активные формы кислорода (афк). Биологическое действие афк. Ферментативные и неферментативные системы, генерирующие афк.

- •Повреждающее действие первичных и вторичных продуктов пероксидного окисления на мембраны и другие структуры клетки.

- •Ферментативные системы антирадикальной защиты. Катализируемые реакции.

- •Неферментативные системы антирадикальной защиты и их физиологическое значение.

- •Роль афк в механизме фагоцитоза. Кислородзависимые и кислороднезависимые механизмы фагоцитоза. Роль афк в антимикробной защите грудного молока.

- •Роль пероксидного окисления при гипоксии (ишемии). Факторы гипоксии, инициирующие пол. Понятие о «кислородном» и «кальциевом» парадоксах.

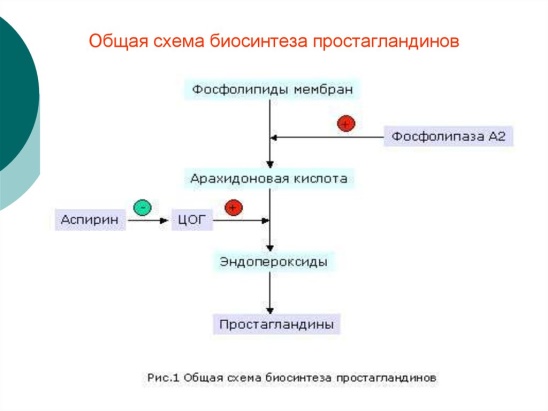

- •Простагландины и лейкотриены: схема синтеза и их биологические функции.

- •1.7. Гормоны. Гормональная регуляция метаболических процессов. Биохимия выделительной системы. Минеральный обмен

- •1. Гормоны. Классификации гормонов. Иерархический принцип управления в эндокринной системе.

- •3. Глюкагон: химическая природа, механизм действия, органы-мишени, биологические эффекты.

- •5. Кортизол: химическая природа, механизм действия, органы-мишени, биологические эффекты.

- •6. Представление о гормональных механизмах реализации стресса.

- •7. Биохимические причины возникновения сахарного диабета I типа (изсд) и II типа (инсд), биохимические механизмы их возникновения. Лабораторная диагностика сахарного диабета и осложнений.

- •8. Биохимические механизмы адаптации к голоданию, типы голодания. Фазы полного голодания. Изменение гормонального статуса и метаболизма при голодании.

- •9. Гормоны щитовидной железы: химическая природа и структура, этапы биосинтеза.

- •10. Гормоны щитовидной железы: механизм действия, органы-мишени, биологические эффекты: влияние на обмен веществ. Понятие о гипер- и гипотиреозе.

- •11. Функции почек в организме человека. Процесс образования мочи: клубочковая фильтрация, канальцевые реабсорбция и секреция. Особенности процессов метаболизма в почечной ткани.

- •12. Почечные механизмы поддержания кислотно-основного состояния плазмы крови.

- •14. Антидиуретический гормон (вазопрессин): химическая природа, механизм действия, органы-мишени, биологические эффекты. Несахарный диабет.

- •15. Альдостерон: химическая природа, механизм действия, органы-мишени, биологические эффекты.

- •16. Влияние на солевой обмен гипо- и гиперпродукции альдостерона. Система ренин-ангиотензин-альдостерон. Биологические эффекты ангиотензина II.

- •17. Предсердный натрийуретический фактор (пнф): химическая природа, механизм действия, органы-мишени, биологические эффекты.

- •18. Паратиреоидный гормон: химическая природа, органы-мишени, биологические эффекты. Влияние на обмен кальция и фосфора гипо- и гиперпродукции птг.

- •19. Кальцитриол: химическая природа, этапы синтеза, механизм действия, органы-мишени, биологические эффекты. Представление о заболевании «рахит».

- •20. Кальцитонин: химическая природа, механизм действия и биологические эффекты

- •1.8. Биохимия питания и печени. Нервная, мышечная и соединительная ткани. Биохимия крови

- •1. Коллаген: этапы синтеза и созревания. Регуляция синтеза. Роль ферментов в катаболизме коллагена.

- •2. Эластин: особенности состава, строения и свойств. Катаболизм эластина.

- •3. Гликозаминогликаны и протеогликаны: особенности структуры и функции в организме. Фибронектин: особенности строения и функции.

- •4. Особенности метаболизма углеводов и энергетического обмена в нервной ткани.

- •5. Классификация витаминов и их биологическая роль. Примеры.

- •6. Типы переваривания: полостное, пристеночное, внутриклеточное (субстраты, ферменты, продукты). Функции жкт как пищеварительно-транспортного конвейера. Функции слюны.

- •7. Нарушение процессов переваривания и всасывания. Понятие о мальабсорбции. Стеаторея.

- •8. Ожирение. Причины первичного алиментарного ожирения. Функции лептина и его роль в регуляции массы жировой ткани. Типы ожирения.

- •9. Белоксинтезирующая функция печени. Источники и пути использования аминокислот в печени. Роль печени в поддержании азотистого баланса.

- •10. Биологическая роль печени в регуляции углеводного обмена.

- •11. Роль печени в метаболизме липидов и кетоновых тел. Жировая дегенерация печени.

- •12. Роль печени в гомеостазе холестерина. Внешнесекреторная функция печени: состав желчи, основные органические компоненты желчи и их происхождение, аномальная желчь.

- •13. Виды желтух и причины их возникновения. Физиологическая желтуха новорожденных.

- •14. Клинико-лабораторные синдромы при заболеваниях печени (синдром цитолиза, холестаза, печеночно-клеточной недостаточности, воспалительный), биохимические показатели.

- •15. Особенности метаболизма и энергетического обмена в клетках поперечно-полосатой мускулатуры и миокарда.

- •17. Представления о метаболических нарушениях при инфаркте миокарда. Лабораторная диагностика инфаркта миокарда.

- •19. Форменные элементы крови. Особенности метаболизма в эритроцитах и лейкоцитах.

- •20. Дыхательная функция крови. Молекулярные механизмы газообмена в лёгких и тканях (эффект Бора).

- •23. Гемоглобин, структура и функции. Типы гемоглобина человека, смена типов в онтогенезе. Кооперативные свойства гемоглобина. Гемоглобинопатии. Железодефицитные анемии.

- •24. Гемостаз, определение, компоненты, стадии.

- •25. Функции сосудистого эндотелия, субэндотелия и тромбоцитов. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз (первичный). Участие тромбоксана и простациклина в регуляции первичного гемостаза.

- •27. Противосвёртывающая и фибринолитическая системы.

- •Семестр 4

- •1. Биосинтез и распад коллагена. Схемы процессов.

- •2. Представление о протеогликанах.

- •3. Биосинтез эластина.

- •4. Синтез пуриновых нуклеотидов.

- •5. Катаболизм пуриновых нуклеотидов. Метаболические нарушения при подагре и синдроме Леша-Найхана.

- •6. Репликация: схема процесса, ферменты.

- •7. Транскрипция: схема процесса, ферменты. Процессинг.

- •8. Трансляция: схема процесса, регуляция.

- •9. Теломеры. Строение теломеразного комплекса.

- •10. Механизмы индукции и репрессии теломеразной активности.

- •11. Танкираза: роль в образовании активной теломеразы.

- •12. Понятие о рекомбинантных днк.

- •13. Использование рекомбинантных днк в медицине.

- •14. Моноклональные антитела, лекарственные средства на их основе для лечения опухолей.

- •15. Вектор иммуноконъюгата. Вещества, используемые в качестве векторов адресной доставки.

- •16. Состав и функции семейства клеточных рецепторов.

- •17. Эпидермальный фактор роста и α-фетопротеин: их использование в качестве векторов.

- •18. Функции лектиновых рецепторов и механизмы адгезии микроорганизмов.

- •19. Роль нейраминидазы и гемаглютининов в вирусной репликации.

- •20. Молекулярные механизмы малигнизации клеток.

- •21. Биохимические отличия злокачественных клеток от здоровых. Митогены.

- •22. Рецепторы эндотелиального фактора роста. Их характеристика

- •23. Пцр: биомедицинское значение.

- •24. Метаболизм этанола.

- •25. Механизмы действия наркотических веществ. Роль дофаминовой системы.

- •26. Метаболические механизмы алкоголизма.

- •27. Понятие о моногенных заболеваний. Примеры моногенных заболеваний.

- •28. Концепция «двууглеродного голода».

- •29. Сущность молекулярной адаптации к хроническому действию наркотических веществ.

- •30. Эндотелиальная дисфункция и развитие ибс. Роль no•.

- •31. Патобиохимия инфаркта миокарда.

- •32. Мутации митохондриальных генов. Примеры.

- •33. Полиморфизм гена апобелка е, клиническое значение.

- •34. Биохимические основы синдрома дыхательных расстройств. Строение сурфактанта.

- •35. Лабораторная диагностика панкреатитов.

- •36. Молекулярные механизмы патогенеза острого панкреатита.

- •37. Патогенетические особенности нейродегенеративных заболеваний нервной системы.

- •38. Маркеры заболеваний бронхолёгочной системы. Механизмы повреждающего действия полимеров α1-антитрипсина.

- •Задачи.

Простагландины и лейкотриены: схема синтеза и их биологические функции.

Простагландины (Pg) синтезируются практически во всех клетках, кроме эритроцитов и лимфоцитов. Выделяют типы простагландинов A, B, C, D, E, F. Функции простагландинов сводятся к изменению тонуса гладких мышц бронхов, мочеполовой и сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, при этом направленность изменений различна в зависимости от типа простагландинов, типа клетки и условий. Они также влияют на температуру тела.

Лейкотриены (Lt) синтезируются в лейкоцитах, в клетках легких, селезенки, мозга, сердца. Выделяют 6 типов лейкотриенов A, B, C, D, E, F. В лейкоцитах они стимулируют подвижность, хемотаксис и миграцию клеток в очаг воспаления, в целом они активируют реакции воспаления, предотвращая его хронизацию. Также вызывают сокращение мускулатуры бронхов (в дозах в 100-1000 раз меньших, чем гистамин).

1.7. Гормоны. Гормональная регуляция метаболических процессов. Биохимия выделительной системы. Минеральный обмен

1. Гормоны. Классификации гормонов. Иерархический принцип управления в эндокринной системе.

Гормоны – высокоспециализированные регуляторы обменных процессов, изменяющие функции всего организма или отдельных органов и систем

Классификация гормонов по химическому строению:

1. производные а/к

2. белково-пептидной природы

3. производные холестерина - стероидные гормоны

Классификация гормонов по биологическому действию:

1.регулирующие обмен белков, жиров и углеводов

2.регулирующие репродуктивную функцию

3.регулирующие водно-электролитный и минеральный обмены:

4.регулирующие функции эндокринных желез:

5.регуляторы тропных гормонов гипофиза:

Иерархия

Первый уровень — центральная нервная система.

Второй уровень — эндокринная система —

Третий уровень — внутриклеточный

2. Инсулин: химическая природа, локализация биосинтеза, схема синтеза, механизм действия, органы-мишени, биологические эффекты..

Инсулин - гормон сытости (анаболический гормон), синтезируется в β-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. (в α-клетках глюкогон – гормон голода, в Д-клетках соматостатин, и панкреатический полипептид).

Функции:

1. Повышает проницаемость клеточных мембран для глюкозы, аминокислот и Са2+.

2. Активирует гексокиназу, ключевые ферменты гликолиза; дегидрогеназы цикла трикарбоновых кислот и пентозного пути, редуктазы синтеза жирных кислот.

3. Тормозит фосфоролиз гликогена (гликоген фосфорилазы), тормозит липолиз и глюконеогенез.

4. Влияет на процессы репликации и транскрипции, участвуя в регуляции клеточной дифференцировки, пролиферации и трансформации.

Биосинтез инсулина:

Включает образование двух неактивных предшественников препроинсулина и проинсулина, которые в результате последовательногопротеолиза превращаются в активный гормон.

1. Биосинтез препроинсулина начинается с образования сигнального пептида на полирибосомах, связанных с эндоплазматическим ретикулумом (

2. Сигнальный пептид проникает в просвет ЭР и направляет туда проникновение полипептидной цепи.

3. Образуется препроинсулин, который содержит сигнальный пептид из 24 АК остатков.

4. Сигнальный пептид отщепляется, образуется проинсулин.

5. Проинсулин поступает ваппарат Гольджи, где под действием специфических протеаз расщепляется в нескольких участках.

6. Образуется инсулин + С-пептид

7. Инсулин + С-пептид включаются в секреторные гранулы.

8. В гранулах инсулин соединяется с Zn2+

9. Зрелые гранулы сливаются с плазматической мембраной, а инсулин и С-пептид секретируются во внеклеточную жидкость в результате экзоцитоза.

10. После секреции в кровь олигомеры инсулина распадаются.