- •Теоретический раздел Предисловие

- •Предисловие ко второму изданию

- •1 Математические модели. Численные методы. Погрешности вычислений

- •1.1 Математические модели и моделирование

- •1.2 Этапы численного решения задач на эвм

- •1.3 Виды погрешностей решения задач

- •1.4 Погрешности арифметических операций

- •1.5 Графы арифметических операций

- •1.6 Распространение погрешностей в вычислениях

- •2 Решение систем линейных алгебраических уравнений

- •2.1 Постановка задачи. Методы решения

- •2.2 Метод Гаусса

- •2.2.1 Описание метода Гаусса

- •2.2.2 Расчетные формулы метода Гаусса

- •2.2.3 Погрешность метода Гаусса. Метод Гаусса с выбором главного элемента

- •2.3 Вычислительная сложность метода Гаусса

- •2.4 Обращение матрицы

- •2.5 Метод lu-разложения

- •2.6 Метод квадратного корня решения симметричных слау

- •2.7 Метод Гаусса–Зейделя

- •2.7.1 Расчетные формулы метода Гаусса–Зейделя

- •2.7.2 Сходимость метода Гаусса–Зейделя

- •2.7.3 Графическая иллюстрация метода Гаусса–Зейделя

- •3 Аппроксимация функций

- •3.1 Понятие аппроксимации функций

- •3.2 Постановка задачи интерполирования функций

- •3.3 Интерполяционный полином Лагранжа

- •3.4 Вычисление значений полиномов

- •3.5 Вычислительная сложность задачи интерполирования

- •3.6 Конечные и разделенные разности функции

- •3.7 Интерполяционный полином Ньютона

- •3.8 Погрешность интерполирования

- •3.9 Полиномы Чебышева 1-го рода

- •3.10 Наилучший выбор узлов интерполирования

- •4 Численное интегрирование

- •4.1 Постановка задачи численного интегрирования

- •4.2 Метод прямоугольников

- •4.3 Погрешность метода прямоугольников

- •4.4 Метод трапеций

- •4.5 Погрешность метода трапеций

- •4.6 Метод Симпсона

- •4.7 Погрешность метода Симпсона

- •4.8 Интерполяционные квадратурные формулы

- •4.9 Интерполяционные квадратурные формулы наивысшей алгебраической степени точности (квадратурные формулы Гаусса)

- •4.9.1 Квадратурная формула Гаусса–Лежандра

- •4.9.2 Квадратурная формула Гаусса–Лагерра

- •4.9.3 Квадратурная формула Гаусса–Эрмита

- •5 Решение нелинейных уравнений

- •5.1 Постановка задачи численного решения нелинейных уравнений

- •5.2 Метод деления отрезка пополам

- •5.3 Метод хорд

- •5.4 Метод простой итерации

- •5.5 Метод Ньютона

- •5.6 Метод секущих

- •6 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений

- •6.1 Постановка задачи

- •6.2 Метод рядов Тейлора

- •6.3 Метод Эйлера

- •6.4 Метод Рунге–Кутта 2-го порядка

- •6.5 Метод Рунге–Кутта 4-го порядка

- •7 Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений

- •7.1 Постановка задачи

- •7.2 Приведение дифференциального уравнения -го порядка к системе дифференциальных уравнений 1-го порядка

- •7.3 Метод Эйлера

- •8.2 Выполнение символьных операций в Matlab

- •8.3 Создание символьных переменных

- •8.4 Создание группы символьных переменных

- •8.5 Создание списка символьных переменных

- •8.6 Вывод символьного выражения

- •8.7 Упрощение выражений

- •8.8 Вычисление производных

- •8.9 Вычисление интегралов

- •8.10 Вычисление сумм рядов

- •8.11 Вычисление пределов

- •8.12 Разложение функции в ряд Тейлора

- •8.13 Вычисление определителя матрицы, обращение матрицы

- •9 Дополнение

- •9.1 Вычисление корней полиномов

- •9.2 Решение систем нелинейных уравнений. Метод Ньютона

- •9.3 Решение систем линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей (метод прогонки)

- •9.4 Интерполирование функций сплайнами

- •Практический раздел Указания к выбору варианта

- •Лабораторная работа № 1. Работа в системе Matlab

- •1.1. Цель работы

- •1.2. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 2. Решение систем линейных алгебраических уравнений

- •2.1. Цель работы

- •2.2. Теоретические положения

- •2.3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 3. Аппроксимация функций

- •3.1. Цель работы

- •3.2. Теоретические положения

- •3.3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 4. Численное интегрирование

- •4.1. Цель работы

- •4.2. Теоретические положения

- •4.3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 5. Решение нелинейных уравнений

- •5.1. Цель работы

- •5.2. Теоретические положения

- •5.3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 6. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений

- •6.1. Цель работы

- •6.2. Теоретические положения

- •6.3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 7. Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений

- •7.1. Цель работы

- •7.2. Теоретические положения

- •7.3. Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 8. Выполнение символьных операций

- •8.1. Цель работы

- •8.2. Теоретические сведения

- •8.3. Порядок выполнения работы

- •Литература

- •Литература

6.5 Метод Рунге–Кутта 4-го порядка

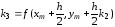

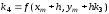

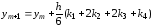

Аналогично тому, как это было сделано в п. 6.4 для метода Рунге–Кутта 2-го порядка, можно вывести формулы для методов Рунге–Кутта 3-го и 4-го порядков. Без выводов приведем формулы для метода Рунге–Кутта 4-го порядка:

,

,

,

,

,

(6.18)

,

(6.18)

,

,

.

.

Метод

Рунге–Кутта 4-го порядка (6.18) имеет

погрешность порядка

.

Среди методов Рунге–Кутта он наиболее

употребителен.

.

Среди методов Рунге–Кутта он наиболее

употребителен.

Рассмотренные в данном разделе методы называются одношаговыми, так как для получения нового значения интегральной кривой достаточно знать лишь одно ее предыдущее значение.

7 Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений

7.1 Постановка задачи

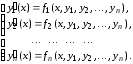

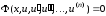

Системой обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка называется совокупность дифференциальных уравнений следующего вида:

(7.1)

(7.1)

Неизвестными

здесь являются функции

,

, ,

…,

,

…, независимой переменной

независимой переменной ,

а

,

а ,

, ,

…,

,

…, – их производные. Задача Коши для данной

системы дифференциальных уравнений

формулируется следующим образом: найти

функции

– их производные. Задача Коши для данной

системы дифференциальных уравнений

формулируется следующим образом: найти

функции ,

, ,

…,

,

…, ,

удовлетворяющие равенствам (7.1) и

начальным условиям

,

удовлетворяющие равенствам (7.1) и

начальным условиям

(7.2)

(7.2)

Обычно для записи системы дифференциальных уравнений (7.1) используется векторная форма, для чего данные организуются в виде векторов. Введем в рассмотрение векторную функцию – вектор-столбец

.

.

Тогда можно рассматривать также вектор-столбец производной

и вектор-столбец функций правой части системы (7.1)

.

.

С использованием этих векторных обозначений система дифференциальных уравнений (7.1) запишется в виде

,

(7.3)

,

(7.3)

а начальные условия (7.2) – в виде

,

(7.4)

,

(7.4)

где

.

.

Мы видим, что векторная запись (7.3), (7.4) системы дифференциальных уравнений первого порядка (7.1), (7.2) имеет тот же вид, что и дифференциальное уравнение 1-го порядка (6.1), (6.2). Это внешнее сходство позволяет предположить, что методы решения дифференциального уравнения 1-го порядка, (см. п. п. 6.3 – 6.5), можно распространить (обобщить) и на систему дифференциальных уравнений 1-го порядка вида (7.1), (7.2). Это предположение оказывается справедливым.

7.2 Приведение дифференциального уравнения -го порядка к системе дифференциальных уравнений 1-го порядка

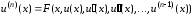

Пусть

требуется найти решение дифференциального

уравнения

-го

порядка

-го

порядка

,

(7.5)

,

(7.5)

удовлетворяющее начальным условиям

,

,

,

…,

,

…, ,

(7.6)

,

(7.6)

где

– некоторые числа.

– некоторые числа.

Если

уравнение (7.5) можно разрешить относительно

старшей производной

,

то его можно представить в виде системы

,

то его можно представить в виде системы дифференциальных уравнений 1-го порядка.

Покажем, как это сделать. Пусть уравнение

(7.5) представлено в виде

дифференциальных уравнений 1-го порядка.

Покажем, как это сделать. Пусть уравнение

(7.5) представлено в виде

.

(7.7)

.

(7.7)

Для

функции

и ее производных до

и ее производных до -го

порядка введем обозначения

-го

порядка введем обозначения

,

,

,

,

,

,

…………….

.

.

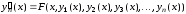

Дифференцирование этих равенств с учетом выражения (7.7) дает нам следующую систему дифференциальных уравнений первого порядка:

,

,

,

,

,

(7.8)

,

(7.8)

…………….

.

.

Начальные условия (7.6) приобретают теперь следующий вид:

,

,

,

,

………………… (7.9)

.

.