- •Глава I

- •§ 1. Основные виды инженерных сооружений

- •§ 2. Проект и его содержание

- •§ 3. Стадии проектирования

- •§ 4. Изыскания

- •Глава II

- •§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий

- •§ 6. Экономическое сравнение вариантов

- •§ 7. Экономическое трассирование

- •§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве

- •§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

- •§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

- •§ 1. Подземные воды

- •Глава IV

- •§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах

- •§ 13. Суффозия

- •§ 14. Оползни

- •§ 15. Болота - торфяники

- •§ 16. Промерзание грунта

- •§ 17. Вечная мерзлота

- •§ 18. Тектонические явления

- •Глава V

- •§ 20. Инженерно-геологические карты

- •§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

- •§ 22. Правила безопасного| ведения

- •§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок

- •§ 24. Электроразведка

- •§ 25. Сейсморазведка

- •§ 26. Магнитная разведка

- •§ 27. Гравиметрическая разведка

- •§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов

- •§ 29. Гидрогеологические исследования

- •§ 30. Поиски строительных материалов

- •Глава VI

- •§ 31. Роль гидрологических изысканий

- •§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс

- •§ 33. Речная система

- •§ 34. Река и ее характеристики

- •§ 35. Закономерности движения воды в русле

- •§ 36. Режим уровней и расходов воды

- •§ 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток

- •§ 38. Способы определения нормы стока

- •§ 39. Обеспеченность стока

- •§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды

- •§ 41. Работа и энергия реки

- •§ 42. Кривая подпора

- •§ 43. Речные наносы

- •§ 44. Регулирование стока

- •Глава VII

- •§ 45. Изучение колебаний уровней воды

- •§ 46. Геодезические работы

- •§ 48. Определение расходов воды

- •§ 49. Изучение твердого стока

- •§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ

- •Глава VIII

- •§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 52. Технические требования

- •Глава IX

- •§ 53. Состав

- •§ 55. Трассирование

- •§ 56. Полевое трассирование

- •§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

- •Глава X

- •§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 59. Виды планового

- •§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования

- •1. Оценка проекта планового обоснования

- •§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования

- •§ 62. Обработка результатов измерений

- •§ 63. Крупномасштабные топографические съемки

- •§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях

- •Глава XI

- •§ 65. Требования

- •§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов

- •§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков

- •§ 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий

- •§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

§ 1. Подземные воды

Изучением подземных вод занимается гидрогеология. Подземными водами называют все виды вод, находящихся ниже поверхности земли или дна рек и водоемов.

Подземные воды в толще горных пород могут находиться в виде пара, гигроскопической, капиллярной или свободной капиллярно-1 жидкой воды; в твердом состоянии (лед). Вода входит в состав некоторых минералов.

По происхождению подземные воды разделяют на вадозные, образуемые за счет накопления в грунте атмосферных осадков; ювенильные, образующиеся за счет конденсации паров воды, выделяемой магмой; реликтовые (ископаемые) воды, т. е. воды, оставшиеся в толще пород со времени древних исторических эпох. В практической деятельности человека играют роль только вадозные воды, поэтому только они и будут предметом нашего дальнейшего изучения.

Количество, условия образования и режим подземных вод в значительной степени зависят от количества и характера выпадающих атмосферных осадков, но при этом большую роль играют вид и свойства горных пород. Одни породы — водопроницаемые — способны по трещинам и порам пропускать воду, другие практически не пропускают воду и потому называются водоупорами.

Участки земли, где вода проникает в грунт, называют областью питания, а места, где вода выходит на поверхность, — областью дренажа или разгрузки.

Подземные воды делят на две существенно отличающиеся группы: безнапорные и напорные. К первым относят почвенные, верховодку, болотные, воды деятельного слоя вечной мерзлоты, карстовые, грунтовые и другие воды.

Вода в почве является следствием выпадающих дождей или снеготаяния. Верховодкой называют ближайшие к поверхности воды, имеющие ограниченное по площади распространение и не постоянные во времени, это воды зоны аэрации. Верховодка чаще всего появляется весной в связи с переходом от холодного периода к теплому или осенью, после обильных дождей. Болотные воды встречаются в торфяниках и илах. К карстовым относятся воды, находящиеся в трещинах и пустотах таких пород, как известняк, мергель, гипс, доломит и др., которые образовались благодаря химической суффозии. Карстовые воды могут образовывать подземные озера и реки; в них наблюдается повышенное содержание карбонатных и других солей.

Из всех названных видов вод грунтовые воды представляют наибольший интерес.

Г р

у н т о в ы м и называют воды первого от

поверхности постоянного горизонта,

расположенного на первом водоупорном

слое, Питание грунтовые воды получают

путем инфильтрации атмосферных осадков

а также вод рек, озер и водоемов. Они

имеют свободную поверхность - зеркало,

которое существует длительное время и

занимает либо горизонтальное

либо слегка наклонное положение,

в большинстве случаев совпадающее с

направлением наклона рельефа.

р

у н т о в ы м и называют воды первого от

поверхности постоянного горизонта,

расположенного на первом водоупорном

слое, Питание грунтовые воды получают

путем инфильтрации атмосферных осадков

а также вод рек, озер и водоемов. Они

имеют свободную поверхность - зеркало,

которое существует длительное время и

занимает либо горизонтальное

либо слегка наклонное положение,

в большинстве случаев совпадающее с

направлением наклона рельефа.

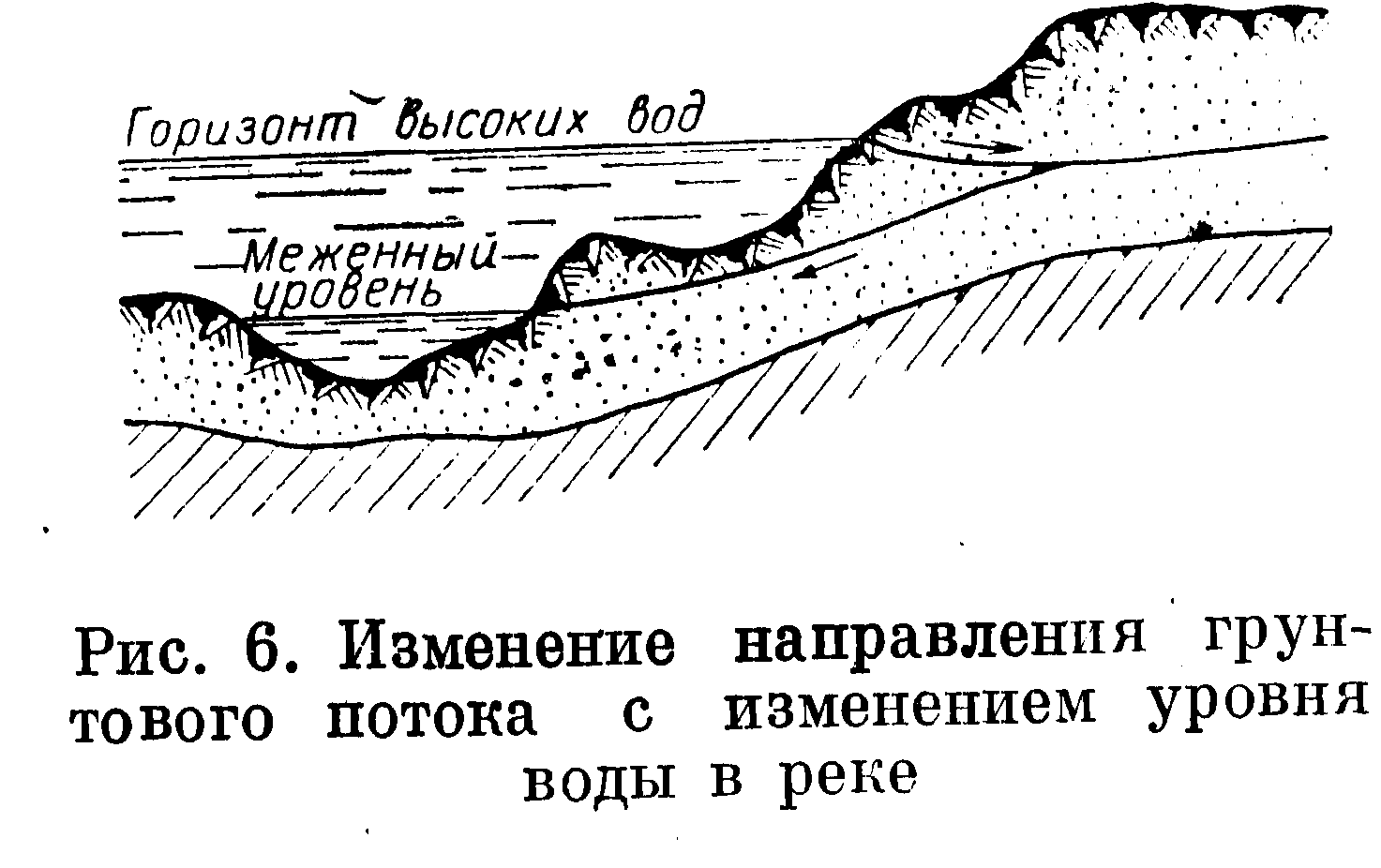

При наклонном положении зеркала грунтовых вод последние приобретают характер грунтового потока, который перемещается в сторону более низких отметок, например к

реке, и тем самым питает реку.

Если уровень в реке поднимается, тогда наоборот, воды реки начинают поступать в грунт, и грунтовый поток меняет направление движения (рис.6 ).

Скорость движения грунтового потока зависит от уклона его поверхности и от водопроницаемости грунтов. Последняя определяется коэффициентом фильтрации К.

Коэффициент фильтрации подвержен значительным колебаниям, примерная величина его у различных пород приведена в табл. 3.

|

Т аб |

л и ц а 3 |

Вид породы |

Степень водопроницаемости |

К, м/сут |

Глина Суглинок Супесь Песок мелкий Песок среднезер-нистый Песок крупнозернистый Гравий, галечник |

Практически водонепроницаема........ Очень слабо водопроницаем.......... Слабо водопроницаема............. Водопроницаем ............. Хорошо водопроницаем ............

Очень хорошо водопроницаем......... Сильно водопроницаем............. |

0,001 0,05 0,3 1-5 5--20

20-50

500 и более |

Коэффициент фильтрации грунта можно определить по эмпирическим формулам, лабораторным способом и на основе полевых испытаний.

Для предварительной (приближенной) оценки водопроницаемости преимущественно сыпучих пород существует ряд формул, в которых фильтрационные свойства грунта ставятся в зависимость от их гранулометрического состава. Приведем одну из таких наиболее простых формул

![]()

Здесь d — диаметр господствующих в породе частиц, меньше которых в ней будет не более 10%.

Подсчитаем К, взяв для примера крупный песок, у которого d = 0,5 мм

![]()

Подсчет К по эмпирическим формулам, даже если эти формулы, учитывают такие факторы, как пористость породы, степень ее однородности и температуру воды, обычно не обеспечивает нужной последующих расчетов точности. Несколько лучшие результат: получают на основе лабораторных исследований.

Лабораторный способ определения К основан на пропускам (фильтрации) воды через грунт, помещенный в стеклянный сосуд с известным сечением; при этом фиксируют гидравлический градиент (напор), расход профильтрованной воды и продолжительность опыта.

Лабораторные определения коэффициента фильтрации более достоверны, чем по формулам, но и они не могут воссоздать

естественные условия залегания грунта. В частности, в лабораторных исследованиях испытанию подвергается грунт, структурно нарушенный,

не естественной плотности, на контакте грунта со стенками сосуда может быть существенно иная скорость фильтрации воды Все это и другие факторы искажают результаты исследований.

Наиболее надежно К определяют на основе специальных полевых испытаний.

Уровень грунтовых вод подвержен колебаниям: сезонным и единовременным, связанным с изменением условий питания (засуха, дожди). Водообильность грунтовых вод небольшая; при интенсивном откачивании воды из скважины или колодца она быстро иссякает. Грунтовые воды широко используют для водоснабжения особенно в сельской местности.

К безнапорным относят также межпластовые воды, располагающиеся ниже уровня грунтовых вод, в нижележащих водоносных горизонтах. Питание межпластовых вод происходит только с тех участков, где они выходят на поверхность.

Напорные — артезианские воды образуются лишь при определенных условиях. Чаще такие условия создаются в складчатых областях при мульдообразном или моноклинальном залегании пластов и обязательно при наличии двух водоупорных. На рис. показаны возможные условия образования напорных вод.

Область питания П водоносного пласта находится выше области разгрузки. Линия, соединяющая эти области, называется пьезометрическим горизонтом. Если в какой-нибудь пониженной точке водоносный пласт вскрыть скважиной, то в силу гидростатического давления вода в скважине установится на уровне, близком к пьезометрическому, или даже может фонтанировать. Величина напора будет зависеть от разности высот Д Н водоносного пласта и пьезометрического уровня.

Напорные артезианские воды характеризуются высокой водообильностью, которая зависит от мощности и выдержанности пласта и от площади питания. На конкретном участке может наблюдаться несколько напорных водоносных слоев.

Артезианские воды широко распространены по территории Союза ССР и используются для хозяйственных и бытовых нужд.

Из других видов напорных вод могут быть названы межмерзлотные и подмерзлотные, свойственные условиям вечной мерзлоты.

При изучении подземных вод для строительства важное значение имеют их физические и химические свойства.

Характеристиками физических свойств воды являются: температура, цвет, прозрачность, вкус, запах, электропроводность, радиоактивность.

Наиболее важная из названных характеристик — температура воды, так как она является косвенной характеристикой происхождения и условий циркуляции воды и, кроме того, с изменением температуры воды меняется ее растворяющая способность. С повышением температуры растворимость минералов и горных пород обычно растет, растворимость газов, наоборот, падает.

Деление подземных вод по температурному состоянию:

Холодные ...........до 20°

Теплые.............20—37°

Горячие ............37—42°

Очень горячие.........42—1009

Перегретые...........более 100°

Холодные подземные воды обычно приурочены к районам распространения вечной мерзлоты и к высокогорным областям, покрытым вечным снегом. Подземные воды с высокой температурой встречаются на больших глубинах и в вулканических областях. В средней полосе температура грунтовых вод обычно держится на уровне 5—20°.

Температуру воды в открытых бассейнах и источниках измеряют ртутным термометром с градуировкой через 0,5 или 0,2° или электрическими термометрами (полупроводниковые термисторы). В скважинах и колодцах температуру измеряют специальными «ленивым: термометрами. Для того чтобы обычный термометр сделать ленивым нужно его корпус, особенно шарик с ртутью, поместить в кожу из плохо проводящего тепло материала и пространство между стенками кожуха и термометром заполнить войлоком, ватой или мелкой крошкой пробки, оставив открытой шкалу термометра.

При измерениях температуры воды необходимо указать так температуру воздуха, состояние погоды и, конечно, дату.

Для измерений температуры воды применяются также термометры максимума и термометры минимума.

Другие физические показатели состояния воды обычно оцениваю1 или приближенно или применяют методы, рекомендуемые соответствующими ГОСТ.

При использовании воды на хозяйственно-питьевые нужды оценивается ее санитарное состояние. Эта оценка должна установит степень загрязнения подземных вод сточными водами и пригодности ее для питья. Вода должна быть прозрачной, бесцветной, не запаха и неприятного привкуса, не содержать болезнетворных бактерий (кишечная палочка), больше определенной нормы растворимых веществ.

Важной характеристикой грунтовых вод является их химизм. Знание химизма важно потому, что подземная вода может содержать ионы некоторых химических элементов и растворов и в связи с этим разрушать подземные (подводные) части сооружений, т. е. быть агрессивной по отношению к бетону или металлу.

Недоучет воздействия агрессивных подземных вод на железо бетонные части сооружения может привести к выщелачиванию бетона, образованию пустот, раковин и в конечном счете к полному разрушению сооружения. Зная агрессивность воды, можно подбором состава бетона, использованием определенных марок цемента и применением защитных покрытий избежать разрушающего действий1 агрессивной воды.

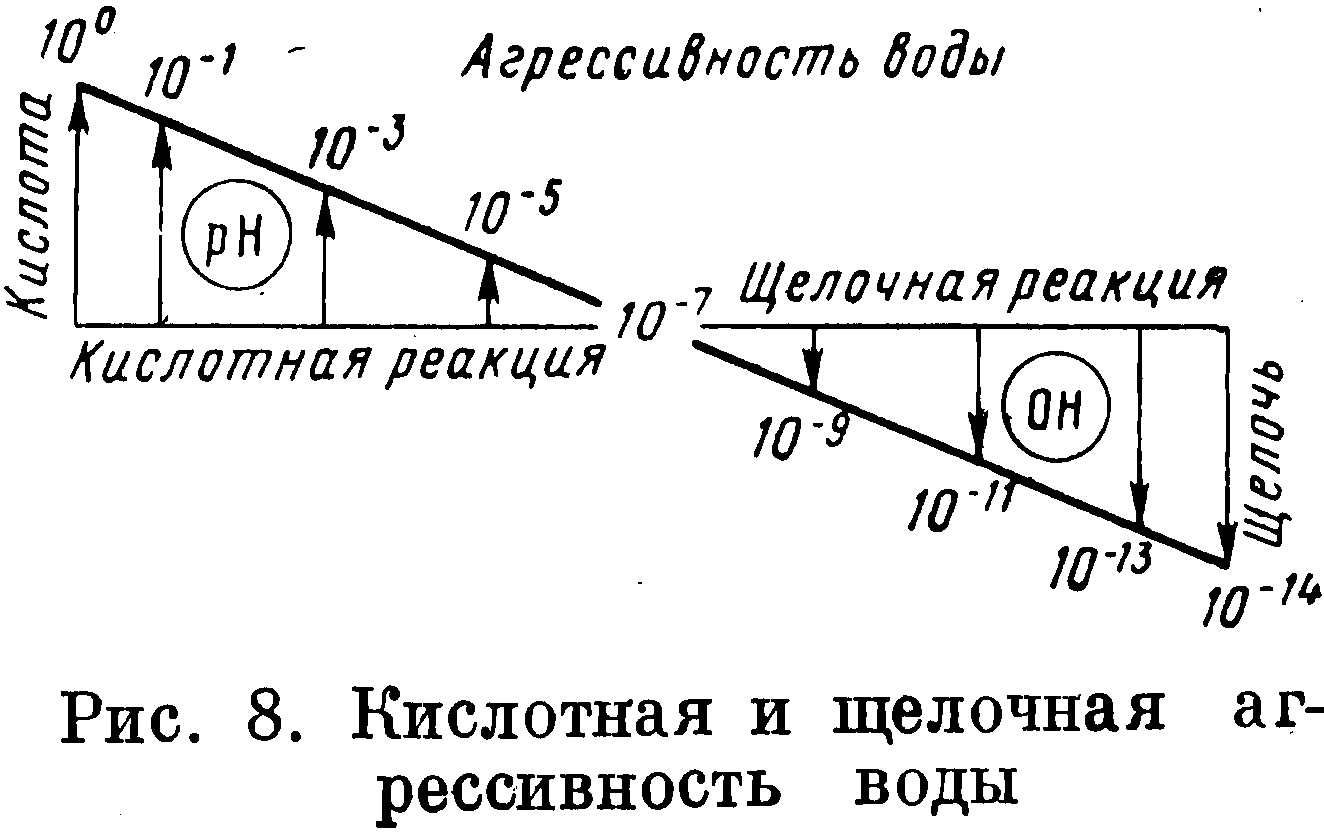

Агрессивность воды определяется на основе химических анализов. В зависимости от содержащихся в воде ионов агрессивность воды может быть кислотной, щелочной, углекислой, сульфатной, магнезиальной.

Кислотная агрессивность определяется концентрацией в воде водородного иона.

В химически чистой (дистиллированной) воде на каждый 10 000 000 молекул приходится один ион водорода, т. е. его концентрация составляет 10"7. Упрощенно это записывают так: рН = 7, Вода, содержащая такую концентрацию иона водорода, является нейтральной. Если концентрация иона водорода возрастает (рН < 7), то вода приобретает кислотные свойства, а при рН = 0 становится нормальным раствором кислоты. При уменьшении концентрации водородного иона (рН > 7) у воды появляются нежелательные щелочные свойства (рис. 8), они ведут к выщелачиванию бетона.

Показатель концентрации водородного иона рН имеет большое значение не только при строительстве сооружений, но и в химии, биологии, медицине, сельском хозяйстве.

Углекислая, сульфатная и магнезиальная агрессивность воды порождаются соответствующими ионами: свободной углекислоты СО2, сульфата SО4 и магния Мg’’. Степень агрессивности воды в этом случае оценивается по соответствующим строительным нормам (СН), на основе которых определяется и коррозионная активность подземных вод и грунтов.

Другим важным свойством

воды является ее жесткость, обусловленная

присутствием в воде солей щелочно-земельных

металлов кальция и магния. Жесткость

воды особенно важно знать,  если

она предназначается для промышленного

использования в паровых установках.

При использовании жесткой воды на

стенках и трубах

если

она предназначается для промышленного

использования в паровых установках.

При использовании жесткой воды на

стенках и трубах

паровых котлов образуется плохо проводящий тепло и трудно удаляемый налет — накипь.

Различают временную и постоянную жесткость. Временная жесткость создается двууглекислыми солями кальция и магния; после кипячения вода делается мягкой, а названные соли разрушаются и выпадают в осадок. Постоянная жесткость после кипячения не устраняется.

Жесткость воды выражается в миллиграмм-эквивалентах на литр (мг* экв/л). Наилучшей для питья считается вода с общей жесткостью около 5 мг* экв/л.