- •Глава I

- •§ 1. Основные виды инженерных сооружений

- •§ 2. Проект и его содержание

- •§ 3. Стадии проектирования

- •§ 4. Изыскания

- •Глава II

- •§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий

- •§ 6. Экономическое сравнение вариантов

- •§ 7. Экономическое трассирование

- •§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве

- •§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

- •§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

- •§ 1. Подземные воды

- •Глава IV

- •§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах

- •§ 13. Суффозия

- •§ 14. Оползни

- •§ 15. Болота - торфяники

- •§ 16. Промерзание грунта

- •§ 17. Вечная мерзлота

- •§ 18. Тектонические явления

- •Глава V

- •§ 20. Инженерно-геологические карты

- •§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

- •§ 22. Правила безопасного| ведения

- •§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок

- •§ 24. Электроразведка

- •§ 25. Сейсморазведка

- •§ 26. Магнитная разведка

- •§ 27. Гравиметрическая разведка

- •§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов

- •§ 29. Гидрогеологические исследования

- •§ 30. Поиски строительных материалов

- •Глава VI

- •§ 31. Роль гидрологических изысканий

- •§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс

- •§ 33. Речная система

- •§ 34. Река и ее характеристики

- •§ 35. Закономерности движения воды в русле

- •§ 36. Режим уровней и расходов воды

- •§ 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток

- •§ 38. Способы определения нормы стока

- •§ 39. Обеспеченность стока

- •§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды

- •§ 41. Работа и энергия реки

- •§ 42. Кривая подпора

- •§ 43. Речные наносы

- •§ 44. Регулирование стока

- •Глава VII

- •§ 45. Изучение колебаний уровней воды

- •§ 46. Геодезические работы

- •§ 48. Определение расходов воды

- •§ 49. Изучение твердого стока

- •§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ

- •Глава VIII

- •§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 52. Технические требования

- •Глава IX

- •§ 53. Состав

- •§ 55. Трассирование

- •§ 56. Полевое трассирование

- •§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

- •Глава X

- •§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 59. Виды планового

- •§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования

- •1. Оценка проекта планового обоснования

- •§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования

- •§ 62. Обработка результатов измерений

- •§ 63. Крупномасштабные топографические съемки

- •§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях

- •Глава XI

- •§ 65. Требования

- •§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов

- •§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков

- •§ 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий

- •§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

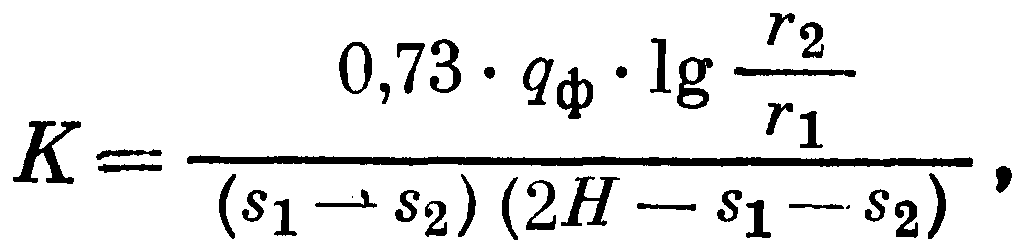

§ 29. Гидрогеологические исследования

При полевых гидрогеологических исследованиях определяют глубину залегания и мощность водоносных пластов, изучают режим безнапорных и напорных вод, их химизм и температуру, определяют коэффициент фильтрации горных пород.

Глубина и мощность водоносного безнапорного пласта определяются замерами расстояний от устья скважины до зеркала водоносного горизонта и от зеркала подземных вод до кровли водоупорного пласта. В напорном водоносном пласте мощность горизонта определяется расстоянием между верхним и нижним водоупорами.

При исследовании режима ведут наблюдения за уровнями, уклонами, направлением и скоростью течения, дебитом подземных вод.

Наблюдения ведут на специальных станциях и постах, причем наблюдения должны продолжаться не менее одного года, с тем чтобы можно было выявить характер изменения режима в полном годовом цикле и в связи с сезонным изменением характера питания подземных вод атмосферными осадками.

Наблюдения за колебаниями уровня грунтовых вод ведут преимущественно в скважинах, определенным образом расположенных на местности, например в направлении максимальных уклонов рельефа, перпендикулярно направлению течения реки или временного водотока.

Замер уровня производится при помощи хлопушки (рис. 42, а)у свистка (рис. 42, б) или электроуровнемера. Хлопушку и свисток опускают в скважину на тонком тросике, шнуре или рулетке. Уровень фиксируется относительно устья скважины с точностью не менее 1 см.

Направление и уклон подземного потока выявляют на основе определения отметок зеркала подземных вод в системе скважин и последующего вычерчивания гидроизогипс (рис. 43); линии, нормальные к направлению гидроизогипс, указывают направление максимального уклона и, следовательно, движения потока.

Скорость подземного потока обычно измеряют используя минимум две скважины, расположенные по направлению движения потока. В одну из них (верхнюю) в определенный момент времени пускают индикатор (краску или раствор хлористого натрия), а из нижней скважины берут пробы воды и фиксируют момент, когда в скважине обнаружится максимальная концентрация индикатора. Разность между этими моментами определит время, за которое раствор прошел расстояние между скважинами. Разделив расстояние между скважинами на время прохождения раствора, можно найти скорость подземного потока.

Рекомендуемое при определениях скорости расстояние между скважинами зависит от рода грунта, слагающего водоносный пласт, и колеблется от 1—3 м у суглинков и супесей до 3—20 м у песков и гравелистых пород.

Скорость грунтового потока и его направление можно установить методами электроразведки при наличии только одной скважины, однако точность такого определения несколько ниже, чем при использовании двух скважин и описанной выше методики.

При проектировании водоудерживающих, водопроводящих и дренажных сооружений необходимо оценить потери воды на фильтрацию. Незнание фильтрации грунтов может привести к затоплению котлована, отрываемого для закладки фундамента сооружения, к неверному расчету мощности водопонижающих установок (игло- фильтров) и большим потерям воды из водохранилищ и каналов.

В практике мирового гидротехнического строительства были случаи, когда недоучет этого важного фактора приводил к тому, I что после завершения постройки плотины так и не удавалось довести ' уровень в водохранилище до проектного значения.

Расход воды

![]() подземного потока приближенно определяют

по формуле

подземного потока приближенно определяют

по формуле

![]()

Из формулы следует, что для

определения расхода необходимо знать:

![]() - площадь сечения водоносного пласта

(ее обычно находят замерами мощности

и протяженности пласта), i

— уклон (градиент) поверхности

подземного потока и К

— коэффициент

фильтрации.

- площадь сечения водоносного пласта

(ее обычно находят замерами мощности

и протяженности пласта), i

— уклон (градиент) поверхности

подземного потока и К

— коэффициент

фильтрации.

Наибольшие трудности вызывает определение К.

В настоящее время для определения коэффициента фильтрации грунта применяют опытные откачки, нагнетания и наливы воды в скважины и выработки.

Метод откачек применяется в случае, когда исследованию подлежат слои грунта, заполненные водой (водоносный пласт); опытные наливы и нагнетания используют для водоносных и неводоносных пород.

Метод откачек может применяться с использованием одиночных скважин или куста скважин. При использовании куста скважин коэффициент фильтрации определяется более надежно; кроме того, при таком методе можно определить фильтрационную неоднородность водоносного пласта и характер депрессионной кривой. При кустовом размещении скважин наблюдения ведут следующим образом.

В центре исследуемого участка (рис. 44) закладывают центральную скважину ЦС, от нее по двум или четырем радиусам располагают наблюдательные скважины НС] их число зависит от гидрогеологических условий: в однородных пластах ограничиваются 1—2, в неоднородных делают 4 и более. Удаленность НС от ЦС определяют на основе предварительного расчета с учетом мощности водоносного горизонта, состава пород и предполагаемой величины коэффициента фильтрации К.. Расстояние г до наиболее удаленной скважины может меняться в широких пределах — от 5—8 м до двукратной мощности водоносного пласта.

Произведя замер уровней воды во всех скважинах, насосом из ЦС начинают откачивать воду; при этом положение статического уровня нарушается, и он принимает типичный характер депрессионной кривой (рис. 45).

Откачка воды из ЦС ведется продолжительное время (не менее суток), пока не будет достигнут установившийся режим, т. е. количество откачиваемой воды сравняется с количеством притекающей из грунта, что обнаруживается по стабилизации уровней в скважинах. Произведя замеры уровней в двух наблюдательных скважинах при установившемся режиме фильтрации в условиях безнапорных вод, можно вычислить К по формуле

где

![]() — установившийся расход воды из ЦС;

— установившийся расход воды из ЦС;

![]() —

соответственно расстояние до первой

и второй наблюдательных скважин от ЦС;

—

соответственно расстояние до первой

и второй наблюдательных скважин от ЦС;

![]() — понижения уровня

воды соответственно в первой и второй

наблюдательных скважинах; Н

— мощность водоносного

горизонта. Иногда исследования

фильтрационных свойств грунтов ведут

и при неустановившемся режиме

фильтрации.

— понижения уровня

воды соответственно в первой и второй

наблюдательных скважинах; Н

— мощность водоносного

горизонта. Иногда исследования

фильтрационных свойств грунтов ведут

и при неустановившемся режиме

фильтрации.

Для определения водопроницаемости грунтов, которые не содержат воды, но после завершения строительства сооружения могут оказаться заполненными водой и, следовательно, пропускать воду (например, после постройки плотины), производят опытные нагнетания или наливы. Оба эти метода используются и дополняют один другого, а при одновременном применении дают наиболее достоверные результаты.

Опытные наливы применяют для определения коэффициента фильтрации рыхлых, трещиноватых и частично связных пород поверхностной зоны, т. е. зоны выветривания.

Существует несколько способов налива. Рассмотрим для примера метод А. К. Болдырева (рис. 46).

В шурф сечением не менее 1 х1,5 м при помощи шланга наливают воду, регистрируя расход ее по водомерной трубке бака 2. Регулируя краном 2 интенсивность поступления воды в шурф, добиваются получения установившегося фильтрационного расхода.

Такое положение считается

достигнутым, когда в течение продолжительного

времени колебания уровня воды в шурфе

не превышают 1 см, а отклонения

измеренного несколько раз расхода

![]() от среднего не более 10 %.

от среднего не более 10 %.

По методу А. К. Болдырева предполагается, что площадь, через которую происходит фильтрация подземного потока, равна площади сечения w шурфа, поэтому К находят, пользуясь формулой

![]()

Рассмотренный метод применяется для приближенного определения коэффициента фильтрации крупнозернистых песков, граве-листо-галечниковых и трещиноватых пород.