- •Глава I

- •§ 1. Основные виды инженерных сооружений

- •§ 2. Проект и его содержание

- •§ 3. Стадии проектирования

- •§ 4. Изыскания

- •Глава II

- •§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий

- •§ 6. Экономическое сравнение вариантов

- •§ 7. Экономическое трассирование

- •§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве

- •§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

- •§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

- •§ 1. Подземные воды

- •Глава IV

- •§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах

- •§ 13. Суффозия

- •§ 14. Оползни

- •§ 15. Болота - торфяники

- •§ 16. Промерзание грунта

- •§ 17. Вечная мерзлота

- •§ 18. Тектонические явления

- •Глава V

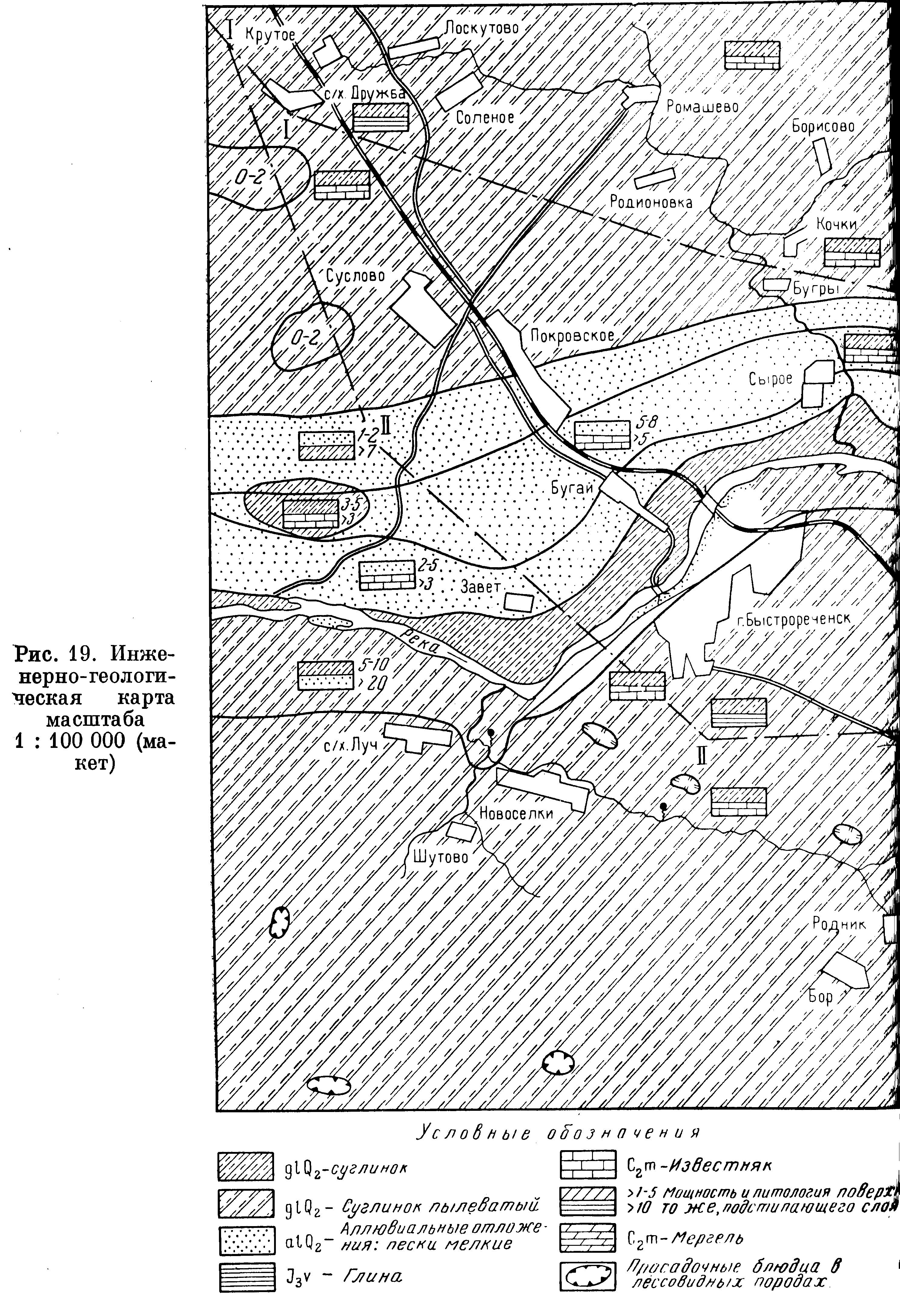

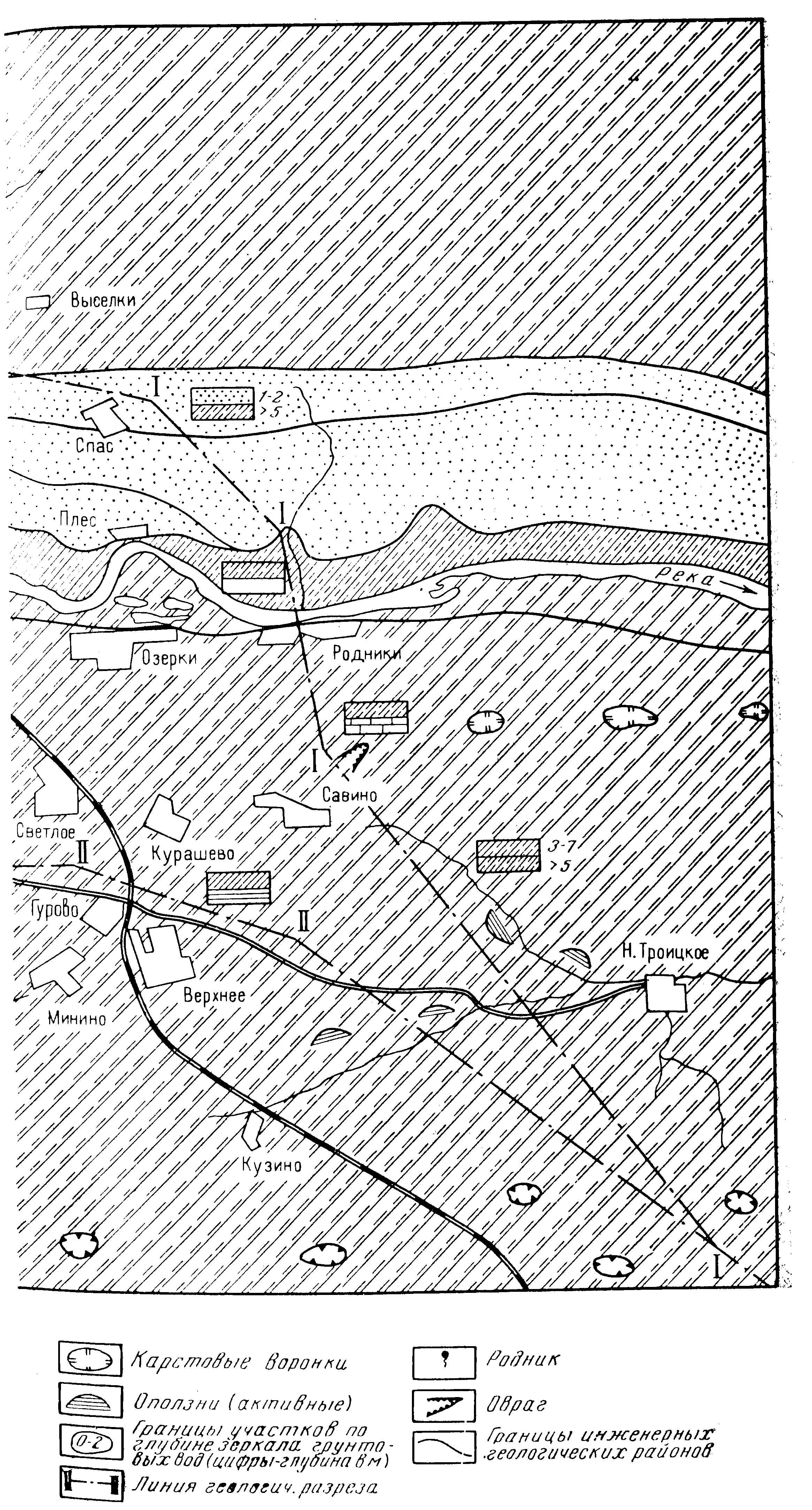

- •§ 20. Инженерно-геологические карты

- •§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

- •§ 22. Правила безопасного| ведения

- •§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок

- •§ 24. Электроразведка

- •§ 25. Сейсморазведка

- •§ 26. Магнитная разведка

- •§ 27. Гравиметрическая разведка

- •§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов

- •§ 29. Гидрогеологические исследования

- •§ 30. Поиски строительных материалов

- •Глава VI

- •§ 31. Роль гидрологических изысканий

- •§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс

- •§ 33. Речная система

- •§ 34. Река и ее характеристики

- •§ 35. Закономерности движения воды в русле

- •§ 36. Режим уровней и расходов воды

- •§ 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток

- •§ 38. Способы определения нормы стока

- •§ 39. Обеспеченность стока

- •§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды

- •§ 41. Работа и энергия реки

- •§ 42. Кривая подпора

- •§ 43. Речные наносы

- •§ 44. Регулирование стока

- •Глава VII

- •§ 45. Изучение колебаний уровней воды

- •§ 46. Геодезические работы

- •§ 48. Определение расходов воды

- •§ 49. Изучение твердого стока

- •§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ

- •Глава VIII

- •§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 52. Технические требования

- •Глава IX

- •§ 53. Состав

- •§ 55. Трассирование

- •§ 56. Полевое трассирование

- •§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

- •Глава X

- •§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 59. Виды планового

- •§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования

- •1. Оценка проекта планового обоснования

- •§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования

- •§ 62. Обработка результатов измерений

- •§ 63. Крупномасштабные топографические съемки

- •§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях

- •Глава XI

- •§ 65. Требования

- •§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов

- •§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков

- •§ 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий

- •§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

Горнопроходческие и буровые работы ведутся в порядке осуществления поисковых (съемочных) работ, т. е. при отыскании наиболее благоприятного места для расположения сооружения и в ходе разведочных работ, когда нужно дать оценку инженерно-геологических условий выбранного для строительства сооружения участка местности. В первом случае основная задача горнопроходческих и буровых работ — инженерно-геологическое картирование территории, в ходе которого должны быть выяснены: цитологический состав, условия залегания и стратиграфия горных пород; отобраны образцы для исследований и определения физико-технических свойств пород; выявлен характер физико-геологических процессов.

Горно-буровые разведочные работы определяют в основном те же характеристики грунтов, но выполняются они более детально, так как ведутся непосредственно в том месте, где будет располагаться! сооружение; для уточнения ранее установленного (при поиске) литологического состава, структуры, мощности, характера напластования, возраста пород, гидрогеологических условий и т. п.; для установления окончательных показателей физико-технических свойств грунтов на основе лабораторных исследований и полевых испытаний.

Принцип размещения горных выработок, их тип и глубина зависят от поставленной цели инженерно-геологических исследований, от типа сооружения, от стадии проектирования, от сложности геологического строения участка. Инженерно-геологические выработки часто размещают на основе геометрической формы сооружения, например, на сооружениях линейного типа — по оси сооружения и по поперечникам к ней; на гидротехнических сооружениях — по системе створов и поперечников, на площадных сооружениях -по правильной равносторонней сетке квадратов или по неоднородной сетке, что зависит от степени однородности геологического строении местности. Расстояния между выработками могут быть существенно различными — от 20 до 200 м.

Инженерно-геологические выработки разделяют на открытые горные выработки большого сечения и буровые скважины.

1. Горные выработки

Открытые горные выработки — это расчистки, закопушки, шурфы, канавы, шахты, штольни. Преимущество этих выработок в том, что можно непосредственно видеть характер напластования пород, отобрать структурно не нарушенные образцы пород, проводить их испытания в условиях естественного залегания,

Рассмотрим основные виды горных выработок.

Расчистка — одна из наиболее простых и нетрудоемких выработок, проводимых в местах естественных обнажений и крутых склонов рельефа, когда для вскрытия пород достаточно удалить (сбросить вниз) со склона небольшой слой почвы, делювия или осыпи. Из расчистки отбирают образцы пород для лабораторных исследований и построения геологического разреза.

Закопушка — небольшая воронкообразная выработка диаметром около 0,3 м и глубиной 0,5—0,8 м, выполняемая для обнажения пород (коренных), залегающих под почвенным слоем или слоем поверхностных отложений. Наибольшее применение закопушки находят при инженерно-геологической съемке.

Шурф — вертикальная горная

выработка сечением примерно 1,25 X

1,5 м и глубиной до 20 м и б олее.

Шурфы круглого сечения называют дудками.

Шурфы проходят в сухих, рыхлых

горизонтальных или слегка наклонных

пластах. При большой глубине стенки

шурфа укрепляют, а при прохождении

водоносных горизонтов устраивают

водоотлив. Проходка шурфов ведется

обычно вручную, но в последнее время

появились специальные машины —

шурфокопатели, которые ускоряют и

значительно облегчают рытье шурфов.

Одним из таких образцов машин можно

назвать шурфокопательную, позволяющую

получать выработку (дудку) диаметром

0,8 м и глубиной до 10 м. Для обслуживания

установки требуется 3 чел.; скорость

проходки возрастает по сравнению с

ручной в четыре раза.

олее.

Шурфы круглого сечения называют дудками.

Шурфы проходят в сухих, рыхлых

горизонтальных или слегка наклонных

пластах. При большой глубине стенки

шурфа укрепляют, а при прохождении

водоносных горизонтов устраивают

водоотлив. Проходка шурфов ведется

обычно вручную, но в последнее время

появились специальные машины —

шурфокопатели, которые ускоряют и

значительно облегчают рытье шурфов.

Одним из таких образцов машин можно

назвать шурфокопательную, позволяющую

получать выработку (дудку) диаметром

0,8 м и глубиной до 10 м. Для обслуживания

установки требуется 3 чел.; скорость

проходки возрастает по сравнению с

ручной в четыре раза.

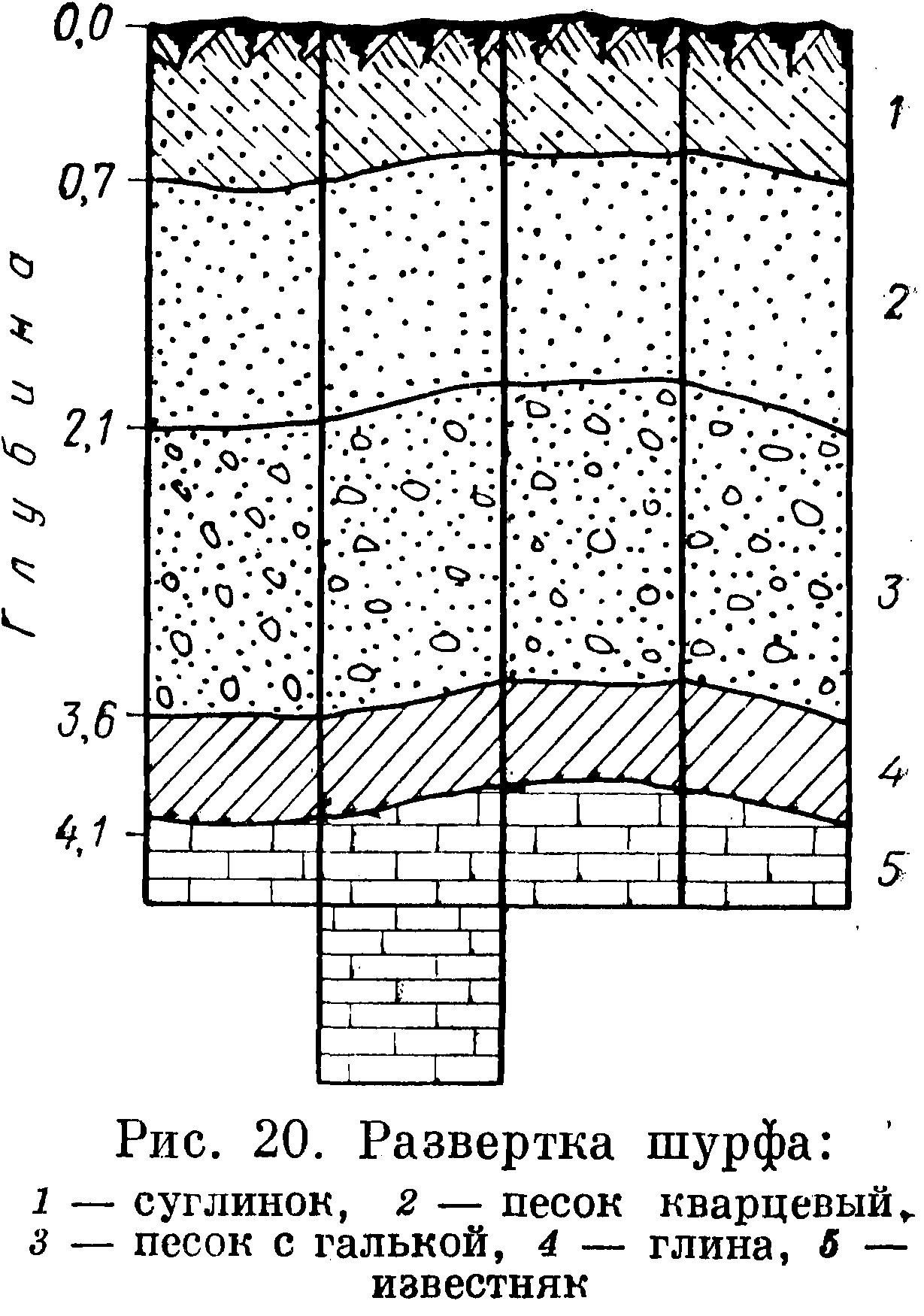

Шурф дает возможность произвести осмотр, фотографирование и зарисовку залегания пластов, взять образцы пород для составления геологического разреза, произвести полевые испытания. Напластования пород, обнаруженных в шурфе, обычно представляют в виде развертки его боковых стенок и дна (рис. 20).

Канава — выработка трапецеидального сечения с шириной по основанию около 0,6 м, глубиной до 3 м и протяженностью до 100— 150 м. Канавы целесообразно отрывать в крутопадающих пластах и задавать направление им вкрест простиранию пластов; они могут отрываться вручную и при помощи

землеройных машин. Используя канавы, геолог может получить примерно такую же информацию, как и в шурфах.

Шахта — вертикальная выработка сечения 2x2 или 2x3 м и глубиной до 100 м. Назначение шахты такое же, как и шурфа, но шахты, ввиду их большой стоимости, проходят только на ответственных сооружениях и в сложных геологических условиях.

Штольня — горизонтальная выработка трапецеидального сечения, высотой около 1,8 м, шириной по основанию 1,3—1,7 м, а по верху 1 м, имеющая выход на дневную поверхность. Штольни обычно устраивают в береговых склонах рек, по простиранию или вкрест простирания пластов. Этот вид горных выработок предназначается для решения различных задач, в частности при гидротехническом строительстве, для определения трещиноватости и фильтрационных свойств грунтов в береговых участках плотины; для выявления суффозионных процессов.

По мере проходки штольни делают описание пород по дну, стенкам и кровле.

В штольнях, при наличии надежных грунтов, геодезисты закладывают опорные высотные реперы. Отсутствие в штольне резких перепадов температур (вход в штольню закрывается дверью) гарантирует высокую стабильность отметок высотных точек.

2. Буровые скважины

При инженерно-геологических изысканиях буровые скважины предназначаются для изучения геологического разреза, т. е.

выявления последовательности залегания пластов, их мощности) состава, плотности, консистенции, влажности, водоносности, а также для отбора образцов пород и ис- пытания грунтов.

Буровые работы ведутся главным образом для изучения горизонтальных и пологопадающих пластов; иногда применяется бурение

наклонных скважин.

При инженерно-геологичесих изысканиях применяются следующие виды бурения: ручное ударно-вращател ьное, колонковое шнековое, вибрационное.

В ыбор

способа бурения зависит от состава

проходимых пород от назначения и глубины

бурения, от условий производства работ.

При выборе способа бурения особое

внимание уделяется качеству и виду

отбираемых образцов пород

ыбор

способа бурения зависит от состава

проходимых пород от назначения и глубины

бурения, от условий производства работ.

При выборе способа бурения особое

внимание уделяется качеству и виду

отбираемых образцов пород

и экономической эффективности способа.

Ручное ударно-вращательно бурение применяется для всех видов грунтов, кроме скальных, бурение ведется с применением разного рода средств и приспособлений, предназначенных как для

непосредственного бурения

так и для спуска и подъема

оборудования (рис. 21). Разрушение и извлечение пород из скважины осуществляется при помощи буровых наконечников. В зависимости от состава пород в глинистых, суглинистых и песчаных грунтах применяют ложки и змеевики, в обломочных породах — долота и желонки, в сильно обводненных песчаных и илистых грунтах — желонки. Диаметры скважин зависят от их назначения и колеблются в широких пределах — от 89 до 325 мм и более, а глубина инженерно-геологических скважин может быть 10, 30, 100 м и более.

В ходе ударно-вращательного бурения из скважины при помощи наконечников извлекают перемятые, перемешанные образцы грунта. Для взятия образцов породы с ненарушенной структурой используют грунтоносы.

Способ ударно-вращательного бурения применяется на объектах с малыми объемами работ, в районах, куда доставка механических буровых установок может быть сопряжена с трудностями.

Недостаток этого способа бурения — его большая трудоемкость и малый темп работ.

На основании частичной механизации ударно-вращательного способа возник ударно-канатный способ бурения. Бурение ударно-канатным способом может вестись сплошным и кольцевым забоем9. При бурении сплошным забоем проходка скважины производится путем сбрасывания (ударов) на забой долота, с последующим извлечением породы желонкой, а при бурении кольцевым забоем — сбрасыванием (забивкой) забивного стакана, который постепенно наполняется грунтом и затем поднимается на поверхность. Сбрасывание бурового снаряжения в скважину и его подъем механизированы.

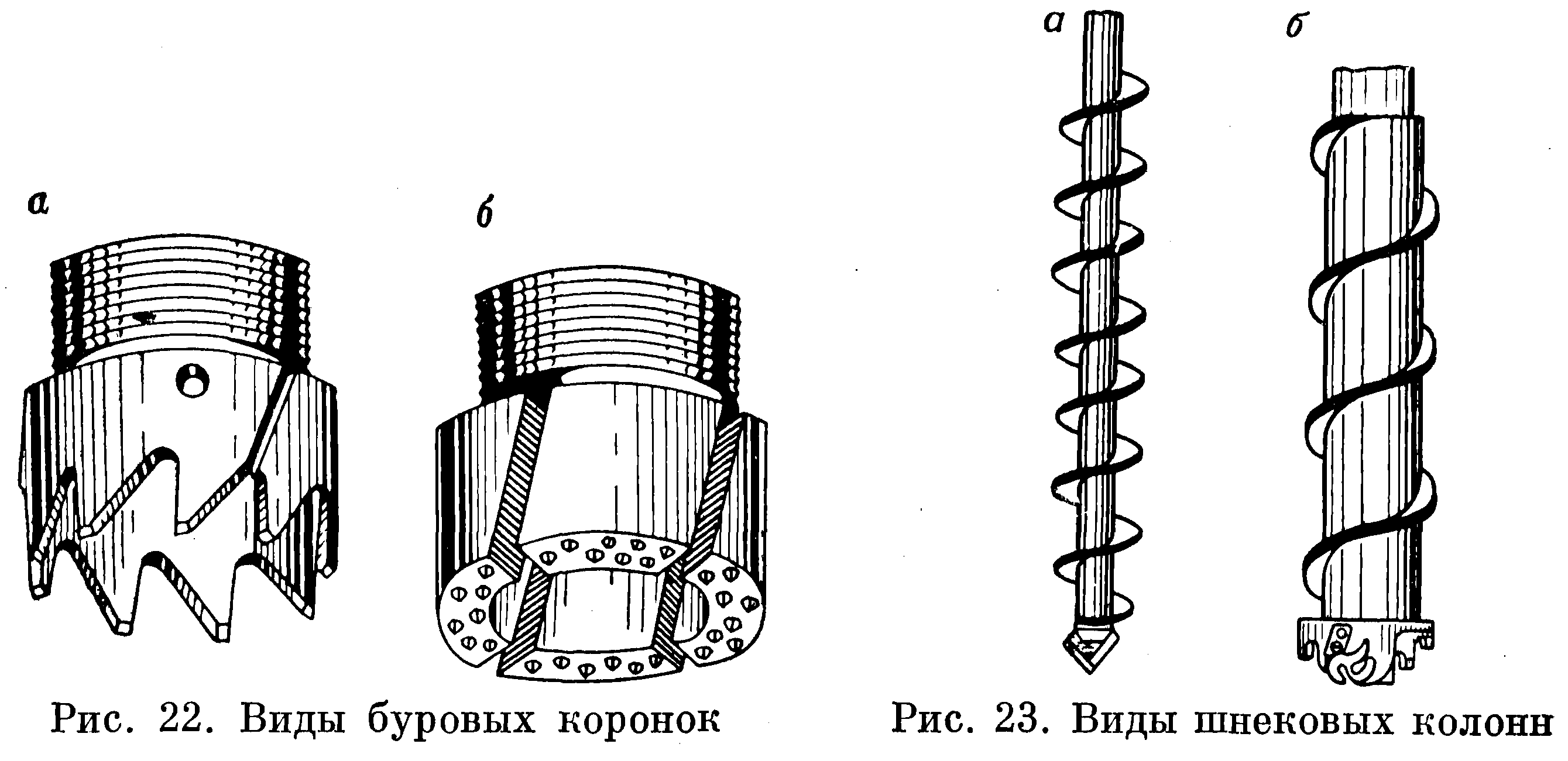

Колонковое бурение ведется при помощи колонковой трубы, к нижнему торцу которой привинчивается кольцевая коронка с зубьями (рис. 22, а) из твердого сплава или алмазная коронка (рис. 22, б). При вращении колонковой трубы электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания со скоростью 50—300 об/мин коронка разрушает породу, образуя забой в виде кольца, а в центре его остается столбик нетронутой породы — керн. Продукты разрушения породы — шлам — удаляют из забоя (в зависимости от физико-механических свойств пород и глубины скважины) нагнетанием в скважину глинистого раствора или продувкой сжатым воздухом; в глинистых, песчаных, обводненных грунтах для получения доброкачественного керна бурение может вестись «всухую».

Колонковое бурение может использоваться для проходки скважин почти во всех видах грунтов и на значительные глубины. Этот способ обеспечивает получение образцов пород (керна) с естественной структурой и влажностью.

Шнековое бурение, как и колонковое, относится к категории вращательных способов бурения, но применяться может лишь для бурения в песчаных и глинистых грунтах. Этот способ отличается высокой производительностью, так как процесс бурения и подъем грунта происходят одновременно и непрерывно, а затраты на вспомогательные операции (спуск и подъем оборудования) минимальны.

Шнековое бурение ведется шнековой колонной, сплошным (рис. 23, а) или кольцевым забоем (рис. 23, б); по мере погружения колонны она наращивается дополнительными шнеками. Глубина бурения этим способом обычно не превосходит 30 м, но бывает и 100 м (гидрогеологические скважины).

При шнековом способе бурения плохо определяются границы отдельных пластов; структура грунта, выходящего из скважины, оказывается нарушенной; затруднительно определяются горизонты грунтовых вод. В связи с этими недостатками шнековый способ целесообразно применять для проверки ранее установленного геологического разреза.

Шнековый способ бурения в силу своей высокой производительности может быть успешно применен при закладке геодезических центров и реперов, особенно в условиях строительных площадок, где на сравнительно небольшой площади может располагаться много геодезических знаков.

Вибрационное бурение основано на внедрении в породу кольцевого наконечника — виброзонда. Виброзонд предста вляет собой трубу диаметром 40—200 мм, длиной 0,5—3 м; по всей длине труба имеет одну или несколько прорезей для очистки зонда от породы; нижний конец трубы снабжен кольцом с острой режущей гранью. Внедрение в грунт такого наконечника происходит благодаря тому, что под действием вибрации зонда в очень сильной степени ослабевает лобовое и боковое сопротивление грунта и зонд под действием собственного веса и веса вибратора погружается в грунт.

Вибробурение относится к перспективным методам, обладает высокой производительностью, может применяться при проходке глин, суглинков, супесей, песков, гравелисто-галечниковых грунтов. Выгоднейшая глубина бурения этим способом 15—20 м.

Виброметод дает возможность отобрать образцы грунта с ненарушенной структурой, но затрудняет фиксацию уровня подземных вод.

Кроме названных, применяются и другие методы бурения, например роторное, с прямой и обратной промывкой глинистым раствором, дробовое бурение.

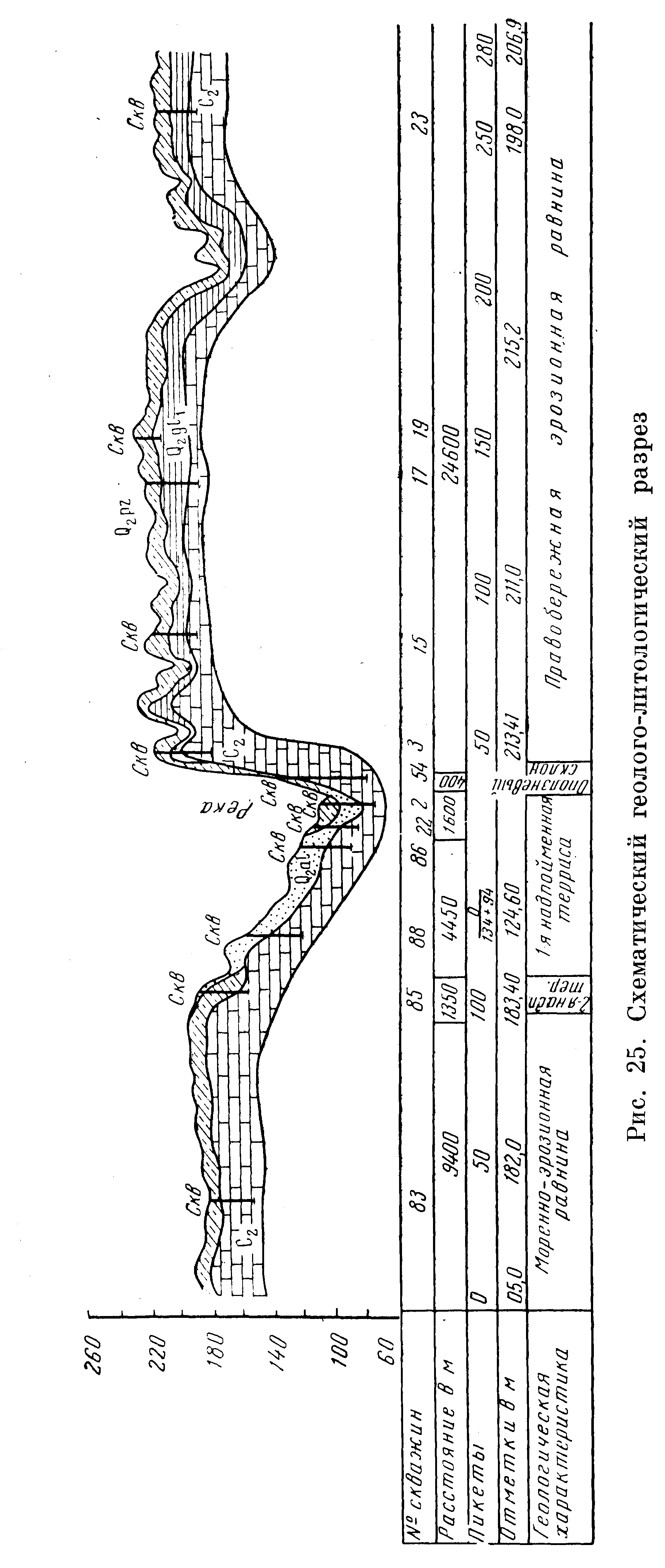

Р езультаты

буровых работ регистрируются в

буровом журнале, в котором указываются

все основные характеристики слоев

и глубина их залегания. На основе

данных бурового журнала составляют

инженерно-геологическую колонку,

представляющую собой вертикальный

разрез земной коры в какой-то точке

(рис. 24). Для наглядного представления

о характере напластования пород, их

про странственном расположении на

основе данных нескольких геологических

колонок составляют инженерно-геологические

раз резы (рис. 25) по прямым или ломаным

линиям. Направление разреза выбирают

с таким расчетом, чтобы на ней с наибольшей

полнотой отразились основные характеристики

грунтов, необходимые для

инженерно-геологической оценки местности.

езультаты

буровых работ регистрируются в

буровом журнале, в котором указываются

все основные характеристики слоев

и глубина их залегания. На основе

данных бурового журнала составляют

инженерно-геологическую колонку,

представляющую собой вертикальный

разрез земной коры в какой-то точке

(рис. 24). Для наглядного представления

о характере напластования пород, их

про странственном расположении на

основе данных нескольких геологических

колонок составляют инженерно-геологические

раз резы (рис. 25) по прямым или ломаным

линиям. Направление разреза выбирают

с таким расчетом, чтобы на ней с наибольшей

полнотой отразились основные характеристики

грунтов, необходимые для

инженерно-геологической оценки местности.