- •Глава I

- •§ 1. Основные виды инженерных сооружений

- •§ 2. Проект и его содержание

- •§ 3. Стадии проектирования

- •§ 4. Изыскания

- •Глава II

- •§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий

- •§ 6. Экономическое сравнение вариантов

- •§ 7. Экономическое трассирование

- •§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве

- •§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

- •§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

- •§ 1. Подземные воды

- •Глава IV

- •§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах

- •§ 13. Суффозия

- •§ 14. Оползни

- •§ 15. Болота - торфяники

- •§ 16. Промерзание грунта

- •§ 17. Вечная мерзлота

- •§ 18. Тектонические явления

- •Глава V

- •§ 20. Инженерно-геологические карты

- •§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

- •§ 22. Правила безопасного| ведения

- •§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок

- •§ 24. Электроразведка

- •§ 25. Сейсморазведка

- •§ 26. Магнитная разведка

- •§ 27. Гравиметрическая разведка

- •§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов

- •§ 29. Гидрогеологические исследования

- •§ 30. Поиски строительных материалов

- •Глава VI

- •§ 31. Роль гидрологических изысканий

- •§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс

- •§ 33. Речная система

- •§ 34. Река и ее характеристики

- •§ 35. Закономерности движения воды в русле

- •§ 36. Режим уровней и расходов воды

- •§ 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток

- •§ 38. Способы определения нормы стока

- •§ 39. Обеспеченность стока

- •§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды

- •§ 41. Работа и энергия реки

- •§ 42. Кривая подпора

- •§ 43. Речные наносы

- •§ 44. Регулирование стока

- •Глава VII

- •§ 45. Изучение колебаний уровней воды

- •§ 46. Геодезические работы

- •§ 48. Определение расходов воды

- •§ 49. Изучение твердого стока

- •§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ

- •Глава VIII

- •§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 52. Технические требования

- •Глава IX

- •§ 53. Состав

- •§ 55. Трассирование

- •§ 56. Полевое трассирование

- •§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

- •Глава X

- •§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 59. Виды планового

- •§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования

- •1. Оценка проекта планового обоснования

- •§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования

- •§ 62. Обработка результатов измерений

- •§ 63. Крупномасштабные топографические съемки

- •§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях

- •Глава XI

- •§ 65. Требования

- •§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов

- •§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков

- •§ 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий

- •§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

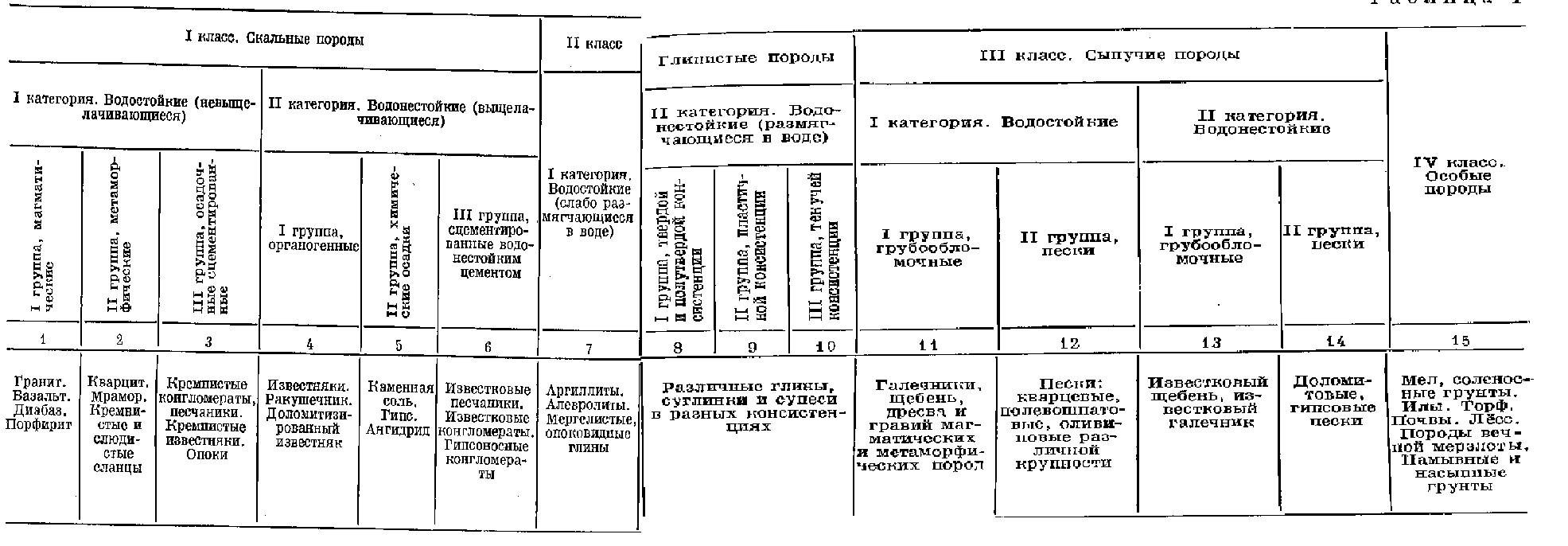

§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

Горной породой называют совокупность минеральных образований, генетически связанных между собой и участвующих в строении коры земли. В отличие от такого термина строители чаще пользуются словом грунт, понимая под ним верхний слой горной породы, используемый как основание или материал для строительства сооружений.

Инженерно-геологическую классификацию горных пород можно строить по разным признакам и с разной степенью детальности. Именно поэтому к настоящему моменту существует несколько таких классификаций. Инженерно-геологические классификации приводятся также в СНиП.

Наиболее удобна и достаточно проста классификация, предложенная проф. Н. Н. Масловым. Эта классификация, основанная на прочностных свойствах пород, разделяет их на четыре класса: скальные, глинистые, сыпучие, особые. Кроме этого, классификация разделяет породы на две категории: водостойкие и водонестойкие. Введение этого дополнительного разделения на категории вполне оправдано, так как некоторые породы существенно меняют свои строительные свойства в присутствии воды. Для скальных пород I и II категории классификация дает еще деление пород по генетическому признаку, а для пород сыпучих — по признаку крупности зерен.

Инженерно-геологическая классификация пород приведена

в табл. 1.

§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

При инженерно-геологической оценке пород необходимо учитывать:

а) общие геологические и петрографические свойства пород, (состав, структура, текстура, генезис, условия залегания, выветрелость, трещиноватость);

б) физические свойства пород (удельный вес, влажность, пористость, теплопроводность, показатель консистенции глинистых грунтов);

в) отношение к воде (водопроницаемость, водопоглощение, размягчаемость, выщелачиваемость);

г) химические свойства (растворимость);

д) механические свойства, определяющие сопротивляемость пород воздействию внешних сил.

Скальные породы характеризуются наличием жестких связей между отдельными минеральными зернами, что в итоге придает породе высокие прочностные качества — большую несущую способность, т.е. способность грунта сопротивляться действию внешней нагрузки.

Важная прочностная характеристика скальных пород — временное сопротивление одноосному сжатию Рразр , определяющееся на специальных прессах путем разрушения (раздавливания) образцов горных пород.

Величина Рразр оказывается равной: для скальных пород I категории 1—3-103 кг/см2, для скальных пород II категории4 (известняк плотный, песчаник) от 500 до 1000 кг/см2, а для слабых разновидностей песчаников — от 20 до 400 кг/см2. Для сравнения укажем, что обычный силикатный кирпич выдерживает удельные нагрузки 75—150 кг/см2.

Прочность пород характеризуется

также их сопротивлением сдвигу.

Коэффициент сопротивления сдвигу

![]() у скальных пород I

категории примерно в 10 раз, а у скальных

пород II

категории в 5 раз меньше, чем

у скальных пород I

категории примерно в 10 раз, а у скальных

пород II

категории в 5 раз меньше, чем

![]() граниты, например, залегающие в основании

Днепровской ГЭС, имеют

около 100 кг/см2.

Знание

необходимо

при расчетах оснований плотин, мостов,

откосов выемок и др.

граниты, например, залегающие в основании

Днепровской ГЭС, имеют

около 100 кг/см2.

Знание

необходимо

при расчетах оснований плотин, мостов,

откосов выемок и др.

Многие скальные породы отличаются водостойкостью, хорошо держат отвесные стенки в котлованах и выемках. В то же время большинству пород этого класса присуща трещиноватость, которая ослабляет породу и создает условия для фильтрации воды, что вызывает необходимость учитывать это свойство пород при строительстве водоудерживающих сооружений и проводить систему противофидьтрационных мероприятий (заполнение трещин битумом, глинистым или цементным раствором).

Ослабляющим породу фактором следует считать ее выветрелость. Процесс выветривания может распространяться на 20—25 м в толщу пород, а при наличии тектонических нарушений и более, поэтому при строительстве ответственных, тяжелых сооружений выветрелый слой обычно удаляют.

Скальные метаморфические и осадочные породы обладают еще одним специфическим свойством — анизотропностью, т. е. различными свойствами по разным направлениям. Эти породы, имеющие слоистое строение, обладают существенно различной сопротивляемостью к сдвигу в разных плоскостях и это должно учитываться при проектировании, строительстве и наблюдениях за сооружениями, находящимися под воздействием боковых (касательных) напряжений (напор воды на плотину, воды и льда на опоры моста).

На устойчивость сооружения влияет пространственное расположение пластов горных пород в теле земли, их мощность и степень нарушенности напластования.

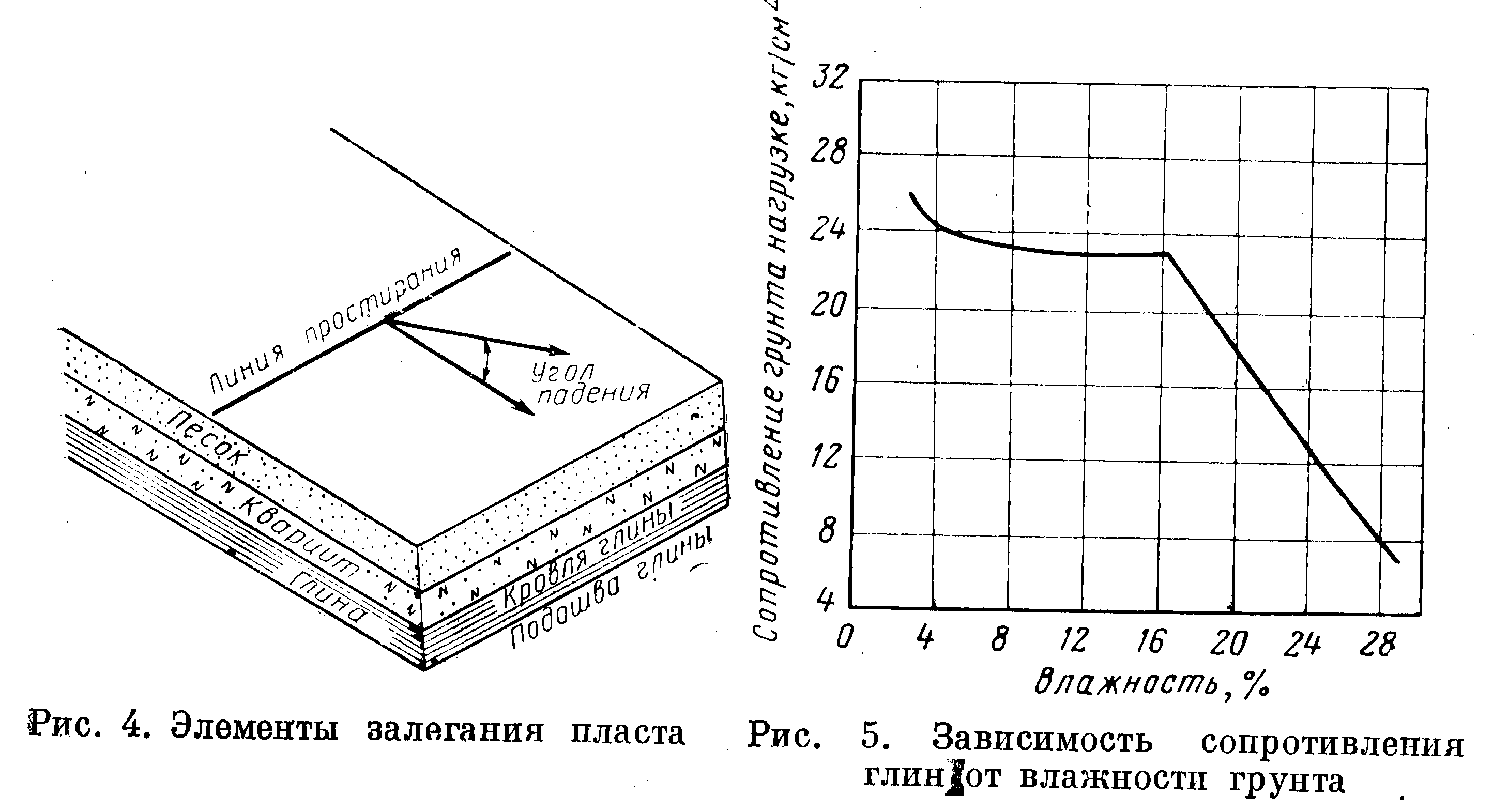

Положение пласта вполне определяется элементами залегания: простиранием и падением. Линия простирания получается как след пересечения плоскости пласта с горизонтальной плоскостью; двугранный угол между этими плоскостями является углом падения. Для полного определения положения пласта нужно назвать азимуты линии простирания, направление падения и величину угла падения (рис. 4). Напластования, имеющие угол падения более 45°, называются крутопадающими, если угол менее 45° — пологопадающими.

При выборе места для строительства тяжелых сооружений всегда стремятся расположить их на пластах, не имеющих тектонических нарушений (сбросы, сдвиги), поскольку такие места при повторных дислокациях могут вновь претерпеть смещения и вызвать аварии

или разрушения сооружения. Однако для сооружений значительного протяжения это не всегда удается сделать (Красноярская ГЭС), поэтому такие места в ходе геодезических наблюдений за сооружением должны быть под особым контролем.

Обломки скальных пород широко применяются для возведения плотин, насыпей, стен зданий, для покрытия дорог, они используются как облицовочный материал.

Скальные породы обеспечивают высокую прочность основания, поэтому они пригодны для строительства всех видов сооружений; трещиноватость и выветрелость пород вызывают необходимость проведения противофильтрационных мероприятий на водоудерживающих сооружениях. Осадки и сдвиги сооружений на скальном основании происходят главным образом за счет некоторого уплотнения или деформации трещин, общего прогиба плиты основания, лежащей на более слабых породах, и обычно не превышают десятков миллиметров (максимальная осадка плотины Братской ГЭС, в основании которой залегают диабазы, составила 70 мм); в местах тектонических нарушений деформации оснований сооружений обычно несколько больше.

Глинистые породы I категории (см. табл. 1) характеризуются достаточной прочностью и вполне удовлетворительной несущей способностью; они не влагоемки, в воде не растворяются, но часто сильно трещиноваты; в сильной степени подвержены выветриванию. Этой категории глинистых пород присуща сланцеватость, что уменьшает их сопротивляемость сдвигу. Несмотря на некоторые недостатки, глинистые породы I категории могут служить надежным основанием для крупных инженерных сооружений. Временное сопротивление этой категории пород составляет 200— 300 кг/см2.

Глинистые породы II категории, равно как и подлежащие изучению сыпучие, относятся к разряду мягких грунтов. Несущая способность мягких грунтов намного ниже, чем скальных, и это отражается на устойчивости сооружений, требует применения специальных конструкций сооружений и их фундаментов, определенных правил ведения строительных работ.

Глинистые породы по происхождению, составу и свойствам очень разнообразны. По происхождению их делят на морскиег озерные, речные и ледниковые.

В состав глинистых пород входят глинистые минералы, кварц, полевые шпаты, слюды, гидроокислы железа и алюминия и др. Мельчайшие частички глинистых пород довольно часто имеют вид. тончайших пластин или чешуек. Некоторое содержание в глинах песка дает промежуточные виды глинистых пород: суглинки, супеси.

Большое разнообразие состава и состояния глинистых пород порождает различие их свойств. Но одним из специфических свойств глинистых пород II категории является их способность размягчаться в присутствии воды и приобретать свойство пластичности, т. е. способность менять форму под действием внешних сил без нарушения сплошности и изменения объема и сохранять полученную форму после прекращения действия этих сил.

В сухом состоянии глина представляет собой твердое тело и является прочным основанием для сооружений. Временное сопротивление сжатию у глин составляет 2—10 кг/см2 и более. При повышении влажности глина переходит в пластичное состояние и тем слабее сопротивляется нагрузке, чем мягче ее консистенция. На рис. 5 можно видеть характер этой зависимости. Несмотря на то что глина размягчается в воде, она слабо водопроницаема (коэффициент фильтрации менее 1 см в год), поэтому часто в естественном залегании является водоупором.

Как и другие мягкие породы, глина и ее разновидности подвержены пучению5.

Осадки сооружений, построенных на глинистых грунтах, могут быть значительными, неравномерными и долго не затухающими. Причина затяжного характера осадок на глинистых породах — их высокая пористость (более 50—60%); микроскопические поры, будучи заполнены водой, медленно ее отдают. Медленное отжатие воды из пор ведет к затяжному характеру осадок сооружения, построенного на глинистых грунтах.

Для иллюстрации «коварных» свойств глин приведем следующий пример.

В 1819 г. было начато строительство Исаакиевского собора (г. Ленинград); в основании собора залегали водонасыщенные глины. Учитывая громадный вес сооружения (около 300 тыс. т) и слабые грунты, в основание здания было забито около 12 000 свай. Несмотря на принятые меры, сооружение до сих пор дает осадку, которая к настоящему времени достигает 40—50 см. Так как осадка неравномерная, в стенах образуются трещины, некоторые двери плохо закрываются.

Из этого примера следует, что, несмотря на значительность срока (более 100 лет), осадки собора до сих пор не прекратились, естественно, не отпала необходимость наблюдений за сооружением, ж они ведутся.

Сыпучие породы. Говоря о глинистых породах, невольно приходится их сравнивать с другим мягким грунтом — песком. И это не случайно, так как резкой границы между этими классами пород нет — она условная.

На свойства грунтов в основном влияет наличие в них глинистой -фракции, т. е. содержание частиц менее 0,005 мм. На этом основана упрощенная гранулометрическая классификация мягких грунтов <табл. 2).

Сыпучие породы являются обломками горных пород и минералов. Поскольку размеры обломков могут быть различными, принято следующее деление пород по их размерам или по гранулометрическому составу:

Валуны—диаметром более Песок

20 см грубый— от 1 до 2 мм

Щебень —от 2 до 10 см крупный —от 0,5 до 1 мм

Гравий —от 0,2 до 2 см средний —от 0,25 до 0,5 мм

мелкий—от 0,1 до 0,25 мм тонкий—от 0,05 до 0,10 мм

пыль —от 0,05 до 0,005 мм

глина — менее 0,005 мм

Сыпучими породами покрыто 75% суши.

Сыпучие породы характеризуются отсутствием прочных связей между зернами; пористость их составляет 30—-40% от объема; они сильно водопроницаемы — величина коэффициента фильтрации выражается метрами в сутки. Мелкозернистые пески, будучи насыщенными водой, могут переходить во взвешенное состояние и при этом они теряют устойчивость и оплывают в откосах выемок, в котлованах, в горных выработках (тоннелях).

Пески в чистом виде встречаются довольно редко; обычно они смешаны с пылью и глиной. Песчаные породы подвержены пучению, но в меньшей степени, чем глины.

|

Таблица 2 |

|

Содержание в породе глинистых |

Название породы |

частиц (диаметром менее 0,005 мм) в % по весу |

|

Более 30 |

Суглинок .... |

От 30 до 10 |

Супесь..... |

От 10 до 3 |

Песок ...... |

Менее 3 |

Пылеватые грунты |

Если в грунте содержится пыле- |

|

ватых частиц (от 0,05 до |

|

0,005 мм) больше, чем песчаных |

|

(от 0,05 до 2 мм), то к назва- |

|

нию грунта прибавляют слово |

|

«пылеватый» |

|

|

Уплотняемость песков под статической нагрузкой незначительна; динамические нагрузки (сотрясения, .вибрации) могут привести к существенному уплотнению породы и осадкам. Динамическим нагрузкам (наряду со статическими) подвергаются такие сооружения, как мостовые опоры, здания ГРЭС, сооружения, расположенные вблизи железных и автомобильных дорог, промышленные здания, в которых работают машины, вызывающие вибрации основания, и т. п. В целом же сыпучие породы — достаточно прочное основание для неособенно тяжелых сооружений. В силу своих высоких фильтрационных свойств сыпучие породы практически не пригодны для строительства водоудерживающих сооружений. В этом случае они могут быть использованы лишь в комбинации с другими водоупорными грунтами.

Сыпучие породы всех фракций широко используются в строительстве как строительный материал (балласт, бутовый камень) и как заполнители при приготовлении бетона.

Подвергшись воздействию внешней нагрузки, песчаные грунты быстро на нее реагируют; осадка происходит быстро, но и быстро затухает» В этом смысле сыпучие породы отличны от глинистых, осадка на которых может идти веками.

Особые породы. Породы IV класса обладают низкой несущей способностью и потому при строительстве инженерных сооружений на этих грунтах их стараются полностью или частично удалять (размывом, расчисткой), или осуществляют комплекс специальных строительных мероприятий, обеспечивающих прочность, устойчивость и эксплуатационную пригодность инженерных сооружений (уплотнение и укрепление грунтов).

Инженерные сооружения, построенные на породах IV класса, испытывают значительные деформации (осадки) и нуждаются в частом восстановительном ремонте.

Закладка геодезических знаков в рассматриваемых породах! также нежелательна, так как даже применение центров особой! конструкции и соблюдение определенных правил закладки далеко] не всегда обеспечивают желаемую устойчивость центров.