- •Глава I

- •§ 1. Основные виды инженерных сооружений

- •§ 2. Проект и его содержание

- •§ 3. Стадии проектирования

- •§ 4. Изыскания

- •Глава II

- •§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий

- •§ 6. Экономическое сравнение вариантов

- •§ 7. Экономическое трассирование

- •§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве

- •§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

- •§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

- •§ 1. Подземные воды

- •Глава IV

- •§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах

- •§ 13. Суффозия

- •§ 14. Оползни

- •§ 15. Болота - торфяники

- •§ 16. Промерзание грунта

- •§ 17. Вечная мерзлота

- •§ 18. Тектонические явления

- •Глава V

- •§ 20. Инженерно-геологические карты

- •§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

- •§ 22. Правила безопасного| ведения

- •§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок

- •§ 24. Электроразведка

- •§ 25. Сейсморазведка

- •§ 26. Магнитная разведка

- •§ 27. Гравиметрическая разведка

- •§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов

- •§ 29. Гидрогеологические исследования

- •§ 30. Поиски строительных материалов

- •Глава VI

- •§ 31. Роль гидрологических изысканий

- •§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс

- •§ 33. Речная система

- •§ 34. Река и ее характеристики

- •§ 35. Закономерности движения воды в русле

- •§ 36. Режим уровней и расходов воды

- •§ 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток

- •§ 38. Способы определения нормы стока

- •§ 39. Обеспеченность стока

- •§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды

- •§ 41. Работа и энергия реки

- •§ 42. Кривая подпора

- •§ 43. Речные наносы

- •§ 44. Регулирование стока

- •Глава VII

- •§ 45. Изучение колебаний уровней воды

- •§ 46. Геодезические работы

- •§ 48. Определение расходов воды

- •§ 49. Изучение твердого стока

- •§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ

- •Глава VIII

- •§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 52. Технические требования

- •Глава IX

- •§ 53. Состав

- •§ 55. Трассирование

- •§ 56. Полевое трассирование

- •§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

- •Глава X

- •§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 59. Виды планового

- •§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования

- •1. Оценка проекта планового обоснования

- •§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования

- •§ 62. Обработка результатов измерений

- •§ 63. Крупномасштабные топографические съемки

- •§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях

- •Глава XI

- •§ 65. Требования

- •§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов

- •§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков

- •§ 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий

- •§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

§ 34. Река и ее характеристики

Важные характеристики реки —- ее длина, падение, уклоны, скорости течения и расходы.

Длину реки чаще всего определяют по карте, посредством малого (1—2 мм) раствора измерителя. Для этого всю длину реки делят на небольшие участки (между устьями впадающих притоков) и измеряют их в прямом и обратном направлениях, не допуская

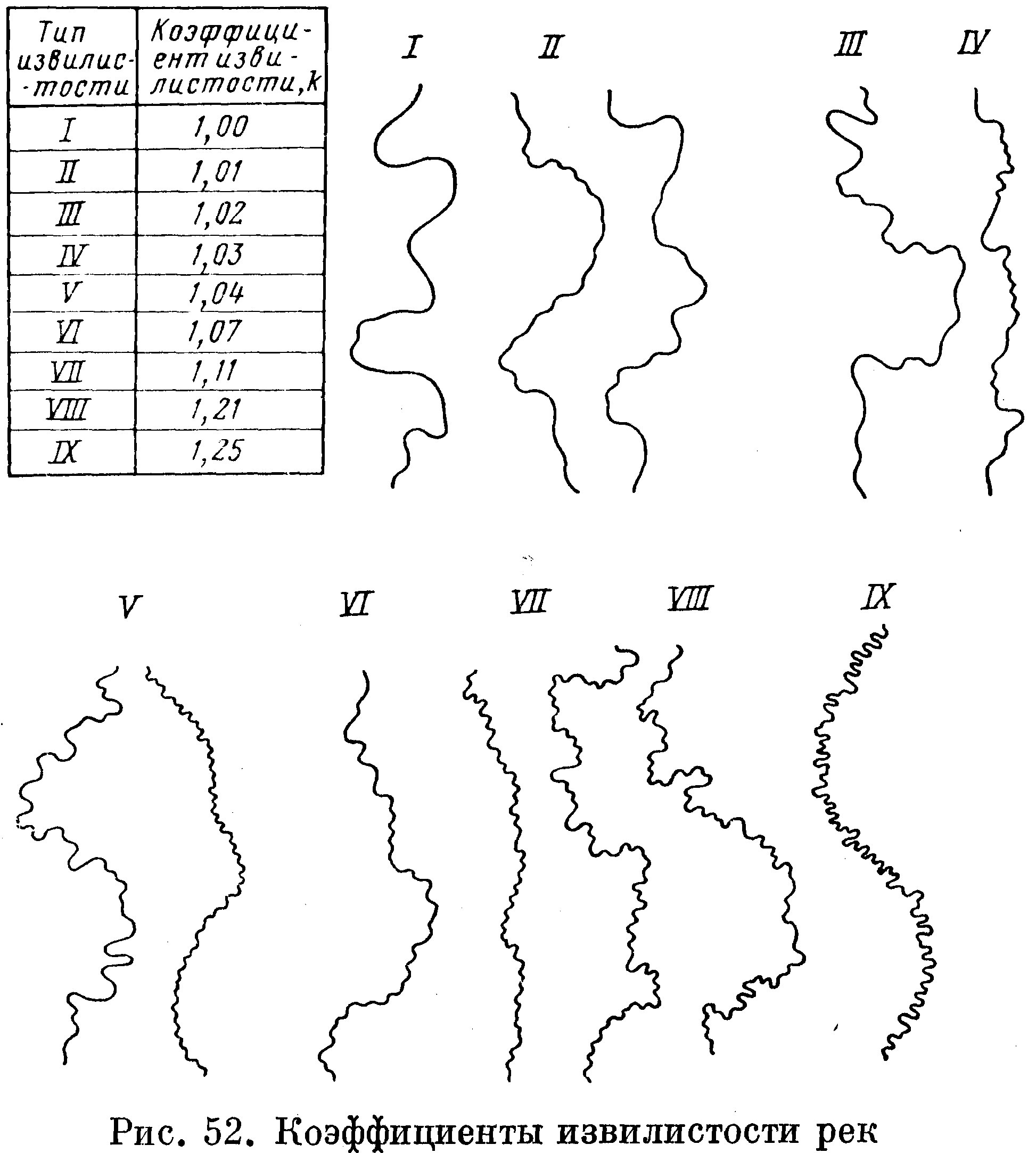

расхождений между результатами более 2%. Если река имеет много мелких извилин, не доступных для измерений на карте, то необходимо среднее значение длины (из прямого и обратного ходов) умножить на коэффициент извилистости k, который определяют на основе сравнения характера реки на карте и в таблице (рис. 52), составленной Ю. М. Шокальским. За начало счета длины реки (километража) обычно принимают устье, так как эта точка более определенная и более устойчивая во времени. Для приближенных измерений длин рек можно пользоваться курвиметром.

Падение h рек на каком-то участке находят как разность отметок H1 и H2 урезов воды в начале Н1 и конце H2 участка

![]()

тогда уклон i водной поверхности этого участка реки будет

Здесь L2_1 — длина участка.

Уклоны рек изменяются в довольно широких пределах; они больше на горных реках и меньше на равнинных.

Продольный уклон непрерывно изменяется и в пределах одной реки: в верховье он обычно больше, а по мере продвижения к устью убывает. При изучении продольного профиля реки можно выделить в ней отдельные участки, характеризующиеся сравнительно большими глубинами и спокойным течением - это плёсы и участки с малыми глубинами и более быстрым течением - перекаты. Уклоны водотоков изменяются во времени, а также при проходе паводков

Линия, соединяющая точки русла с наибольшими глубинами называется динамической осью потока, стрежнем или фарватером; на судоходных реках фарватером называют полосу водной поверхности (отмеченную специальными знаками – бакенами), в пределах которой гарантированы определенные глубины.

Уклоны рек выражаются десятичными дробями. Например, р. Ока в среднем течении имеет уклон i = 0,00011. Для упрощения записи, а следовательно для уменьшения возможности ошибок уклоны записывают в тысячных (промилле) и сопровождают значком /00, тогда уклон Оки следует записать так: i = 0,11°/оо, что на 1 км длины реки соответствует падению 0,11 м, или 11 см

Уклоны могут быть найдены по карте, но имеющимся на ней отметкам урезов воды или, что точнее, непосредственно на местности путем нивелирования урезов воды. Точность нивелирования зависит от величины уклона реки: чем больше уклон, тем ниже должен быть класс нивелирования. Обычно для этой цели применяется нивелирование IV или III класса, иногда II класса [24, с. 10-28] Наряду с продольным уклоном может быть и поперечный уклон реки, т.е. такой случай, когда уровень воды у одного берега выше, чем у другого. Причин для такого перекоса водной поверхности несколько: вращение Земли (Кориолисово ускорение), кривизна русла (центробежная сила), влияние ветра.

Знать величину перекоса водной поверхности под действием ' названных причин для геодезиста существенно, так как при трассировании линейных сооружений довольно часто уровнем воды в реке пользуются для передачи отметки с одного берега на другой. Влияние вращения Земли выражается формулой

Влияние центробежной силы на поворотах реки выражается зависимостью

![]()

Пользуясь приведенными

формулами, подсчитаем, каких значений

могут достигать величины

![]() ,

если v=0,5

м/с, В ==

= 300 м, R

= 500 м, φ

= 60°

,

если v=0,5

м/с, В ==

= 300 м, R

= 500 м, φ

= 60°

![]()

Как видим, Кориолисово

ускорение обусловливает такое

неравенство уровней воды, что с ними

при решении большинства практических

задач можно не считаться. На поворотах

реки превышение одного уреза воды над

другим становится ощутимым, и его

следует учитывать.

Поперечный уклон реки может быть вызван также ветром, дующим в перпендикулярном к реке направлении. Величина перекоса в таком случае может достигать нескольких дециметров; она зависит от ширины реки и силы ветра.

Зеркало воды в поперечном сечении реки может иметь выпуклую и вогнутую поверхность в связи с быстрым подъемом воды в реке в периоды половодий и паводков и быстрым спадом после прохождения высоких уровней.

Следующие характеристики реки относятся к ее живому сечению.

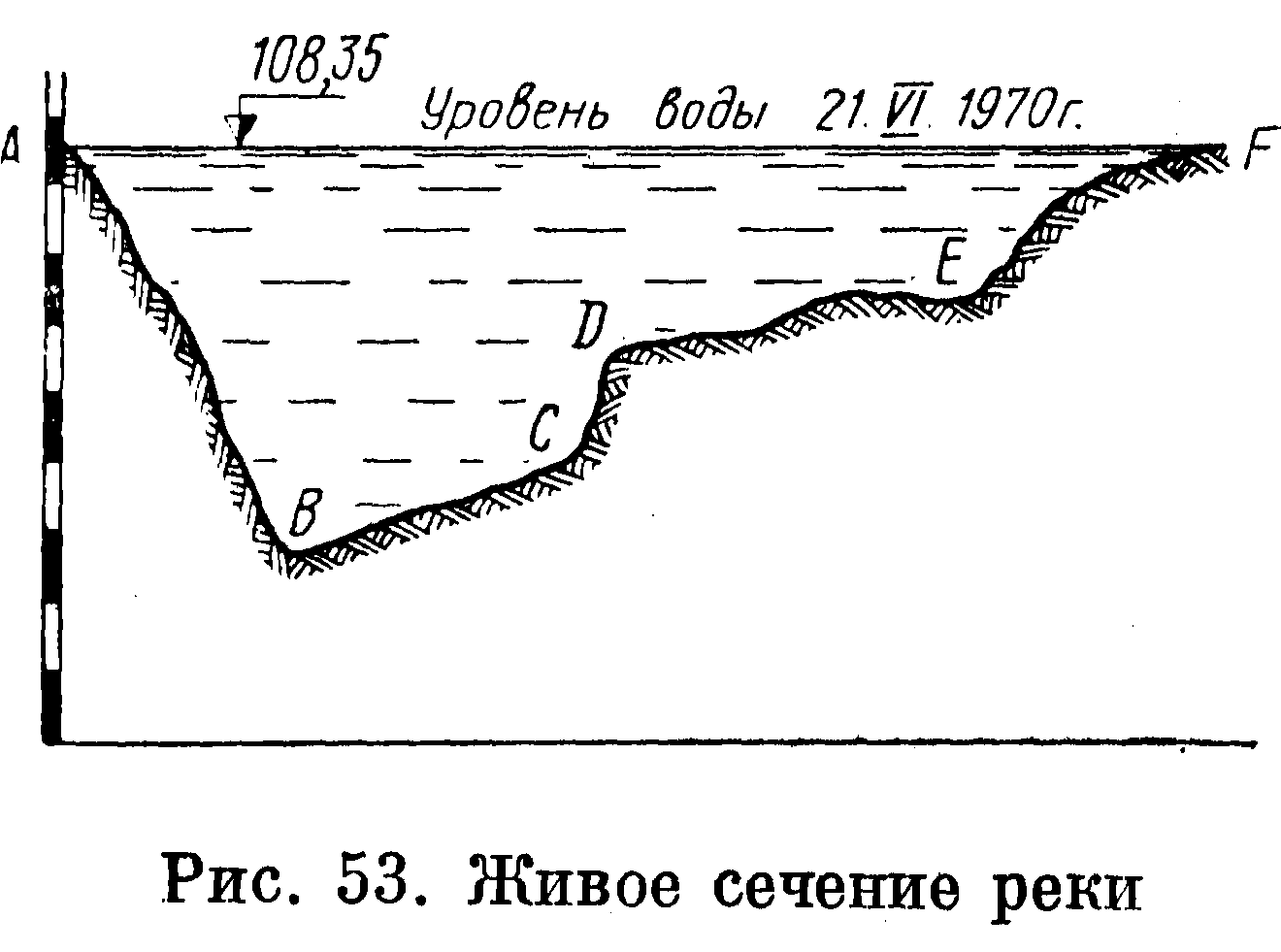

Живым, или водным сечением называется площадь, нормально расположенная к направлению течения реки и заполненная текущей водой (рис. 53). Живое сечение характеризуется площадью со, шириной В, средней глубиной h , гидравлическим радиусом R, средней скоростью vср, расходом Q.

Среднюю глубину hcp в живом сечении подсчитывают по формуле

![]()

Гидравлический радиус R находят из отношения

В приведенных формулах приняты обозначения:

![]() — площадь живого сечения,

— площадь живого сечения,

В — ширина реки (AF),

р — смоченный периметр (длина ломаной А, В, С, D, E, F, по которой вода соприкасается с ложем реки; зимой к этой длине нужно прибавить расстояние от берега до берега по нижней кромке льда).

Для естественных русел равнинных рек величины R и hcp оказываются очень близкими, так как при сравнительно большой ширине реки имеют небольшую глубину и р ≈ В. Близость значений hcp и R позволяет в ряде формул заменять строгое выражение для R, подсчет которого более трудоемок, его приближенным значением hcp.

Весьма важная характеристика реки — скорость течения, т. е. путь частицы воды в единицу времени.В живом сечении скорость меняется в зависимости от глубины и ширины реки.

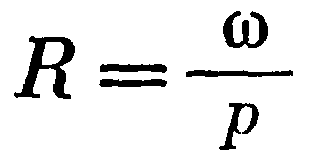

При измерении скоростей течения на разных глубинах одной вертикали обнаруживается, что максимумы скоростей располагаются ' близ поверхности, по мере приближения ко дну скорости падают. Характер изменения скорости с глубиной для периода открытого русла (ледяного покрова нет) показан на рис. 54.

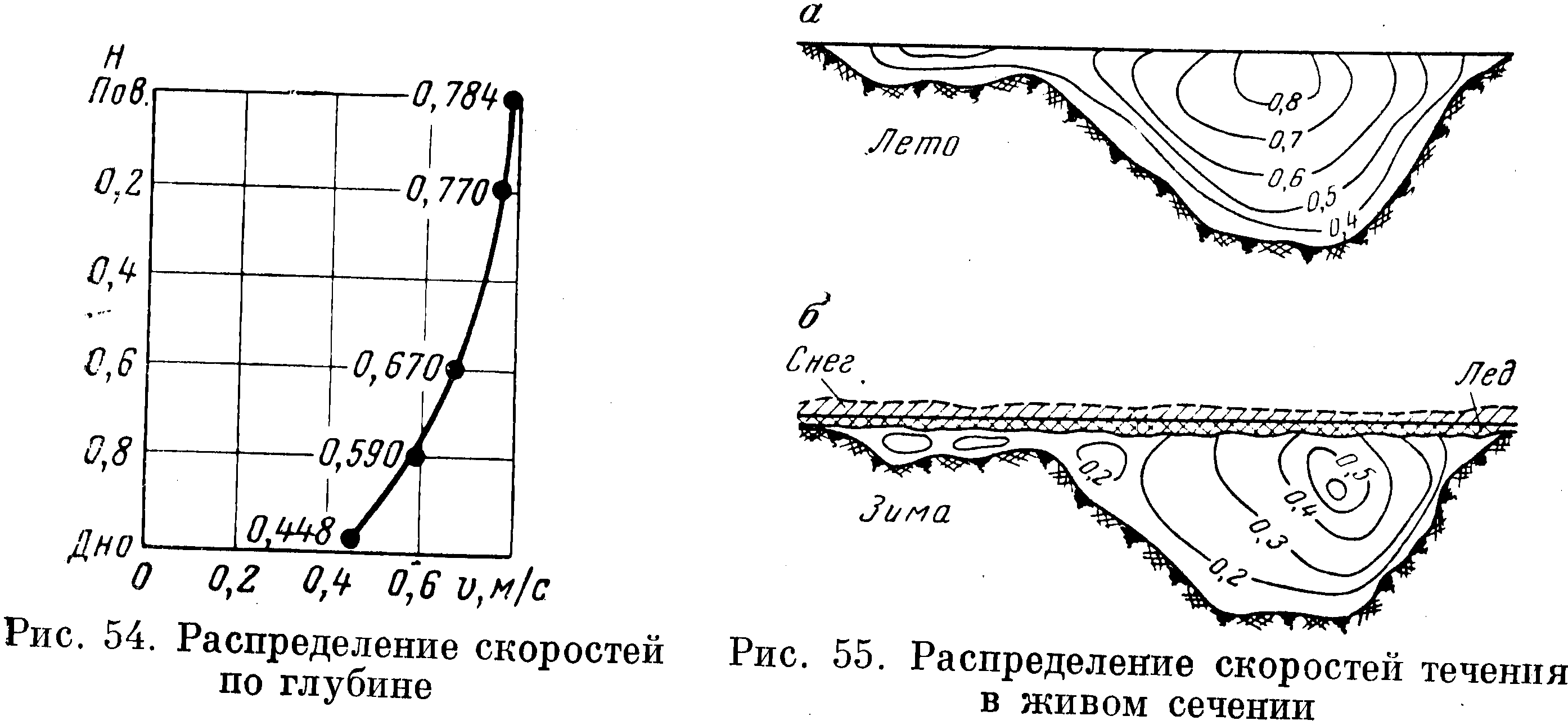

Скорость в каждой точке вертикали то возрастает, то уменьшается, т. е. пульсирует вблизи какого-то среднего значения. В связи с этим различают «мгновенную» и «осредненную» скорость. Явление пульсации должно учитываться при измерении скоростей течения. Распределение скоростей в живом сечении для периода открытого русла показано на рис. 55, а, при ледяном покрове — на рис. 55, б. Изотахи — линии равных скоростей — показывают, что максимумы скоростей в летний период располагаются у поверхности, а зимой, в силу дополнительного трения воды о нижнюю кромку льда, максимум несколько смещается вглубь.

Для определения скорости течения существует много различных средств и приборов. Для определения скорости без измерений пользуются формулой Шези для равномерного движения открытого потока

где

R — гидравлический радиус;

i — продольный уклон водной поверхности участка реки;

С — коэффициент Шези.

Для нахождения коэффициента С существует несколько формул. Наиболее употребительна формула Н. Н. Павловского

![]()

здесь: п — коэффициент шероховатости (табл. 5)10;

у — показатель степени, зависящий от гидравлического радиуса R и n

Для приближенных расчетов принимают

Наиболее объемлющей характеристикой живого сечения является расход воды.

Расходом воды Q называется количество воды, протекающей через живое сечение со в единицу времени. Расход воды обычно находят по формуле