- •Глава I

- •§ 1. Основные виды инженерных сооружений

- •§ 2. Проект и его содержание

- •§ 3. Стадии проектирования

- •§ 4. Изыскания

- •Глава II

- •§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий

- •§ 6. Экономическое сравнение вариантов

- •§ 7. Экономическое трассирование

- •§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве

- •§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

- •§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

- •§ 1. Подземные воды

- •Глава IV

- •§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах

- •§ 13. Суффозия

- •§ 14. Оползни

- •§ 15. Болота - торфяники

- •§ 16. Промерзание грунта

- •§ 17. Вечная мерзлота

- •§ 18. Тектонические явления

- •Глава V

- •§ 20. Инженерно-геологические карты

- •§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

- •§ 22. Правила безопасного| ведения

- •§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок

- •§ 24. Электроразведка

- •§ 25. Сейсморазведка

- •§ 26. Магнитная разведка

- •§ 27. Гравиметрическая разведка

- •§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов

- •§ 29. Гидрогеологические исследования

- •§ 30. Поиски строительных материалов

- •Глава VI

- •§ 31. Роль гидрологических изысканий

- •§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс

- •§ 33. Речная система

- •§ 34. Река и ее характеристики

- •§ 35. Закономерности движения воды в русле

- •§ 36. Режим уровней и расходов воды

- •§ 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток

- •§ 38. Способы определения нормы стока

- •§ 39. Обеспеченность стока

- •§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды

- •§ 41. Работа и энергия реки

- •§ 42. Кривая подпора

- •§ 43. Речные наносы

- •§ 44. Регулирование стока

- •Глава VII

- •§ 45. Изучение колебаний уровней воды

- •§ 46. Геодезические работы

- •§ 48. Определение расходов воды

- •§ 49. Изучение твердого стока

- •§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ

- •Глава VIII

- •§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 52. Технические требования

- •Глава IX

- •§ 53. Состав

- •§ 55. Трассирование

- •§ 56. Полевое трассирование

- •§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

- •Глава X

- •§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 59. Виды планового

- •§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования

- •1. Оценка проекта планового обоснования

- •§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования

- •§ 62. Обработка результатов измерений

- •§ 63. Крупномасштабные топографические съемки

- •§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях

- •Глава XI

- •§ 65. Требования

- •§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов

- •§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков

- •§ 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий

- •§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

§ 48. Определение расходов воды

Для определения расходов воды в гидрометрии имеется несколько методов, например метод смешения, гидравлический, объемный, Однако чаще расходы воды вычисляют на основе измеренных в живом сечении глубин и скоростей. При наличии таких данных pacxoд воды можно вычислить аналитическим, графоаналитическим или графомеханическим способами. Рассмотрим один из наиболее употребительных — графоаналитический способ.

1. Графоаналитический способ вычисления расходов воды

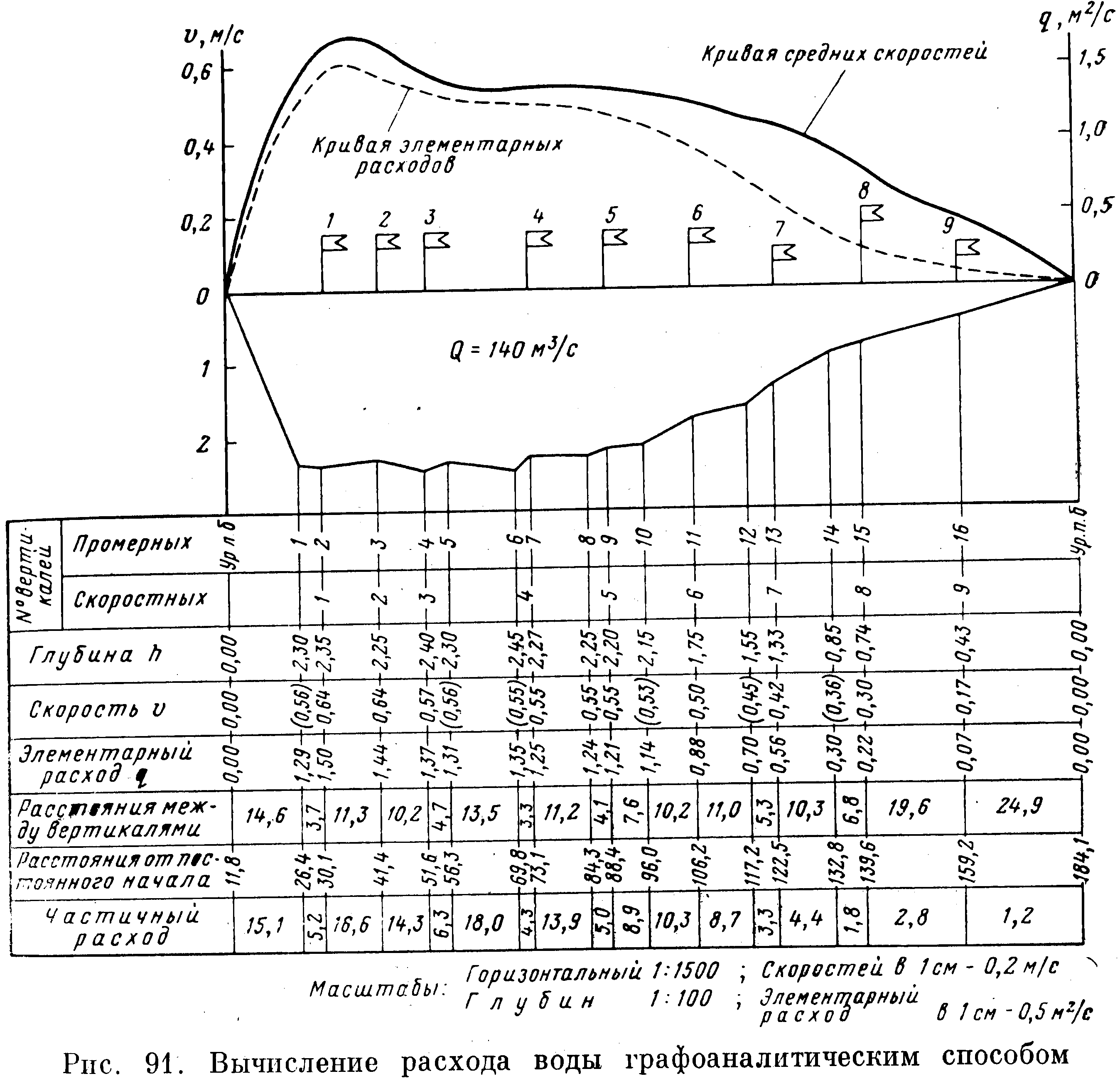

Вычисления производят на графике (рис. 91), в такой последовательности.

Сначала (с учетом избранного для построения горизонтального масштаба) заполняют находящиеся под профилем графы, т. е. указывают номера промерных и скоростных вертикалей, выписывают глубины, измеренные скорости, расстояния от постоянного начала до скоростных и промерных вертикалей. Если по результатам наблюдений на водомерном посту оказывается, что уровень воды во время измерений глубин отличался от уровня в период измерения скоростей более чем на 2 см, то до начала вычисления расхода в измеренные глубины на промерных вертикалях должна быть введена поправка-срезка.

На основании записанных значений глубин в подходящем вертикальном масштабе строится профиль живого сечения. Последующие вычисления расхода основываются на введении понятия элементарного расхода q, который находят как произведение глубины на среднюю скорость vср, т.е.

q = h.vcp м2/с. (16)

Элементарный расход можно понимать как расход воды через единичную меру ширины реки, например через 1 м. Однако прежде чем воспользоваться приведенной формулой, необходимо проделать подготовительные построения, так как значения скоростей пока еще имеются только на ограниченном числе вертикалей — на скоростных вертикалях; на промерных вертикалях скорости неизвестны. Чтобы их определить, на вертикальной оси выше уровня воды строят масштаб средних скоростей (он должен быть по возможности крупным) и, пользуясь им, наносят на график положение всех известных скоростных вертикалей; все точки соединяют между собой плавной кривой, а крайние точки соединяют с урезами воды, в итоге получают кривую средних скоростей, отражающую распределение скорости по ширине реки. Далее, по этим кривым находят скорости на вертикалях, где таковые не определялись, т. е. скорости для всех про мерных вертикалей; значения этих скоростей на рис. 91 записаны в скобках.

Найдя скорости, вычисляют элементарные расходы по формуле (16) и записывают их в соответствующую графу под профилем.

Общий расход воды Q через живое сечение находят как сумму частичных расходов, используя формулу

Найденное значение расхода воды выписывают на график, учитывая, что скорости, определяемые гидрометрической вертушкой, содержат погрешность около 3—5%; расход воды округляют до трех значащих цифр, например: 3,52; 35,2; 352 м8/с.

Заключительная часть вычислений расхода графоаналитическим способом может быть несколько изменена. Можно, например, на основании найденных значений элементарных расходов построить кривую элементарных расходов. Если затем площадь, ограниченную кривой элементарных расходов и уровнем воды, обвести планиметром с известной ценой деления, то можно сразу получить общий расход воды, протекающей через живое сечение. Такой порядок определения расхода называется графомеханическим способом.

Расход воды, вычисленный на основе средних скоростей, называют действительным Qд, в отличие от расхода Qф, полученного по поверхностным скоростям, который называют фиктивным.

Отношение действительного

расхода к фиктивному![]() что

что

при одинаковых уровнях воды в реке есть не что иное как отношение скоростей: средней к поверхностной. Поэтому чтобы надежно определить К, лучше одновременно, в один день, определить средние (вертушкой) и поверхностные (поплавками) скорости и на их основе, вычислить Qд и Qф. Их отношение дает значение искомого коэффициента К, величина которого, как упоминалось ранее, для естественных водотоков обычно находится в пределах 0,7—0,9.

2. Применение аэрометодов

При изысканиях мостовых переходов и гидротехнических сооружений, особенно когда нужно знать расходы воды в период половодья или паводка, т. е. при высоких уровнях, могут успешно применяться аэрометоды. Рассмотрим один из возможных методов определения расхода воды с использованием материалов аэрофотосъемки, подробно описанный в работе [34].

Метод основан на применении поплавков-интеграторов. Обратимся снова к формуле (13) и перепишем ее в виде

![]()

Произведение скорости на глубину есть элементарный расход, поэтому можно записать

![]()

т. е. элементарный расход может быть найден как произведение расстояния до места всплытия поплавка на поверхность на скорость всплытия. Если по всей ширине исследуемого створа на реке пущено какое-то количество поплавков-интеграторов и для каждого из них определено q, то далее с известными расстояниями между местами пуска поплавков общий расход воды может быть легко подсчитан графоаналитическим или графомеханическим способом.

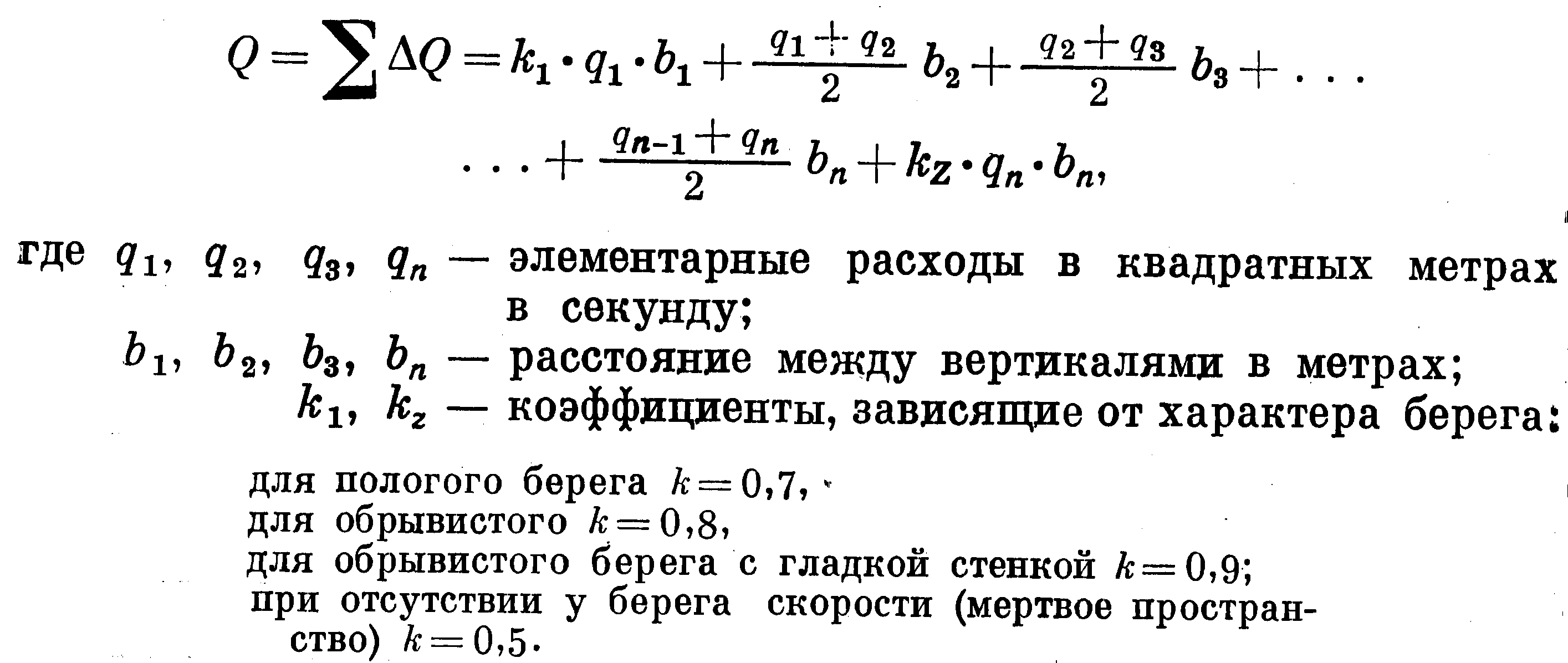

В рассматриваемом методе в качестве поплавков-интеграторов используется жидкость-индикатор, удельный вес которой меньше единицы. Жидкость-индикатор помещается в закрытый цилиндрический сосуд 1 (рис. 92), у верхнего основания которого сделано три симметрично расположенных отверстия 2 диаметром 5 мм, предназначенных для выхода индикатора и входа в сосуд воды. Приваренные с боков цилиндра штыри обеспечивают более высокое расположение отверстий, когда сосуд опускается на дно, и тем самым беспрепятственный выход индикатора в воду в течение 6—8 мин.

Жидкость-индикатор представляет собой смесь 50% машинного масла и 50% керосина; она не только выполняет функции поплавков, но и является хорошим маркирующим средством. В местах выхода капель жидкости на поверхность быстро образуется контрастное пятно достаточных размеров, хорошо опознаваемое на аэроснимках.

Порядок работ по определению расходов воды аэрометодом установлен следующий.

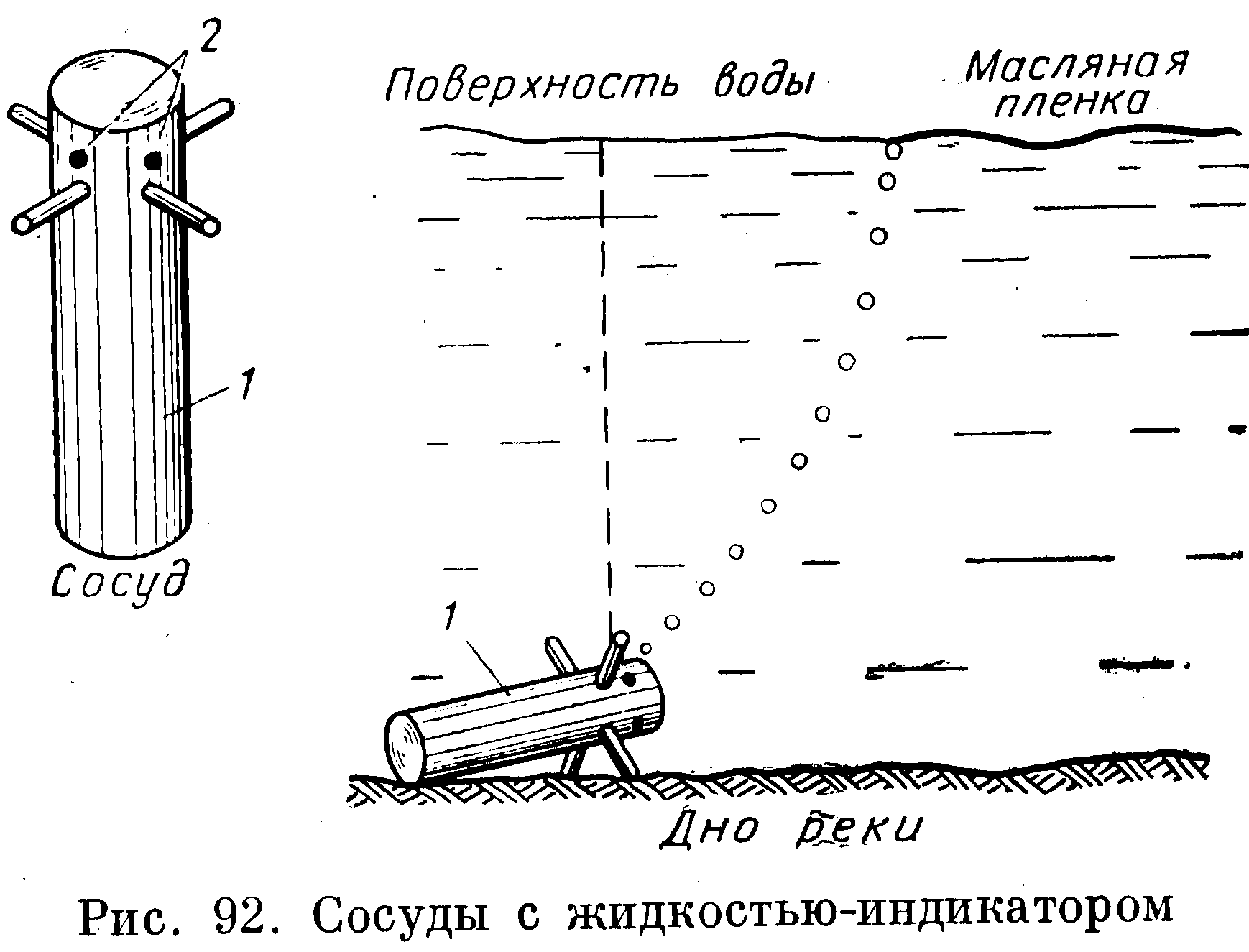

Над заранее намеченным створом, на заданной высоте, пролетает самолет (вертолет) и сбрасывает сосуды с жидкостью, одновременно при помощи АФА фотографируют места падения сосудов в воду (рис. 93). Сбрасываемых сосудов должно быть не менее требуемого

числа скоростных вертикалей. После выполнения вспомога-тельного маршрута самолет разворачивается и выходит на основной продольный маршрут, во время которого производится плановая аэрофотосъемка участка створа, необходимая для фиксации мест выхода индикатора на поверхность воды. Эту съемку ведут с 60%-ным перекрытием снимков и повторяют два-три раза для уточнения окончательных результатов, причем масштаб съемки должен быть таким, чтобы на нем получались оба берега реки.

В итоге проведенных работ получают аэроснимки (рис. 94): а) по вспомогательному маршруту с изображением на них мест падения сосудов 1, 2, 3, 4, 5; б) основного маршрута, на котором видны места выхода индикатора /, //, ///, IV, V на поверхность воды.

Обработка полученных материалов сводится к следующему: определяют L, вычисляют q, строят эпюры элементарных расходов л определяют общий расход воды.

Величину L находят как сумму

![]()

где L’ — расстояние от условного створа до места выхода индикатора на поверхность;

∆L — поправка за приведение места падения сосуда на условный створ.

Для получения L’ на основных снимках вблизи линии падения сосудов выбирают (прочерчивают) условный створ между четкими контурами левого и правого берегов и затем на всех основных снимках измеряют расстояния от условного створа до места выхода индикатора с точностью 0,1—0,2 мм. Если расхождения между L’не превышают 10 %, находят среднее Lcp. Далее по тем же контурам условный створ переносят на снимки

вспомогательного маршрута и от этого створа измеряют расстояния ∆L до мест падения сосудов в воду. Величина ∆L считается положительной, если сосуд упал выше створа, и отрицательной, если место падения находится ниже створа. Измерения производят с точностью 0,2—0,3 мм.

Как указывалось ранее, элементарный расход q подсчитывают как произведение L на скорость v0 всплытия жидкости-индикатора. Скорость всплытия v0 обычно заранее определяют экспериментально; в итоге получают зависимость вида q = f (L), которая обычно имеет вид, близкий к линейному.

После этого на основных снимках измеряют (по линии створа) расстояния s1, s2, s3 . . . от уреза берега соответствующих мест выхода индикатора и, пересчитав их в расстояния на местности, строят по всей ширине реки эпюру элементарных расходов (рис. 95), на основе которой находят расход воды.

Рассмотренный способ весьма перспективный; он позволяет* получить действительный расход с точностью 4—5 %, причем почти не требует вспомогательных наземных работ. Пользуясь этим методом, можно определять расход в условиях, когда другие методы нельзя применять.