- •Глава I

- •§ 1. Основные виды инженерных сооружений

- •§ 2. Проект и его содержание

- •§ 3. Стадии проектирования

- •§ 4. Изыскания

- •Глава II

- •§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий

- •§ 6. Экономическое сравнение вариантов

- •§ 7. Экономическое трассирование

- •§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве

- •§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

- •§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

- •§ 1. Подземные воды

- •Глава IV

- •§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах

- •§ 13. Суффозия

- •§ 14. Оползни

- •§ 15. Болота - торфяники

- •§ 16. Промерзание грунта

- •§ 17. Вечная мерзлота

- •§ 18. Тектонические явления

- •Глава V

- •§ 20. Инженерно-геологические карты

- •§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

- •§ 22. Правила безопасного| ведения

- •§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок

- •§ 24. Электроразведка

- •§ 25. Сейсморазведка

- •§ 26. Магнитная разведка

- •§ 27. Гравиметрическая разведка

- •§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов

- •§ 29. Гидрогеологические исследования

- •§ 30. Поиски строительных материалов

- •Глава VI

- •§ 31. Роль гидрологических изысканий

- •§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс

- •§ 33. Речная система

- •§ 34. Река и ее характеристики

- •§ 35. Закономерности движения воды в русле

- •§ 36. Режим уровней и расходов воды

- •§ 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток

- •§ 38. Способы определения нормы стока

- •§ 39. Обеспеченность стока

- •§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды

- •§ 41. Работа и энергия реки

- •§ 42. Кривая подпора

- •§ 43. Речные наносы

- •§ 44. Регулирование стока

- •Глава VII

- •§ 45. Изучение колебаний уровней воды

- •§ 46. Геодезические работы

- •§ 48. Определение расходов воды

- •§ 49. Изучение твердого стока

- •§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ

- •Глава VIII

- •§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 52. Технические требования

- •Глава IX

- •§ 53. Состав

- •§ 55. Трассирование

- •§ 56. Полевое трассирование

- •§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

- •Глава X

- •§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 59. Виды планового

- •§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования

- •1. Оценка проекта планового обоснования

- •§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования

- •§ 62. Обработка результатов измерений

- •§ 63. Крупномасштабные топографические съемки

- •§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях

- •Глава XI

- •§ 65. Требования

- •§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов

- •§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков

- •§ 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий

- •§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

Состав и содержание изысканий на различных видах линейных сооружений схожи, однако имеются особенности, присущие некоторым видам сооружений. Рассмотрим главнейшие из них.

1. Магистральные каналы

В состав магистральных каналов входит целая система гидротехнических сооружений. Все сооружения этой системы (насосные станции, шлюзы, отстойники, дюкеры), расположенные порой на значительных расстояниях, в рабочем состоянии оказываются связанными уровнем воды, наполняющей отдельные участки системы. Поэтому при изысканиях такого рода сооружений предъявляются особые требования к высотной геодезической основе канала.

На судоходных каналах продольный уклон водной поверхности отсутствует, и таким каналам стремятся при изысканиях придать максимально прямолинейное направление. На углах поворота трассы проектируют только круговые кривые (без переходных). Ирригационные каналы должны иметь односторонний продольный уклон водной поверхности, проходить по командным высотам рельефа и быть по возможности прямолинейными. На переходах через возвышенности и понижения рельефа (овраги) на каналах устраивают трубы, дюкеры, лотки.

Каналы обычно проектируют в две стадии, но иногда требуется технико-экономическое обоснование.

Изыскания для составления технического проекта в основном сводятся к получению топографического плана в масштабе 1 : 5000 или 1 : 10 000 на полосу местности шириной 1—5 км, в пределах которой затем проектируют канал и создают топографические планы на участки переходов. Съемка должна выполняться при повышенной точности рисовки рельефа.

Плановое геодезическое обоснование на трассах каналов создают из расчета обеспечения им не только съемочных работ, но и для последующего переноса проекта на местность. Последнее обстоятельство вызывает необходимость развития вдоль трассы более точного (чем на дорогах) планового обоснования. Обоснование создается в виде сетей (ходов) светодальномерной полигонометрии, аналитических сетей, геодезических засечек на уровне точности полигонометрии II разряда.

Высотное и плановое обоснования вдоль оси канала создаются из расчета удовлетворения (по точности и густоте) как съемочных, так и разбивочных работ. Роль высотного обоснования на каналах особенно ответственна.

Учитывая малые величины проектируемых уклонов каналов, требуется высокая точность нивелирных работ. Магистральный нивелирный ход, от реперов которого затем рабочими ходами выносят в натуру проектные отметки элементов канала, прокладывают с точностью нивелирования IV, III и даже II классов.

На стадии рабочего проектирования осуществляется трассирование на местности оси канала и закрепление ее, а также съемки в масштабах 1 : 1000—1 : 2000 площадок сооружений на канале и мест переходов. Съемку ведут на основе ранее созданного обоснования, дополнительно сгущаемого теодолитными ходами и нивелированием.

2. Магистральные трубопроводы

Магистральные трубопроводы предназначены для транспортировки газа, нефти, нефтепродуктов. В состав магистральных трубопроводов входят: линейные сооружения, т. е. трубопроводы диаметром от 200 до 1000 мм и более; головные сооружения с системой подводящих трубопроводов, насосные и компрессорные станции.

Изыскания трубопроводов ведутся в две стадии. В состав изысканий входят: экономические, инженерно-геологические, гидрологические, геодезические работы.

Особенности изысканий магистральных трубопроводов в сравнении с дорожными трассами прежде всего выражаются несколько иной оценкой местности. Если для дорог, например, очень важна характеристика среднего уклона местности, то для трубопроводов этот показатель далеко не всегда оказывается решающим. Здесь более важен характер грунтов; желательно, чтобы они были мягкими — легко поддавались машинной разработке, антикоррозийными; в этом смысле прохождение трассы трубопровода по заболоченным и засоленным участкам местности, по участкам с высоким уровнем грунтовых вод — нежелательно, так как это может привести к ускоренному разрушению труб коррозией или потребует дополни тельных мер защиты от коррозии, что удорожает строительство. По той же причине нежелательно параллельное следование трубопровода линиям электропередач. Опасны для трубопроводов участки местности, где возможно проявление физико-геологических процессов, особенно оползней, карста.

Для уменьшения объемов строительных работ пересечения с существующими автомобильными и железными дорогами стремятся назначать по возможности под прямыми углами; пересечения рек и оврагов, где требуется устройство дюкеров и эстакад, следует проектировать в суженных местах долин с пологими (не обрывистыми) берегами. Для строительства и эксплуатации трубопровода удобно, чтобы они были расположены вблизи существующей дорожной сети и не проходили через большие лесные массивы. Приближение трубопроводов к населенным пунктам также ограничено требованиями соответствующих инструкций.

Плановое обоснование трассы трубопровода — магистральный теодолитный ход. Координаты точек хода, как и на дорогах, вычисляют по приведенным к горизонту линиям в государственной или частной системе. Предельно допустимая невязка хода не должна быть более 1 : 500—1 : 1000.

Разбивку пикетажа ведут без учета поправок за наклон, поскольку трубопровод по всей трассе закладывают в грунт на примерно одинаковую глубину (1,5—2 м) и продольный профиль его при диаметре труб до 1000 мм в основном повторяет профиль земной поверхности. По этим же соображениям продольный профиль трассы трубопровода составляют по непосредственно измеренным наклонным расстояниям; план трассы накладывают на основе координат вершин углов поворота, которые вычисляют по горизонтальным проложениям линий. Линию приводят к горизонту или на основе измеряемых углов наклона или по данным нивелирования пикетажа.

На поворотах трассы радиусы плановых кривых назначают в пределах 250—1000 м, что в последующем, при строительстве линии, позволяет вести укладку труб преимущественно упругим изгибом; переходные кривые не проектируют. Съемку переходов через постоянные и временные водотоки, съемку пересечений с другими линейными сооружениями и съемку площадок на трассе трубопровода ведут на съемочном обосновании с привязкой к магистральному ходу, в масштабе 1 : 500—1 : 2000, с сечением рельефа горизонталями 0,5—1 м.

3. Линии электропередач

На территориях промышленных объектов, населенных мест и других объектов передача электроэнергии обычно ведется прокладкой подземных — кабельных линий. При передаче электрической энергии на большие расстояния используют воздушные линии. В зависимости от напряжения их подразделяют на линии до 35 кВ и линии от 35 до 500 кВ.

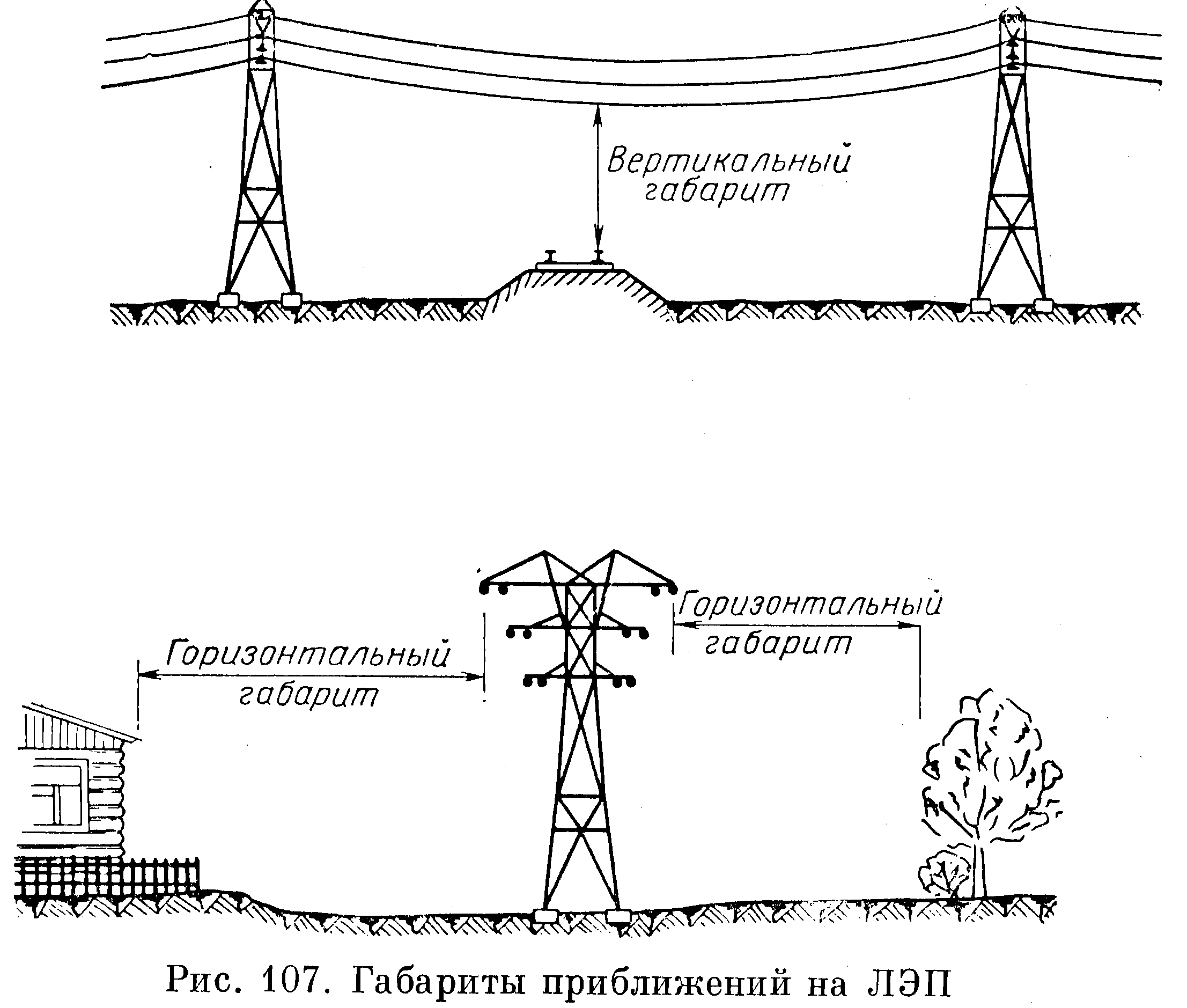

Воздушные линии состоят из металлических, железобетонных или деревянных опор и изоляторов, поддерживающих на определен ной высоте систему из трех или шести проводов. Минимально допускаемое расстояние между нижними проводами и поверхность земли или каким-либо сооружением называют вертикальным габаритом приближения; минимально допускаемое расстояние от крайних проводов до боковых препятствий — горизонтальным габаритом (рис. 107). Допускаемая величина габарита приближения зависит от напряжения линии и от характера препятствия, над которым или вблизи которого проходит линия. Обычно вертикальный габарит приближения составляет 7—10 м; горизонтальный габарит меняется в более широких пределах и может достигать 30—100 м. Габарит приближения должен учитываться в ходе изысканий ЛЭП наряду с другими требованиями, например требованиями к грунтам, условиям переходов через реки и линейные сооружения.

Изыскания трасс воздушных линий до 35 кВ обычно выполняются в одну стадию для обоснования технорабочего проекта. Изыскания ЛЭП более 35 кВ ведутся в две стадии: для технического проекта и для рабочих чертежей. Экономические изыскания на ЛЭП обычно отсутствуют.

Технические изыскания производятся в несколько сокращенном объеме, иногда с менее высокой точностью, но по линии всех основных видов: инженерно-геодезических, инженерно-геологических, гидрологических и метеорологических. В задачу метеорологических изысканий входит получение климатических данных на районы

прохождения ЛЭП и в частности изучение колебаний температуры воздуха, ветров, осадков, снежного покрова, промерзания грунтов, грозовых явлений, условий обледенения проводов.

Изыскания ЛЭП для стадии технического проекта включают: выбор наиболее экономичного направления трассы, согласования и съемки площадок и пересечений.

В состав полевых трассировочных работ входят:

1) сбор и изучение картографических и аэрофотосъемочных материалов и нанесение на карту первого приближенного варианта трассы с учетом существующих и строительства будущих объектов;

2) камеральное трассирование;

3) полевое обследование и согласование трассы, выбор и съемка ремонтно-механизированных станций, линейных пунктов, переходов через железные и автомобильные дороги, реки, водоемы;

4) инструментальное трассирование на некоторых участках;

5) камеральная обработка.

Для камерального трассирования желательно иметь карты масштаба 1 : 50 000—1 : 100 000. Аэрофотосъемочные материалы, безусловно, необходимы для трасс, прокладываемых в горных, залесенных, заболоченных районах.

При выборе направления трассы стремятся к ее максимальной прямолинейности, поскольку это сокращает ее длину. Желательно, чтобы трасса проходила по открытой, непересеченной местности, вдоль дорог и границ сельскохозяйственных угодий, по незатопляемым паводками берегам рек, в горной местности — по седловинам, минуя заболоченные участки, участки залегания полезных ископаемых, ценных лесонасаждений и технических культур; с минимальным числом пересечений с инженерными сооружениями и водными преградами, в обход специальных объектов и аэродромов.

Полевые обследования ведутся с использованием транспортных средств и путем наземного обхода, после чего приступают к согласованиям со всеми заинтересованными организациями. В это же время выбирают площадки под линейные пункты и ремонтные механизированные станции. При полевом обследовании фиксируют характер рельефа по трассе, границы пересекаемых угодий, стесненные участки в местах подходов к подстанциям, определяют характер пересекаемых и параллельно следующих сооружений, породы и высоту леса и т. п. В ходе полевых обследований уточняется (обновляется) картографический материал.

Инструментальное трассирование производится только при отсутствии на требуемый участок местности полноценного (крупномасштабного) картографического материала. Таким местом могут быть населенные места с плотной застройкой, переходы через реки, горные участки, участки разработки недр. В таких местах прокладывают магистральный ход и производят маршрутную съемку.

Для стадии рабочих чертежей производят полевое трассирование с проложением нивелир-теодолитного или тахеометрического хода.

В состав трассировочных работ входят: перенос и закрепление с карты на местность проекта трассы, измерение углов по трассе, разбивка пикетажа, нивелирование точек трассы и реперов, привязка трассы к геодезическим пунктам, съемка пересечений, под' ходов к подстанциям существующих линий связи, площадок линейных пунктов.

Перенос проекта трассы на местность может быть сделан различными способами. При аналитическом способе укладка трассы на местности делается от пунктов геодезической основы по известным координатам углов поворота трассы и промежуточных точек. При графическом способе используют четкие, идентичные, надежные контуры, имеющиеся на местности и на карте. По контурам выносят ряд точек, между которыми имеется прямая видимость; прямая, соединяющая эти точки, принимается за ось трассы. В залесенной, малообжитой местности направление трассы может быть задано магнитным азимутом с учетом склонения магнитной стрелки.

В условиях открытой и полузакрытой местности допустимая ошибка при переносе точек трассы на местность принимается равной 0,6 мм в масштабе карты, с которой переносится ЛЭП; в закрытой и горной местности эта ошибка увеличивается до 1 мм.

Вынесенную

на местность трассу (углы поворота и

створные точки) закрепляют деревянными

столбами, отрезками труб, сваями; на

знаках подписывают краской наименование

организации, номер знака, год установки.

Вынесенную

на местность трассу (углы поворота и

створные точки) закрепляют деревянными

столбами, отрезками труб, сваями; на

знаках подписывают краской наименование

организации, номер знака, год установки.

Углы поворота трассы измеряют теодолитом типа Т-30 на всех углах и створных точках двумя полуприемами с перестановкой лимба в полуприеме примерно на 90°; расхождения между значениями угла из двух полуприемов не более 45". Линии по трассе измеряют дальномерными насадками типа ДНР-06, ДНТ-2, ДАР-100 или стальными лентами. Плановую привязку трассы к пунктам геодезической сети делают через 20—25 км, а в горной местности — через 10— 15 км.

По трассе производят разбивку пикетажа. Так как трассы ЛЭП состоят только из участков прямых, длина которых может достигать 15—20 км, то при разбивке пикетажа отпадает надобность в отыскании элементов кривых и учете домера. Пикеты и плюсовые точки закрепляют кольями со сторожками. В ряде случаев разбивку целых — стометровых пикетов изыскатели не ведут, а ограничиваются лишь фиксацией всех основных перегибов рельефа — плюсовых точек и пересечений с существующими сооружениями. Если же в ходе проектирования линии возникает необходимость в пикетаже, то разбивку целых пикетов выполняют камерально от ближайших углов поворота трассы.

В ходе разбивки пикетажа производят съемку вдоль оси трассы по 50 м с каждой стороны, причем в полосе по 20 м с каждой стороны съемку ведут промерами лентой или рулеткой с точностью 0,1 м, а за пределами этой полосы — глазомерно. На косогорах с уклонами более 1 : 20 на всех пикетах и плюсах разбивают поперечники длиной 4—12 м в каждую сторону, в зависимости от проектного напряжения линии.

Для определения отметок точек по оси трассы и поперечникам производят нивелирование. Геометрическое нивелирование, как правило, заменяют тригонометрическим или нивелированием наклонным лучом с применением нивелиров типа НЛС. Некоторое снижение точности при определении высот обусловлено сравнительно свободным допуском на точность определения вертикального габарита (25 см).

Привязку нивелирных ходов к реперам государственной сети делают не реже чем через 15—20 км; в горной местности — чаще. Точность привязочного хода должна быть не. ниже точности хода по трассе.

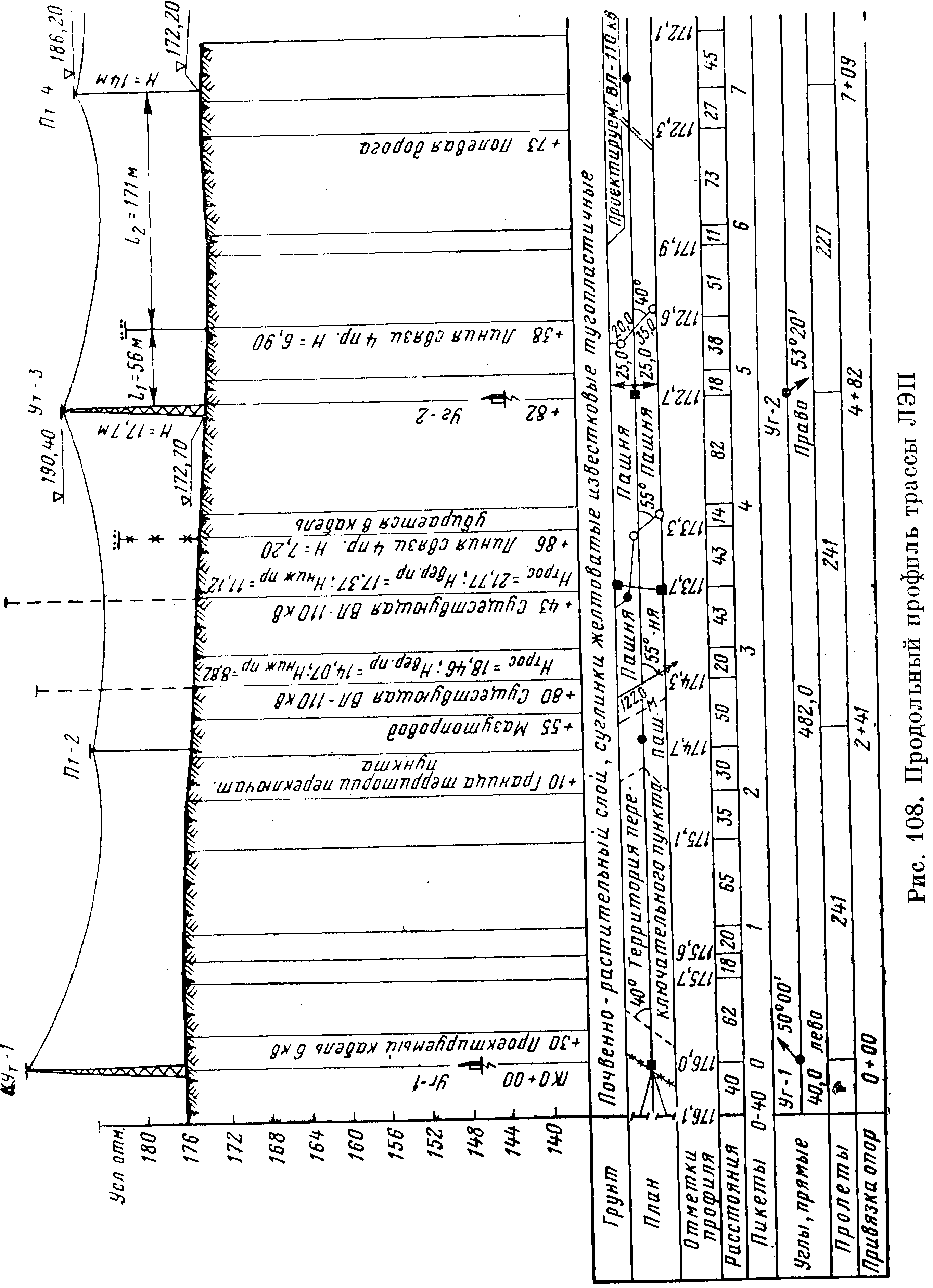

В результате полевых трассировочных работ составляют продольный профиль, на котором осуществляется проектирование ЛЭП (рис. 108).

В местах пересечений трассы с другими сооружениями и сближения с линиями связи производят съемку и составляют планы масштаба 1 : 2000—1 : 5000; площадь съемки обычно не превышает 1—5 га. Съемку площадок линейных пунктов и подходов к подстанциям ведут в масштабах 1 : 1000—1 : 2000; площадь первых — небольшая, вторых — иногда достигает 10—20 га, что связано со сложностью проектирования подходов в условиях густой застройки и большого числа коммуникаций.

Все названные выше съемки выполняют на съемочном обосновании тахеометрическим способом.

Характеризуя в целом комплекс геодезических работ на изысканиях ЛЭП, можно отметить, что он не отличается большой сложностью; наиболее сложная часть изысканий — обеспечение на всем пути следования трассы габарита приближений.

4. Линии связи

К линиям связи относят: междугородные, внутрирайонные и городские телефонные линии, сети радиофикации, радиорелейные линии. Линии связи могут быть кабельными и воздушными. Основные элементы конструкции воздушных линий связи — провода, изоляторы, опоры. Опоры изготовляют деревянные и железобетонные.

Вертикальный габарит приближения на линиях связи составляет 2,5—8,5 м. Минимально допускаемое сближение между линиями связи и другими воздушными линиями, контактной сетью электрифицированных железных дорог, древесной растительностью устанавливается специальными инструкциями и составляет примерно 1—25 м. Угол пересечения воздушных линий связи с автомобильными и железными дорогами должен быть близок к 90°, но не менее45°.

По характеру и точности изыскания линий связи очень схожи с изысканиями ЛЭП, но так как напряжение на линиях связи ниже, то габариты приближения у них заметно меньше. Это в конечном счете сказывается на сечении проводов, на конструкции опор и на методике изысканий.

Изыскания ведут преимущественно в одну стадию, по всем видам инженерных изысканий, включая экономические и метеорологические.

Состав геодезических изысканий включает: камеральное трассирование с выявлением конкурирующих вариантов, полевое визуальное обследование вариантов трассы и площадок под линейные сооружения, съемки переходов и пересечений, укладка трассы на местности с поиском местных улучшений и полуинструментальная съемка полосы вдоль трассы и площадок под сооружения. В ходе полевого трассирования основное внимание уделяется строгому соблюдению норм на габариты приближения. На это главное требование приходится обращать особое внимание по той причине, что линии связи, как правило, прокладывают вдоль существующих железных и автомобильных дорог, в зоне которых сосредоточивается большое число других линейных сооружений и встречается много пересечений.