- •Глава I

- •§ 1. Основные виды инженерных сооружений

- •§ 2. Проект и его содержание

- •§ 3. Стадии проектирования

- •§ 4. Изыскания

- •Глава II

- •§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий

- •§ 6. Экономическое сравнение вариантов

- •§ 7. Экономическое трассирование

- •§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве

- •§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

- •§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

- •§ 1. Подземные воды

- •Глава IV

- •§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах

- •§ 13. Суффозия

- •§ 14. Оползни

- •§ 15. Болота - торфяники

- •§ 16. Промерзание грунта

- •§ 17. Вечная мерзлота

- •§ 18. Тектонические явления

- •Глава V

- •§ 20. Инженерно-геологические карты

- •§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

- •§ 22. Правила безопасного| ведения

- •§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок

- •§ 24. Электроразведка

- •§ 25. Сейсморазведка

- •§ 26. Магнитная разведка

- •§ 27. Гравиметрическая разведка

- •§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов

- •§ 29. Гидрогеологические исследования

- •§ 30. Поиски строительных материалов

- •Глава VI

- •§ 31. Роль гидрологических изысканий

- •§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс

- •§ 33. Речная система

- •§ 34. Река и ее характеристики

- •§ 35. Закономерности движения воды в русле

- •§ 36. Режим уровней и расходов воды

- •§ 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток

- •§ 38. Способы определения нормы стока

- •§ 39. Обеспеченность стока

- •§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды

- •§ 41. Работа и энергия реки

- •§ 42. Кривая подпора

- •§ 43. Речные наносы

- •§ 44. Регулирование стока

- •Глава VII

- •§ 45. Изучение колебаний уровней воды

- •§ 46. Геодезические работы

- •§ 48. Определение расходов воды

- •§ 49. Изучение твердого стока

- •§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ

- •Глава VIII

- •§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 52. Технические требования

- •Глава IX

- •§ 53. Состав

- •§ 55. Трассирование

- •§ 56. Полевое трассирование

- •§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

- •Глава X

- •§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 59. Виды планового

- •§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования

- •1. Оценка проекта планового обоснования

- •§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования

- •§ 62. Обработка результатов измерений

- •§ 63. Крупномасштабные топографические съемки

- •§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях

- •Глава XI

- •§ 65. Требования

- •§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов

- •§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков

- •§ 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий

- •§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

§ 46. Геодезические работы

НА ВОДОМЕРНЫХ ПОСТАХ

И ГИДРОМЕТРИЧЕСКИХ СТВОРАХ

При организации и эксплуатации водомерных постов и гидрометрических створов выполняется комплекс топографо-геодезических работ: определение положения гидрометрического створа, нивелирование, промерные работы, русловые съемки.

1. Определение положения гидрометрического створа

На небольших реках направление створа определяют визуально, разбивают его перпендикулярно к общему направлению русла реки. На широких реках сначала устанавливают направление отдельных частей потока. Для этого первоначально на расстоянии, примерно равном половине ширины реки, разбивают два поперечника и при- вязывают их к разбитому на берегу базису. Далее последовательно по всей ширине реки пускают поплавки и в моменты, когда они проходят через поперечники, засекают их положение. На основании этих определений вычерчивают на плане траекторию движения поплавков и находят господствующее направление течения реки. Гидрометрический створ должен располагаться нормально к найден ному направлению. Эту задачу решают на плане графически, а затем с плана переносят створ на местность и закрепляют двумя знаками на обоих берегах реки.

На реках, где направление русла и поймы явно не совпадает, разбивают два гидрометрических створа: для низких уровней и для периодов половодий и паводков.

2. Нивелирные работы

Нивелирные работы проводят для передачи отметки от реперов государственной нивелирной сети на репер водомерного поста, для периодического контроля устойчивости рейки или свай водомерного поста, при промерных работах, а также при создании высотного обоснования съемок.

Репер водомерного поста закладывают в грунт с соблюдением общих правил установки реперов, т. е. его монолит должен находиться ниже глубины максимального промерзания грунта, в месте, удобном для нивелирования, и обязательно вне зоны затоплений паводковыми водами, т. е. выше горизонта высоких вод.

Передача отметки на репер водомерного поста выполняется от ближайшего репера государственной нивелирной сети двойным ходом. Допустимую невязку между прямым и обратным ходами подсчитывают по формуле

![]()

где L — длина хода в километрах.

Регулярный контроль устойчивости свай или рейки водомерного поста необходим, поскольку неизменность положения свай в условиях сильно увлажненного грунта, течения и волнения не может гарантироваться длительное время. Контролю подлежат также и отметки реек водомерных постов, расположенных на сооружениях, в силу того, что последние могут испытывать осадку.

Контрольное определение отметки нуля рейки водомерного поста или отметок свай относительно репера водомерного поста обычно ведется с точностью технического нивелирования. Такая точность, учитывая небольшую длину хода, считается достаточной, поскольку отсчеты уровней по рейке водомерного поста округляют до 1 см. Более высокая точность нивелирования требуется при определении продольных уклонов рек. В этом случае делают предварительный расчет точности нивелирования исходя из конкретной длины ходов и заданной точности определения уклона.

Так как при техническом нивелировании расстояния до задней и передней реек могут быть существенно различными, то перед началом работ следует свести к минимуму величину угла i" между визирной осью и осью уровня нивелира.

Контрольное нивелирование производят не менее двух раз в год, обязательно после паводков и во всех случаях, когда возникает сомнение в неизменности установки рейки или сваи.

3. Промерные работы

Промерные работы ведутся для составления поперечных профилей русла реки и вычисления площадей живых сечений, в ходе русловых съемок.

При промерных работах задача сводится к измерению глубины водотока и к определению планового положения промерной вертикали (точка, где измеряется глубина).

Для измерения глубины применяют в основном три средства: наметки, лотлини, эхолоты.

Наметка представляет собой деревянный шест прямоугольного или круглого сечения диаметром 4—6 см, длиной не более 5—7 м, с нанесенными на нем и подписанными делениями, обычно через 5 см (рис. 76); на нижнем конце шеста делают металлическую оковку.

Погрешность в измерении глубины в зависимости от характера дна (твердое или илистое) и правильности (вертикальности) установки наметки составляет в среднем 3—5 см.

Для измерения глубин более

5—7 м удобнее применять лотлинь. Лотлинь

(рис. 77) состоит из свинцового или

чугунного 4—6-кг груза и размеченного

через 10 или 25 см шнура или тросика.

П огрешность

в измерении глубин лотлинем достигает

5-10 см. Снижение точности обусловлено

невозможностью точно учесть ошибку за

относ лотлиня течением (рис. 78). Поправку

находят на основе измерения большим

транспортиром угла отклонения шнура

от вертикали; угол отсчитывают с

округлением до 5°.

огрешность

в измерении глубин лотлинем достигает

5-10 см. Снижение точности обусловлено

невозможностью точно учесть ошибку за

относ лотлиня течением (рис. 78). Поправку

находят на основе измерения большим

транспортиром угла отклонения шнура

от вертикали; угол отсчитывают с

округлением до 5°.

Делаются попытки использования для определения глубины водотоков и водоемов материалов аэрофотосъемки, но применяемые методы не обеспечивают пока необходимой точности — ошибки в определении глубин достигают 1 м и более.

Если объем промерных работ значителен, целесообразно применять речной эхолот. Имеется несколько конструкций эхолотов, отличающихся размерами, весом, конструкцией и диапазоном измеряемых глубин. Из отечественных образцов речных эхолотов могут быть названы инженерный эхолот ИРЭЛ, дающий возможность измерять глубину от 0,5 до 20 м; эхолот ПЭЛ-3, предназначенный для записи глубин в диапазонах 0,4—40 м и 0,4—200 м; эхолот «Кубань» — для измерения глубин от 0,2 до 20 м; эхолот «Язь».

Иностранные фирмы также выпускают речные эхолоты, причем отдельные модели эхолотов изготовляют в комплекте с радиодальномером, что дает возможность не только получать глубины с погрешностью 0,1 м, но и расстояния по линии промерного профиля.

В основу работы эхолота положен принцип эхопеленгирования, т. е. глубина определяется на основе измерения времени прохождения ультразвукового импульса от вибратора-излучателя до дна и обратно к вибратору-приемнику.

Для изыскательских работ удобен речной эхолот «Язь». Основные блоки эхолота «Язь» приведены на рис. 79.

Генератор вырабатывает электрические импульсы и подает их на вибратор-излучатель, расположенный в забортном устройстве, где они преобразуются в акустические волны и излучаются в воду; пройдя толщу воды, волны отражаются от дна и возвращаются к вибратору-приемнику, где они снова преобразуются в электрические импульсы и после усиления регистрируются записывающим устройством на специальной электротермической бумаге.

Диапазон измеряемых эхолотом «Язь» глубин — 0,4—40 м, питание 6 в, масштаб записи на ленту 1 : 5000, но он может быть легко изменен на более крупный; масса всего комплекта прибора около 15 кг.

Достоинство эхолота — непрерывность промера, поскольку он выполняет 200—300 промеров в минуту и дает в конечном итоге профиль дна — эхограмму (рис. 80). Скорость промера колеблется от 6 до 20 км/ч. Погрешность определения глубины 0,1 м.

При промерах необходимо знать не только глубину, но и место, к которому эта глубина должна быть отнесена. Для этого определяют плановое положение промерных вертикалей, которое может быть выполнено несколькими способами, например: оптическим дальномером, по переброшенному через реку тросу, промером со льда, прямой угловой засечкой, применением фотозасечек и радиотехнических средств.

Использование обычного нитяного дальномера возможно на нешироких и неглубоких реках, в теплое время года, когда рабочий, удерживающий дальномерную рейку, может войти в воду и установить ее на дно в требуемом месте. При этом теодолит должен быть установлен на оси гидрометрического створа или промерного поперечника на строго определенной точке, с известным положением (пикетажем) или координатами. Точность определения положения

промерной вертикали таким

способом составит![]() .

Если считать допустимым, что средняя

квадратическая ошибка положения точки

относительно точки стояния дальномера

не должна превышать 0,5 м, то дальномером

можно работать на реках шириной не более

150—200 м.

.

Если считать допустимым, что средняя

квадратическая ошибка положения точки

относительно точки стояния дальномера

не должна превышать 0,5 м, то дальномером

можно работать на реках шириной не более

150—200 м.

Устанавливать дальномерную рейку в лодке, когда глубина большая, нецелесообразно, так как точность определения расстояния при этом существенно понижается за счет невозможности удерживать рейку вертикально и за счет увеличения ошибки наведения и отсчета по дальномерной рейке, что происходит от неустойчивого ее положения в лодке.

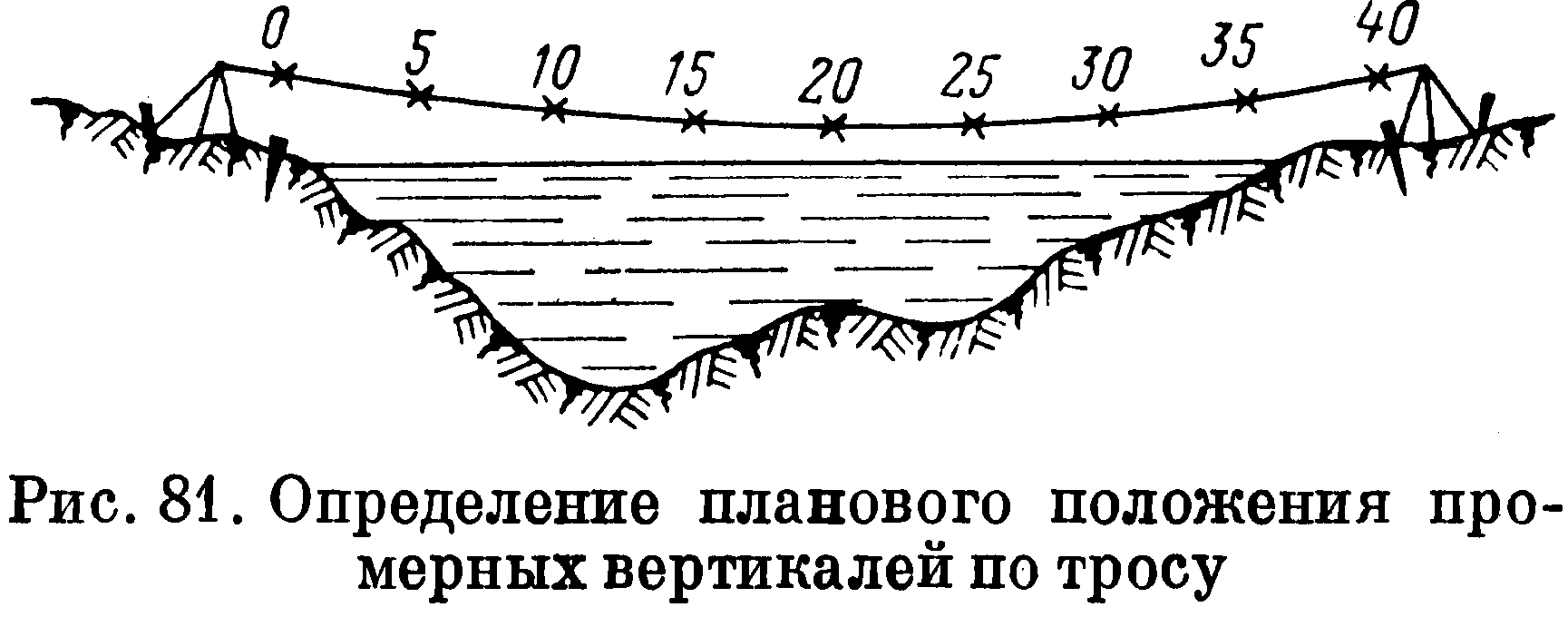

Более широкое распространение среди изыскателей получил прием определения планового положения промерной вертикали при помощи размеченного троса.

Трос или прочную тонкую бечеву (в зависимости от ширины реки) размечают металлическими бляшками или кусочками цветной ткани через определенные интервалы, например через 1, 2 или 5 м;

н ачальную

отметку на тросе совмещают с известной

точкой на гидростворе или поперечнике

и, придав тросу необходимое натяжение,

подвешивают его над поверхностью воды

(рис. 81). Глубину измеряют у каждой

отметки на тросе; положение промежуточных

точек оценивают на глаз. Описанный

способ применим на несудоходных

ачальную

отметку на тросе совмещают с известной

точкой на гидростворе или поперечнике

и, придав тросу необходимое натяжение,

подвешивают его над поверхностью воды

(рис. 81). Глубину измеряют у каждой

отметки на тросе; положение промежуточных

точек оценивают на глаз. Описанный

способ применим на несудоходных

реках, имеющих ширину не более-70-100 м.

Промеры глубин со льда ведут по предварительно обозначенным на льду точкам (створам); створные точки разбивают рулеткой или лентой с требуемой частотой: в намеченных местах пробивают лунки или ледовым буром пробуривают отверстия, через которые лотлинем измеряют глубины. Промеры глубин со льда целесообразно вести при достаточно прочном (0,2—0,4 м), но не очень толстом ледовом покрове, т. е. в начале зимы.

На широких, судоходных реках плановое положение промерных вертикалей определяют прямой угловой засечкой с концов разбитого на берегу базиса (рис. 82). Базис b может быть разбит под произвольным углом к промерному поперечнику, но, если позволяют условия, целесообразно разбивать его перпендикулярно к поперечнику

![]()

Для определения расстояния

li

до промерной вертикали достаточно

теодолитом измерить угол βi

и, зная длину базиса,

найти

![]() или определить положение точки i

графически при помощи

мензулы. Промерное судно на створе ВС

обычно устанавливает

визуально или полуинструментально

исполнитель, ведущий измерение глубины

с судна по выставленным на берегу вехам;

на широких реках вехи ставят на обоих

берегах при помощи теодолита. Поскольку

в этом случае положение точки i

определяют бесконтрольно,

всегда следует разбивать второй базис,

лучше в другую от точки С

сторону или на

продолжении базиса СА

или под некоторым

углом к нему. С конца А'

этого второго базиса,

одновременно с измерениями в точке А,

определяют положение

точки i.

Для получения

необходимой точности определения

положения промерных вертикалей длина

базиса должна быть не меньше половины

ширины

или определить положение точки i

графически при помощи

мензулы. Промерное судно на створе ВС

обычно устанавливает

визуально или полуинструментально

исполнитель, ведущий измерение глубины

с судна по выставленным на берегу вехам;

на широких реках вехи ставят на обоих

берегах при помощи теодолита. Поскольку

в этом случае положение точки i

определяют бесконтрольно,

всегда следует разбивать второй базис,

лучше в другую от точки С

сторону или на

продолжении базиса СА

или под некоторым

углом к нему. С конца А'

этого второго базиса,

одновременно с измерениями в точке А,

определяют положение

точки i.

Для получения

необходимой точности определения

положения промерных вертикалей длина

базиса должна быть не меньше половины

ширины

реки.

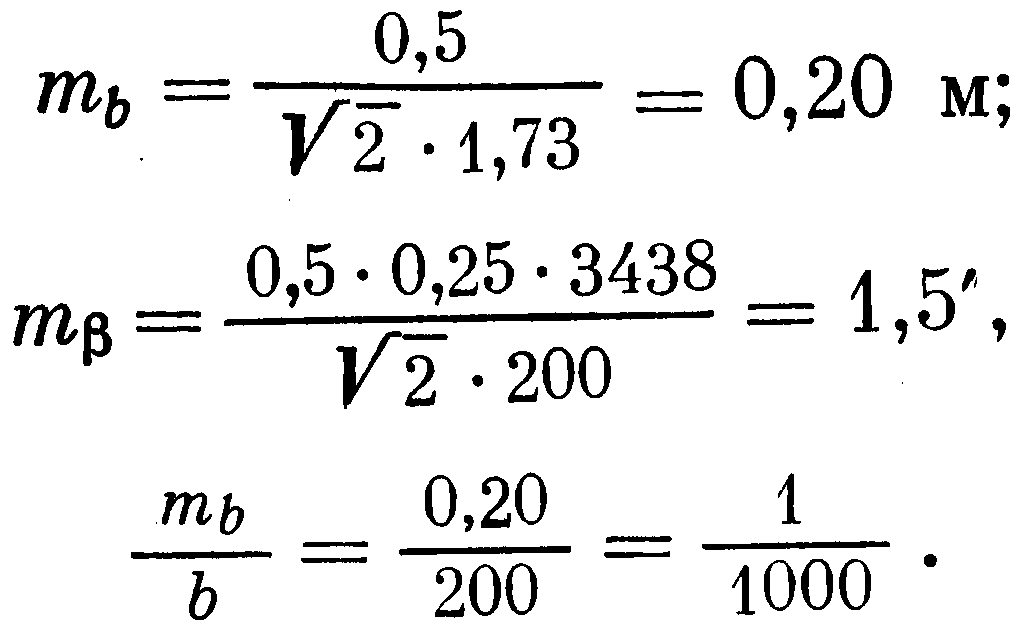

Вопрос о точности выполнения отдельных элементов засечки можно решить в соответствии с теорией ошибок. Дифференцируя исходное выражение по независимым переменным b и β и переходя к средним квадратическим ошибкам, получаем

![]()

Если применить принцип равных влияний, то можно записать

![]()

откуда соответственно найдем

![]()

Для случая, когда b = 200 м; β1 = 60° (предельное значение угла); mi— 0»5 м (средняя квадратическая ошибка определения планового положения промерной вертикали), получим

Измерить базис со средней

относительной ошибкой 1 : 1000 не-трудно.

Для этого можно применять ленту, рулетку,

дальномер. Измерение же угла с ошибкой

![]() при визировании на подвижную цель

(наметка или лотлинь от смещения лодки

не остаются в покое) и измерениях при

одном круге инструмента более сложно.

Но учитывая, что в качестве примера

рассмотрен худший случаи (широкая река

более 300 м и максимальный угол

при визировании на подвижную цель

(наметка или лотлинь от смещения лодки

не остаются в покое) и измерениях при

одном круге инструмента более сложно.

Но учитывая, что в качестве примера

рассмотрен худший случаи (широкая река

более 300 м и максимальный угол

![]() ),

в среднем допустима точность порядка

3', что вполне осуществимо.

),

в среднем допустима точность порядка

3', что вполне осуществимо.

На основе принятой средней

квадратической ошибки определения

положения промерной вертикали тi

= 0,5 м можно найти и

допустимую величину расхождения между

результатами измерений двумя инструментами.

Средняя квадратическая ошибка разности

двух измерений

![]() .

составит

.

составит

![]() м, следовательно, допустимы расхождения

порядка 1,5—2,0 м.

м, следовательно, допустимы расхождения

порядка 1,5—2,0 м.

Определения положения промерных вертикалей методом прямой угловой засечки может вестись также графически при помощи мензулы. Такой способ имеет преимущество, состоящее в оперативном определении взаимного положения отдельных вертикалей на планшете. Это позволяет при необходимости сгустить промеры. Метод прямой угловой засечки используется и при промере глубин эхолотом. В момент, когда геодезист засекает положение катера, опера тор у эхолота нажатием кнопки «оперативной отметки» делает отметку на эхограмме (вертикальные линии на рис. 80). Эта мера позволяет выполнить привязку промерного профиля и уточнить горизонтальный масштаб эхограммы.

Метод прямой угловой засечки широко применяется для планового определения промерных вертикалей, однако его нельзя считать совершенным. При быстром темпе ведения промера глубин эхолотом плановое положение катера определяется лишь через некоторые интервалы времени, необходимые для производства засечки, т. e. налицо несоответствие темпов измерения глубин и определения пoлoжения катера. Это не только тормозит работу, но и требует допущения, что между моментами засечки катер двигался равномерно. Поскольку последнее не всегда происходит, то это порождает дополнительные ошибки в плановом положении вертикалей.

Для устранения этого недостатка предлагались различные способы. Так, ставились опыты12 по определению планового положения промерного катера обратной фотограмметрической засечкой. При этом на катере устанавливался фотоаппарат (АФА), который работал синхронно с эхолотом; АФА фотографировал замаркированные на противоположном берегу точки с известными координатами. В результате обработки снимков на простейших фотограмметрических приборах определялось положение катера.

Описанный метод давал хорошие по точности результаты и обеспечивал необходимые темпы полевых работ. Однако несколько громоздкая камеральная обработка материала помешала внедрению способа в производство.

В настоящее время при наличии больших объемов промерных работ, когда измерения глубин ведутся эхолотом, для определения планового положения промерных вертикалей успешно применяют радиотехнические средства.

Приступая к промерам глубин, нужно обязательно зафиксировать положение уровня воды на водомерном посту — произвести отсчет по рейке; окончив работу, следует повторно выполнить oт счет уровня по рейке с тем, чтобы убедиться в неизменности высоты уровня, а если он изменился более чем на 2 см, то ввести соответствующие поправки в результаты измерений глубин, приведя тем самым все наблюдения к одному моменту времени. Так как измерения глубин могут длиться (при русловых съемках) несколько дней и за это время уровень в реке может заметно измениться, игнорировать поправки за это изменение недопустимо. Для учета этой поправки устраивают простейший свайный или реечный временный водомерный пост.

Уровень Нр,

при котором ведутся

промеры, называют рабочим, а уровень Нс

на какой-то момент —

срезочным. Разность

![]() между рабочим и

срезочным уровнем называют срезкой.

между рабочим и

срезочным уровнем называют срезкой.

![]()

В результаты промеров срезка АН вводится в каждую измеренную глубину пропорционально времени с учетом ее знака.

4. Русловая съемка

На участки водомерных постов и гидрометрических створов полагается иметь топографические планы. Планы составляют (в зависимости от размеров территории) в масштабах 1 : 1000, 1 : 2000 или 1 : 5000. На тех постах, где ведутся наблюдения только за уровнем воды, такие съемки обычно выполняют полуинструментально. На гидрометрических створах съемку ведут инструментально с точек созданного планового и высотного обоснования.

Размеры площади, подлежащей съемке, определяют таким образом: вдоль по течению — две-три ширины реки (русла), в сторону берегов — до границы, превышающей наивысший уровень разлива воды на 1 м. Поскольку снимаемая площадь в большинстве случаев оказывается менее 250 га, рабочей основой такой съемки являются нивелир-теодолитные ходы. Если площадь съемки более 250 га, то при создании обоснования необходимо использовать полигонометрию II разряда или аналитические сети и нивелирование IV класса.

Основной метод съемки ситуации и рельефа берегов — мензульная или тахеометрическая съемка. При значительных площадях русловой съемки (на крупных реках) целесообразно использовать материалы аэрофотосъемки.

Правила ведения крупномасштабных съемок изложены в соответствующих курсах геодезии и инструкциях. Поэтому рассмотрим лишь вопрос о русловых съемках, выполняемых не только для гидрологических целей, но и при изысканиях гидротехнических сооружений и переходов через реки.

До начала съемок на участке создают съемочное обоснование в виде нивелир-теодолитных ходов (магистраль). Создаваемое обоснование должно обслуживать и съемки берегов, и съемки русловой части.

На реках небольшой ширины магистраль должна располагаться вблизи одного из берегов. Если ширина реки превышает 150 м, то и на другом берегу должен быть проложен нивелир-теодолитный ход (рис. 83), и оба эти хода должны быть взаимно увязаны, т. е. образовывать единую систему (полигон).

После завершения всех измерений производят плановую и высотную увязку ходов и вычисляют координаты и высоты всех точек. Координаты вершин углов В У вычисляют в условной системе. За начало координат принимают один из пунктов сети ВУ—10, я одну из сторон хода или направление гидроствора (ось плотины или мостового перехода) принимают за исходное и присваивают •ему определенный дирекционный угол (0°00,0').

При съемке используется метод поперечников, косых галсов] или метод продольников.

Поперечники на местности располагаются на расстоянии 20, 25, 50 м, в зависимости от ширины реки, масштаба съемки и характера дна. Положение промерных вертикалей на поперечнике определяют с вершин теодолитного хода прямой угловой засечкой] или по тросу. Расстояние между промерными вертикалями на попе-речнике должно назначаться согласно табл. 14.

Таблица 14

|

||||

Ширина реки в м |

||||

до 10 |

25-50 |

50-100 |

100-200 |

более 200 |

Расстояние между промерными вертикалями |

||||

1 |

2 |

2-3 |

3-5 |

5-20 ,

|

Отметку дна Нi на каждой вертикалей вычисляют по формуле:

![]()

где Hув - отметка уреза воды на промерном поперечнике,

hi - измеренная глубина.

Перед началом промеров на данном поперечнике у уреза воды забивают кол в уровень с водой. Его отметку определяют от ближайшей высотной точки техническим нивелированием.

На реках с быстрым течением, когда удерживать лодку с мерщиком глубин на поперечнике затруднительно, применяют метод, косых галсов или продольников.

В методе косых галсов (рис. 84) лодка или промерный катер также движется по створу, обозначенному вехами, но он располагается под углом к направлению течения реки. Плановое положение промерных вертикалей определяют прямой угловой засечкой.

Характер движения судна при промерах по продольникам показан на рис. 85.

Если производятся съемки больших акваторий, то для промеров глубин целесообразно использовать небольшой катер, на котором установлен эхолот, а плановые определения положения катера вести радиогеодезическими методами, используя способы радиолага или фазового зонда.

При работе по способу радиолага используют три станции: одну ведущую, помещаемую на промерном судне (катере), и две ведомые (отражающие), располагаемые на берегах, в точках с известными координатами. Поскольку по системе радиолага можно определять только приращения расстояний до береговых станций, то исходные положения катера в начале и конце промерного профиля определяют геодезическими методами (прямой угловой засечкой), а все последующие положения судна находят по изменениям расстояний до береговых станций. Предельная погрешность в определении координат точек промерного профиля методом радиолага в настоящее время не превышает 3 м.

Работы по методу фазового зонда также ведутся при помощи одной ведущей и двух отражающих станций. Метод фазового зонда более трудоемок и менее точен, поэтому им пользуются редко.

Обработка данных промера сводится к нанесению на заранее составленный план участка реки характерных точек профиля дна с показом их отметок или глубин и к последующему изображению дна в горизонталях или изобатах — линиях равных глубин.

Если материалы съемки предназначены для проектирования сооружения, которое частично находится в воде, а частично расположено на берегах, то рельеф дна изображают в горизонталях; для целей судоходства на планах показывают изобаты.

Исходные точки профиля наносят на план по данным геодезических измерений; характерные точки дна переносят на план при помощи специальных стадиометрических сеток, представляющих собой систему концентрических окружностей с центрами в местах расположения отражающих станций.

47. ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ

Скорость течения на реках измеряют для изучения режима скоростей и расходов воды, для удовлетворения нужд судоходства и для изучения наносов. Измерения скоростей течения производят на однажды выбранном и закрепленном гидростворе.

Рассмотрим наиболее употребительные и представляющие производственный и научный интерес средства и методы измерения скоростей — поверхностные поплавки, поплавки-интеграторы, гидрометрические вертушки.

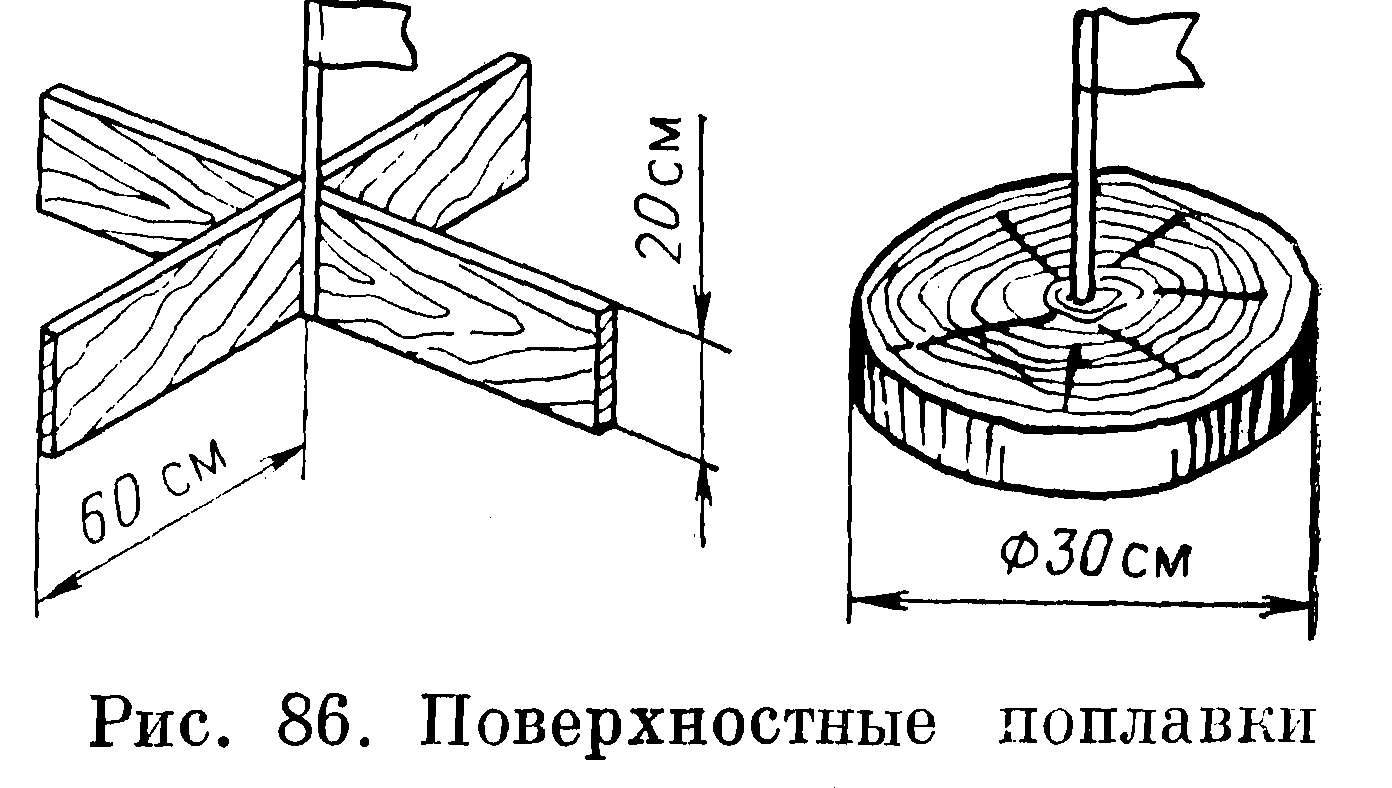

1. Определение скорости поверхностными поплавками

Определение скорости поверхностными поплавками широко практикуется на производстве. Поверхностные поплавки изготовляют из подручных материалов: досок, срезов толстых стволов деревьев; в качестве поплавков можно использовать бутылки, частично заполненные водой. При изготовлении поплавков желательно выдерживать определенные размеры, показанные на рис. 86.

Поплавковые измерения скоростей необходимо производить в безветренную погоду (штиль), чаще всего в утренние или вечерние часы.

Д ля

измерения скоростей поверхностными

поплавками на реке разбивают три

поперечника (створа) на равных расстояниях

один от другого (рис. 87). Верхний 2?, главный

Г и

нижний Н створы,

закрепляют кольями и около каждого кола

ставят вехи. Расстояние L

между верхним и нижним

створами назначают из расчета, чтобы

поплавок на самом быстром участке реки

(стрежне) проходил его, за 30—40 с. Если

расстояние L

принять больше, то

это, с одной) стороны, вызовет неоправданную

затяжку наблюдений и снизит их точность,

так как путь поплавка в таком случае

будет более L

(поплавок может плыть

не по кратчайшему расстоянию между

створами), и, с другой стороны, вычисленное

значение скорости будет относиться не

к главному, а к какому-то другому

неопределенному створу. Уменьшать

расстояние между створами нежелательно,

так как тогда на результатах измерений

будут заметно сказываться ошибки

фиксации моментов прохождений поплавков

через створ. Отрезок L

на местности

откладывают рулеткой.

ля

измерения скоростей поверхностными

поплавками на реке разбивают три

поперечника (створа) на равных расстояниях

один от другого (рис. 87). Верхний 2?, главный

Г и

нижний Н створы,

закрепляют кольями и около каждого кола

ставят вехи. Расстояние L

между верхним и нижним

створами назначают из расчета, чтобы

поплавок на самом быстром участке реки

(стрежне) проходил его, за 30—40 с. Если

расстояние L

принять больше, то

это, с одной) стороны, вызовет неоправданную

затяжку наблюдений и снизит их точность,

так как путь поплавка в таком случае

будет более L

(поплавок может плыть

не по кратчайшему расстоянию между

створами), и, с другой стороны, вычисленное

значение скорости будет относиться не

к главному, а к какому-то другому

неопределенному створу. Уменьшать

расстояние между створами нежелательно,

так как тогда на результатах измерений

будут заметно сказываться ошибки

фиксации моментов прохождений поплавков

через створ. Отрезок L

на местности

откладывают рулеткой.

Для фиксации места прохождения поплавка через главный створ на берегу разбивают базис, с конца которого засекают поплавки, или для этой же цели через реку натягивают размеченный трос. Поплавки пускают с лодки на 5—10 м выше верхнего створа, т. е. с так называемого пускового створа, который обычно на местности не обозначается. В момент, когда поплавок пересекает верхний створ, фиксируется время (пускают секундомер); при прохождении поплавком главного створа вновь отмечается время, и местоположение поплавка определяется засечкой теодолитом или мензулой; при прохождении нижнего створа производят заключительный отсчет, отмечают время до десятых долей секунды (секундомер останавливают). Поскольку скорость речного потока не остается постоянной во времени, для уточнения результатов, после пуска первого поплавка, примерно с того же места пускают еще минимум два, засекают их положение и время прохождения через створы, роме того, при этом уменьшается влияние ошибки фиксации времени при прохождении поплавка через створы. Результаты измерений скорости после пуска трех поплавков считают удовлетво- рительными, если расхождения между результатами трех измерений времени не превышают 10 % от времени хода поплавка между верхним и нижним створами.

Закончив измерения на первой точке, переходят на новую, где пускают новую группу поплавков. Так последовательно определяют скорости по всей ширине реки.

Погрешность в определении скорости при помощи поверхностных поплавков зависит от величины самой скорости, от характера русла состояния погоды и составляет около 8—15%.

Метод поверхностных поплавков может быть применен почти на всех реках достаточной глубины. Этот метод широко применяется для определения скорости течения во время ледохода.

Поплавковые определения скорости могут выполняться в сочетании с аэрофотосъемкой. В таком случае можно определять скорость на значительных пространствах реки, а не только на одном створе

Описанный выше метод позволяет определить поверхностные скорости течения, однако для последующих вычислений или исследований часто требуется знать скорости средние. Переход к средним скоростям, которые обычно меньше поверхностных может быть совершен при помощи поправочного коэффициента К который либо специально определяется для данного места на реке либо принимается приближенно равным К = 0,80 -f- 0,85. В итоге среднюю скорость находят так

![]() (12)

(12)

Описанный процесс измерений может быть несколько усовершенствован за счет исключения регистрации времени. Для этого предварительно, в стоячей воде, определяют скорость всплытия поплавка V0, т. е. производят его тарирование. Из результатов тарирования,

пользуясь формулой

![]() ,

можно найти

,

можно найти

![]() ;

подставив его в приведенное выше

выражение, окончательно получим

;

подставив его в приведенное выше

выражение, окончательно получим

![]()

где h — глубина в точке измерения скорости.

Для определения средней скорости достаточно определить расстояние до места всплытия поплавка и глубину.

Поплавки-интеграторы дают хорошие результаты на реках с небольшой скоростью течения (менее 0,5 м/с). Ошибка в определении скорости этим методом составляет 5—8%.

3. Определение скорости гидрометрической вертушкой

В настоящее время наиболее распространенное и точное средство для измерения скоростей — гидрометрическая вертушка. Из многих типов вертушек наиболее широко используются вертушки конструкции Н. Е. Жестовского (тип Ж-3). Основные части гидрометрической вертушки Ж-3 (рис. 89): корпус 1 с втулкой 4, при помощи которой вертушка закрепляется на штанге; лопастный винт 6 с вмонтированным в его ось контактным устройством, позволяющим вести счет числу оборотов винта; хвост (руль) 5; вертлюг 2; клеммы 5 для присоединения электропроводов. Вертушку устанавливают на требуемую глубину либо при помощи штанги 7, либо опускают на тросе 10\ во втором случае к нижнему отверстию вертлюга на небольшом отрезке троса 9 подвешивают груз 8. Принцип измерения скорости вертушкой основан на том, что между скоростью v водного потока и скоростью вращения лопастного винта может быть установлена зависимость

![]()

где п — число оборотов винта в единицу времени.

Эта зависимость устанавливается в лабораторных условиях и называется тарированием.

Тарирование выполняется в специальных бассейнах прямолинейного или круглого очертания, в которых вертушка погружается в стоячую воду бассейна, перемещается на специальной тележке, приводимой в движение электромотором со строго определенной

скоростью. После многократных (25—30) прокатываний тележки (вертушки) и записи результатов на ленту хронографа можно установить зависимость v = / (п). Эта зависимость может быть представлена или графически — в виде тарировочной кривой, или аналитически— уравнением.

На рис. 90 показан общий характер тарировочной кривой 1, у которой можно выделить два участка: верхний — прямолинейный и нижний — в виде кривой (нижний участок дополнительно показан кривой 2 в более крупном масштабе). Прямолинейному участку соответствует уравнение вида

![]()

криволинейному — уравнение

![]()

В приведенных формулах а, b, к — постоянные коэффициенты, свойственные конкретному образцу вертушки и определяемые в ходе тарирования; п — число оборотов винта в секунду; v0 — начальная скорость вертушки, т. е. это какая-то наименьшая скорость течения, при которой вертушка только начинает работать. Чем меньше начальная скорость у вертушки, тем выше ее чувствительность и соответственно выше качество.

В ходе полевых работ за счет естественного износа и засорения наносами подшипников лопастного винта тарировочное уравнение вертушки постепенно претерпевает изменения. Поэтому тарирование вертушки нужно периодически повторять. Так как измерения скоростей вертушкой производят преимущественно для последующего вычисления расхода воды, то тарирование вертушки рекомендуется делать после определения 30—50 расходов, а если вода в реке содержит много наносов, то чаще.

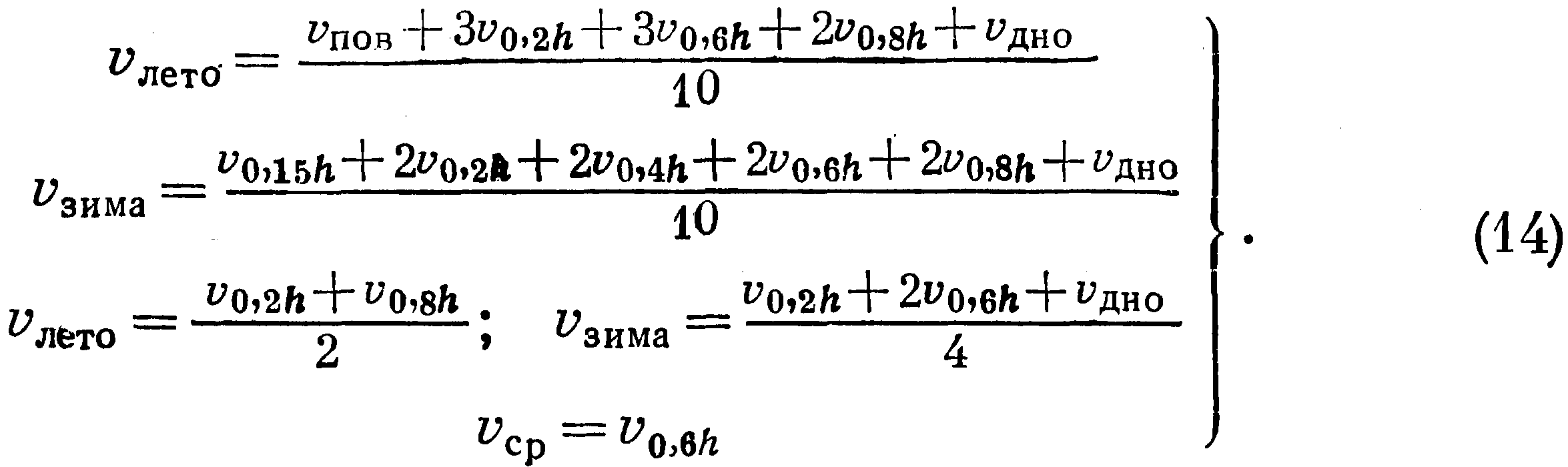

Методика измерения скоростей течения вертушкой строится таким образом, чтобы при минимальных затратах времени наиболее полно выявить характер распределения скоростей по глубине потока (§ 34). В связи с этим для летних определений скоростей рекомендуется пятиточечный способ, а для зимних — шеститочечный. Летом гидрометрическая вертушка устанавливается на условных глубинах h: у поверхности, 0,2; 0,6; 0,8h и у дна, а зимой в 15—20 см от нижней кромки льда, 0,2; 0,4; 0,6; 0,8h у дна. Если требуется определить скорость в сжатые сроки или глубина потока меньше 0,5 м, то применяют сокращенные способы: летом двухточечный (0,2; 0,8h) или одноточечный (0,6h); зимой трехточечный (0,15; 0,5; 0,85h).

Среднюю скорость для названных выше случаев вычисляют по одной из формул

В формулах (14) обращает на себя внимание то, что средняя скорость на вертикали в многоточечных способах выводится не как среднее арифметическое из измеренных скоростей, а как среднее весовое. Причина этого в различной степени доверия к отдельным результатам. Скорости, измеренные у дна и вблизи него, в сильной степени искажаются пульсацией скорости потока. Скорость течения у поверхности Может быть искажена движением воздуха (ветра) и волнением воды, поэтому указанные скорости получают минимальный вес.

Для ослабления влияния пульсации потока на результаты измерений устанавливают минимальную продолжительность наблюдений в каждой точке вертикали. Так, для летних наблюдений минимальная продолжительность приведена в табл. 15.

|

Таблица 15 |

Глубина h |

Минимальная продолжительность работы вертушки в мин |

У поверхности 0,2 0,6 0,8 Дно |

2 2 3 4 5 |

Если скорость потока меньше 0,2 м/с, наблюдения продолжаются около 10 мин.

Гидрометрическая вертушка дает возможность определить скорость с погрешностью 3—5%.

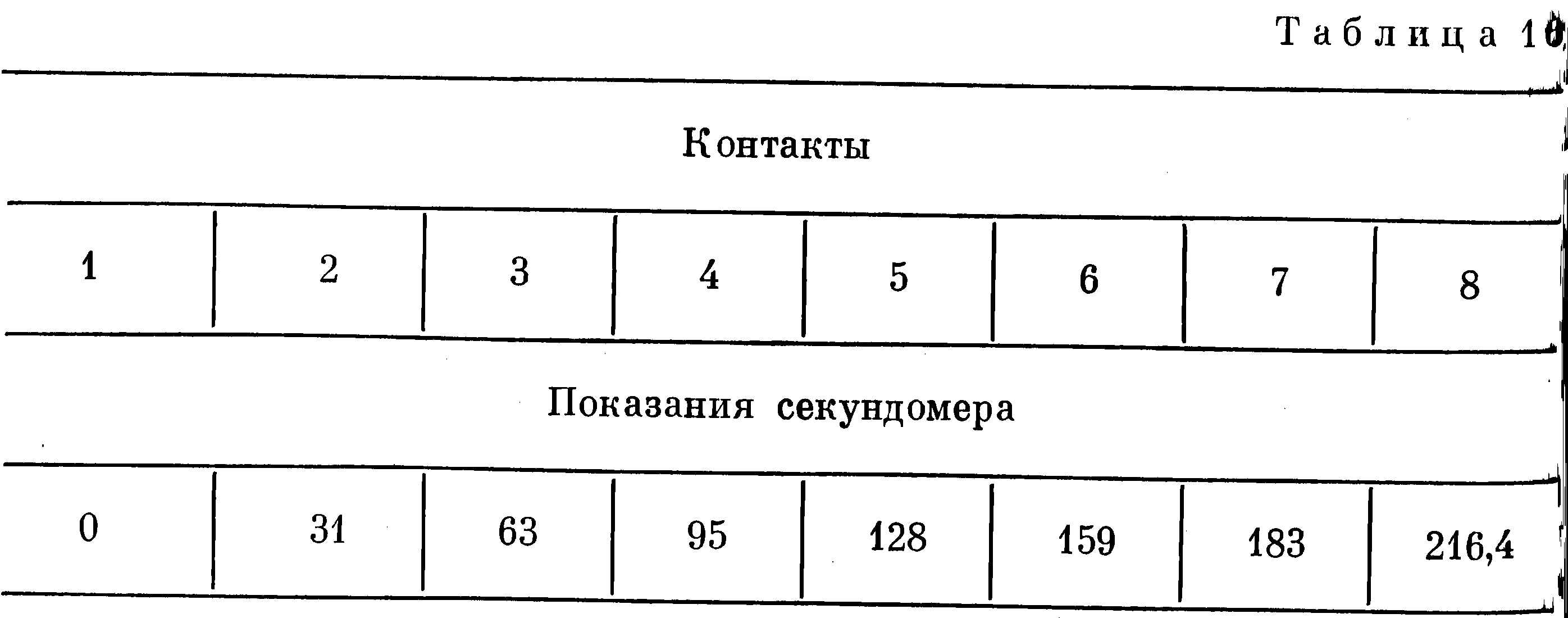

Процесс измерений начинается с определения глубины потока и расчета глубин установки вертушки. Далее вертушка на штанге или тросе опускается в воду и начинаются собственно измерений скорости; они состоят в регулярной регистрации времени (по се- кундомеру) после каждых 20 оборотов лопастного винта (табл. 16), когда происходит замыкание электрической цепи вертушки и загорается контрольная лампочка (звонит звонок). Наблюдения прекращаются на очередном четном контакте по прошествии 2,3,4 или 5 мин. в зависимости от требуемой продолжительности наблюдений. Для сокращения записей время можно фиксировать не на каждом кон такте, а через контакт или через два контакта, но это уже соответствует 40 или 60 оборотам лопастного винта.

Наблюдения в данной точке скоростной вертикали считают удовлетворительными, если выполняется условие: разность во времени между продолжительностью первой и второй половин наблюдений не должна превышать 10 % от половины времени наблюдений. В табл. 16 эта разность составляет 95 — 88,4 = 6,6 сек. при допуске 9 с. Если контроль не соблюдается, наблюдения на данной глубине повторяют.

Таблица 17 |

||||||

Ширина реки в м |

||||||

2-5 |

5-20 |

20-100 |

100-300 |

300-600 |

600-1000 |

более 1000 |

|

|

|

Число вертикалей |

|

|

|

3 |

5 |

7 |

9 |

11 |

13 |

15-17 |

Выполнив измерения скоростей на всех глубинах в данной точке, переходят на новую скоростную вертикаль. Число скоростных вертикалей назначают в зависимости от ширины реки, пользуясь

табл. 17.

При правильной — корытообразной форме русла реки скоростные вертикали располагают равномерно по всей ширине реки, при неправильной форме русла чаще у берегов и стрежня, а также на резких перегибах дна.

Необходимость в ограничении числа вертикалей диктуется тем, что полагается измерять скорость в живом сечении в течение одного дня, а так как наблюдения на каждой скоростной вертикали занимают около 20—30 мин, то при большой ширине реки на выполнение работ требуется 8—10 ч.

4. Применение аэрометодов

В последнее время все чаще и чаще делают попытки использовать при изысканиях для определения скоростей течения и других характеристик потока аэрометоды, которые можно по-разному использовать при гидрологических исследованиях. Имеется, например, успешный опыт производственного применения аэросъемки для определения поверхностной скорости течения. Эти измерения были организованы следующим образом.

С пускового створа пускали поплавки — круглые щиты диаметром около 2 м, которые многократно, с интервалом 4—5 мин, фотографировали с самолета одиночными снимками. Время между моментами фотографирования определяли по показаниям часов, вмонтированных в АФА; пройденный поплавками путь измеряли по специально созданному фотоплану участка реки, на который положение поплавков переносили со снимков. Этим методом можно определять поверхностные скорости с погрешностью 5—10% и одновременно получить направление течений на значительном по протяжению участке реки.

Недостаток этого способа заключается в необходимости наземной геодезической привязки аэроснимков для составления фотоплана. В этом отношении более перспективным считается стереоскопически метод определения скорости течения, подробно рассмотренный в работе [34].

В этом методе плывущие по реке поплавки снимают на плановые, перекрывающиеся между собой снимки; на снимках обязательно должны быть сфотографированы оба берега реки. После обработки снимков на простейших фотограмметрических приборах (параллактические линейки, топографические стереометры) скорость вычисляют по формуле

Из анализа формулы (15) и на основе опытных работ установлено , что погрешность поверхностной скорости, определяемой стереоскопическим методом, не превышает 2%.