- •Глава I

- •§ 1. Основные виды инженерных сооружений

- •§ 2. Проект и его содержание

- •§ 3. Стадии проектирования

- •§ 4. Изыскания

- •Глава II

- •§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий

- •§ 6. Экономическое сравнение вариантов

- •§ 7. Экономическое трассирование

- •§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве

- •§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

- •§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

- •§ 1. Подземные воды

- •Глава IV

- •§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах

- •§ 13. Суффозия

- •§ 14. Оползни

- •§ 15. Болота - торфяники

- •§ 16. Промерзание грунта

- •§ 17. Вечная мерзлота

- •§ 18. Тектонические явления

- •Глава V

- •§ 20. Инженерно-геологические карты

- •§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

- •§ 22. Правила безопасного| ведения

- •§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок

- •§ 24. Электроразведка

- •§ 25. Сейсморазведка

- •§ 26. Магнитная разведка

- •§ 27. Гравиметрическая разведка

- •§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов

- •§ 29. Гидрогеологические исследования

- •§ 30. Поиски строительных материалов

- •Глава VI

- •§ 31. Роль гидрологических изысканий

- •§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс

- •§ 33. Речная система

- •§ 34. Река и ее характеристики

- •§ 35. Закономерности движения воды в русле

- •§ 36. Режим уровней и расходов воды

- •§ 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток

- •§ 38. Способы определения нормы стока

- •§ 39. Обеспеченность стока

- •§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды

- •§ 41. Работа и энергия реки

- •§ 42. Кривая подпора

- •§ 43. Речные наносы

- •§ 44. Регулирование стока

- •Глава VII

- •§ 45. Изучение колебаний уровней воды

- •§ 46. Геодезические работы

- •§ 48. Определение расходов воды

- •§ 49. Изучение твердого стока

- •§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ

- •Глава VIII

- •§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 52. Технические требования

- •Глава IX

- •§ 53. Состав

- •§ 55. Трассирование

- •§ 56. Полевое трассирование

- •§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

- •Глава X

- •§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 59. Виды планового

- •§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования

- •1. Оценка проекта планового обоснования

- •§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования

- •§ 62. Обработка результатов измерений

- •§ 63. Крупномасштабные топографические съемки

- •§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях

- •Глава XI

- •§ 65. Требования

- •§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов

- •§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков

- •§ 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий

- •§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

Различают следующие способы закладки грунтовых центров и реперов: в котлован, в буровую скважину, протаиванием, завинчиванием.

Способ закладки центров (реперов) в котлован — один из наиболее распространенных. Несмотря на то, что он имеет ряд недостатков, им продолжают пользоваться до настоящего времени. Это связано с традиционностью метода, с большой разобщенностью геодезических пунктов, которая долгое время препятствовала механизации закладки знаков, возможностью использования его в любых

условиях, при наличии простейших средств: лопаты, лома, заступа.

Чтобы обеспечить максимальную

устойчивость центра при закладке

его в котлован, нужно соблюдать ряд мер,

в частности: как можно меньше нарушать

естественное состояние грунта в бортах

котлована, особенно на дне; перед

установкой готового якоря тщательно

выровнять дно котлована или, что

лучше, сделать небольшую подливку из

цементного раствора и на нее установить

монолит. Этим обеспечивается надежный

контакт основания монолита с грунтом

и у страняется

неравномерная осадка монолита в первый

период после закладки. По этой же

причине предпочтительней использовать

не готовый якорь, а бетонировать его

непосредственно в котловане. Засыпка

котлована грунтом производится сразу

после бетонирования; бетон защищают от

попадания в него грунта плотной бумагой

(рубероидом). Для уменьшения смерзания

знака с грунтом рекомендуется производить

железнение бетонных частей знака, для

чего поверхность знака предварительно

смачивают водой, затирают сухим цементом,

что придает ей гладкость. Металлические

части знака рекомендуется покрывать

защитными — противокоррозионными

лаками (битумный, асфальтовый и др.).

страняется

неравномерная осадка монолита в первый

период после закладки. По этой же

причине предпочтительней использовать

не готовый якорь, а бетонировать его

непосредственно в котловане. Засыпка

котлована грунтом производится сразу

после бетонирования; бетон защищают от

попадания в него грунта плотной бумагой

(рубероидом). Для уменьшения смерзания

знака с грунтом рекомендуется производить

железнение бетонных частей знака, для

чего поверхность знака предварительно

смачивают водой, затирают сухим цементом,

что придает ей гладкость. Металлические

части знака рекомендуется покрывать

защитными — противокоррозионными

лаками (битумный, асфальтовый и др.).

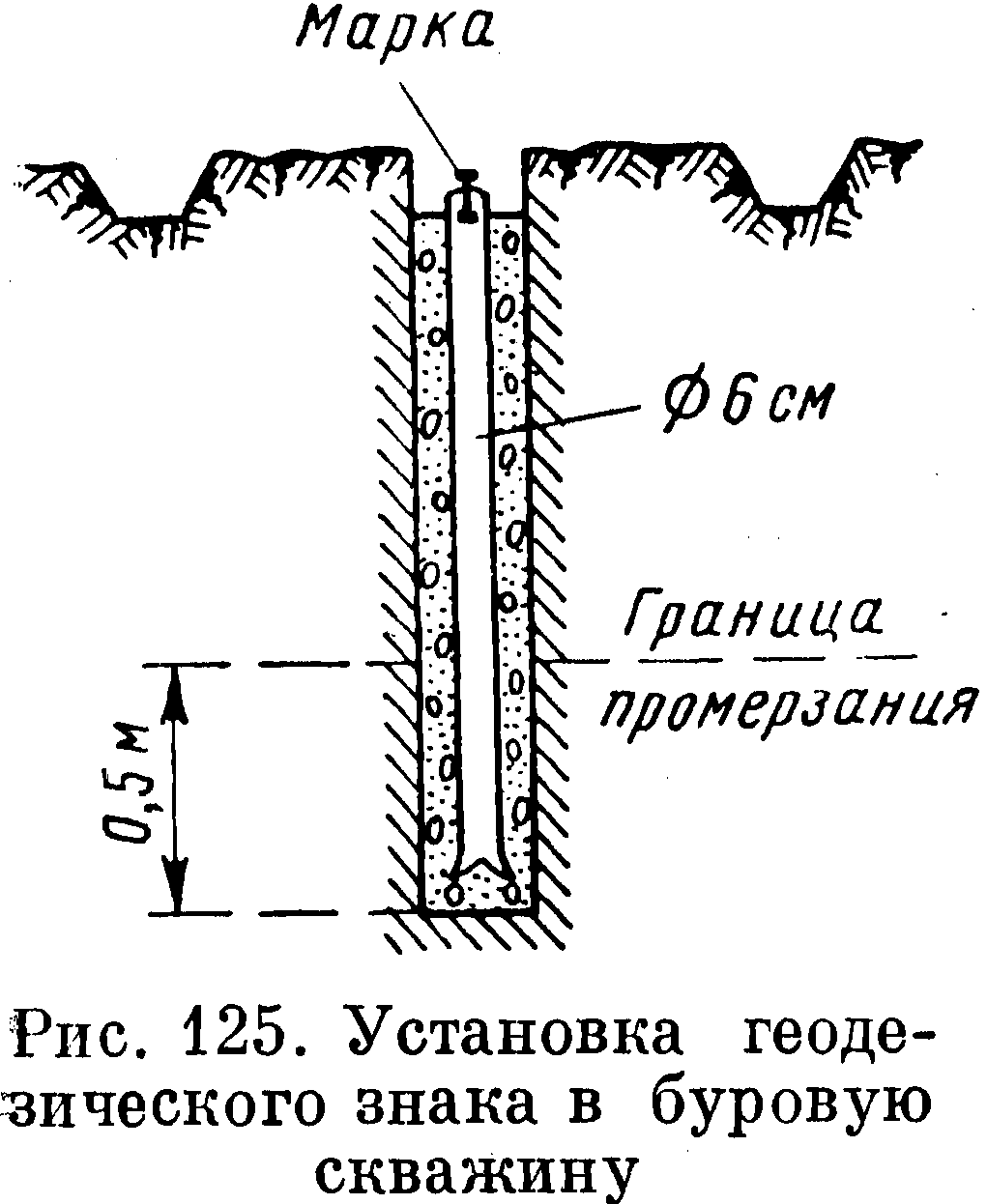

Значительного ускорения процесса закладки центров можно добиться применением буровых наконечников, например буровой ложки. Наибольший эффект дают самоходные буровые установки (УШБ, УГБ), снабженные колоннами шнековых буров. По данным института «Гипрокаучук», при помощи буровых установок 4 рабочих и 1 техник-геодезист за один рабочий день могут установить до 18—20 знаков, расположенных на небольшом удалении один от другого. Центр, заложенный таким способом, показан на рис. 125. Его достоинством и считаются простота конструкции, сохранение естественной плотности грунта в стенках скважины, что позволяет использовать знак уже через 1—2 дня, т. е. после схватывания бетона; знак обладает высокой устойчивостью в плане. К недостаткам конструкции следует отнести большую поверхность смерзания с грунтом и отсутствие у знака якоря.

Последний из названных недостатков довольно легко устраняется применением специальной раскрывающейся ложки (рис. 126), которая позволяет несколько расширить нижнюю часть скважины и создать небольшое по размерам расширение для отливки бетонного якоря.

Более эффективен взрывной способ создания якоря у знака. Для этого на дне скважины диаметром 6—7 см, забуренной на требуемую глубину, взрывают заряд аммонита от 50 до 150 г. Образующаяся при взрыве ударная волна развивает давление на стенки и дно скважины до 200 т/см2, в результате чего грунт равномерна уплотняется и образуется шаровая или сплюснутая полость — каверна. После взрыва каверну и скважину заполняют жидким бетоном и в него погружают металлическую трубу геодезического знака с маркой (рис. 127).

Размеры образующейся каверны, а следовательно и якоря, зависят от свойств грунта. Необходимые размеры каверны устанавливают на основе пробных взрывов и обмера образовавшейся полости.

Знаки, заложенные в скважину с расширением ее взрывом, отличаются высокой устойчивостью и сопротивляемостью к морозному пучению; закладка их проста и не трудоемка. Такие знаки особенно целесообразно закладывать на участках с большой глубиной промерзания грунта.

Несмотря на то что аммонит не огнеопасен, не боится ударов и тряски (его взрывают капсюлем детонатора), при его транспортировке, хранении и применении должны соблюдаться строго определенные правила; взрывные работы разрешается вести только лицам, имеющим специальную подготовку.

В вечномерзлых грунтах, наряду с закладкой знаков в буровую скважину, может применяться и метод протаивания. При применении этого метода размораживание грунта ведется при помощи специальных паровых установок. Из парового котла пар по шлангу поступает в паровую иглу (металлическую трубку с отверстиями на конце для выхода пара). Паровая игла ставится вертикально в месте закладки знака; в нее пускают пар, она разогревает грунт и медленно погружается в толщу породы. После того как игла достигла требуемой глубины, ее постепенно с остановками поднимают и этим увеличивают диаметр размороженного участка грунта. За 2 ч можно разморозить столб грунта диаметром 30—40 см на глубину около 3 м.

Трубу знака с полудисками на ее конце (см. рис. 122) погружают в пропаренный грунт завинчиванием. После замерзания разогретого грунта, когда полностью восстанавливается естественный температурный режим его, знак прочно связывается с массивом замерзшего грунта, и он оказывается весьма устойчивым как по высоте, так и в плане.

Метод протаивания отличается малой трудоемкостью, но применять его предпочтительней в более суровых северных районах, где согретые грунты быстрей возвращаются в свое естественное замерзшее состояние. К недостаткам метода относятся громоздкость и вес паровой установки.

Закладка центров и реперов методом завинчивания применяется в торфяных грунтах и сыпучих песках.

Труба геодезического знака, состоящая из одного целого отрезка и снабженная с нижнего конца спиралью, погружается в грунт вращением. Трубу вращают при помощи закрепляемого на ней замка. Завинчивание знака в торфяном грунте не составляет большого труда, значительно трудней завернуть якорь знака в минеральный грунт, особенно если этот грунт обладает большой плотностью. В таком случае, для облегчения завинчивания, можно прибегнуть к предварительному бурению скважины.

Аналогично поступают при закладке знака в сыпучие пески, только в этом случае якорь знака усиливают заливкой в скважину цементного раствора и погружением в него трубы. При таком способе закладки установка одного знака на глубину 6—8 м требует 2—4 ч работы 4—6 человек.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большаков В. Д. Теория ошибок наблюдений с основами теории вероятностей. М., «Недра», 1965, 184 с.

2. Брайт П. И. Геодезические методы измерения смещений на оползнях. М., «Недра», 1965, 116 с.

3. Вареник Е. И. и др. Организация и планирование строительного производства. М., Изд-во литературы по строительству, 1965, 216 с.

4. Горинов А. В. Изыскания и проектирование железных дорог. М., Трансжелдориздат, 1961, т. I 336 с, т. II 336 с.

5. Дрогалин Г. Ф. и др. Техника безопасности при геологоразведочных работах. М., «Недра», 1964, 441 с.

6. Дружинин М. К. Основы инженерной геологии. М., «Недра», 1969, 199 с.

7. Дурнев А. И. Высшая геодезия. М., «Недра», 1967, 260 с.

8. Егоров А. П. Геодезические работы при геофизических разведках. М., «Недра», 1966, 190 с.

9. Живаго Н. В., Пиотровский В. В. Геоморфология с основами геологии. М., «Недра», 1971, 287 с.

10. Иванов А. Н., Н е г о в с к а я Т. А. Гидрология и регулирование стока. М., «Колос», 1970, 287 с.

И. Изыскания железных дорог. Справочное руководство. М., «Транспорт», 1964, с. 496.

12. Инструкция о построении государственной геодезической сети СССР. М., «Недра», 1966, 341 с.

13. Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов. М., «Недра», 1967, 120 с.

14. Инструкция по топографо-геодезическим работам для городского, поселкового и промышленного строительства. СН. 212—73, М., Стройиздат, 1973, 174 с.

15. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1: 5 000 и 1 : 2000. М., Геодезиздат, 1954, 87 с.

16. Инструкция по сейсморазведке. М., Госгеолтехиздат, 1962,, 58 с.

17. Инструкция по электроразведке., ч. I. M., «Недра», 1966, 74 с.

18. Инструкция по инженерным изысканиям для линейного строительства. СН. 234—62, 1962, 104 с.

19. Инструкция по инженерным изысканиям для городского и поселкового строительства. СН. 211—62, 1962, 120 с.

20. Инструкция по инженерным изысканиям для промышленного строительства. СН. 225—62, 1964, 120 с.

21. Инструкция по составлению проектов и смет по гидротехническому строительству. И. 109—53, 1959, 48 с.

22. Инструкция по составлению проектов и смет по промышленному и жилищно-гражданскому строительству. И. 112—56, 1958, 46 с.

23. Коломенский Н. В. Общая методика инженерно-геологических исследований. М., «Недра», 1968, 342 с.

24. Кузнецов С. М. Геодезические работы при проектировании ц строительстве гидротехнических сооружений. М., Геодезиздат, 1960, 174 с.

25. К у з н и к И. А. и др. Гидрология и гидрометрия. М., «Колос», 1968, 286 с.

26. Лавр и ков А. С, Свиридов А. Е. Геодезические работы при геологических исследованиях. М., «Недра», 1968, 402 с.

27. Л е б е д е в Н. Н. Курс инженерной геодезии. М., «Недра», 1970, 375 с.

28. Л е в ч у к Г. П. Курс инженерной геодезии. М., «Недра», 1970, 411 с.

29. Линии электропередач напряжением выше 1 кВ. Нормы проектирования. И. 12—67, 1967, 48 с.

30. Л о б а н о в А. Н. Фототопография. Наземная стереосъемка. М., «Недра», 1968, 267 с.

31. М а с л о в Н. Н. Инженерная геология. М.,Госстройиздат, 1957, 406 с.

32. Маслов Н. Н. Основы механики грунтов и инженерной геологии. М., «Высшая школа», 1968, 629 с.

33. Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования. Д. 10-62, 1965, 14 с.

34. М а л я в с к и й Б . К. Методы определения гидрологических характеристик рек с самолета. М., «Транспорт», 1965, 118 с.

35. Мозжухин О. А. Гидрографические работы в инженерных изысканиях. М., «Недра», 1971, 97 с.

36. Общие положения к инструкциям по инженерным изысканиям* для основных видов строительства. СН. 210—62, 1962, 98 с.

37. П о п о в В. В. Уравнивание сети полигонов. М., Геодезиздат, 1941, 148 с.

38. П р а в и л а по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ—68 г.), М., «Недра», 1969, 112 с.

39. Р е б р и к Б. М. Бурение скважин при инженерно-геологических изысканиях. М., «Недра», 1968, 52 с.

40. Руководство по применению короткобазисного параллактического метода измерения длин линий при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. М., Стройиздат, 1971, 65 с.

41.Руководство по технике безопасности на инженерно-изыскательских работах для строительства. М., Стройиздат, 1971, 128 с. <

42. С ки ридов А. С. Стереофотограмметрия. М., Геодезиздат, 1962, 540 с.

43. С о к о л о в К. П. Геофизические методы разведки. Л., «Недра», 1966, 464 с.

44. Справочник геодезиста. М., «Недра», 1966, 984 с.

45. Строительные нормы и правила, ч. II, разд. А, СНиП II—А, 13-69, 1970, 23 с.

46. Техническая инструкция по производству топогеодезических работ при геофизической разведке. М., Геодезиздат, 1964, 257 с.

47. Указания по определению расчетных максимальных расходов* талых вод при отсутствии и недостаточности гидрометрических наблюдений. СН. 356-66. М., Гидрометиздат, 1966, 32 с.

48. Указания по определению расчетных минимальных расходов воды? рек при строительном проектировании. СН. 346—68. М., Гидрометиздат, 1966,. 22 с.

49. Указания по определению расчетных величин годового стока рек: и его внутреннего распределения. СН. 371—67. М., Гидрометиздат, 1968, 28 с.

50. Указания по проектированию железнодорожной колеи 1524 мм* общей сети. М., Госстройиздат, 1967, 128 с.

51 Успенский М. С. Исследования по закреплению геодезических пунктов на территории СССР. ЦНИИГАиК, № 167, М., «Недра», 1966, 192 с.

52. Филоненко А. С, О па л ев И. И. Руководящие указания о производстве работ по короткобазисной параллактической полигономвтрии. при изысканиях для гидроэнергетического строительства. М., Госэнергоиздат. 1965, с. 176.

53. Хренов Л. С, Г а н ь ш и н В. Н. Таблицы для разбивки круговых кривых. М., Гослесбумиздат, 1958, с. 260.

54. Центры геодезических пунктов для территории городов, поселков и промышленных площадок. М., «Недра», 1972, 24 с.

55. Чеботарев А. И. Общая гидрология. М., Гидрометеоиздат.

1960, 540 с.

56. Ч е б о т а р е в А. С. Способ наименьших квадратов с основами, теории вероятностей. М., Геодезиздат, 1958, 606 с.

57. Чеботарев А. С, С е л и х а н о в и ч В. Г., Соколов М. Н. Геодезия, ч. II. М., Геодезиздат, 1962, 613 с.

58. Ш е и н Д. С. Применение метода эквивалентной замены к расчету и уравновешиванию геодезических сетей произвольного вида. «Геодезист», № 4, 1939, с. 47—56.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Предисловие ........................... 3

Введение............................. 5

Раздел первый Проектирование и изыскания инженерных сооружений

Г л ав а 1. Общие сведения об инженерных сооружениях и их проектировании........................... 7

§ 1. Основные виды инженерных сооружений....... . 7

§ 2. Проект и его содержание............... 8

§ 3. Стадии проектирования................ 10

§ 4. Изыскания...................... 12

Глава II. Экономические изыскания.............. 12

§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий..... 12

§ 6. Экономическое сравнение вариантов .......... 14

§ 7. Экономическое трассирование............. 16

Раздел второй Инженерно-геологические изыскания

Г лава III. Инженерно-геологическая классификация и свойства

горных пород ........................ 19

§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве..... 19

§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород . 21

§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений 21

§11. Подземные воды ................... 28

Глава IV. Некоторые физико-геологические процессы ...... 33

§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах .... 33

§ 13. Суффозия....................... 36

§ 14. Оползни....................... 37

§ 15. Болота-торфяники.................. 42

§ 16. Промерзание грунта................. 43

§ 17. Вечная мерзлота ................... 46

§ 18. Тектонические явления................ 48

Глава V. Инженерно-геологические изыскания ......... 50

§ 19. Инженерно-геологические съемки ........... 50

§ 20. Инженерно-геологические карты............ 54

§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы ... 55

§ 22. Правила безопасного ведения горнопроходческих и буровых

работ ....................... 64

§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок ... 65

§ 24. Электроразведка ................... 66

§ 25. Сейсморазведка................... 71

§ 26. Магнитная разведка ................. 75

§ 27. Гравиметрическая разведка .............. 77

§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов . 80

§ 29. Гидрогеологические исследования ......... 85

§ 30. Поиски строительных материалов .......... 88

Раздел третий Гидрологические изыскания

Г л ава VI. Сведения из гидрологии суши........... 92

§ 31. Роль гидрологических изысканий....... ... 92

§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс ... 93

§ 33. Речная система ................... 95

§ 34. Река и ее характеристики............... 97

§ 35. Закономерности движения воды в русле......... 102

§36. Режим: уровней и расходов воды............. 104

§ 37. Характеристики стока. Факторы, влияющие на сток . . . 109

§ 38. Способы определения нормы стока ........... 111

§ 39. Обеспеченность стока ................. 118

§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды . . 120

§ 41. Работа и энергия реки ................. 128

§ 42. Кривая подпора................... 130

§ 43. Речные наносы .................... 132

§ 44. Регулирование стока и водохозяйственные расчеты ... 137

Глава VII. Состав, средства и методы гидрологических изысканий

§ 45. Изучение колебаний уровней воды........... 140

§ 46. Геодезические работы на водомерных постах и гидрометрических створах................... 143

§ 47. Измерения скоростей течения ............ 154

§ 48. Определение расходов воды............... 162

§ 49. Изучение твердого стока ............... 168

§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ ................ 170

Раздел четвертый

Инженерно-геодезические изыскания

Глава VIII. Общие сведения об изысканиях трасс и площадок ... 172

§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий 172

§ 52. Технические требования к выбору положения сооружения

на местности.................... 173

Глава IX. Изыскания трасс линейных сооружений ........ 180

§ 53. Состав инженерно-геодезических изысканий на разных

стадиях проектирования дорог ............ 180

§ 54. Камеральное трассирование по картам......... 183

§ 55. Трассирование по стереомодели местности........ 186

§ 56. Полевое трассирование................ 187

§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи ..... 197

Глава X. Изыскания площадных сооружений ......... 205

§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий на разных

стадиях проектирования сооружений......... 205

§ 59. Виды планового и высотного обоснования на площадках 206

§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного гео-

дезического обоснования............ 209

§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования 225

§ 62. Обработка результатов измерений . . . ......... 233

§ 63. Крупномасштабные топографические съемки ...... 236

§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях . . 239

Глава XI. Геодезические пункты и условия их устойчивости . . 240

§ 65. Требования к устойчивости центров и реперов..... 242

§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов 242

§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков....... 244

§ 68. Конструкция геодезических пунктов для различных грун-

товых условий ................... 246

§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков . . . 250

Список литературы ........................ 253

1 Титульный список — перечень отдельных объектов строительства, для которых установлены размеры капитальных вложений и сроки ввода объектов в эксплуатацию

2 Дмитриев Ф. Д. Крушение инженерных сооружений, М., Гос. издательство по стр-ву и архитектуре, 1953.

3 Стратиграфия — характеристика пород с точки зрения последовательности их напластования и возраста.

Тектоника — перемещение горных пород под действием внутренних (эндогенных) сил, возникающих в недрах земли.

Литология — отрасль геологии, изучающая осадочные горные породы: в отношении вещественного состава, структуры, физических и химических свойств, условий образования и изменения.

Генезис — происхождение горных пород (магматические, осадочные,, метаморфические), подземных вод, рельефа и др., возникающих в определенных условиях и из определенного вещества при воздействии на него геологических, процессов.

4 Породы, обладающие временным сопротивлением сжатию в насыщенном водой состоянии менее 50 кг/см2, называются по л у с к а л ь н ы м и.

5 О пучении мягких грунтов см. § 16.

6 Силу землятресения оценивают по двенадцатибалльной шкале

(ГОСТ 6249-52)

7 Способ выявления инженерно-геологических элементов местности и составления инженерно-геологических карт

8 Гидроизогипсы и гидроизопьез ы — линии, соединяющие соответственно точки с равными значениями высот уровней и равными напорами

9 Забоем называют ту часть скважины, где непосредственно происходит разрушение породы наконечником; наряду с этим в скважине различают стенки и устье — верхний срез обсадной трубы или уровень грунта у входа в скважину.

10 Строительные нормы и правила. Глава 3. Сооружения мелиоративных систем. СНиП. П—И. 3—62. М., Госстройиздат, 1962.

11 В дальнейшем для краткости в выражениях «максимальный расход воды» или «минимальный расход воды» будем соответственно писать «максимальный расход» или «минимальный расход».

12 Авгевич В. И. Фотогеодезические работы при скоростном промере глубин эхолотом. Труды МИИГАиК, вып. 19. М., Геодезиздат, 1954, с. 33—54

13 Магистральный ход — нивелир-теодолитный, высотно-теодолитный или тахеометрический ход, прокладываемый вблизи намеченного варианта трассы и являющийся основой маршрутной топографической съемки.