- •Глава I

- •§ 1. Основные виды инженерных сооружений

- •§ 2. Проект и его содержание

- •§ 3. Стадии проектирования

- •§ 4. Изыскания

- •Глава II

- •§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий

- •§ 6. Экономическое сравнение вариантов

- •§ 7. Экономическое трассирование

- •§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве

- •§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

- •§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

- •§ 1. Подземные воды

- •Глава IV

- •§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах

- •§ 13. Суффозия

- •§ 14. Оползни

- •§ 15. Болота - торфяники

- •§ 16. Промерзание грунта

- •§ 17. Вечная мерзлота

- •§ 18. Тектонические явления

- •Глава V

- •§ 20. Инженерно-геологические карты

- •§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

- •§ 22. Правила безопасного| ведения

- •§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок

- •§ 24. Электроразведка

- •§ 25. Сейсморазведка

- •§ 26. Магнитная разведка

- •§ 27. Гравиметрическая разведка

- •§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов

- •§ 29. Гидрогеологические исследования

- •§ 30. Поиски строительных материалов

- •Глава VI

- •§ 31. Роль гидрологических изысканий

- •§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс

- •§ 33. Речная система

- •§ 34. Река и ее характеристики

- •§ 35. Закономерности движения воды в русле

- •§ 36. Режим уровней и расходов воды

- •§ 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток

- •§ 38. Способы определения нормы стока

- •§ 39. Обеспеченность стока

- •§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды

- •§ 41. Работа и энергия реки

- •§ 42. Кривая подпора

- •§ 43. Речные наносы

- •§ 44. Регулирование стока

- •Глава VII

- •§ 45. Изучение колебаний уровней воды

- •§ 46. Геодезические работы

- •§ 48. Определение расходов воды

- •§ 49. Изучение твердого стока

- •§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ

- •Глава VIII

- •§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 52. Технические требования

- •Глава IX

- •§ 53. Состав

- •§ 55. Трассирование

- •§ 56. Полевое трассирование

- •§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

- •Глава X

- •§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 59. Виды планового

- •§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования

- •1. Оценка проекта планового обоснования

- •§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования

- •§ 62. Обработка результатов измерений

- •§ 63. Крупномасштабные топографические съемки

- •§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях

- •Глава XI

- •§ 65. Требования

- •§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов

- •§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков

- •§ 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий

- •§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

Глава IX

ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

§ 53. Состав

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГ

Проектирование линейных сооружений обычно ведется в две стадии: технический проект, рабочее проектирование. Для каждой стадии проектирования ведутся различные по составу, требованиям и точности инженерно-геодезические изыскания. Характер изыска- ний также меняется в зависимости от вида линейного сооружения.

Учитывая, что процесс геодезических изысканий на трассах магистральных дорог несколько более сложный, чем на других видах линейных сооружений, рассмотрим его подробней, а порядок изысканий других видов сооружений — с позиций присущих им специфических особенностей.

1. Изыскания для составления технико-экономического обоснования

Инженерно-геодезические изыскания дорог начинаются во вне стадийный период, т. е. при разработке технико-экономического обоснования (ТЭО). Основная задача этого периода изысканий -наиболее полное выявление возможных принципиальных направлений трассы на местности с учетом рельефа, ситуации, гидрографии, геологии, гидрогеологии, физико-геологических явлений.

Изыскания для составления ТЭО дороги обычно ведутся только на крупных и сложных объектах и носят преимущественно камеральный характер. В этот период ведутся экономические, инженерно-геологические, гидрологические и геодезические изыскания. Исходные данные получают из архивных, литературных, картографических и других источников, а также на основе материалов экономических обследований района тяготения; они позволяют дать оценку народнохозяйственного значения проектируемой дороги, определить условия ее строительства и главнейшие параметры.

С учетом инженерно-геологических и других характеристик района по мелкомасштабным картам (м. 1 : 1 000 000—1 : 100 000) между опорными пунктами (грузообразующие центры) и фиксированными точками (контурные и высотные точки местности, через

которые трасса обязательно должна пройти) намечают варианты будущего расположения дороги; по каждому варианту для предварительного сравнения составляют сокращенные продольные

профили.

В отдельных случаях для проработки ТЭО производится камеральное трассирование и полевые обследования. Полевые работы выполняются на этом этапе, как правило, аэрометодами с минимальным объемом наземных геодезических измерений.

Для трассирования используют приближенные маршрутные фотосхемы, которые составляют или по материалам специального залета или по имеющимся аэроснимкам прошлых лет, предназначавшихся для государственного картографирования или других задач. Наиболее удобный масштаб фотосхем 1 : 25 000, а для изучения сложных, ограниченных участков трассы (перевальные участки, участки мостовых переходов, площадки станций) составляют фотосхемы в масштабе 1 : 10 000.

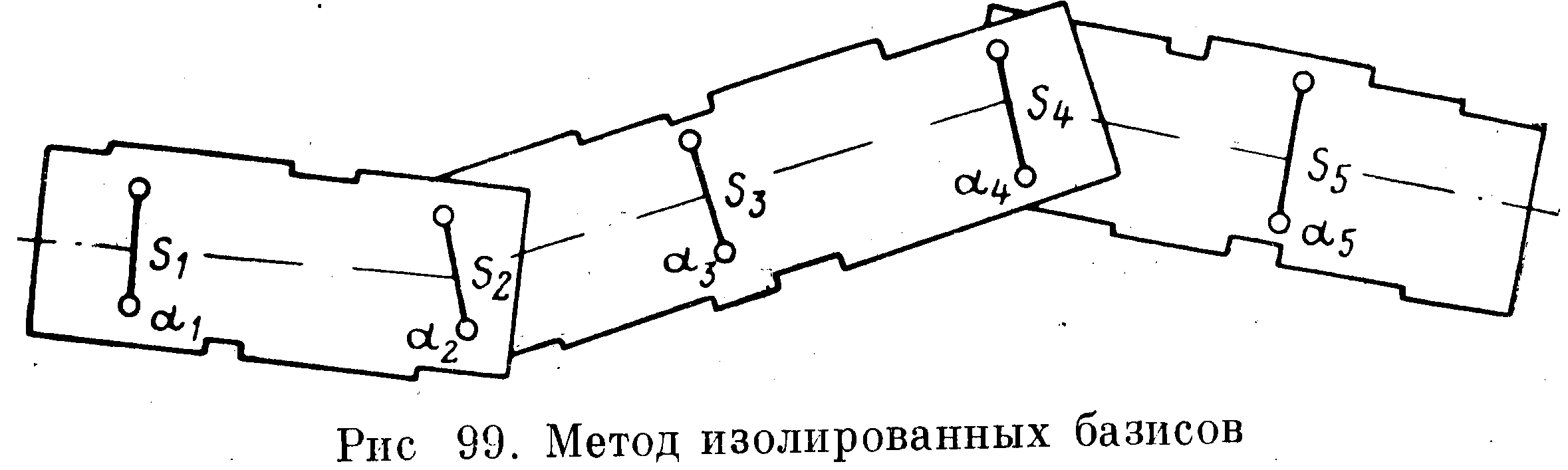

В качестве плановой основы при составлении фотосхём используют пункты государственной геодезической сети, пункты полевой привязки — опознаки; для упрощенной плановой привязки маршрутной аэрофотосъемки используют метод изолированных базисов, сущность которого состоит в следующем.

На отдельных снимках маршрута, через 10—20 стереопар, между четкими хорошо опознаваемыми контурами выбирают базисы (рис. 99); на местности измеряют длины базисов с относительной ошибкой 1 : 1000—1 : 1500 и их астрономические азимуты или дирекционные углы с ошибкой 1—2'. Такая система позволяет при небольшом объеме полевых работ привести аэроснимки маршрута к единому масштабу, а при развитии фототриангуляционной сети «существенно уменьшить ее продольный и поперечный сдвиги.

2. Изыскания для составления технического проекта

Изыскания на стадии технического проекта ведутся по линии всех видов изысканий, включая экономические. Они должны дать возможность выбрать основной вариант трассы на местности, сооружений на будущей дороге.

Основное содержание геодезических изысканий этого периода сводится к камеральному трассированию и отбору вариантов для полевого обследования, полевому обследованию и выбору вариантов трассы дороги по избранному направлению, к топографическим-; съемкам по отдельным участкам трассы (площадок станций, переходов через водные препятствия), к камеральной обработке материалов.

Изыскания начинаются с подготовительных работ, которые включают: изучение материалов, собранных на стадии ТЭО, сбор дополнительных картографических и аэрофотосъемочных материалов, сбор сведений о плановой и высотной основе вдоль трассы.

Поскольку трасса дороги может располагаться на землях колхозов, совхозов, пересекать реки, автомобильные и железные дороги, каналы, ЛЭП, то возникает необходимость согласований с местными Советами депутатов трудящихся, с соответствующими министерствами и ведомствами на предмет отвода земель под будущее строительство дороги.

Ширина полосы отвода на перегонах дорог колеблется, в зависимости от высоты насыпи или глубины выемки, в пределах 30— 60 м. На станциях и разъездах железных дорог ширина полосы отвода зависит от проектируемого числа приемо-отправочных путей, ют наличия технических и производственных зданий, станционных поселков и в каждом конкретном случае определяется особо.

Выбору основного варианта трассы в условиях равнинной или всхолмленной местности должно предшествовать камеральное трассирование по картам (м. 1 : 10 000 — 1 : 25 000) или стереомоделям. Если в связи с отсутствием необходимых картографических или аэрофотосъемочных материалов камеральное трассирование не проводилось, то в поле прокладывают магистральные ходы13 с маршрутной съемкой полосы вдоль трассы на ширину 300—100 м, а на сложных участках и участках горной местности, где неизбежны большие объемы строительных работ, производят предварительную укладку нескольких конкурирующих вариантов трассы.

В это же время, кроме основной трассы, прокладывают трассы подъездных дорог к населенным пунктам, железнодорожным станциям, к пристаням.

Масштабы топографических съемок вдоль магистрального хода зависят от сложности снимаемых участков. В равнинной местности съемка ведется в масштабе 1 : 10 000, в холмистой местности — в масштабе 1 : 5000, в горной — в масштабе 1 : 2000. Площади, отводимые под поселки, а также места пересечений с другими магистралями снимаются в масштабе 1 : 2000; переходы через малые и временные водотоки — в масштабе 1 : 1000, масштабы съемок через средние и большие реки колеблются от 1 : 10 000 до 1 : 1000-

На этой стадии широко используются аэрофототопографические методы составления маршрутных топографических планов на основе материалов специальной аэрофотосъемки, выполняемой в масштабах 1 : 12 000 — 1 : 17 000. Планово-высотной основой такой съемки служат магистральные ходы с системой поперечников, пункты государственной опорной сети, а в необжитых и труднодоступных районах — изолированные планово-высотные поперечники или полигоны и данные аэронивелирования. В некоторых случаях для обоснования аэрофотосъемки используют данные, получаемые с существующих на район изысканий карт масштабов 1 : 25 000 и 1 : 10 000.

3. Изыскания

для рабочего проектирования

Инженерно-геодезические изыскания для рабочего проектирования ведутся с целью дальнейшего уточнения и контроля положения будущей дороги. На этой стадии основными элементами работы являются: вынос камеральной трассы в натуру и ее укладка на местности; поиски местных улучшающих вариантов; съемки пересечений, площадок под здания, поперечных профилей, месторождений строительных материалов; камеральная обработка.

На стадии рабочего проектирования материалы аэрофотосъемки используются в ограниченном объеме.

Окончательно уложенная и закрепленная на местности дорожная трасса сдается по акту строительной организации.

§ 54. КАМЕРАЛЬНОЕ^ГРАССИРОВАНИЕ ПО КАРТАМ

На стадии ТЭО выявляются принципиальные варианты направления дороги, которые на мелкомасштабной карте (м. 1 : 1 000 000) отмечают отрезками прямых, соединяющих опорные пункты и фиксированные точки трассы (рис. 100). Дальнейшее уточнение положения трассы производят на стадии технического проекта и достигается оно

изучением рельефа местности, ситуации и геологических условий вдоль трассы, а также камеральным трассированием линии по карте более крупного масштаба.

Трассирование ведется по картам масштаба 1 : 25 000 или 1 : 50 000, а при отсутствии таковых — на карте масштаба 1 : 100 000 , имеющейся на всю территорию СССР. Трассу прокладывают участками между фиксированными точками, руководствуясь заданным уклоном трассирования iтр. Уклон трассирования задается с учетом характера рельефа и проектируемой категории дороги.

По уклону трассирования, известному масштабу (1 : т) карты и высоте h сечения рельефа находят заложение l, соответствующее заданному уклону

![]()

Например, для карты масштаба 1 : 50 000 при h = 10 м и iтр = 20°/00

![]()

По найденному значению заложения l можно выделить на карте участки, принципиально отличающиеся по характеру трассирования — так называемые участки вольного и напряженного ходов. Напряженным ходом называют участки местности длиной не менее 3—5 км, для которых осредненный (не учитывающий отдельных — частных колебаний рельефа) уклон iмест больше заданного уклона iТР трассирования. Там, где iмест < iTp — участки вольного хода.

На участках вольного хода трассу намечают по желаемому кратчайшему направлению, обходя лишь контурные преграды и участки с неподходящими геологическими условиями. При этом углы поворота трассы располагают против препятствий так, чтобы препятствие оказывалось внутри угла. Для того чтобы удлинение трассы было минимальным, углы поворота трассы не должны превышать

15-25°.

Назначив радиусы круговых кривых и произведя разбивку пикетажа по отметкам, снятым с карты, строят в масштабе карты или в более крупном масштабе продольный профиль и на него наносят

проектную линию. На основе анализа продольного профиля дают оценку варианта, а в случае необходимости трассируют другие

варианты.

На участках напряженного хода описанный способ трассирования не пригоден, так как не будет выдержан заданный уклон трассирования. Для соблюдения уклона необходимо произвести развитие линии, для чего на карте предварительно намечают линию нулевых работ, а затем, руководствуясь ее положением, определяют положение трассы.

Линия нулевых работ — это такой вариант расположения трассы, при котором заданный проектный уклон дороги выдерживается без устройства насыпей и выемок.

Линию нулевых работ на участках напряженного хода намечают раствором циркуля, равным Z, последовательно засекая соседние горизонтали и соединяя найденные точки отрезками прямых (на рис. 101 пунктирные линии).

Очевидно, что линия нулевых работ еще не может быть осью будущей дороги, так как эта линия состоит из большого числа коротких звеньев, сопряжение которых кривыми невозможно из-за ограничений минимальных значений радиусов. Поэтому линию нулевых работ приходится заменять участками более длинных прямых или, иными словами, спрямлять. Спрямление неизбежно ведет к отступлению от линии нулевых работ и к появлению определенных объемов земляных работ. Однако если спрямление выполнено с небольшими отступлениями от линии нулевых работ, то и объемы возникающих земляных работ невелики. I

Укладку линии нулевых работ на карте рекомендуется начинать € участков напряженного хода и вести ее к участкам вольного хода, где трассирование обычно не вызывает особых затруднений.

После спрямления линии нулевых работ измеряют транспортиром углы поворота трассы и, пользуясь специальным шаблоном (рис. 102) или циркулем и соблюдая нормативные ограничения, назначают радиусы R круговых кривых. Затем по трассе разбивают пикетаж. Он может быть сокращенным — через пять или два пикета — и находят интерполированием по горизонталям отметки всех пикетов и точек перелома рельефа по трассе. По отметкам и пикетажу отроят продольный (черный) профиль, а затем, руководствуясь техническими нормами, проектируют профиль дороги (красный профиль).

При выборе наилучшего варианта трассы руководствуются не только положением линии нулевых работ. При этом, стремясь к максимальной прямолинейности трассы, учитывают также перспективные размеры перевозок, и в случае, если они значительные, отдают предпочтение вариантам более спрямленных трасс, даже если это требует значительного увеличения объемов работ. При малых размерах грузовых и пассажирских перевозок предпочтение отдают трассам с минимальными объемами работ.