- •Глава I

- •§ 1. Основные виды инженерных сооружений

- •§ 2. Проект и его содержание

- •§ 3. Стадии проектирования

- •§ 4. Изыскания

- •Глава II

- •§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий

- •§ 6. Экономическое сравнение вариантов

- •§ 7. Экономическое трассирование

- •§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве

- •§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

- •§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

- •§ 1. Подземные воды

- •Глава IV

- •§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах

- •§ 13. Суффозия

- •§ 14. Оползни

- •§ 15. Болота - торфяники

- •§ 16. Промерзание грунта

- •§ 17. Вечная мерзлота

- •§ 18. Тектонические явления

- •Глава V

- •§ 20. Инженерно-геологические карты

- •§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

- •§ 22. Правила безопасного| ведения

- •§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок

- •§ 24. Электроразведка

- •§ 25. Сейсморазведка

- •§ 26. Магнитная разведка

- •§ 27. Гравиметрическая разведка

- •§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов

- •§ 29. Гидрогеологические исследования

- •§ 30. Поиски строительных материалов

- •Глава VI

- •§ 31. Роль гидрологических изысканий

- •§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс

- •§ 33. Речная система

- •§ 34. Река и ее характеристики

- •§ 35. Закономерности движения воды в русле

- •§ 36. Режим уровней и расходов воды

- •§ 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток

- •§ 38. Способы определения нормы стока

- •§ 39. Обеспеченность стока

- •§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды

- •§ 41. Работа и энергия реки

- •§ 42. Кривая подпора

- •§ 43. Речные наносы

- •§ 44. Регулирование стока

- •Глава VII

- •§ 45. Изучение колебаний уровней воды

- •§ 46. Геодезические работы

- •§ 48. Определение расходов воды

- •§ 49. Изучение твердого стока

- •§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ

- •Глава VIII

- •§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 52. Технические требования

- •Глава IX

- •§ 53. Состав

- •§ 55. Трассирование

- •§ 56. Полевое трассирование

- •§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

- •Глава X

- •§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 59. Виды планового

- •§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования

- •1. Оценка проекта планового обоснования

- •§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования

- •§ 62. Обработка результатов измерений

- •§ 63. Крупномасштабные топографические съемки

- •§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях

- •Глава XI

- •§ 65. Требования

- •§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов

- •§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков

- •§ 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий

- •§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

§ 24. Электроразведка

Геофизические методы используют для изучения строения Земли, для поисков и разведки полезных ископаемых, для геологического картирования, при инженерно-геологических изысканиях различных сооружений. Эти методы позволяют определить и разделить напластования скальных глинистых и сыпучих пород, обнаружить карстовые полости и плоскости скольжения оползней, установить трещиноватость пород и уровень грунтовых вод, глубину залегания вечной мерзлоты и многое другое. В сочетании с разведочными работами геофизические методы позволяют значительно сократить объем буровых и горнопроходческих работ и уточнить геологический разрез (рис. 26).

Электроразведка основывается на изучении условий прохождения электрического тока в различных грунтах. При этом используются либо естественные, либо искусственные электрические

поля.

Постоянные естественные электрические поля возникают в грунтах в силу естественных природных процессов, поскольку грунт с содержащимися в нем минералами и солевыми растворами является электролитическим источником тока. Переменные естественные электрические поля возбуждаются в грунтах Солнцем.

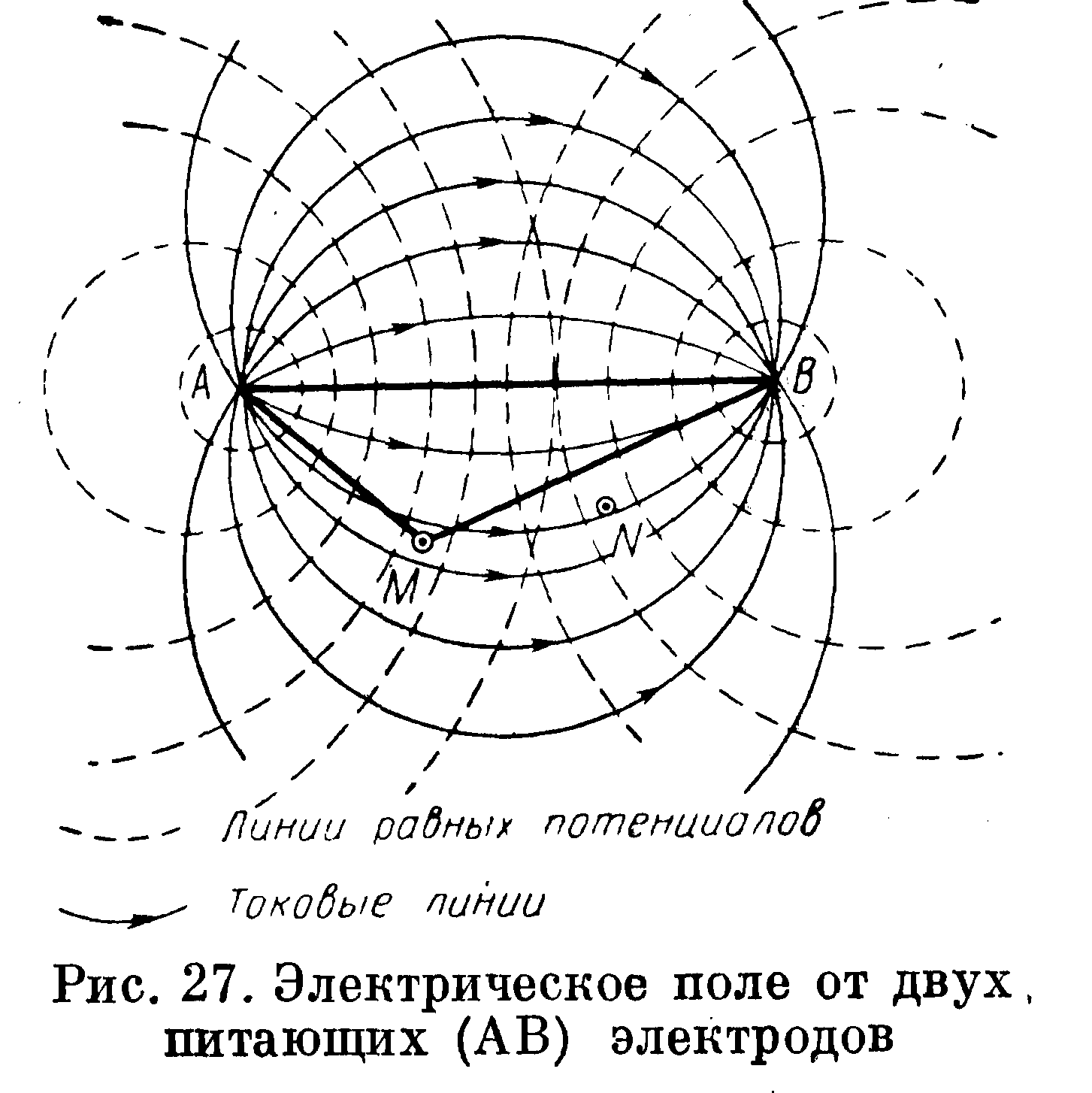

Искусственные электрические поля создаются пропусканием постоянного или переменного тока через два забитых в грунт заземления. Если в точке А (рис. 27) заземлен один питающий электрод, а в точке В — другой, то в точке М возникнут два противоположных по знаку потенциала:

в точке М от электрода А

![]()

в точке М от электрода В

![]()

Общий потенциал в точке М от двух электродов будет равен

![]()

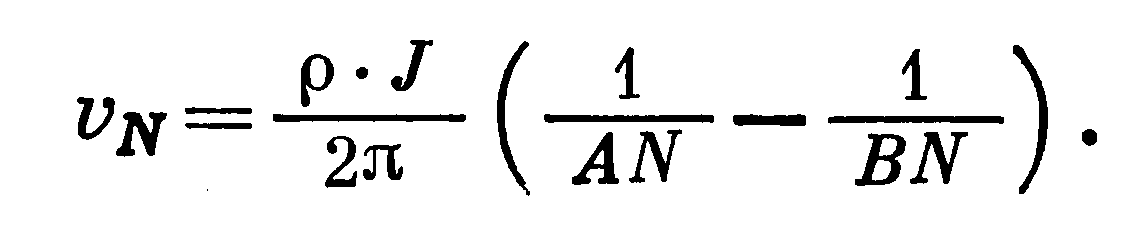

Рассуждая аналогично, можно для точки N записать

Разность потенциалов между точками М и N равна

![]()

Практическая реализация

этой формулы сводится к тому, что по

известному значению силы тока /, расстоянию

между электродами и измеренной

разности

![]() потенциалов можно найти удельное

сопротивление р грунта, т. е.

потенциалов можно найти удельное

сопротивление р грунта, т. е.

![]()

где К — коэффициент, зависящий от взаимного расположения электродов А, В, М, N и равный

![]()

В формуле (1) К

— выражается в метрах;

![]() — в омах на метр,

— в омах на метр,

![]() = 3,14.

= 3,14.

Удельное электрическое сопротивленце грунтов зависит от лито-логического состава, структуры, степени пористости и трещиноватости, от содержания в порах воды и ее минерализации. Удельное сопротивление грунтов колеблется в довольно широких пределах, например, у известняков оно равно 500—1000 ом-м, у глин — 5— 60 ом-м.

Если измерения ведутся в

однородной среде (грунте), то полученное

сопротивление получается истинным. В

реальных условиях приходится иметь

дело с грунтами неоднородными, сложной

конфигурации. Измеряемое сопротивление

оказывается отличным от истинного;

такое сопротивление называют кажущимся

![]() .

.

Для интерпретации результатов

сравнивают характер полученных

кривых изменения

с характером кривых

![]() ,

рассчитанных теоретически. На основе

этого сравнения можно установить

границы и форму отдельных геологических

объектов, если они имеют заметно разные

электрические сопротивления. К сожалению,

решение такой задачи часто оказывается

неоднозначным в силу того, что удельное

сопротивление одних и тех же пород

подвержено значительным колебаниям

в зависимости не столько от минерального

состава, сколько от степени обводненности

и солевого состава находящихся в

грунте вод.

,

рассчитанных теоретически. На основе

этого сравнения можно установить

границы и форму отдельных геологических

объектов, если они имеют заметно разные

электрические сопротивления. К сожалению,

решение такой задачи часто оказывается

неоднозначным в силу того, что удельное

сопротивление одних и тех же пород

подвержено значительным колебаниям

в зависимости не столько от минерального

состава, сколько от степени обводненности

и солевого состава находящихся в

грунте вод.

Существует несколько методов электроразведки. Рассмотрим наиболее часто применяемый при инженерных изысканиях — метод сопротивлений.

В состав установки, показанной

на рис. 28, входят следующие элементы: А

и В

— питающие электроды

— металлические штыри, забиваемые в

грунт и подключенные к батарее сухих

элементов; М и

N

— приемные электроды

с включенным в их цепь потенциометром

![]() ;

О — центр зондирования.

Расстояние между точками А

и В

называют разносом

электродов. При включенной установке

большая часть тока, идущего от электрода

А к

электроду Б, располагается в верхней

части разреза; практически считается,

что по методу сопротивлений можно

выявить объекты, находящиеся на глубине

не более 1/3 АВ. Поэтому

для пропускания тока через более

глубоко-лежащие слои грунта необходимо

увеличивать разнос электродов. В

производственных условиях метод

сопротивлений применяется в двух

вариантах: как метод вертикального

электрозондирования (ВЭЗ) и как метод

электропрофилирования.

;

О — центр зондирования.

Расстояние между точками А

и В

называют разносом

электродов. При включенной установке

большая часть тока, идущего от электрода

А к

электроду Б, располагается в верхней

части разреза; практически считается,

что по методу сопротивлений можно

выявить объекты, находящиеся на глубине

не более 1/3 АВ. Поэтому

для пропускания тока через более

глубоко-лежащие слои грунта необходимо

увеличивать разнос электродов. В

производственных условиях метод

сопротивлений применяется в двух

вариантах: как метод вертикального

электрозондирования (ВЭЗ) и как метод

электропрофилирования.

Метод ВЭЗ заключается в

определении

при

последовательно увеличиваемых разносах

(а следовательно, и

увеличивающейся

глубине проникновения тока) питающих

электродов А, В и

неизменном положении центра

зондирования О. На

основании этих измерений можно

построить кривую ВЭЗ, как функцию разноса

АВ (точнее

— полуразноса![]() ).

Например, для двухслойного горизонтального

разреза, у которого

).

Например, для двухслойного горизонтального

разреза, у которого![]() ,

кривая ВЭЗ будет иметь вид, показанный

на рис. 29.

,

кривая ВЭЗ будет иметь вид, показанный

на рис. 29.

При малых разносах![]() на графике это участок прямой; по мере

увеличения разноса ток начинает проникать

во второй пласт пород и рк

постепенно растет, пока не достигает

на графике это участок прямой; по мере

увеличения разноса ток начинает проникать

во второй пласт пород и рк

постепенно растет, пока не достигает![]() ;

влияние верхнего пласта при этом мало

сказывается. Полученную таким образом

кривую ВЭЗ сравнивают с теоретическими

кривыми и, подобрав наиболее подходящую,

дают инженерно-геологическую интерпретацию

разрезу. При наличии двухслойного

разреза геологическая интерпретация

делается достаточно уверенно, если же

разрез многослойный, задача существенно

усложняется и теряет однозначность,

т.е. вступает в силу принцип эквивалентности,

когда над различными геологическими

разрезами могут быть одинаковые кривые

ВЭЗ. В таких случаях определить характер

разреза можно только на основе данных

контрольных буровых скважин.

;

влияние верхнего пласта при этом мало

сказывается. Полученную таким образом

кривую ВЭЗ сравнивают с теоретическими

кривыми и, подобрав наиболее подходящую,

дают инженерно-геологическую интерпретацию

разрезу. При наличии двухслойного

разреза геологическая интерпретация

делается достаточно уверенно, если же

разрез многослойный, задача существенно

усложняется и теряет однозначность,

т.е. вступает в силу принцип эквивалентности,

когда над различными геологическими

разрезами могут быть одинаковые кривые

ВЭЗ. В таких случаях определить характер

разреза можно только на основе данных

контрольных буровых скважин.

Вертикальное электрозондирование ведется по заранее намеченным профилям или сетке квадратов. Густота точек на участке зависит от требуемой детальности исследований. Расстояния между профилями, в зависимости от размеров участка, назначают равными 50, 100 и даже 200 м; при более высокой детальности расстояния уменьшают до 30, 20, 10 м. Расстояния между точками на профиле (шаг профиля) не должны быть более 20 м. Расстояние между приемными электродами МN обычно назначают равным или кратным шагу профиля.

При использовании метода электропрофилирования размеры установки, т. е. разнос электродов, сохраняются неизменными,

но вся установка последовательно

перемещается на величину МN

(рис. 30). Двигаясь по

намеченному профилю, определяют удельные

сопротивления

![]() и

приписывают их точкам О.

Всякое заметное

изменение

подтверждает проникновение тока в новый

пласт и тем самым возможность получения

глубины и профиля границы раздела

пластов. Для уточнения результатов

наблюдений измерения

для одного и того же профиля выполняют

при двух, а иногда и трех разносах.

и

приписывают их точкам О.

Всякое заметное

изменение

подтверждает проникновение тока в новый

пласт и тем самым возможность получения

глубины и профиля границы раздела

пластов. Для уточнения результатов

наблюдений измерения

для одного и того же профиля выполняют

при двух, а иногда и трех разносах.

Методы электроразведки используют для изучения рельефа и глубины залегания коренных пород и поверхностных отложений, для расчленения пород с разным литологическим составом, для выявления интрузивных тел, тектонических нарушений, для оконтуривания грунтовых и подземных вод, исследования оползней и др.

Геодезические работы при электроразведке сводятся к разбивке на местности профиля или системы параллельных профилей, к обозначению и закреплению на профиле точек установки АМNВ и точки О.

В зависимости от местных условий, требуемой точности и деталь- ыостй исследований при разбивке применяют различные геодезические методы. В конечном итоге профили с находящимися на них точками наблюдений должны быть привязаны к геодезической основе, т. е. определены их координаты й высоты и вся система профилей нанесена на отчетную геологическую карту.

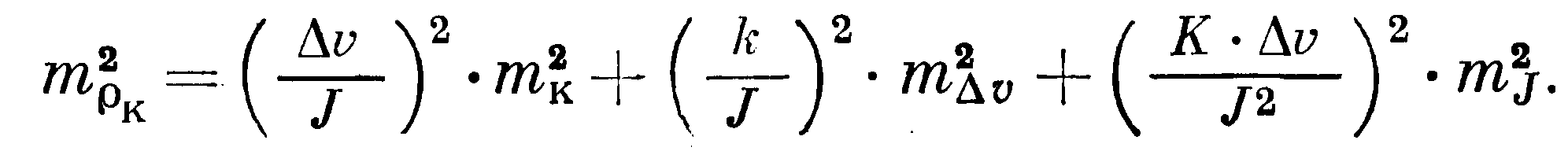

Вопрос о точности геодезических работ при электроразведке, как впрочем й при других геофизических методах, еще нуждается в доработке и уточнениях. А. С. Лавриков [26] в вопросе точности геодезических работ исходит из основной формулы метода электроразведки и требований Инструкции по электроразведке [17], в которой говорится о том, что разность между основным и повторным (контрольным) определением не должна превышать 5 % (предельная ошибка) от величины измеренного сопротивления. Тем самым можно принять, что средняя квадратическая ошибка одного измерения будет равна

Дифференцируя уравнение (1) и переходя к ошибкам, получаем

Исходя из принципа равного влияния входящих ошибок, можно найти ошибку тк определения коэффициента установки К

т. е. коэффициент установки следует определять со средней квадратической ошибкой 1 % или с относительной ошибкой 1 : 100. Столь невысокая точность не требует применения специальных средств, поэтому измерения расстояний производят предварительно размеченными проводами установки.

Положение отдельного профиля или системы профилей электроразведки должно наноситься на отчетную карту; при этом ошибка в положении наиболее удаленной точки профиля по отношению к начальной (исходной на данном участке) не должна превышать 2 мм на карте. Высоты точек профиля достаточно определять с ошибкой порядка 2% от глубины залегания опорного горизонта; в качестве опорного электрического горизонта можно принять любой, но обычно за опорный принимают последний из нужных для оценки на данном участке. При гидрогеологических исследованиях за опорный принимают водоупорный горизонт.