- •Глава I

- •§ 1. Основные виды инженерных сооружений

- •§ 2. Проект и его содержание

- •§ 3. Стадии проектирования

- •§ 4. Изыскания

- •Глава II

- •§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий

- •§ 6. Экономическое сравнение вариантов

- •§ 7. Экономическое трассирование

- •§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве

- •§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

- •§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

- •§ 1. Подземные воды

- •Глава IV

- •§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах

- •§ 13. Суффозия

- •§ 14. Оползни

- •§ 15. Болота - торфяники

- •§ 16. Промерзание грунта

- •§ 17. Вечная мерзлота

- •§ 18. Тектонические явления

- •Глава V

- •§ 20. Инженерно-геологические карты

- •§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

- •§ 22. Правила безопасного| ведения

- •§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок

- •§ 24. Электроразведка

- •§ 25. Сейсморазведка

- •§ 26. Магнитная разведка

- •§ 27. Гравиметрическая разведка

- •§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов

- •§ 29. Гидрогеологические исследования

- •§ 30. Поиски строительных материалов

- •Глава VI

- •§ 31. Роль гидрологических изысканий

- •§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс

- •§ 33. Речная система

- •§ 34. Река и ее характеристики

- •§ 35. Закономерности движения воды в русле

- •§ 36. Режим уровней и расходов воды

- •§ 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток

- •§ 38. Способы определения нормы стока

- •§ 39. Обеспеченность стока

- •§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды

- •§ 41. Работа и энергия реки

- •§ 42. Кривая подпора

- •§ 43. Речные наносы

- •§ 44. Регулирование стока

- •Глава VII

- •§ 45. Изучение колебаний уровней воды

- •§ 46. Геодезические работы

- •§ 48. Определение расходов воды

- •§ 49. Изучение твердого стока

- •§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ

- •Глава VIII

- •§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 52. Технические требования

- •Глава IX

- •§ 53. Состав

- •§ 55. Трассирование

- •§ 56. Полевое трассирование

- •§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

- •Глава X

- •§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 59. Виды планового

- •§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования

- •1. Оценка проекта планового обоснования

- •§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования

- •§ 62. Обработка результатов измерений

- •§ 63. Крупномасштабные топографические съемки

- •§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях

- •Глава XI

- •§ 65. Требования

- •§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов

- •§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков

- •§ 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий

- •§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

Глава X

ИЗЫСКАНИЯ ПЛОЩАДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ

Площадные сооружения по назначению и занимаемой территории отличаются разнообразием, сказывающимся на составе и объеме инженерно-технических изыскании.

Состав изысканий на небольших по размерам площадках сравнительно прост и затрагивает только основные виды изыскании например: топографические, геологические, гидрологические. На больших, ответственных площадных объектах изыскания ведут по многим направлениям. Например, при строительстве городов и больших промышленных комплексов ведут изыскания:

1) инженерно-геологические и гидротеологические;

2) топографо-геодезические;

3) гидрологические, климатологические, почвенно-геоботанические и санитарно-гигиенические;

4) для земельно-хозяйственного устройства, озеленения и вертикальной планировки территории;

5) по инженерным сетям, транспорту, поискам строительных

материалов;

для составления проекта организации строительства.

Проектирование площадных сооружений, как правило, ведут в две стадии, а на крупных и сложных сооружениях и предприятий с проработкой технико-экономического обоснования (ТЭО).

Топографо-геодезические работы на стадии технического проекта включают:

1) сбор и изучение топографо-геодезических и аэрофотосъемочных материалов, составление картограмм покрытия съемками изучаемой территории;

2) создание планового и высотного обоснования крупномасштабных топографических съемок;

3) съемки и составление планов в масштабах 1 : 5000—1 : 2000|

4) съемки существующих подземных инженерных сетей;

5) топографо-геодезические работы по обслуживанию других видов изысканий (разбивке и привязка геологических выработок привязка гидрологических точек, съемка карьеров строительных материалов и др.)-

На стадии рабочего проектирования производят дополнительное сгущение планово-высотного геодезического обоснования и съемки в масштабах 1 : 1000—1 : 500.

§ 59. Виды планового

И ВЫСОТНОГО ОБОСНОВАНИЯ

НА ПЛОЩАДКАХ

Одним из основных документов при проектировании геодезического обоснования на площадках является: «Инструкция по топографо-геодезическим работам для городского, поселкового и промышленного строительства СН 212-73», а также Инструкции ГУГК.

В зависимости от размеров территории предстоящей съемки Инструкция СН 212—73 рекомендует создавать обоснование в виде геодезических построений, указанных в табл. 20.

|

|

|

Т |

а б л и ц а 20 |

Площадь съемки в га |

Вид геодезической сети |

Съемочное обоснование |

||

триангуляция или полиго-нометрия (класс) |

полигономет-рия или аналитическая сеть (разряд) |

нивелирование (класс) |

||

От 20 000 и выше От 5000 до 20 000 От 2500 до 5000 От 500 до 2500 От 250 до 500 До 250 |

2, 3, 4 3, 4 4 |

I и II I и II I и II I и II II |

II, III, IV II, III, IV III, IV IV IV IV |

Теодолитные ходы |

|

||||

Из табл. 20 следует, что простейший метод создания геодезического обоснования — теодолитные ходы — как самостоятельный и единственный вид обоснования может применяться только на площадях менее 2,5 км2; во всех остальных случаях плановое обоснование должно развиваться с использованием полигонометрии или аналитических сетей, а на территориях более 25 км2 с использованием триангуляции. При этом предлагается на незастроенных территориях при съемке в масштабе 1 : 5000 иметь один пункт триангуляции или полиногонометрии на 70—100 га, а при съемке в масштабе 1 : 2000 — один пункт на 30—50 га.

При создании планово-высотного обоснования на конкретном объекте рекомендуется вести проектирование с перспективой сгущения обоснования для выполнения более крупных масштабов съемки (1 : 500). Из этого пожелания следует важный вывод, что первоначально развиваемое на участке, на стадии технического проекта, плановое и высотное обоснование должно по густоте пунктов отвечать требованиям съемки в масштабах 1 : 5000—1 : 2000, а по точности соответствовать развиваемым в последующем сетям сгущения и съемкам в масштабе 1 : 500.

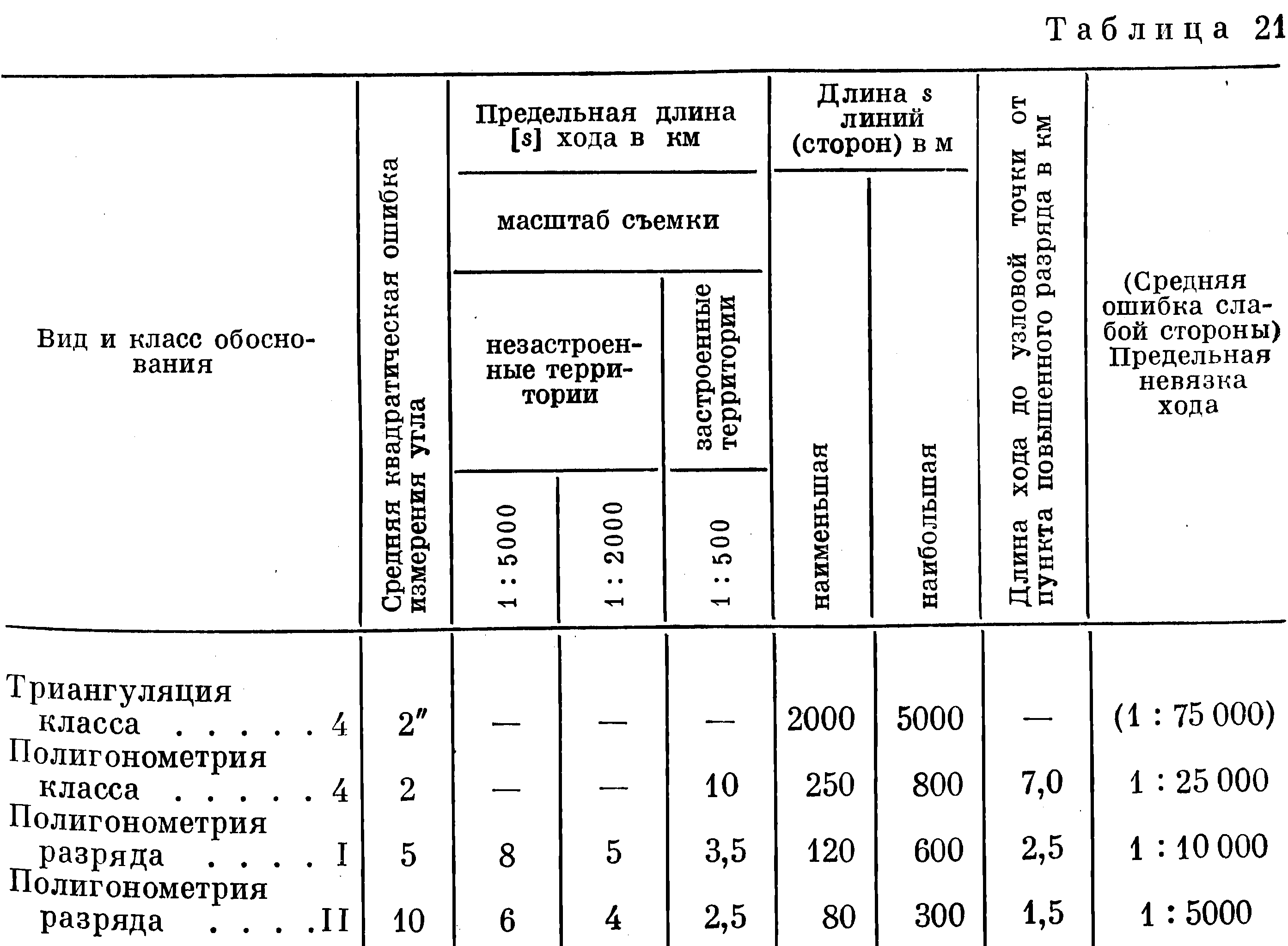

Основные показатели плановых геодезических сетей, развиваемых на площадных сооружениях, приведены в табл. 21.

Обращаясь к данным табл. 21, можно заметить, что по мере перехода от более низкого разряда обоснования к более высокому

точность измерения углов и точность хода в целом (невязки) повышается примерно в два раза. При таком коэффициенте повышения точности влияние ошибок исходных данных на невязку хода обычно выражается величиной 10—12%, что дает право не учитывать их в расчетах точности.

Съемочное обоснование прокладывают в виде одиночных теодолитных и нивелирных ходов и систем ходов с узловыми точками или в виде аналитических сетей.

Относительная невязка хода не должна превышать 1 : 2000, а предельная угловая невязка

![]()

где п — число сторон в ходе.

Максимально допустимые длины теодолитных ходов, прокладываемых между пунктами триангуляции полигонометрии или узловыми точками высших разрядов в зависимости от масштаба съемки и характера местности, указаны в табл. 22 [14].

Масштаб съемки |

Таблица 22 Территория в км |

|

застроенная |

незастроенная |

|

1 : 5000 1 :2000 1 : 1000 1 :500 |

4,0 2,0 1,2 0,8 |

6,0 3,0 1,8 1,2 |

Длины линий в теодолитных ходах не должны быть меньше 40 м и больше 350 м.

Высотное обоснование на площадках преимущественно создается нивелирными ходами IV класса и техническим нивелированием, а для площадей более 25 км2 — ходами IV и III классов.

Нивелирные ходы III класса на больших застроенных территориях прокладывают для сгущения высотной сети; на незастроенной территории эти ходы используют лишь в случаях, когда в силу больших размеров участка и отсутствия реперов высшего класса точность ходов IV класса оказывается недостаточной, тогда нивелирные ходы III класса выполняют роль главной высотной основы, на которую опираются ходы IV класса.

Длины ходов III класса, прокладываемых между реперами более высокого класса, не должны превышать 15 км, а между узловыми точками 5 км.

Точность ходов нивелирования III класса характеризуется средними квадратическими ошибками определения превышения;

![]()

и предельной невязкой хода, которая соответственно для равнинной и пересеченной местности не должна быть больше

![]()

где L — длина хода в километрах, п — число штативов в ходе.

Длины нивелирных ходов или полигонов IV класса и ходов технического нивелирования, прокладываемых по системе грунтовых и стенных реперов, а также по пунктам полигонометрии и съемочным точкам, инструкцией не регламентированы.

Средние квадратические ошибки превышения в ходах IV класса не должны быть больше

![]()

а предельная невязка хода не должна превышать величины, подсчитываемой по формуле

![]()

Предельные невязки в ходах технического нивелирования не должны превышать

![]()