- •Глава I

- •§ 1. Основные виды инженерных сооружений

- •§ 2. Проект и его содержание

- •§ 3. Стадии проектирования

- •§ 4. Изыскания

- •Глава II

- •§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий

- •§ 6. Экономическое сравнение вариантов

- •§ 7. Экономическое трассирование

- •§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве

- •§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

- •§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

- •§ 1. Подземные воды

- •Глава IV

- •§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах

- •§ 13. Суффозия

- •§ 14. Оползни

- •§ 15. Болота - торфяники

- •§ 16. Промерзание грунта

- •§ 17. Вечная мерзлота

- •§ 18. Тектонические явления

- •Глава V

- •§ 20. Инженерно-геологические карты

- •§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

- •§ 22. Правила безопасного| ведения

- •§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок

- •§ 24. Электроразведка

- •§ 25. Сейсморазведка

- •§ 26. Магнитная разведка

- •§ 27. Гравиметрическая разведка

- •§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов

- •§ 29. Гидрогеологические исследования

- •§ 30. Поиски строительных материалов

- •Глава VI

- •§ 31. Роль гидрологических изысканий

- •§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс

- •§ 33. Речная система

- •§ 34. Река и ее характеристики

- •§ 35. Закономерности движения воды в русле

- •§ 36. Режим уровней и расходов воды

- •§ 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток

- •§ 38. Способы определения нормы стока

- •§ 39. Обеспеченность стока

- •§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды

- •§ 41. Работа и энергия реки

- •§ 42. Кривая подпора

- •§ 43. Речные наносы

- •§ 44. Регулирование стока

- •Глава VII

- •§ 45. Изучение колебаний уровней воды

- •§ 46. Геодезические работы

- •§ 48. Определение расходов воды

- •§ 49. Изучение твердого стока

- •§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ

- •Глава VIII

- •§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 52. Технические требования

- •Глава IX

- •§ 53. Состав

- •§ 55. Трассирование

- •§ 56. Полевое трассирование

- •§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

- •Глава X

- •§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 59. Виды планового

- •§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования

- •1. Оценка проекта планового обоснования

- •§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования

- •§ 62. Обработка результатов измерений

- •§ 63. Крупномасштабные топографические съемки

- •§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях

- •Глава XI

- •§ 65. Требования

- •§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов

- •§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков

- •§ 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий

- •§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

§ 14. Оползни

Под оползнями понимают смещение части горных пород вниз по склону под действием силы тяжести, обусловленное деятельностью подземных и поверхностных вод.

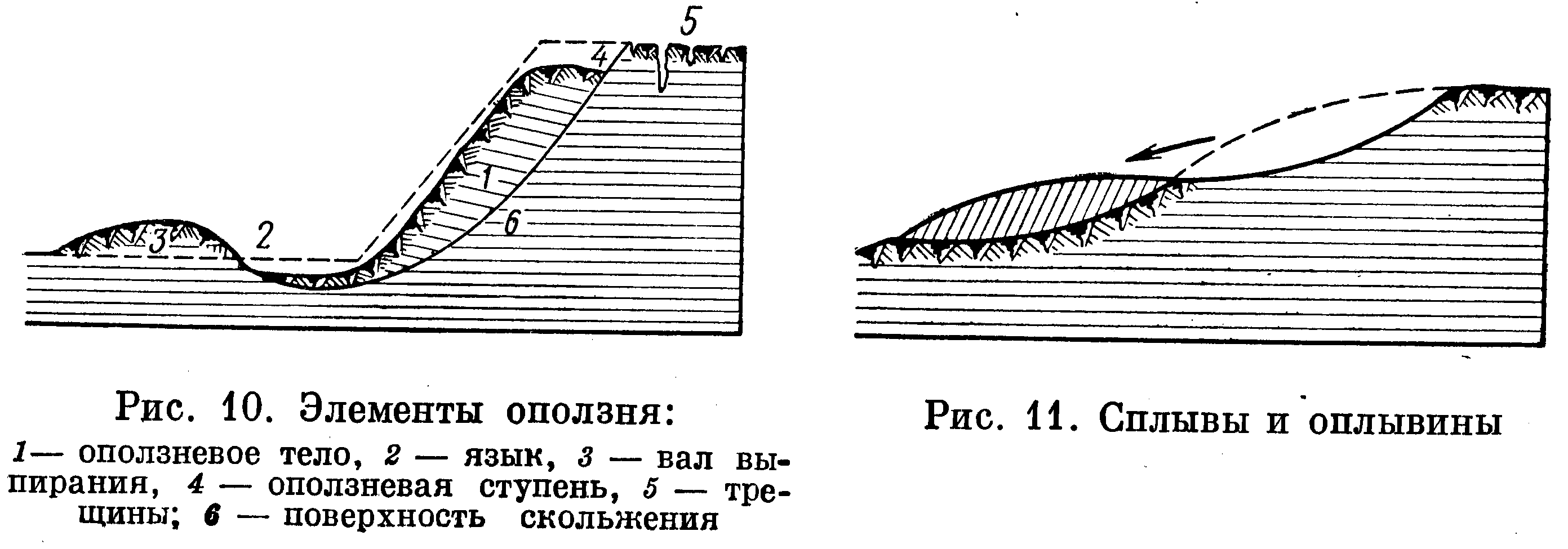

Основные элементы оползня показаны на рис. 10. Оползни широко распространены по территории Союза ССР. Они встречаются в Крыму, на Кавказе, по берегам озер, водохранилищ и многих рек, например Волги, Оки, Камы, Днепра, Дуная, Иртыша, Оби. Большое распространение оползней наносит существенный ущерб хозяйству: жилым зданиям, промышленным объектам, дорогам, трубопроводам, подземным коммуникациям, порталам тоннелей, береговым устоям мостов.

Оползни возникают только при определенных условиях, например, при крутых склонах рельефа, определенных составах пород и чередовании водоносных и водоупорных пластов, при выветрелости,трещиноватости и обводненности пород. Но главный фактор, стимулирующий оползневой процесс,—поверхностные и подземные воды.

Поверхностные (атмосферные) воды проникают в породы склона, утяжеляют их, обводняют отдельные горизонты и тем самым ослабляют силы сцепления в массиве породы (особенно в глинистых грунтах), что в конечном счете создает перевес сдвигающих сил над удерживающими; устойчивость склона при этом нарушается, и оторвавшийся массив грунта (оползень) начинает медленно скользить по склону. Обводнение и подмыв (подрезка) склона водами рек и водоемов

одновременно изменяет уровень грунтовых вод и лишает устойчивости вышележащие породы склона, что также ведет к началу движения массива грунта, т. е. образованию оползня.

Усилению оползневого процесса способствует такая, например, хозяйственная деятельность человека, как распашка склонов под сельскохозяйственные угодья, уничтожение растительности, сброс хозяйственных вод, утечка воды из водопроводящих систем, пригрузка склонов отвалами грунта, подрезка склонов.

Активизации оползневых процессов способствуют сейсмические толчки и сотрясения от движущегося транспорта.

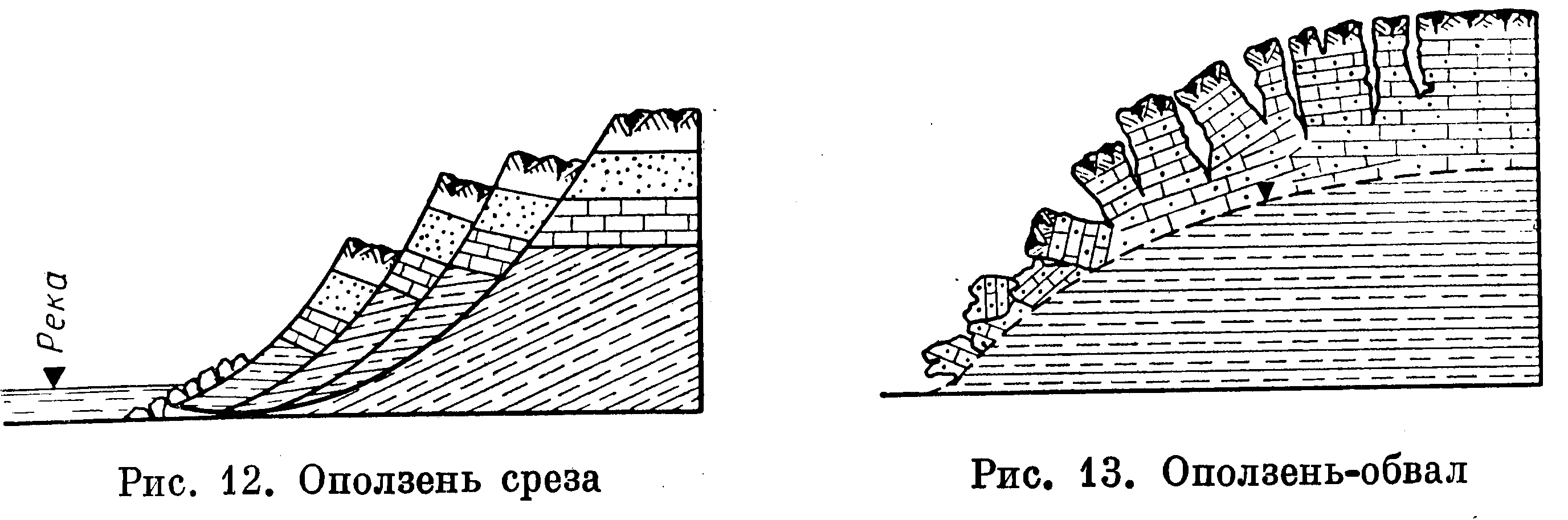

По размерам и характеру смещений оползни разделяют на сплывы, или оплывины, собственно оползни и оползни-обвалы.

Сплывы — это небольшие по площади и глубине (до 1 м) смещения поверхности склона (рис. 11). Оползни в собственном смысле — это смещение значительных масс по склону, состоящих из разных пород, но чаще из глинистых. Мощность оползней этого вида может быть различной — от 5 м (мелкие) до 20 м (глубокие) (рис. 12). Оползни-обвалы (рис. 13) особенно часто встречаются в горной местности, где склоны имеют значительную крутизну. Характерно для этого вида не только их сползание по склону, но и опрокидывание части пород, составляющих тело оползня.

Оползневый процесс может идти в различных по составу породах, но при этом чаще подстилающими (плоскостью скольжения) являются глины, суглинки или супеси.

Смещения оползневого тела носят характер не подчиняющийся какой-либо явно выраженной закономерности. Оползни, испытывающие частые, относительно регулярные смещения, называют свежими — активными; оползни, движение которых давно не возобновлялось, — успокоившимися. В оползне, периодически возобновляющем свою активность, часто наблюдается не одна, а несколько поверхностей скольжения, такие оползни называют многоярусными.

Приходя в движение, оползень смещается в плане и по высоте, причем величины этих смещений для различных частей оползня неодинаковы. Естественно, что сооружения, расположенные на оползне, испытывают неравномерные осадки и сдвиги, что нарушает

их прочность и работу. Поэтому при изысканиях инженерных сооружений особое внимание уделяется выявлению участков местности, где происходят оползневые процессы, или где они могут возникнуть после строительства сооружения.

Борьба с оползнями сложна, часто неэффективна, поэтому при выборе мест для сооружения изыскатели и проектировщики предпочитают обходить оползнеопасные участки. В случаях, когда этого сделать нельзя, принимаются предупредительные меры.

Противооползневые мероприятия сводятся в основном к ослаблению внешних факторов, способствующих оползанию грунта: устройство защитных покрытий, препятствующих проникновению атмосферных вод в грунт; дренирование подземных вод путем устройства водоотводящих штолен; устройство дамб, бун (полузатопленных дамб), защитных покрытий, защищающих склон от подмыва и обрушения; искусственное уполаживание склонов; укрепление склонов растительностью; мелиорация грунтов (силикатизация, битумизация, цементация).

Успех этих мероприятий во многом зависит от степени изученности и характера того или иного оползня. Такое изучение ведется, особенно на тех оползнях, на которых располагаются инженерные сооружения.

Наблюдения за оползневыми процессами могут вестись визуально, полуинструментально, с использованием геодезических и фотограмметрических средств и методов.

Геодезические методы измерения успешно применяются при изучении

движений оползневых масс и сооружений на оползнях. Геодезическими методами можно определить первые симптомы начинающихся подвижек грунта и прогнозировать движение оползня. Накапливаемые данные геодезических измерений на оползнях дают возможность полнее вскрыть причины и характер движения оползней, что очень важно для отыскания профилактических мер в борьбе с оползневыми явлениями.

Наблюдения за оползнями включают наблюдения за плановыми смещениями и за осадками как самого тела оползня, так и сооружений, стоящих на нем.

При организации наблюдений за оползнями следует исходить из требований точности определения смещений. К сожалению, пока еще не существует строго регламентированных норм, поэтому обычно исходят из некоторых прочностных и эксплуатационных показателей сооружений, из накопленного производственного опыта (табл. 4).

|

Таблица 4 |

|

Объект наблюдений |

Средняя квадратическая ошибка определения смещений относительно опорных пунктов |

|

в плане, мм |

по высоте, мм |

|

Оползневые массивы......... Сооружения на оползне ......... |

50 10 |

10 2 |

Для обеспечения указанной в табл. 4 точности приходится при бегать к достаточно высокоточным методам геодезических работ. При наблюдениях за плановыми сдвигами оползней часто используют створный метод, метод полигонометрии, геодезические засечки, аналитические сети. Наблюдения за осадками грунтового массива оползня обычно ведут тригонометрическим нивелированием, а за осадками промышленных, гражданских и других сооружений, рас положенных на оползне, высокоточным геометрическим нивелированием.

В основе каждого из названных способов лежат периодические, повторные определения смещений наблюдаемых точек.

Существенно важен при организации наблюдений за оползнями и сооружениями на них — выбор системы опорных пунктов (реперов). Эти пункты должны располагаться по возможности ближе к объектам наблюдений и в то же время находиться вне* оползневой зоны, чтобы обеспечивалась устойчивость опорных пунктов. Выбор соответствующего места для закладки опорных пунктов и реперов следует делать совместно с геологом, используя геологическую, геоморфологическую и топографическую карты.

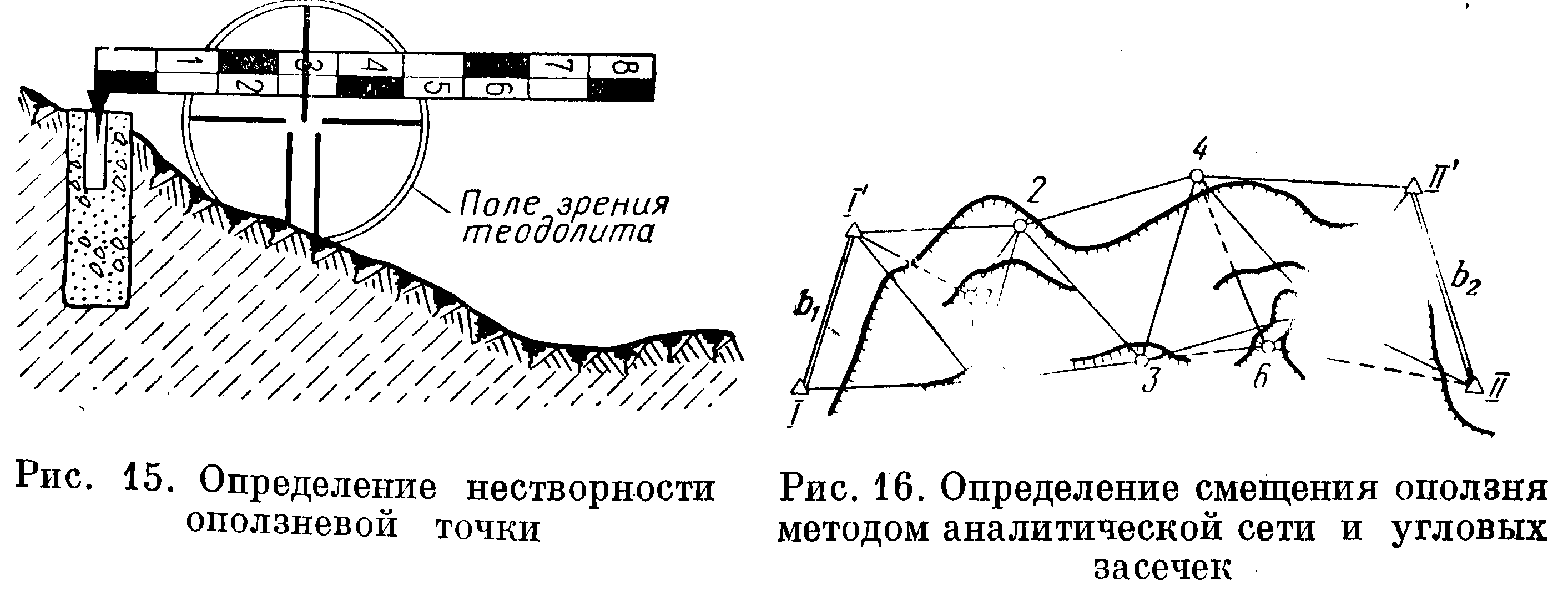

Простой и достаточно точный способ наблюдений за оползнями — способ продольных и поперечных створов (рис. 14). Этот способ применяется для наблюдений за оползневыми массивами и за оползнями, на которых оказываются такие сравнительно легкие сооружения, как автомобильные и железные дороги.

Наблюдения по продольным створам (/—/', //—//', III—ИГ) ведут в основном линейными промерами (рулеткой, лентой) между опорными пунктами {1—Г, II—II'. . .) и наблюдаемыми точками (1, 2, 3,4, . . .). Наблюдения на поперечных створах А—А', В—В' выполняют створным визированием при помощи теодолита. Величину нестворности точки на оползне в этом случае находят как отсчет по горизонтально расположенной рейке, пятка которой совмещена с центром наблюдаемой точки (рис. 15).

Если применение створного метода затруднено из-за отсутствия видимости или по другой причине, можно применять аналитические сети и различные виды геодезических засечек (рис. 16).

При наличии в сети двух измеренных базисов и углов можно определить в условной системе координаты всех точек наблюдений, Из сопоставления координат пунктов в двух циклах можно найти смещение точек оползня. Для исследования оползневых явлений применяются также фототопографические методы съемок — наземная стереофотограмметрическая съемка и аэрофотосъемка.

Наблюдения за осадками промышленных и гражданских сооружений, расположенных на оползнях, ведутся преимущественна при помощи геометрического нивелирования. При этом точность нивелирования зависит от назначения сооружения и его конструктивных особенностей. Применяется нивелирование IV, III и II классов.

Методика ведения наблюдений в основном аналогична той, которая рекомендуется инструкцией по нивелированию, однако в нее вносят специфический элемент, присущий данному виду работ, т. е. придают методике максимальное однообразие во всех циклах наблюдений. С этой целью, в частности, желательно, чтобы один и тот же наблюдатель вел наблюдения в примерно равных внешних условиях, одним комплектом инструментов.

Более подробные сведения о наблюдениях за оползнями можно найти в работе [2].