- •Глава I

- •§ 1. Основные виды инженерных сооружений

- •§ 2. Проект и его содержание

- •§ 3. Стадии проектирования

- •§ 4. Изыскания

- •Глава II

- •§ 5. Роль, состав и виды экономических изысканий

- •§ 6. Экономическое сравнение вариантов

- •§ 7. Экономическое трассирование

- •§ 8. Инженерная геология и ее роль в строительстве

- •§ 9. Инженерно-геологическая классификация горных пород

- •§ 10. Основные свойства горных пород как оснований сооружений

- •§ 1. Подземные воды

- •Глава IV

- •§ 12. Просадочные явления на лёссовидных породах

- •§ 13. Суффозия

- •§ 14. Оползни

- •§ 15. Болота - торфяники

- •§ 16. Промерзание грунта

- •§ 17. Вечная мерзлота

- •§ 18. Тектонические явления

- •Глава V

- •§ 20. Инженерно-геологические карты

- •§ 21. Буровые и горнопроходческие разведочные работы

- •§ 22. Правила безопасного| ведения

- •§ 23. Геодезическая привязка геологических выработок

- •§ 24. Электроразведка

- •§ 25. Сейсморазведка

- •§ 26. Магнитная разведка

- •§ 27. Гравиметрическая разведка

- •§ 28. Полевые методы изучения физико-технических свойств грунтов

- •§ 29. Гидрогеологические исследования

- •§ 30. Поиски строительных материалов

- •Глава VI

- •§ 31. Роль гидрологических изысканий

- •§ 32. Круговорот воды в природе. Водный баланс

- •§ 33. Речная система

- •§ 34. Река и ее характеристики

- •§ 35. Закономерности движения воды в русле

- •§ 36. Режим уровней и расходов воды

- •§ 37. Хар4ктеристики стока. Факторы, влияющие на сток

- •§ 38. Способы определения нормы стока

- •§ 39. Обеспеченность стока

- •§ 40. Расчеты максимального и минимального расхода воды

- •§ 41. Работа и энергия реки

- •§ 42. Кривая подпора

- •§ 43. Речные наносы

- •§ 44. Регулирование стока

- •Глава VII

- •§ 45. Изучение колебаний уровней воды

- •§ 46. Геодезические работы

- •§ 48. Определение расходов воды

- •§ 49. Изучение твердого стока

- •§ 50. Правила по технике безопасности при выполнении гидрометрических работ

- •Глава VIII

- •§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 52. Технические требования

- •Глава IX

- •§ 53. Состав

- •§ 55. Трассирование

- •§ 56. Полевое трассирование

- •§ 57. Особенности изысканий каналов, магистральных трубопроводов, линий электропередач, линий связи

- •Глава X

- •§ 58. Состав инженерно-геодезических изысканий

- •§ 59. Виды планового

- •§ 60. Составление и оценка проектов планового и высотного геодезического обоснования

- •1. Оценка проекта планового обоснования

- •§ 61. Методика угловых и линейных измерений. Методика нивелирования

- •§ 62. Обработка результатов измерений

- •§ 63. Крупномасштабные топографические съемки

- •§ 64. Техника безопасности при геодезических изысканиях

- •Глава XI

- •§ 65. Требования

- •§ 66. Причины нарушения устойчивости геодезических пунктов

- •§ 67. Выбор места и глубины закладки знаков

- •§ 68. Конструкция геодезических знаков для различных грунтовых условий

- •§ 69. Способы закладки грунтовых геодезических знаков

Глава VIII

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗЫСКАНИЯХ ТРАСС И ПЛОЩАДОК

§ 51. Назначение и состав инженерно-геодезических изысканий

Инженерно-геодезические изыскания проводятся для получения материалов, необходимых при проектировании и строительстве инженерных сооружений.

К инженерно-геодезическим изысканиям относятся:

1) изучение топографических условий района будущего строительства;

2) сбор и анализ материалов ранее выполненных геодезических работ: триангуляции, полигонометрии, нивелирных и съемочных сетей, топографических съемок;

3) создание новых плановых и высотных геодезических сетей;

4) создание съемочного обоснования;

5) топографические съемки;

6) трассировочные работы;

7) различные разбивочные и съемочные работы при других видах изысканий: инженерно-геологических, гидрогеологических,

гидрологических и т. д.

Инженерно-геодезические изыскания ведутся с соблюдением требований и рекомендаций нормативных документов Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР и Госстроя СССР.

По каждому объекту строительства составляют Программу инженерно-геодезических изысканий, в которой, кроме сведений о топографо-геодезической изученности территории, должно быть дано обоснование предполагаемых видов геодезических и топографических работ, дан проект основных геодезических работ с расчетом точности, рекомендована методика измерений, инструменты и очередность работ. К программе прилагаются схемы и картограммы дающие возможность установить местоположение объекта и основное содержание и объем топографо-геодезических работ.

§ 52. Технические требования

К ВЫБОРУ ПОЛОЖЕНИЯ СООРУЖЕНИЯ

НА МЕСТНОСТИ

Каждое вновь построенное сооружение должно отвечать комплексу экономических и технических требований, которые должны учитываться при изысканиях сооружения. Такой учет ведется по линии всех видов изысканий: экономических, геологических, гидрогеологических и геодезических; он заключается в соблюдении определенных нормативов и требований, приводимых в соответствующих инструкциях и указаниях.

1. Трассы линейных сооружений

В ходе инженерно-геодезических изысканий линейных сооружений в первую очередь решается вопрос о плановом и высотном

положении трассы. В плане трасса должна быть по возможности прямолинейной, так как всякое отклонение от прямолинейности приводит к ее удлинению и увеличению строительных и эксплуатационных затрат.

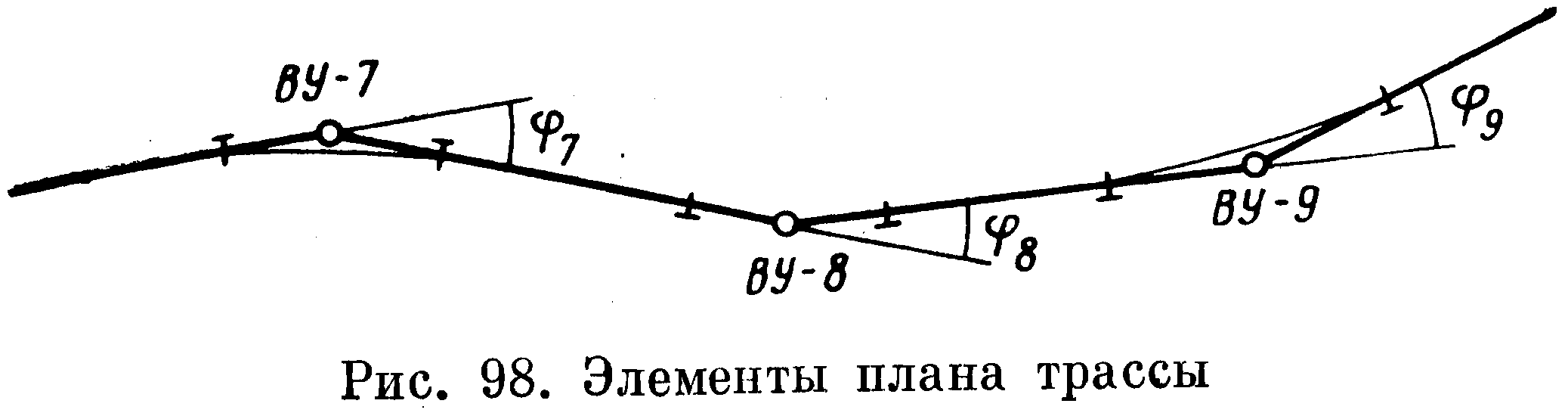

В продольном профиле трассы должен обеспечиваться определенный допустимый уклон. В условиях реальной местности одновременное соблюдение требований плана и профиля обычно встречает затруднения, поэтому приходится сознательно идти на искривления трассы для обхода ситуационных препятствий, участков с большими уклонами рельефа и неблагоприятными геологическими и гидрогеологическими условиями. Таким образом план трассы оказывается состоящим из отдельных прямых участков, которые сопрягаются кривыми (рис. 98).

Степень искривления трассы

определяется величинами назначаемых

углов поворота. Углом поворота трассы

называют угол

![]() ,образованный

при вершине (ВУ)

полигонального угла

продолжением направления предыдущей

стороны и направлением последующей

стороны.

,образованный

при вершине (ВУ)

полигонального угла

продолжением направления предыдущей

стороны и направлением последующей

стороны.

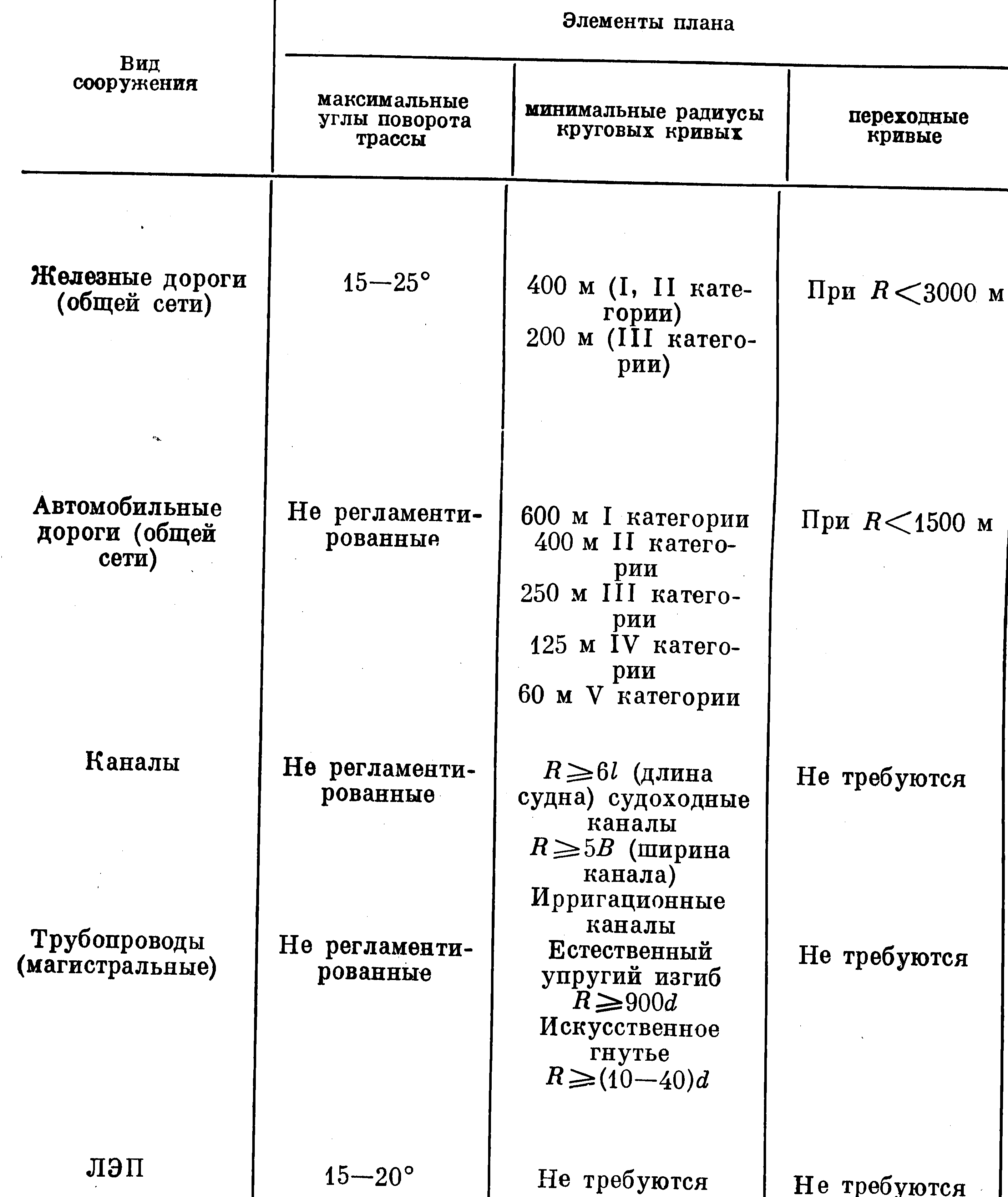

На трассах магистральных железных дорог (I и II категории), магистральных трубопроводов и ЛЭП рекомендуется, чтобы углы поворота не превышали 15—20°. Это приводит к незначительному удлинению линии будущей дороги или трубопровода.

Сопряжение прямолинейных участков трасс железных и автомобильных дорог, трубопроводов делается при помощи круговых кривых. Требования в отношении радиусов горизонтальных круговых кривых касаются преимущественно их минимально допустимых

значений, хотя очень большие радиусы также нежелательны. На железных дорогах минимально допустимыми являются радиусы 400-200 м, на автодорогах минимально допустимые значения радиусов колеблются (в зависимости от категории дороги) от 600 до 60 м, на каналах радиусы закруглений не должны быть меньше пятикратной ширины канала (ирригационные каналы) или шестикратной длины судна (судоходные каналы), на трассах трубопроводов -порядка 1000с?, где d — диаметр трубопровода.

На железных и автомобильных дорогах, при радиусах кривых соответственно меньше 3000 и 1500 м, для более плавного и безопасного прохождения транспортом кривых устраивают сложные кривые — круговые с переходными. Важнейший элемент профиля трассы — ее продольный уклон. Выдержать при трассировании заданный продольный уклон, особенно в сложной пересеченной местности, трудно, приходится не только значительно отступать от прямолинейного следования трассы, но и сознательно увеличивать длину трассы. Необходимость развития трассы чаще всего возникает в горной и предгорной местности.

На трассах магистральных железных дорог (I и II категории) уклон обычно не должен превышать 12°/00, а на дорогах местного значения 20°/00; на горных дорогах, где применяется усиленная кратная тяга, уклоны могут достигать ЗО°/00 - На автомобильных дорогах предельные уклоны изменяются от 40 до 90°/00. На участках, дорожных трасс, расположенных на горизонтальных кривых, приведенные выше значения уклонов полагается уменьшить (смягчить). Величину смягчения подсчитывают по эмпирическим формулам; обычно она достигает 1—3°/00 на железных дорогах и 10—50°/00 на автодорогах.

Особенно малые значения уклонов применяются на трассах ирригационных и водопроводных каналов. Уклоны здесь назначают из расчета получения так называемых неразмываемых и незаиляемых скоростей течения воды по каналу. При этом уклоны оказываются порядка 0,01—0,20°/00. На трассах напорных трубопроводов уклоны могут быть весьма значительными, а на ЛЭП они практически не регламентированы. .

Для плавного сопряжения отдельных элементов профиля (подъемы, горизонтальные площадки, спуски), а также для улучшения условий видимости на некоторых видах трасс, например дорожных,

устраивают вертикальные кривые. Радиусы вертикальных кривых, в зависимости от вида сооружения и направления кривой (выпуклая, вогнутая), колеблются в широких пределах — от 10 000 до 200 м.

В табл. 18 помещены основные требования к выбору и проектированию трасс линейных сооружений.

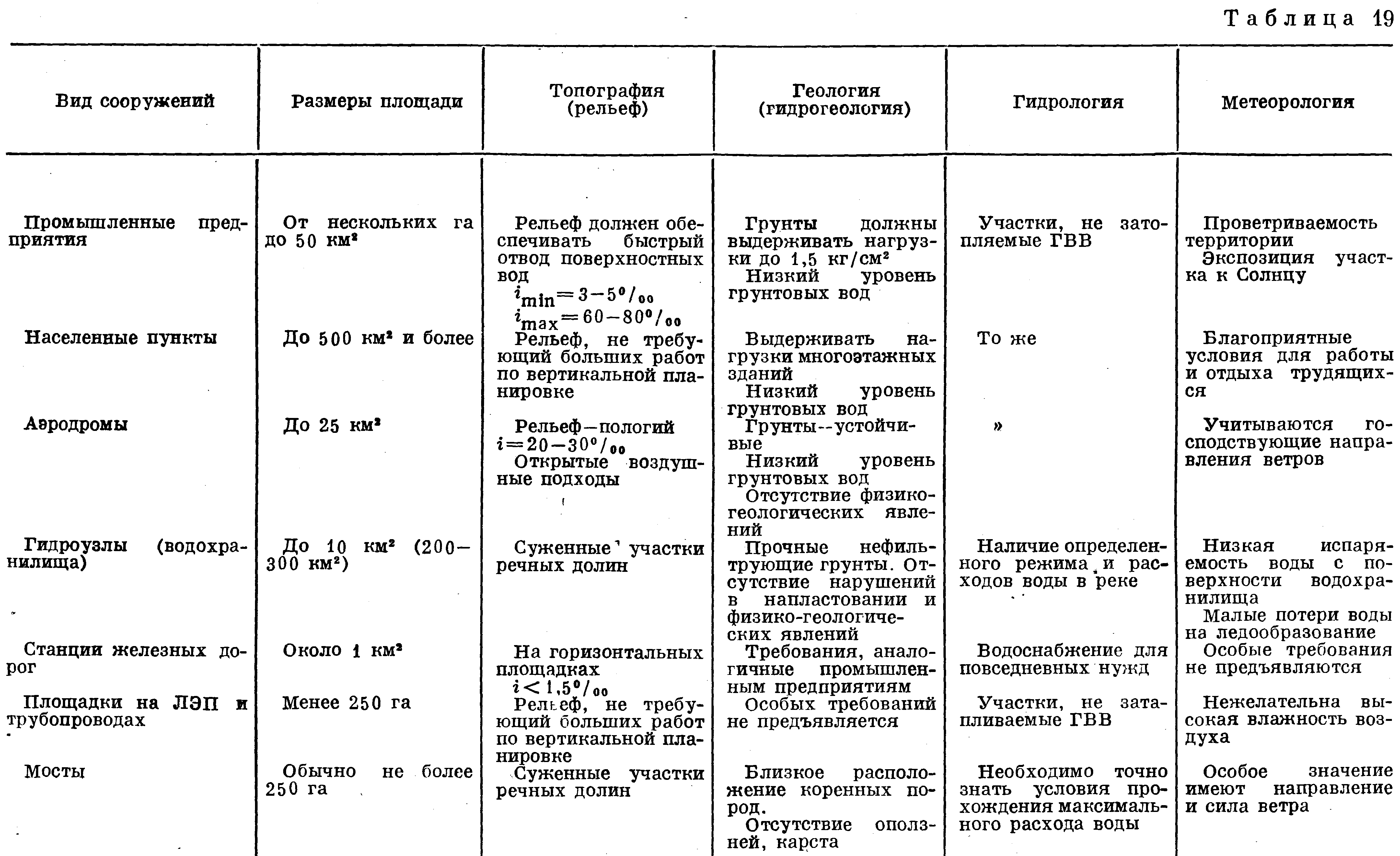

2. Площадочные сооружения

Размеры площадочных сооружений подвержены весьма большим колебаниям. Особенно значительны площади, занимаемые городами и большими населенными пунктами. Несколько меньшие размеры имеют промышленные объекты, аэропорты, гидроузлы. Малые площадки встречаются часто, в том числе на линейных сооружениях, например площадки подстанций ЛЭП, площадки головных сооружений, насосных и компрессорных станций на магистральных нефте- и газопроводах, места пересечений сооружений с водными препятствиями, площадки разъездов и станций на железных дорогах, участки добычи строительных материалов и многие другие площадки, различные по размерам и назначению.

Каждая площадка, предназначаемая для строительства сооружения, должна отвечать определенным техническим требованиям. Эти требования хотя и присущи определенным видам инженерных сооружений, все же можно назвать ряд общих положений, справедливых для большинства сооружений площадочного типа, которыми следует руководствоваться при выборе участка под строительство

сооружения.

Размеры площадки должны соответствовать размерам проектируемого сооружения, с учетом перспективы его расширения в будущем. Рельеф площадки должен быть таким, чтобы в последующем беспрепятственно, без больших планировочных и дренажных работ, мог быть осуществлен отвод поверхностных вод. В этом смысле большие уклоны рельефа так же нежелательны, как и малые. В частности, для площадок промышленных предприятий рекомендуется иметь уклоны от 5 до 6О°/00, на аэродромных участках — от 3 до 20°/00, на территориях железнодорожных станций — не более 1,5°/00. Территория площадки может быть и открытой, и залесенной. В последнем случае часть или вся площадь при строительстве освобождается от леса.

Площадка не должна затапливаться водами близрасположенных водотоков в период прохождения половодья или паводка. Отметки производственных и жилых зданий должны назначаться не менее чем на 0,5—1 м выше расчетного горизонта высоких вод; за расчетный принимается уровень с вероятностью превышения 1 или 2%. При выборе площадок (створов) гидроузлов и мостовых переходов главное внимание обращается на ширину долины реки и свойства грунтов основания. Обычно предпочтение отдается участкам, где ширина поймы меньше, так как это сокращает размеры сооружения, а следовательно, и объемы строительных работ. Геологическое строение участка должно гарантировать полную устойчивость сооружения без применения сложных, дорогостоящих оснований.

При проектировании гидротехнических сооружений кроме высокой прочности грунт должен обладать малым коэффициентом фильтрации, не иметь нарушений в залегании пластов при определенной их ориентации по отношению к створу плотины.

На участке будущего строительства не должны иметь место физико-геологические процессы (суффозия, просадочные явления, оползни). Подземные воды не должны быть агрессивными, в противном случае необходимо предусмотреть меры по защите бетона и металла от разрушающего воздействия воды.

Промышленные предприятия и населенные пункты нуждаются в больших количествах воды, поэтому при выборе места для таких сооружений важно предусмотреть наличие водных источников. Эти объекты в периоды строительства и эксплуатации нуждаются в хороших подъездных дорогах — железных и автомобильных, в снабжении газом, электроэнергией, топливом, водой, в бассейнах для сброса технических и других вод.

Вблизи обособленно расположенных промышленных объектов, аэропортов, гидроузлов должен быть участок свободной территории для строительства жилого поселка.

Наличие вблизи площадки карьеров строительных материалов в значительной степени удешевляет и ускоряет строительство Во всех случаях отводимые под строительство площадки должны занимать минимальные площади и по возможности располагаться

на участках, мало пригодных для сельскохозяйственных культур.

Дополнительные сведения о некоторых требованиях к различным видам площадных сооружений можно найти в табл. 19.