- •А.И. Ходанович математическое моделирование на компьютере

- •История математического моделирования на компьютере

- •Задачи аналитического и численного моделирования

- •1. Симметрия и модели с числовыми последовательностями

- •1.1 Формула пути равнопеременного движения

- •1.3 «Золотое сечение» и числа Фибоначчи

- •1.4 Сопротивление бесконечной электрической цепи

- •1.5 Сопротивление конечной электрической цепи

- •1.6 «Золотое сечение» в поле тяготения

- •Равенство тяжелой и инертной массы в свободном падении

- •2.2 Реальная динамика тела в среде

- •2.3 Цепная линия и метод кратных скобок Пуассона

- •2.4 Баллистическая кривая

- •2.5 Модели космической динамики

- •2.6 Посадка «Гюйгенса» на Титан

- •Задача Кеплера

- •Слайд 10. Компьютерно-графическое моделирование в небесной механике

- •2.8 Орбита в пространстве скоростей

- •2.9 Конические сечения в поле тяготения

- •2.10 Прецессия орбиты при малом возмущении

- •2.11 Задача трех тел в небесной механике

- •2.12 Задача о брахистохроне

- •Слайд 11. Иллюстрация экстремальной траектории в поле тяготения

- •2.13 Управление таймером в режиме реального времени

- •2.14 Физический опыт и модель измерений

- •2.15 Водяные часы

- •2.16 Фракталы в комплексной плоскости

- •Слайд 14. Комплексные отображения в нелинейной динамике

- •3. Колебания и адиабатические инварианты

- •3.1 Гармонический осциллятор

- •3.2 Задача «Бездонный колодец»

- •3.3 Фигуры Лиссажу

- •3.4 Параметрические колебания

- •3.5 Маятник Капицы

- •3.6 Хаотическое поведение маятника и отображение Пуанкаре

- •3.8 Задача с соударениями

- •3.9 Хаотические колебания при соударениях

- •3.10 Представление колебаний рядом Фурье

- •3.11 Два тела на пружине

- •3.12 Цепочка Ферми-Паста-Улама

- •3.13 Линейная цепочка связанных осцилляторов

- •3.14 Колебания мембраны в интерактивной графике

- •3.15 Вращение частицы в трехмерной графике

- •4. Вероятностно-статистическая линия математического моделирования

- •4.1 Нормальное распределение и статистический критерий

- •4.2 Распределение расстояний между молекулами газа

- •4.3 Радиоактивный распад изотопа

- •4.4 Флуктуации и биномиальный случай

- •4.5 Статистическое распределение с бесконечной дисперсией

- •4.6 Закон больших чисел и центральная предельная теорема

- •4.7 Статистические усреднения в эксперименте

- •4.8 Диффузия в модели случайных блужданий

- •4.9 Иерархия временных масштабов в броуновской динамике

- •4.10 Метод Монте-Карло с генератором случайных чисел

- •4.11 Алгоритмы числа

- •4.12 Модели плоских фигур

- •4.13 Площадь круга с малым возмущением

- •4.14 «Игла Бюффона»

- •4.15 Выделение сигнала на фоне «шумов»

- •4.16 Регрессионная модель эксперимента и метод наименьших квадратов

- •4.17 Модели линейной регрессии в планировании эксперимента

- •5. Дидактические игры математического моделирования

- •5.1 «Телепат»

- •5.2 Игрушка «Раскидай»

- •5.3 Игрушка «Ванька-встанька»

- •5.4 Игра Баше

- •5.5 «Перевернутая» игра Баше

- •5.6 Игра в 15

- •Литература

- •Ходанович

2.12 Задача о брахистохроне

Задача о брахистохроне (от греческого brachistos- кратчайший и chronos- время), или о кривой скорейшего спуска- одна из первых вариационных задач, была поставлена швейцарским математиком И.Бер-нулли в 1696 году и заключалась в следующем [3].

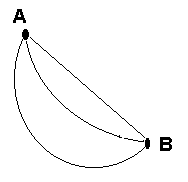

В вертикальной плоскости даны две точки А и В не лежащие на одной вертикали. Требуется среди всех кривых, проходящих через указанные точки, найти такую, спускаясь по которой под действием силы тяжести, материальная точка скатится из точки А в точку В за кратчайшее время (рис. 14).

Исходя

из закона сохранения энергии, считаем,

что скорость, достигнутая шариком на

заданном уровне, зависит только от

потери потенциальной энергии при

достижении этого уровня, а не от вида

траектории, по которой скатывается

шарик. Это означает, что

![]() . C другой стороны, геометрические

построения показывают, что

. C другой стороны, геометрические

построения показывают, что

![]() .

.

Используя

оптико-механическую аналогию

![]() ,

можно записать, что

,

можно записать, что

![]() .

Данное уравнение и есть дифференциальное

уравнение брахистохроны.

.

Данное уравнение и есть дифференциальное

уравнение брахистохроны.

Рис.14. К выводу уравнения брахистохроны

Эта задача знаменита тем, что, помимо значимости ее решения с точки зрения естественнонаучной, она стала источником идей совершенно новой области математики_ вариационного исчисления. Эта задача решалась математиками разных времен и всегда получалась хорошо известная кривая_ циклоида. Действительно, после разделения переменных, получаем уравнение вида:

![]() .

.

Введем

теперь новую переменную "ф",

полагая

![]() .

.

Тогда преобразования координат будут иметь вид:

Интегрирование

последнего уравнения приводит к

соотношению:

![]() ,

где в силу начальных условий x

= y = 0 при ф=0

и постоянная С1=0.

,

где в силу начальных условий x

= y = 0 при ф=0

и постоянная С1=0.

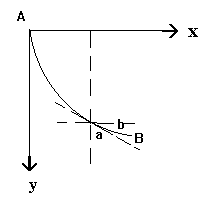

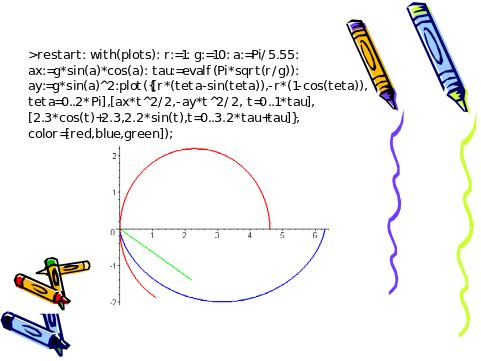

Слайд 11. Иллюстрация экстремальной траектории в поле тяготения

В

результате интегрирования имеем:

Полагая

здесь С/2 = r,

2ф = приходим

к стандартным параметрическим уравнениям

циклоиды:

![]()

Указание. Построить экстремальную траекторию, используя интерактивную графику; сравнить время движения по другим траекториям. Рассмотреть движение по наклонной прямой и дуге эллипса.

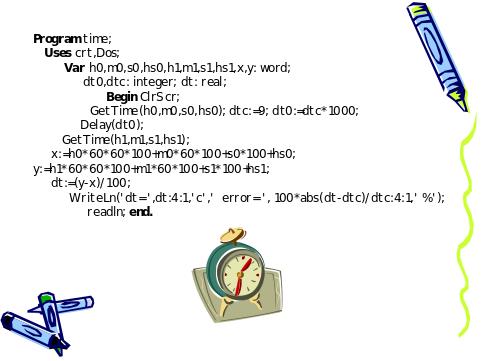

2.13 Управление таймером в режиме реального времени

Для отслеживания интервалов времени в ПК имеется специальное устройство- системный таймер. Это электронные часы, которые можно программно устанавливать, опрашивать, использовать в качестве «будильника» для выдачи сигнала процессору в заданное время или как прибор для измерения интервалов времени между внешними событиями. В системах программирования для этого имеются специальные процедуры управления таймером [43].

Слайд 12. Точность временной задержки в Pascal- программе

В ПК системный таймер работает с частотой 18,2 Гц, что обеспечивает точность на уровне 55 ms. Например, при измерении ускорения свободного падения с высоты ~1м в учебной лаборатории или измерении времени реакции человека на сигнал (0,2- 0,3 с) данной точности недостаточно.

Один из способов повышения точности измерения времени состоит в перепрограммировании системного таймера. Его частоту можно увеличить до 8192 Гц и более, а точность- до ~10-4 с и точнее. В статье Г.Г.Матаева приводится модуль на языке Паскаль для перепрограммирования системного таймера [25].