- •Часть I. Дифференциальная психология:

- •Глава 1. Познание природы человеческой

- •Глава 2. Общие принципы дифференциально- психологического анализа................................... 60

- •Часть II. Индивидуальная специфика

- •Глава 3. Грани ментальной реальности (I):

- •Глава 4. Грани ментальной реальности (II):

- •Часть III. Координаты индивидуальности

- •Глава 5. Темперамент — психобиологическая

- •Глава 6. Способности и интеллект ..........................144

- •Глава 7. Стиль человека: способы взаимодействия с миром..................................................................... 158

- •Глава 8. Базовые компоненты характера...........

- •Глава 9. Личностные различия.................................. 208

- •Глава 10. Иерархическая модель индивидуальности

- •Глава 11. Развивающаяся индивидуальность: возрастное измерение жизненного пространства....................... 257

- •Глава 12. Половые различия: биологическая эволюция и социальные традиции .......................................273

- •Глава 13. Социоэкономический статус

- •Глава 14. Разные полюса вида homo sapiens:

- •Часть V. "иные": за границей обычного ........... 317

- •Глава 15. Правила без исключений? ......................... 317

- •Глава 16. Феномен креативности .............................342

- •Глава 17. Типологии и классификации: от

- •Глава 18. Параметры индивидуального

- •Часть VII. Человек в контексте ситуации ......... 395

- •Глава 19. Семья—друзья—школа: влияние

- •Глава 20. Профессиональная компетентность и

- •20.2.2. Субъективные установки, продуктивность труда и

- •Глава 21. Реакции на стресс — защита или

- •Предисловие

- •Три стороны психологического знания

- •Феноменология человеческих различий

- •Корни субъективной реальности

- •Часть I. Дифференциальная психология: основные понятия

- •Глава 1. Познание природы человеческой индивидуальности

- •30 Дифференциальная психология: основные понятия

- •1.1. Предпосылки учения о различиях между людьми

- •Требования практики

- •Научный анализ фактов и первые эксперименты

- •1.2. Дифференциальная психология — право на независимость

- •1.3. Универсальные дихотомии человекознания: дифференциально-психологический аспект

- •" Сходство—различие "

- •" Наследственное— приобретенное"

- •" Идентификация—индивидуализация"

- •" Сознательное—внесознательное"

- •Третья координата — завершающий штрих

- •1.4. Иерархическая структура субъекта взаимодействия с миром: организм, индивид, личность, индивидуальность

- •46 Дифференциальная психология: основные понятия

- •Основные различия между человеком и высшими животными

- •1.4.1. Организм — телесный фактор индивидуальности

- •1.4.2. Индивид — предпосылка к личности

- •1.4.3. Личность — психологический носитель социальных свойств

- •1.4.4. Индивидуальность — интегральная биопсихосоциальная характеристика человека

- •1.4.5. Человек как субъект взаимодействия с миром

- •1.5. Дифференциально-психологическая парадигма в I изучении человека

- •56 Дифференциальная психология: основные понятия

- •1.6. Внутренний и внешний статус дифференциальной психологии

- •Глава 2. Общие принципы дифференциально-психологического анализа

- •2.1. Традиции формального подхода

- •62 Дифференциальная психология: основные понятия

- •Структурная динамика личности

- •2.3. Элементы гештальта и их интеграция в целостную структуру

- •2.4. Интраиндивидуальные и интериндивидуальные различия

- •2.5. Индивидуальные, типологические и групповые различия

- •2.6. Nature vs nurture: эндофакторы и экзофакторы в детерминации межиндивидуальной вариативности

- •Инвариантность, вариативность и детерминация

- •2.7. Перспективы интеракционизма: сила ситуаций х устойчивость диспозиций

- •2.8. Психодиагностические измерения человеческих различий

- •Сила и слабость тестологии

- •2.9. Статистическая оценка измеряемых явлений

- •Зависимая и независимая переменные

- •Факторный анализ

- •Проверка адекватности тестовых измерений: внутренняя и внешняя валидность оценок

- •Часть II. Индивидуальная специфика психических процессов

- •Глава 3. Грани ментальной реальности (I): ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, представления и воображение

- •82___ Индивидуальная специфика психических процессов

- •3.1. Исследования сенсорной сферы новорожденных

- •3.2. Сенсомоторные стратегии младенцев

- •84 Индивидуальная специфика психических процессов

- •3.3. Психомоторные стили

- •3.4. Индивидуальные параметры восприятия: перцептивные контроли и стили

- •90 Индивидуальная специфика психических процессов

- •92 Индивидуальная специфика психических процессовш

- •3.5. Представления—различия в образной сфере

- •Индивидуальная вероятность преобладания образов конкоетной модальности

- •3.6. Дифференциальные характеристики воображения

- •3.7. Типы внимания и памяти

- •96 Индивидуальная специфика психических процессов

- •3.8. Стилевые характеристики мышления

- •В познавательных процессах

- •100 Индивидуальная специфика психических процессов

- •Глава 4. Грани ментальной реальности (II): эмоциональные и регулятивные процессы, речь и сознание

- •4.1. Паттерны эмоционального взаимодействия

- •4.2. Эмоциональные предпочтения, реакции и стили

- •Зависимость изменений в эмоциональности ребенка от параметров внутрисемейной среды

- •4.3. Эмоциональные и неэмоциональные субъекты

- •106 Индивидуальная специфика психических процессов

- •4.4. Индивидуальные особенности регуляции и саморегуляции

- •108 Индивидуальная специфика психических процессов

- •4.5. Стиль речи: как мы говорим?

- •110 Индивидуальная специфика психических процессов

- •4.6. Стилевые особенности сознания

- •1 12 Индивидуальная специфика психических процессов

- •Часть III. Координаты индивидуальности человека

- •Глава 5. Темперамент — психобиологическая основа личности

- •5.1. Интерпретации понятия "темперамент": историко-психологический анализ

- •5.1.1. Темперамент как физиологический фактор поведения

- •1 16 Координаты индивидуальности человека

- •1 18 Координаты индивидуальности человека

- •5.1.2. Телесные проявления темперамента

- •120 Координаты индивидуальности человека

- •5.1.3. Психологическая интерпретация "магических типов"

- •5.2. Новый этап в изучении темперамента

- •5.2.1. Исследования структуры темперамента

- •128______ Координаты индивидуальности человека

- •5.2.2. Свойства нервной системы как предпосылка темперамента

- •132 Координаты индивидуальности человека

- •Сопоставление параметров нервной системы, темперамента и типа оеакиий

- •5.2.3. Дифференциальная психофизиология — новый раздел науки об индивидуально-типологических различиях

- •5.2.3.1. Регулятивная теория темперамента

- •5.2.3.2. Концепция структуры темперамента

- •5.3. Развитие темперамента в контексте психогенетических и лонгитюдных исследований

- •5.3.1. Первые проявления человеческой индивидуальности

- •5.3.2. Устойчивость темпераментальных показателей

- •5.4. Темперамент, стиль, характер: о статусе темперамента в структуре индивидуальных свойств

- •Глава 6. Способности и интеллект

- •6.1. Что измеряет iq?

- •6.2. Iq и способность к обучению

- •6.3. Формальный анализ интеллекта: от общего фактора к иерархическим моделям

- •6.4. Устойчивость интеллектуальных измерений

- •6.5. Наследственность и среда в детерминации интеллектуальных различий

- •6.6. Интеллект в структуре индивидуальных свойств

- •Энергетические и информационные параметры

- •Глава 7. Стиль человека: способы взаимодействия с миром

- •7.1. Весь мир — контекст

- •7.2. Соприкосновение с действительностью

- •7.3. Пространство стилевых проявлений: перцепция, когниция, личность

- •7.4. Феноменология когнитивного стиля

- •166 Координаты индивидуальности человека

- •7.5. Объяснительные концепции и интерпретация стилевых параметров

- •Полезависимые и поленезависимые

- •Аналитичные и синтетичные

- •170 Координаты индивидуальности человека

- •7.6. Компоненты индивидуального стиля деятельности

- •7.7. Контуры общей теории стиля

- •7.7.1. Единая концепция стиля человека

- •7.7.2. Стилевые метаморфозы

- •7.7.3. Интерпретация гипотезы о внутреннем и внешнем статусе стиля

- •Стиль в структуре индивидуальности

- •182 Координаты индивидуальности человека

- •Стиль человека: структура и функции

- •184 Координаты индивидуальности человека

- •Стилевая сфера: внутренний контур

- •Стилевая сфера: внешний контур

- •7.8. Типология стилей человека

- •Глава 8. Базовые компоненты характера

- •8.1. Структура характера

- •8.2. Характер и другие свойства индивидуальности

- •8.4. Стратегии предпочтения, образ-я и конструктивные рисунки

- •200 Координаты индивидуальности человека

- •8.5. Самооценка

- •8.6. Саморегуляция—настойчивость—воля

- •8.7. Система базовых ориентации: на себя, на предмет деятельности, на других людей

- •Глава 9. Личностные различия

- •9.1. Личность: дифференциально- психологический аспект

- •9.2. Корни человеческой личности

- •9.3. Концепции личностных черт

- •212 Координаты индивидуальности человека

- •Интроверсия Экстраверсия

- •Тревожность

- •9.4. Теории личностных факторов: три, шестнадцать, пять

- •Пять факторов: психометрическая модель

- •9.5. Нейропсихологическая интерпретация личностных параметров

- •9.6. Иерархическая организация личности

- •9.7. Формально-динамическая модель личности

- •Постоянство vs изменчивость

- •9.9. Интра- и интериндивидуальный статус

- •Глава 10. Иерархическая модель индивидуальности человека

- •10.1. Конституциональный (телесный) фактор

- •10.1.1. Морфофункциональные асимметрии

- •10.1.2. Нейрофизиологические гипотезы

- •10.2. Индивидные свойства индивидуальности

- •10.3. Личность и индивидуальность

- •10.4. Структура индивидуальности человека |

- •10.5. Метапараметры функционирования

- •10.6. Механизмы формирования и развития индивидуальности

- •10.6.1. Общепсихологическая концепция дифференциации

- •10.6.2. Законы дифференциации, координации и интеграции в формировании структурно-функциональной целостности индивидуальности

- •10.7. Системный анализ иерархии индивидуальных различий

- •Часть IV. Человек в группе

- •Е pluribus unum — групповой статус субъекта

- •Глава 11. Развивающаяся индивидуальность: возрастное измерение жизненного пространства

- •11.1. Групповые различия: методология и методы исследования

- •11.2. Биологические часы — генетически детерминированные паттерны индивидуальной) развития |

- •11.3. Ментальные часы — возрастная динамика психических функций

- •Когнитивная сфера

- •11.4. Социальные часы — этапы освоения действительности

- •11.5. Время личности — "я" в прошлом, настоящем и будущем

- •Глава 12. Половые различия: биологическая эволюция и социальные традиции

- •12.1. Половые различия и полоролевое поведение

- •12.2. Некоторые аспекты половой дифференциации

- •Специфика пола в пренатальном развитии

- •Половая идентификация у малышей

- •Мальчики и девочки в период созревания

- •Мужчины и женщины в период взрослости

- •12.3. Фактор пола и психика

- •Личностные переменные

- •12.4. Социальные стереотипы: настоящие мужчины и женщины

- •12.5. Полоролевое поведение личности: маскулинность, фемининность и андрогиния

- •12.6. Какая реальность скрывается за стереотипами?

- •Глава 13. Социоэкономический статус индивидуальности

- •13.1. Критерии различий между социальными группами

- •13.2. Экология индивидуального развития

- •13.4. Влияние статусного уровня на интеллект

- •13.5. Качество жизни: образование, наличие и сложность работы, деньги и здоровье

- •13.6. Стремление к достижениям в контексте социальной стратификации

- •Глава 14. Разные полюса вида homo sapiens: расы и этносы

- •14.1. Социокультурная координата индивидуальности

- •14.2. Кросс-культурные исследования физического развития, психических процессов и

- •Раннее физическое развитие

- •Интеллектуальная раса?

- •Культурные особенности речи

- •14.3. Воспитание в контексте культуры

- •Субъективно-нравственное понимание лжи

- •Морально-правовые суждения

- •Отношение к работе

- •Мечты о будущем

- •14.5. Национальный характер |

- •Культурные различия в обсуждении научных проблем

- •Часть V. "иные": за границей обычного

- •Глава 15. Правила без исключений?

- •15.5. Формы индивидуальной дезадаптации

- •Факторы риска и стиль жизни

- •15.6. Предпосылки личностных деформаций: матрица ситуаций, фактор уязвимости и синдром выученной беспомощности

- •15.7. Аномалии личности и антисоциальное поведение

- •Линии детства: природа—воспитание—опыт

- •Делинквентные подростки

- •Болезни личности или болезни общества?

- •Сексуальные девиации

- •Жертва и насильник: психологические особенности

- •15.8. Дифференциальная психиатрия и психотерапия

- •Глава 16. Феномен креативности

- •16.1. На грани... Сумасшествия или гениальности?

- •16.1.1. Творчество как форма душевного расстройства

- •16.1.2. Творчество как форма уникального самовыражения

- •16.2. Одаренность, талантливость, гениальность — в чем разница?

- •Дифференциально-психологический анализ феномена креативности

- •16.3. Механизмы креативности?

- •Скорость и вариативность vs метафоричность

- •Интеллектуальность vs оригинальность

- •16.4. Элементы жизненного пути .Творческой

- •16.5. Портрет гения

- •16.6. Конструктивные тенденции индивидуальности

- •Часть VI. Типовые измерения субъективной реальности

- •Свойства и типы.

- •Глава 17. Типологии и классификации: от сенсорики до личности

- •17.1. Понятие типа в психологии

- •17.2. Конституциональные типологии: от морфофункциональных координат индивидуальности к общим и частным типам нервной системы

- •17.3. Соотношение первой и второй сигнальных систем действительности

- •364 Типовые измерения субъективной реальности

- •17.4. Современные типологии темперамента

- •17.5. Личностные типы

- •368 Типовые измерения субъективной реальности

- •370 Типовые измерения субъективной реальности

- •17.6. Функциональная типология: поведенческие стратегии индивидуальности

- •Типологии

- •17.7. Ученый в контексте таксономии исследовательских типов

- •Старое о старом

- •Глава 18. Параметры индивидуального самосознания — способы интерпретации событий

- •18.1. Универсальные факторы субъективных семантических пространств

- •18.2. Личностные конструкты как "пути предсказания событий"

- •18.3. Специфика личностных установок через призму ситуации

- •18.4. Субъективное истолкование жизненных событий: аттрибутивные стили

- •18.5. Счастливчики и несчастные или

- •18.6. В галерее "картины. Жизненною пути"

- •Часть VII. Человек в контексте ситуации

- •Слагаемые взаимодействия

- •Глава 19. Семья—друзья—школа:

- •398 Человек в контексте ситуации

- •19.1. Внутрисемейные процессы как фактор различий

- •19.1.1. Модели внутрисемейных процессов

- •19.1.2. Эффект размера семьи: порядок рождения и интеллектуальное развитие субъекта

- •19.1.3. Стиль родительского воспитания

- •404 Человек в контексте ситуации

- •19.2. Индивидуальные детерминанты процесса обучения и школьная успеваемость

- •19.3. Обучающие стратегии: учитель—ученик

- •Глава 20. Профессиональная компетентность и жизненная успешность

- •20.1. Интеллектуальная компетентность в процессе высшего образования

- •Профессиональной компетентности

- •20.2.1. Выбор профессии и тип личности

- •420 Человек в контексте ситуации

- •20.3. Лидер: психологический тип и стиль руководства

- •Отличительные признаки моделей руководства

- •Успешные лидеры и руководители-неудачники

- •Мотивация достижения

- •428 Человек в контексте ситуации

- •20.5. Успешные и неуспешные: поведенческий портрет

- •Глава 21. Реакции на стресс — защита или совладание? (е.В.Либина, а.В.Либин)

- •434 Человек в контексте ситуации

- •21.2. Адекватность оценки происходящего

- •21.3. Индивидуальные стили реагирования

- •436 Человек в контексте ситуации

- •21.4. Защита или совладание: феномены и механизмы

- •Ситуативные переменные

- •Личностные переменные

- •Оценка и измерение

- •21.5. Иерархическая организация стилевого поведения

- •21.6. Типология стилей реагирования на сложные ситуации: теория и эксперимент

- •Диагностика основных показателей

- •Интерпретация базовых параметров

- •21.7. Дифференциальная психокоррекция:

- •Послесловие о будущем, или вероятности развития дифференциально- психологического знания

- •Перспектива концептуальных обобщений

- •Экспериментальная перспектива

- •Жизненные перспективы дифференциальной психологии

- •Приложение (перечень рисунков и таблиц) рисунки

- •Литература

- •Либин Александр Викторович

- •103050, Москва, 50, а/я 158. Тел. (095) 195-9328, факс (095) 203-3593,

- •При факультете психологии мгу работает оптовый учебно-методичес- кий коллектор "психология"

- •103050, Москва-50, а/я 158, издательство "Смысл",

- •"Теория и практика психологичес- кой помощи" Серия адресуется практическим психологам разной специализации, профессионально работающим с людьми.

- •103050, Москва-50, а/я 758, издательство "Смысл",

- •103050, Москва - 50, а/я 158.

- •103050, Москва-50, а/я 158, издательство "Смысл",

- •103050, Москва-50, а/я 758, издательство "Смысл",

Пять факторов: психометрическая модель

В отличие от акцента на проекции поведенческих осо- бенностей в лексических закономерностях, в FFM учиты- вается, что личностные шкалы разрабатывались для изме- рения наиболее важных индивидуальных различий, выяв- ленных в личностных теориях (McCrae & Costa, 1996). Ав- торы психометрического подхода приводят большое ко- личество данных, характеризующих взаимосвязи измере- ний FFM с важнейшими параметрами, общими для мно- гих личностных шкал, описывающих темпераментальные, эволюционные, психопатологические, мотивационные, межличностные характеристики на основе факторно-ана-. литических, типологических и кросс-культурных моделей;

Результаты исследований позволили сформулировать по- стулаты Пятифакторной Теории Личности (там же, р.72)1 характеризующие основные тенденции проявления уни-| версальных черт с учетом следующих позиций:

(1) Индивидуальность. Все взрослые люди могут бытц охарактеризованы специфической комбинацией личност-j ных черт, влияющих на паттерны мыслей, чувств и пове-| дения.

(2) Происхождение. Изучаемые личностные черты есть эндогенные базовые тенденции.

(3) Развитие. Черты развиваются в детстве, достигая своей сформированности во взрослом возрасте субъекта w сохраняясь неизменными у адаптированных индивидуумов.

личностные различия 223

(4) Структура. Черты организованы иерархически — от узких и специфичных до широких, более общих диспо- зиций. Исследуемые пять факторов образуют высший уро- вень личностной иерархии.

Отмечается также три важных вывода по результатам психометрического изучения пяти базовых личностных факторов:

* Несмотря на различные теоретические предпосылки все исследуемые факторы обладают высокой конвергент- ной валидностью, подтвержденной на большом количе- стве экспериментальных данных.

* Каждый из пяти факторов имеет глубокие концепту- альные корни в различных психологических концепциях.

* Дальнейшее изучение этих факторов предполагает, что обозначаемые ими черты весьма перспективны для анализа личности.

9.5. Нейропсихологическая интерпретация личностных параметров

Заложенная И.П.Павловым традиция поиска нейрофи- зиологических механизмов психологических особенностей индивидуальных различий прочно укоренилась в современ- ной психологии личности (возможно, даже вопреки пер- воначальному замыслу самого И.П.Павлова, подчеркива- ющего, что его эксперименты касаются "лишь" законо- мерностей высшей нервной деятельности, т.е. уровня тем- перамента). В этом подразделе мы не будем подробно оста- навливаться на проблеме слитности, недифференцирован- ности — следующей из неразличения уровней в онтологи- ческой иерархии субъекта (организм, индивид, личность, индивидуальность) — таких широко используемых в ис- следованиях личности конструктов как экстраверсия—ин- троверсия, сила нервной системы, уровень активации, поиск ощущений, импульсивность и др. Оставим эту инте- ресную тему для другой книги, а сейчас обратим внима- пие на исследования, затрагивающие самый глубинный "ласт механизмов функционирования личности.

Одной из наиболее влиятельных нейропсихологических концепций в объяснении природы личностных черт оста-

224 координаты индивидуальности зддодяуД

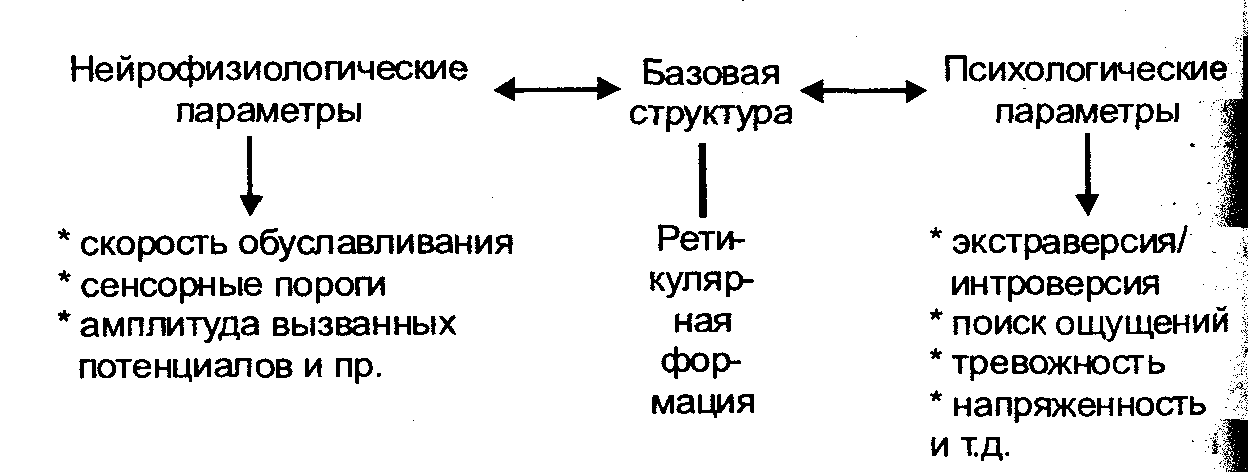

ется, наряду с концепцией о возбужении— торможении как|1Ц базовом параметре нервной системы, гипотеза об роляД ретикулярной формации (одной из важнейших структур^ мозга) в уровне активации/возбужения индивида (Moruzzi, Т Magoun, 1949). Также в среде биологически ориентирован- '” ных исследователей личности принято считать, что суще- э ствует множество анатомо-физиологических механизмов, j ответственных за организмический уровень активации/воз- | буждения — эндокринная система, периферическая не- | рвная система, наконец, нервная система в целом, со все-1 ми ее структурами и уровнями (см. Strelau, Eysenk, 1987). | Таким образом, соотношение между нейрофизиологичес- | кими и психологическими проявлениями личности (пра-1 вильнее сказать — индивидуальности) человека, проана- * лизированное в контексте изучения ее биологических ос- нов, можно представить в виде схемы (рис. 16).

Рис. 16. Нейрофизиологическая интерпретация Ш психологических параметров f

Нет единого мнения по поводу того, какая именной из исследуемых психологических черт описывается фак-;

тором более высокого порядка. По мнению Г.Ю.Айзенка':

(1993), это, безусловно, экстраверсия/интроверсия, в то j время как импульсивность является лишь подизмерением " глобальной характеристики. У.Ревель с коллегами (Revelle,^ Anderson & Humphreys, 1987), ссылаясь на собственные дан-j ные, считают, напротив, импульсивность фактором более j высокого порядка, связанным с индивидуальными разли-j чиями в уровне возбуждения/активации. |

личностные различия 225

Майкл Айзенк {Eysenk, 1987) приводит серьезные ар- гументы в пользу той точки зрения, что индивидуальные различия в уровне тревожности (нейротицизма) могут быть поняты лишь при одновременном учете как биологичес- ких механизмов (возбуждения, вызванного функциони- рованием лимбической системы), так и специфики ког- нитивной системы человека. П.В.Симонов (1984) (также см. — Simonov, 1987) предположил, что причину нейроти- цизма (эмоциональной нестабильности) нужно искать во взаимодействии двух локализованных во фронтальных структурах мозга механизмов — неокортекса—гипоталамуса и гипокампа—амигдаллы.

Согласно Теории Энергетической Регуляции Э.Гэйла {Gale, 1987), проявление одного из полюсов шкалы экст- раверсия—интроверсия зависит от специфики взаимодей- ствия в структуре личности четырех автономных подсис- тем — системы "входа" (приема), хранения и проявления (expression) энергии, а также системы контроля или мо- ниторинга, осуществляющей регуляцию и интеграцию остальных трех. Таким образом экстраверт (или низкоре- активный, по Айзенку, субъект) обладает развитой сис- темой приема, а интроверт вовлечен в менее интенсивное взаимодействие и обладает системой приема с более жес- тким "фильтром". Слишком большой приток энергии и информации извне раздражает интроверта, поэтому он значительное внимание уделяет источникам стимуляции. Хотя моторная экспрессия экстраверта обильна, она име- ет значительную энергетическую стоимость, поэтому его регулятивная система скорее нацелена на контроль за рас- ходованием энергии, в то время как у интроверта регуля- ция связана с контролем "входа".

Несмотря на разнообразие и плодотворность психофи- зиологических изысканий в области изучения личности, сами исследователи продолжают весьма критично оцени- вать собственные результаты. Нередко в научной литерату- Ре можно встретить заявления типа: "Психофизиологичес- ки подход к анализу личности обречен на неудачу!" или Изучение биологических основ личности — бессмыслен- "ое занятие для любителей абсурда". На одиннадцатой ежегодной конференции Британского Психофизиологичес-

^ А. Либин

226

кого Общества один из наиболее влиятельных ученых-пси- хофизиологов Джеффри Грэй (Gray, 1983) объявил, что психофизиологии индивидуальных различий просто не существует. Э.Гэйл и Дж.Эдвардс (Gale & Edwards, 1983) "смягчили" ситуацию, отметив, наряду с бесспорными достижениями, "семь смертных грехов" своей науки, сре- ди которых — теоретическая нелепость, одержимость ис- следованием корреляций в ущерб самим процессам, не- достаточность психометрических и физиологических зна- ний, тривиальность экспериментирования, процедурная нечувствительность, а также низкий уровень обработки данных и интерпретации. Однако завершить краткий раз- говор о природных детерминантах индивидуальности и личности хотелось бы в позитивном ключе (как это сдела- ли, в конце концов, практически все из перечисленных выше авторов). Возможно, в разработке психобиологичес- ких теорий индивидуальных различий необходимо больше внимания уделять анализу иерархической организации индивидуально-средового взаимодействия, учитывая связь многих личностных компонентов с высшими уровнями регуляции поведения.