- •ГЛава 2 иннервация

- •2.1. Иннервация челюстно-лицевой области

- •2.2. Кровоснабжение челюстно-лицевой области

- •Глава 3 сенсорная функция

- •3.1.3. Вкусовая рецепция

- •Глава 4 болевая сенсорная система

- •4.1. Классификация боли

- •4.2. Определение и сущность боли

- •4.3. Рецепция повреждения

- •4.4. Проводники и центральные механизмы дентальной боли

- •4.5. Эндогенная система контроля и регуляции болевой чувствительности

- •4.5.1. Уровни и механизмы регуляции болевой чувствительности

- •4.5.2. Механизмы эндогенного обезболивания

- •4.5.5. Нейрональные механизмы антиноцицепции

- •4.6. Физиологические основы и методы обезболивания

- •Глава 5 защитная функция

- •5.1. Константа целостности тканей организма

- •5.2. Исполнительные механизмы функциональной системы, обеспечивающей целостность тканей

- •5.2.1. Поведение

- •5.2.2. Саливация

- •5.2.3. Барьерные функции

- •5.2.4. Факторы неспецифической резистентности

- •5.2.5. Факторы специфической резистентности

- •5.3. Значение боли в организации функциональной системы, обеспечивающей целостность тканей

- •Глава 6 пищеварительная функция

- •6.1. Функциональная система, поддерживающая уровень питательных веществ в крови

- •6.2. Функциональная система, обеспечивающая формирование пищевого комка

- •6.3. Моторный компонент жевания

- •6.3.1. Функциональные элементы зубочелюстной системы

- •6.3.2. Системная организация жевания

- •6.3.3. Методы исследования жевательного аппарата

- •6.4. Секреторный компонент жевания

- •6.4.1. Структурно-функциональные особенности слюнных желез

- •6.4.2. Секреторный цикл

- •6.4.3. Механизм образования слюны

- •6.4.4. Электрофизиологические особенности гландулоцитов

- •6.4.6. Биологические жидкости полости рта

- •6.4.7. Регуляция слюноотделения

- •6.5. Другие компоненты жевания

- •6.6. Всасывание в полости рта

- •6.7. Непищеварительные функции слюнных желез

- •6.7. Непищеварительные функции слюнных желез

- •6.8. Глотание

- •Глава 7 коммуникативная функция

- •7.1. Мимика

- •7.2. Речь

- •Глава 8 дыхательная функция

- •8.1. Носовое дыхание

- •8.2. Ротовое дыхание

- •8.3. Взаимодействие дыхательной и пищеварительной функций

- •8.4. Взаимодействие дыхательной и речеобразовательной функций

- •Глава 9 возрастные особенности физиологии челюстно-лицевой области

- •9.1. Возрастная периодизация индивидуального развития

- •9.2. Концепции индивидуального развития

- •9.3. Формирование органов челюстно-лицевой области 9.3.1. Костный аппарат

- •9.3.3. Слюнные железы

- •9.4. Возрастные изменения органов челюстно-лицевой области

- •9.4.1. Изменения зубов

- •9.4.2. Изменения зубов и пародонта

- •9.4.3. Изменения периодонта

- •9.4.4. Изменения костей челюстей

- •9.4.6. Изменения слизистой оболочки полости рта

- •9.4.9. Возрастные изменения лица

- •9.5. Системогенез акта жевания

- •9.6. Системогенез функции речи

- •9.7. Системогенез мимики

- •9.8. Системогенез вкусовой сенсорной системы

- •Глава 10 адаптация и компенсация

- •10.1. Общие закономерности

- •10.2. Компенсация и адаптация в стоматологии

9.4.9. Возрастные изменения лица

В пожилом и старческом возрасте меняется конфигурация губ. Ротовая щель образует почти прямую или немного вогнутую линию. Контактная зона губ в средней части суживается. При склерозировании и гиалинозе стенок кровеносных сосудов суживается просвет артерий, а просвет вен расширяется. Вследствие этого ткани губ меняют окраску, теряют припухлость и сочность. Вследствие потери мышечного тонуса нижняя губа отвисает.

На наружной поверхности губ образуются радиальные, вертикальные и веерообразные складки — морщины. Причинами их появления является коллагенизация субэпителиальных эластических структур. На верхней губе эти изменения выражены сильнее, чем на нижней.

Носогубные и подбородочногубные борозды, лишь намечающиеся у молодых людей, в старости превращаются в глубокие складки. У углов рта и глаз у стариков образуются борозды и складки, так как здесь подкожная основа сохраняется.

Кожа лица приобретает желто-коричневый оттенок, на ней появляются морщины, а вокруг рта — отложения коричневатого цвета. В коже губ роговой слой утолщается, эпидермис истончается. Атрофические изменения возникают в рыхлой волокнистой соединительной ткани и выражаются в уменьшении сосочков и истончении сетчатой структуры. Атрофируются коллагеновые и исчезают эластические волокна.

При гистохимическом исследовании кожи лица у лиц престарелого возраста выявлено снижение содержания РНК в клетках эпидермиса и дермы, уровень ДНК не изменяется. В клетках эпидермиса возрастает концентрация гликогена, в дерме уменьшается содержание кислых гликозаминогликанов, а количество нейтральных увеличивается. Усиливаются процессы гликолиза, замедляются биологическое окисление в клетках эпидермиса и окислительно-восстановительные процессы в клетках дермы.

У пожилых людей атрофируются сальные железы; потовые

Существенно изменяются черты лица у людей, не имеющих зубов. При потере фронтальных зубов отмечаются западение губ и вторичная атрофия челюстей. Губная кайма смещается внутрь, кончик носа приближается к подбородку, уменьшается высота нижней трети лица, развивается дряблость жевательных и мимических мышц.

9.5. Системогенез акта жевания

Важным достижением теории функциональных систем П.К.Анохина является концепция системогенеза, где основное внимание уделяется созреванию функции.

В отличие от взрослого новорожденный не может жевать, так как еще не сформировались полностью и не дифференцировались как соответствующие органы, так и процессы управления и взаимодействия между ними.

Тем не менее новорожденный питается и осуществляет пищедобывательное поведение, конечным этапом которого является акт сосания. Это обусловлено тем, что в структуре генома человека запрограммировано «предвидение» функции сосания как отражение особенностей новорожденного. Генетическая программа, которая в эмбриогенезе определяет точные сроки закладок и опережающего созревания нервных и исполнительных мышечных компонентов функции сосания, абсолютно жестка и не допускат никаких ошибок. Поэтому акт сосания формируется еще в пренатальном приоде и проявляется сразу после рождения.

Если реализация наследственной программы нарушена (не сформировались своевременно органы, участвующие в акте сосания или имеется их аномалия), то возникают серьезные отклонения в питании ребенка. Животное в этом случае обречено на гибель.

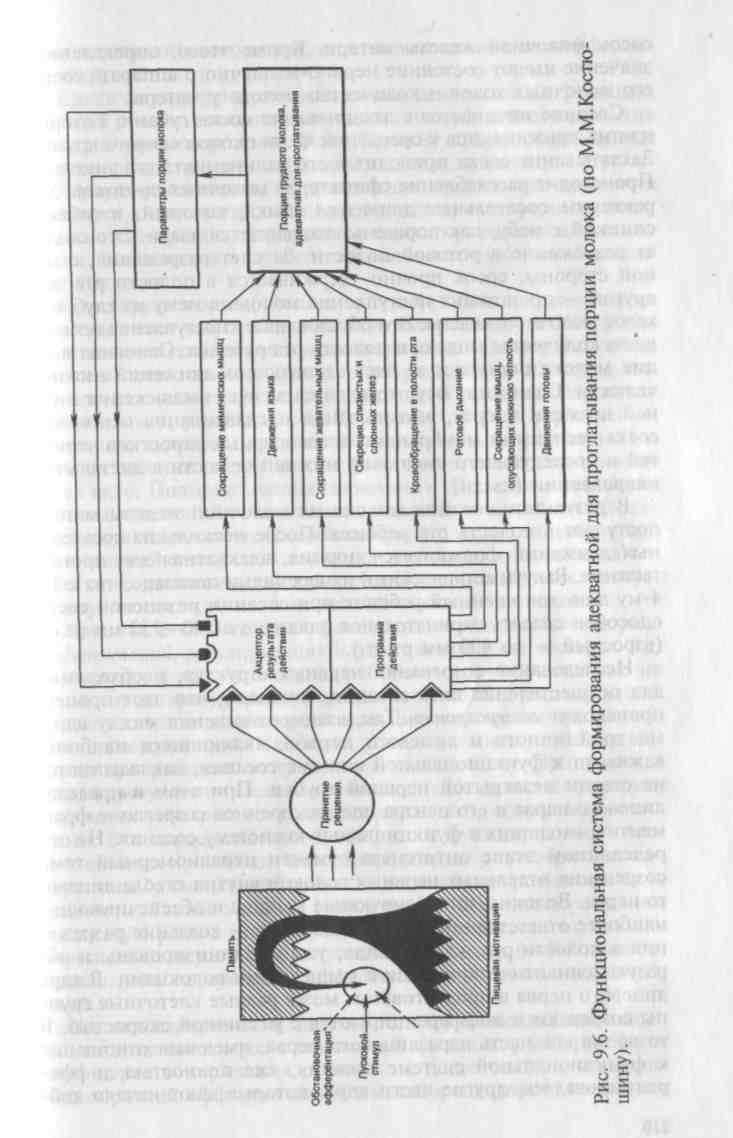

Интеграция периферических и центральных образований и механизмов их регуляции, участвующая в сосании и обеспечивающая поступление в полость рта адекватной для проглатывания порции молока, строится по принципу функциональной системы (рис. 9.6).

Системообразующим фактором является порция молока, адекватная для проглатывания. Количество молока в порции зависит в основном от степени разрежения (вакуума), создаваемо-го в полости рта ребенка интенсивными массирующе-сдаивющими движениями его нижней челюсти, направленными на |

сосок молочной железы матери. Кроме этого, определенное

значение имеют состояние нервно-мышечного аппарата соска, его молочных ходов и количество молока у матери.

Сосание начинается с захватывания соска губами, которые плотно прижимаются к ореольной части околососкового кружка. Захватывание соска приводит к его удлинению и уплощению. Происходит расслабление сфинктеров молочных протоков. Характерны сосательные движения языка, который, изгибаясь спинкой к небу, как поршень, отодвигается кзади. Это создает разрежение в ротовой полости. За счет разрежения, с одной стороны, сосок прочно удерживается в полости рта, а с другой — происходит поступление молока к нему из глубоких ходов молочной железы. Это обусловливает поступление небольшого количества молока в полость рта ребенка. Основная порция молока поступает за счет сдаивающих движений нижней Iчелюсти. Сдаивание осуществляется за счет выдвижения нижней челюсти вперед, захватывания и сдавливания основания соска десневыми мембранами альвеолярных отростков челюстей и последующего смещения нижней челюсти в дистальном направлении (кзади).

В результате сосания молоко из молочной железы матери поступает в полость рта ребенка. После нескольких сосательных движений формируется порция, адекватная для проглатывания. Вакуумметрическими измерениями показано, что к 3— 4-му дню доношенный ребенок при сосании резиновой соски способен создать отрицательное давление в 200—250 мм рт.ст. (взрослый — до 400 мм рт.ст.).

Исследование созревания нервных структур, необходимых для осуществления акта сосания, показало, что этот процесс происходит гетерохронно. Так, взаимоотношения между ядрами тройничного и лицевого нервов, являющиеся наиболее важными в функциональной системе сосания, закладываются на стадии незакрытой нервной трубки. При этом в пределах лицевого нерва и его центра идет ускоренное созревание фрагментов, входящих в функциональную систему сосания. На определенном этапе онтогенеза отмечен неравномерный темп созревания отдельных нервных волокон внутри ствола лицевого нерва. Волокна, иннервирующие мышцы и обеспечивающие наиболее ответственный момент сосания — создание разрежения в полости рта, как правило, уже миелинизированы и образуют синаптические связи с мышечными волокнами. В ядре лицевого нерва в продолговатом мозге разные клеточные группы созревают и дифференцируются с различной скоростью. В то время как часть ядра лицевого нерва, имеющая отношение к функциональной системе сосания, уже полностью дифференцировалась, другие части ядра, которые дают начало лоб-

ным ветвям лицевого нерва, еще только начинают дифферен-цировку.

Критическим пунктом реализации деятельности функциональной системы сосания в процессе постнатального развития является первое кормление. В этот момент сформированная еще до рождения структурно-функциональная интеграция получает первую реализацию, и спонтанные сосательные движения приводят к конечной цели — поступлению порции молока. Обычно к 3-му дню складывается хорошо выраженный акт сосания, что связывают также с появлением стабильной лактации у матери.

При первых кормлениях основную функцию регулирования акта еды несет информация от вкусовых рецепторов языка. Незначительное количество жидкости кислого (раствор лимонной кислоты) или горького (раствор хлорида кальция) вкуса, попадающее в полость рта в результате 3—5 сосательных движений, вызывает у ребенка резкое и длительное их торможение, изменение дыхания, мимических и хватательных реакций. При этом на сосание влияет не сам факт смены жидкости, а именно ее вкус. Подмена молока глюкозой и физиологическим раствором изменений сосательных движений не вызывает. Характер импульсации от механорецепторов полости рта, связанный с динамикой поступления молока из соски, не влияет на сосательные движения, так как ребенок продолжает сосать пустышку так же, как и сосал до этого соску с молоком.

Начиная с 6—8-го дня происходит перераспределение роли афферентаций, регулирующих и оценивающих акт сосания. Это выражается в том, что тот же ребенок на 6—8-й день уже не реагирует на кратковременную подмену молока раствором лимонной кислоты или хлорида кальция и не меняет ритма сосательных движений. Наоборот, теперь остановку сосания вызывает прекращение поступления молока в соску. При длительном непоступлении молока возникают периодические реакции, состоящие из серии сосательных движений, прерываемых паузами. Это свидетельствует о том, что в функциональной системе сосания происходит перераспределение роли обратных афферентаций, сигнализирующих о достижении результата деятельности. Таким образом, если в первые дни после рождения решающую роль в оценке результата деятельности играет информация от вкусовых рецепторов языка, то на 6—8-й день основная роль переходит к афферентаций от механорецепторов языка.

Все эти изменения в деятельности функциональной системы питания связывают с динамикой лактации у матери. В момент первого кормления ребенок не подготовлен к восприятию обратной афферентаций от механорецепторов, поскольку

В последующем, когда лактация у матери принимает устойчивый характер, вкусовые качества молока стабилизируются. В это же время начинает меняться в широком диапазоне динамика поступления молока в начале и конце кормления. Афферентная импульсация от механорецепторов, несущая информацию о поступлении молока, становится тем фактором, который способен более точно регулировать пищедобывательную деятельность: ребенок начинает осуществлять сосательные движения и связанные с ними дыхательные, моторные, глотательные реакции в строгом соответствии со скоростью поступления молока из молочной железы. К 6—8-му дню жизни ребенка доминирующую роль в регуляции сосания начинает играть приобретенный компонент: происходит переориентация регуля-торных механизмов сосания с афферентации от хеморецепто-ров к афферентации от тактильных рецепторов.

Таким образом, только в первые 2—3 дня становления акта сосания врожденные механизмы обеспечивают оценку и контроль конечного результата. В дальнейшем функция оценки и контроля начинает переходить к приобретенным механизмам, зависящим от динамики, количества и качества поступления пищи. Приобретенный механизм в последующем достигает совершенства в деятельности функциональной системы, обеспечивающей формирование пищевого комка.

Переход от оценки вкусовых свойств порции молока к оценке механических ее параметров (объема) знаменует собой становление общего механизма оценки достижения полезного результата в функциональных системах формирования порции молока и пищевого комка, адекватных для проглатывания.

Акты сосания и жевания — две стороны одного и того же процесса — пищеварения в полости рта. Переход от сосания к жеванию происходит постепенно и зависит от возраста ребенка и гетерохронизма созревания компонентов функциональной системы формирования пищевого комка. У взрослого человека оба этих акта сохраняются, но доминирующим является жевание.

Функциональная система, обеспечивающая формирование адекватного для проглатывания пищевого комка, при непостоянном (молочном) прикусе начинает свое становление с момента прорезывания первых зубов в 6—8 мес и заканчивается с окон-

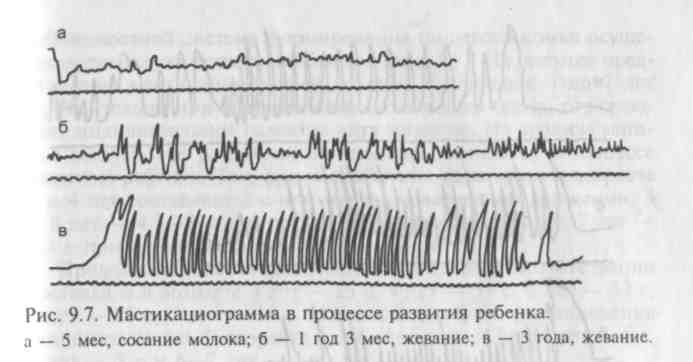

чанием прорезывания коренных зубов к 2,5—3 годам. К моменту прорезывания первых зубов ребенок жевать еще не способен, но уже может производить на пищевые вещества надавливающие движения, характерные для откусывания. Надавливающие движения на десны верхней и нижней челюстей являются раздражителями, стимулирующими прорезывание зубов. С момента прорезывания зубов-антагонистов резцовой группы в возрасте 10—12 мес ребенок постепенно учится откусывать небольшие кусочки пищи. Попадая в рот, они смачиваются слюной, подвергаются сосанию, давлению деснами и при перемещении к корню языка проглатываются. Часто эти кусочки вместе со слюной выталкиваются языком наружу, потому что губы ребенка еще не способны плотно закрывать вход в полость рта, а язык совершает поршнеобразные движения, обеспечивающие в основном сосание. Во время прикармливания грудного ребенка кашей часть ее попадает в рот и проглатывается, а другая выталкивается наружу. В течение нескольких месяцев ребенок постепенно обучается формированию пищевого комка из кашеобразных прикормов. У искусственно вскармливаемых детей этот процесс идет значительно быстрее. Способность формирования полноценного пищевого комка обычно складывается к 2,5—3 годам, когда прорезываются все зубы молочного прикуса. В это время ребенок уже самостоятельно поедает различные пищевые продукты, независимо от их консистенции. Исследования, проведенные методом мастикациографии у детей, показали, что после прорезывания первых молочных зубов жевательные движения еще слабо выражены, аритмичны, часто чередуются с сосательными. С увеличением количества молочных зубов они становятся более дифференцированными, ритмичными, их амплитуда увеличивается. К трехлет-

На рисунке кривая «а» отображает сосание молока пятимесячным ребенком у матери (волнообразная кривая с волнами небольшой амплитуды). Кривая «б» отображает становление жевательных движений при жевании конфет в возрасте 1 года 3 мес, где сосательные движения чередуются с неритмичными жевательными волнами различной высоты, между которыми имеются паузы. Весь жевательный период длится 59 с.

У детей в возрасте 3 лет (кривая «в») после прорезывания всех молочных зубов кривая записи жевания состоит из ритмично следующих друг за другом жевательных волн. Весь жевательный период составляет 57 с, фаза первоначального дробления (ориентировочное жевание) длится 4 с, фаза формирования пищевого комка составляет 17 с.

В возрасте от 3 до 6—7 лет в связи с ростом челюстей и увеличением межзубных промежутков жевательная мощность несколько снижается, но за счет компенсаторных процессов в

зубочелюстной системе формирование пищевого комка осуществляется все же достаточно быстро (рис. 9.8). На рисунке представлены мастикациограммы ребенка в период с 3 до 7 лет включительно при жевании одинаковых ядер ореха, отражающие индивидуальное развитие акта жевания. Из анализа записей следует, что различные компоненты меняются в процессе развития ребенка. Так, время дробления ядра ореха в возрасте 3 и 4 лет составляет 2 с при одном жевательном движении; 5 и 6 лет — 4,5—5 с при трех жевательных движениях; 7 лет — 1,5 с при одном жевательном движении.

Продолжительность жевательного периода соответственно составляла в возрасте 3 лет — 25 с, 4 лет — 31 с, 5 лет — 33 с, 6 лет — 23 с, 7 лет — 14 с. Изменялась и фаза формирования пищевого комка. В возрасте 3 лет она длилась 9 с, 4 лет — 6 с, 5 лет — 3 с и 6—7 лет — 1—1,5 с.

В возрасте 8—10 лет время формирования пищевого комка увеличивается и снижается жевательная эффективность, что связывают со сменой молочных зубов, особенно IV и V, на постоянные. На мастикациограммах, полученных во время смены молочных моляров, жевательные волны утрачивают ритмичность, петли смыкания располагаются на различных уровнях, исчезают дополнительные волны, отражающие размалывающие боковые движения нижней челюсти. После смены всех молочных зубов и становления постоянного прикуса, что соответствует возрасту 12—13 лет, при интактных зубных рядах мастикациограмма представляет собой последовательное чередование всех элементов жевательных волн, отражающих нормальные жевательные движения нижней челюсти.

По мере формирования постоянного прикуса и окончания формирования зубочелюстной системы жевательная эффективность повышается и к 12—13 годам достигает своего максимума. Так, дети в возрасте 10 лет затрачивают на пережевывание ядра лесного ореха массой 800 мг 18—20 с, производя при этом 29—30 жевательных движений. В возрасте 12 лет на пережевывание затрачивается уже 15 с при 23 жевательных движениях.

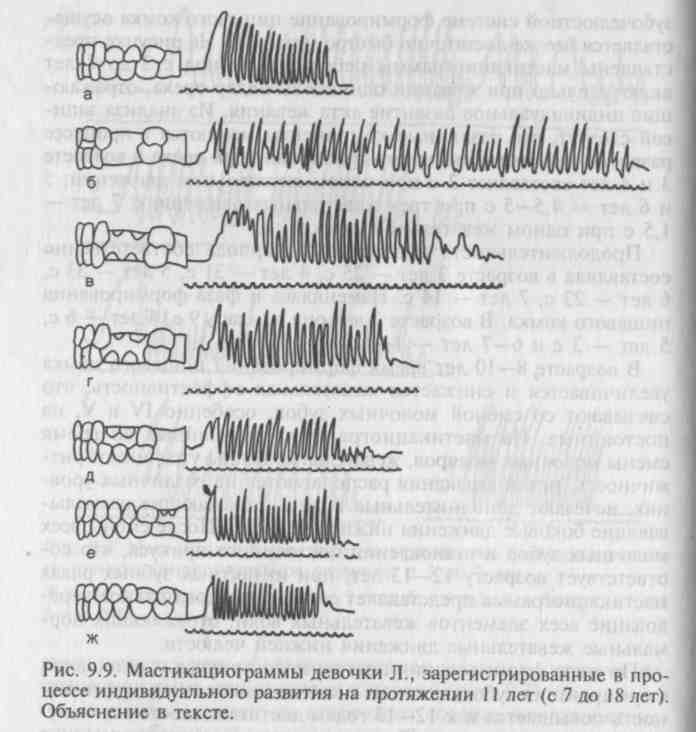

На рис. 9.9 приведены мастикациограммы девочки, полученные на протяжении 11 лет (с 7 до 18) при жевании на правой стороне. Данный рисунок наглядно иллюстрирует закономерности формирования акта жевания в зависимости от прорезывания зубов. Верхняя кривая «а» дает представление о жевании на правой стороне в возрасте 7 лет, когда имеются все молочные зубы. Период жевания продолжался 15 с при 19 ритмичных жевательных движениях с большим размахом жевательных волн и хорошо выраженным боковым сдвигом нижней челюсти в петлях смыкания. В 8 лет (кривая «б») у девочки почти одновременно выпали четвертые и пятые молочные зубы, а

По мере дальнейшего прорезывания премоляров период жевания продолжал уменьшаться. На кривой «г» он равнялся

уже 23 с при 23 ритмичных жевательных движениях с расположенными на одном уровне петлями смыкания, с фазой ориентировочного жевания 4 с. На кривой «д», полученной в возрасте 9,5 лет, когда нижние премоляры прорезались почти полностью, а верхние — наполовину, видно, что период жевания составляет 21 с при ритмичных жевательных движениях, в некоторых из них был выражен боковой сдвиг; фаза ориентировочного жевания продолжалась 3 с.

Кривая «е» представляет запись жевания ореха у исследуемой в 13-летнем возрасте, когда полностью прорезались премоляры, а 7-й находится в стадии прорезывания. В данном случае период жевания равнялся 15 с, состоял из 22 ритмичных жевательных движений с хорошо выраженным боковым сдвигом нижней челюсти и короткой фазой ориентировочного жевания — 1 с.

Кривая «ж» соответствует записи жевания у девушки в возрасте 18 лет, при полном постоянном прикусе. Период жевания равнялся 14,5 с при 22 жевательных движениях с ярко выраженным боковым сдвигом нижней челюсти.

Следует также отметить, что продолжительность жевательного акта, эффективность жевания и время формирования пищевого комка зависят также от формирования сенсорной функции и секреторных процессов в полости рта.