- •ГЛава 2 иннервация

- •2.1. Иннервация челюстно-лицевой области

- •2.2. Кровоснабжение челюстно-лицевой области

- •Глава 3 сенсорная функция

- •3.1.3. Вкусовая рецепция

- •Глава 4 болевая сенсорная система

- •4.1. Классификация боли

- •4.2. Определение и сущность боли

- •4.3. Рецепция повреждения

- •4.4. Проводники и центральные механизмы дентальной боли

- •4.5. Эндогенная система контроля и регуляции болевой чувствительности

- •4.5.1. Уровни и механизмы регуляции болевой чувствительности

- •4.5.2. Механизмы эндогенного обезболивания

- •4.5.5. Нейрональные механизмы антиноцицепции

- •4.6. Физиологические основы и методы обезболивания

- •Глава 5 защитная функция

- •5.1. Константа целостности тканей организма

- •5.2. Исполнительные механизмы функциональной системы, обеспечивающей целостность тканей

- •5.2.1. Поведение

- •5.2.2. Саливация

- •5.2.3. Барьерные функции

- •5.2.4. Факторы неспецифической резистентности

- •5.2.5. Факторы специфической резистентности

- •5.3. Значение боли в организации функциональной системы, обеспечивающей целостность тканей

- •Глава 6 пищеварительная функция

- •6.1. Функциональная система, поддерживающая уровень питательных веществ в крови

- •6.2. Функциональная система, обеспечивающая формирование пищевого комка

- •6.3. Моторный компонент жевания

- •6.3.1. Функциональные элементы зубочелюстной системы

- •6.3.2. Системная организация жевания

- •6.3.3. Методы исследования жевательного аппарата

- •6.4. Секреторный компонент жевания

- •6.4.1. Структурно-функциональные особенности слюнных желез

- •6.4.2. Секреторный цикл

- •6.4.3. Механизм образования слюны

- •6.4.4. Электрофизиологические особенности гландулоцитов

- •6.4.6. Биологические жидкости полости рта

- •6.4.7. Регуляция слюноотделения

- •6.5. Другие компоненты жевания

- •6.6. Всасывание в полости рта

- •6.7. Непищеварительные функции слюнных желез

- •6.7. Непищеварительные функции слюнных желез

- •6.8. Глотание

- •Глава 7 коммуникативная функция

- •7.1. Мимика

- •7.2. Речь

- •Глава 8 дыхательная функция

- •8.1. Носовое дыхание

- •8.2. Ротовое дыхание

- •8.3. Взаимодействие дыхательной и пищеварительной функций

- •8.4. Взаимодействие дыхательной и речеобразовательной функций

- •Глава 9 возрастные особенности физиологии челюстно-лицевой области

- •9.1. Возрастная периодизация индивидуального развития

- •9.2. Концепции индивидуального развития

- •9.3. Формирование органов челюстно-лицевой области 9.3.1. Костный аппарат

- •9.3.3. Слюнные железы

- •9.4. Возрастные изменения органов челюстно-лицевой области

- •9.4.1. Изменения зубов

- •9.4.2. Изменения зубов и пародонта

- •9.4.3. Изменения периодонта

- •9.4.4. Изменения костей челюстей

- •9.4.6. Изменения слизистой оболочки полости рта

- •9.4.9. Возрастные изменения лица

- •9.5. Системогенез акта жевания

- •9.6. Системогенез функции речи

- •9.7. Системогенез мимики

- •9.8. Системогенез вкусовой сенсорной системы

- •Глава 10 адаптация и компенсация

- •10.1. Общие закономерности

- •10.2. Компенсация и адаптация в стоматологии

9.4.6. Изменения слизистой оболочки полости рта

У лиц в возрасте 60 лет и старше структурные изменения регрессивного характера касаются как эпителия, так и собственно слизистой оболочки полости рта. Толщина эпителия слизистой оболочки уменьшается на губе с 500 до 300 мкм, на щеке — с 700 до 400 мкм, на языке — с 800 до 600 мкм. Клетки росткового слоя эпителия становятся низкопризматическими, ядра мелкими, пикнотическими, в них уменьшается количе-

ство ДНК, РНК и дегидрогеназ. Вследствие ороговения многослойного плоского эпителия слизистая оболочка полости рта

приобретает серовато-белый цвет. В подэпителиальной соедини-

тельной ткани уменьшается количество клеток и волокон, эла-

стические волокна склерозируются и утолщаются, в коллаге-

новых волокнах наступает гиалинизация, что приводит к не-

подвижности слизистой оболочки.

С возрастом нарастают склеротические изменения кровеносных сосудов слизистой оболочки полости рта. Уменьшается высота и густота капиллярных петель десен, часть анастомозов

запустевает. При отсутствии зубов возрастные изменения слизистой оболочки выражены в большей степени.

Возрастные изменения слизистой оболочки в различных

органах челюстно-лицевой области имеют свои особенности. Так, эпителий слизистой оболочки щек истончается в основ-

ном за счет его шиловидного и базального слоев, размер кле-

Слизистая оболочка твердого неба утолщается, становится рыхлой. Подслизистый ее слой остается хорошо развитым, содержит значительное количество слизистых желез и рыхлой жировой клетчатки. Степень податливости слизистой оболочки неба не зависит от атрофии костей, так как слизистая не связана с подлежащей костью.

В эпителии ретромолярной области губ обнаруживают па-ракератические изменения, дистрофические сдвиги. Появляются эпителиальные вкрапления, по форме и цвету напоминающие жемчужины. В соединительнотканной строме наблюдаются склеротические изменения: количество сосудов и клеточных элементов уменьшается, пучки коллагеновых волокон утолщаются, замещаются прослойками жировой ткани. Присутствуют бесклеточные и бессосудистые участки.

9.4.7. Изменения языка

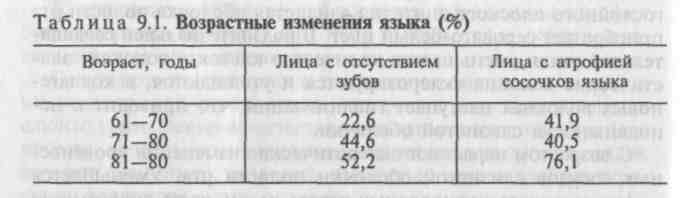

Размер языка у пожилых людей, не имеющих зубов, относительно увеличен по сравнению с лицами, имеющими естественные зубы или протезы. Язык при атрофических изменениях кости нижней челюсти, особенно при адентии, кажется удлиненным, вялым и уплощенным. Это происходит вследствие того, что язычок и небная занавеска опускаются, поэтому «вытяжение» языка является кажущимся, а не истинным (табл. 9.1).

К признакам старости относят депиляцию языка и кератоз его слизистой оболочки. Наблюдаемая атрофия сосочков у одних людей проявляется по всей поверхности языка, у других бывает выражена лишь в области его кончика и краев.

К геронтологическим признакам относят складки языка. Они наблюдаются у многих людей пожилого и старческого возрас-

та. Вместе с тем существует мнение, что складки языка являются результатом хронических заболеваний или частого употребления спиртных напитков и не связаны с возрастом.

В старости эпителиальный покров языка в значительной мере ороговевает и слизистая оболочка напоминает старческую кожу. Отдельные мышечные пучки атрофированы, располагающаяся между ними клетчатка склерозирована. На месте мышечных волокон обнаруживают обширные прослойки жировой ткани; изменяются гибкость и подвижность языка.

Структурные нарушения слизистой оболочки верхней поверхности языка выражаются в полиморфизме нитевидных сосочков. Они теряют свою обычную форму, становятся разнообразными по ширине и длине, часто имеют вид полипов с добавочными мелкими сосочками.

Листовидные сосочки языка у пожилых людей сглажены, содержат небольшое количество слущенного эпителия на поверхности.

В нервных волокнах языка и их окончаниях возникают явления реактивно-дегенеративного характера в виде аргентофи-лии, варикозов, зернистого распада, уменьшения общего количества нервных элементов, разрушения значительной части рецепторов. В то же время обнаруживаются пролиферативно-регенеративные изменения, которые можно расценивать как компенсаторные: избыточный рост части нервных волокон в пучках, разрастание эфферентных волокон.

9.4.8. Изменения слюнных желез

Изменения могут проявляться в виде старческой физиологической атрофии, снижения секреции слюны и изменения ее химического состава. Физиологическая атрофия слюнных желез начинается в возрасте 60—70 лет, но иногда и в 80 лет слюнные железы сохраняют нормальные размеры и функцию.

В околоушной железе чаще выявляются атрофия, липоматоз или склероз, а в поднижнечелюстной — преимущественно I склероз соединительной ткани. Масса слюнных желез уменьшается. Так, в 30-летнем возрасте масса околоушной железы составляет в среднем 23 г; в 60—70 лет она равна 19 г, а в более пожилом возрасте может уменьшиться до 15 г.

С возрастом уменьшаются в объеме железистые дольки, между ними образуется много жировой ткани. У лиц 70 лет и старше жировая инфильтрация носит диффузный характер; особенно много ее в околоушной железе.

В пожилом и старческом возрасте дольки паренхимы и концевые отделы желез не только уменьшаются в объеме, но и располагаются некомпактно. Количество плотной междолько-

вой и внутридольковой соединительной ткани увеличивается, нарастают явления гиалиноза. Выявляется жировая дистрофия цитоплазмы секреторных клеток.

Протоки слюнных желез расширены и содержат много дес-квамированных эпителиальных клеток. Эпителий выводных протоков, трубок, вставочных и концевых отделов уплощен, ядра эпителиальных клеток деформированы, уменьшены, пик-нотичны.

В пожилом и старческом возрасте выводное отверстие протока околоушной слюнной железы расположено на слизистой оболочке щеки между 2—3-м большими коренными зубами или на уровне 3-го большого коренного зуба. Диаметр его умень- шен до 0,5—0,8 мм. Проток имеет дугообразную или коленча- тую форму. Разные отделы основного протока неравномерно расширены или сужены, частично расширены протоки I порядка, облитерированы некоторые ветви IV и V порядков.

В междольковых и внутридольковых артериях поднижнечелю-стных слюнных желез происходят изменения в виде склероза и гиалиноза, что приводит к уменьшению кровообращения, атрофии и гипосекреции железистых структур. Такие нарушения не всегда наблюдаются в структуре слюнных желез. Так, в железах некоторых лиц даже в возрасте 80—85 лет можно видеть хорошо сохранившиеся железистые дольки. Между ними не выявляется заметного разрастания соединительной ткани. Не отмечается явлений склероза клетчатки и по ходу выводных протоков.

С возрастом скорость секреции слюнных желез снижается, количество слюны уменьшается, что вызывает сухость слизистой оболочки. Происходят и качественные изменения слюны. Изменяется проницаемость слюнных желез для разных соединений. Для фосфора и кальция проницаемость повышается, для хлора — снижается, что ведет к изменению соотношения этих веществ в слюне. В процессе старения выведение секреторных белков из клетки замедляется, что связано с нарушением ядер-но-цитоплазматических взаимодействий, изменением капиллярного обмена и с первичным повреждением лизосом, обеспечивающих внутриклеточный транспорт и катаболизм секреторных гранул.

С возрастом уменьшается рН слюны, и у лиц старше 60 лет реакция слюны близка к нейтральной. В слюне уменьшается количество амилазы и других компонентов. В секреторных клетках слюнных околоушных желез по мере старения концентрация РНК и белков значительно уменьшается, при этом тормозится выработка белков. Это сопровождается образованием преимущественно слизистого секрета, богатого кислыми и нейтральными гликозаминогликанами.

В малых слюнных железах часть секреторных отделов атрофируется. Между ними увеличивается количество волокнистой соединительной ткани. Концевые отделы малых слюнных желез на большом протяжении замещаются плотной соединительной тканью, редукции подвергаются в основном белковые отделы. Наблюдаются участки скопления лимфоцитов, особенно по ходу выводных протоков желез, а иногда и в субэпителиальном слое соединительнотканной основы слизистой оболочки.