- •ГЛава 2 иннервация

- •2.1. Иннервация челюстно-лицевой области

- •2.2. Кровоснабжение челюстно-лицевой области

- •Глава 3 сенсорная функция

- •3.1.3. Вкусовая рецепция

- •Глава 4 болевая сенсорная система

- •4.1. Классификация боли

- •4.2. Определение и сущность боли

- •4.3. Рецепция повреждения

- •4.4. Проводники и центральные механизмы дентальной боли

- •4.5. Эндогенная система контроля и регуляции болевой чувствительности

- •4.5.1. Уровни и механизмы регуляции болевой чувствительности

- •4.5.2. Механизмы эндогенного обезболивания

- •4.5.5. Нейрональные механизмы антиноцицепции

- •4.6. Физиологические основы и методы обезболивания

- •Глава 5 защитная функция

- •5.1. Константа целостности тканей организма

- •5.2. Исполнительные механизмы функциональной системы, обеспечивающей целостность тканей

- •5.2.1. Поведение

- •5.2.2. Саливация

- •5.2.3. Барьерные функции

- •5.2.4. Факторы неспецифической резистентности

- •5.2.5. Факторы специфической резистентности

- •5.3. Значение боли в организации функциональной системы, обеспечивающей целостность тканей

- •Глава 6 пищеварительная функция

- •6.1. Функциональная система, поддерживающая уровень питательных веществ в крови

- •6.2. Функциональная система, обеспечивающая формирование пищевого комка

- •6.3. Моторный компонент жевания

- •6.3.1. Функциональные элементы зубочелюстной системы

- •6.3.2. Системная организация жевания

- •6.3.3. Методы исследования жевательного аппарата

- •6.4. Секреторный компонент жевания

- •6.4.1. Структурно-функциональные особенности слюнных желез

- •6.4.2. Секреторный цикл

- •6.4.3. Механизм образования слюны

- •6.4.4. Электрофизиологические особенности гландулоцитов

- •6.4.6. Биологические жидкости полости рта

- •6.4.7. Регуляция слюноотделения

- •6.5. Другие компоненты жевания

- •6.6. Всасывание в полости рта

- •6.7. Непищеварительные функции слюнных желез

- •6.7. Непищеварительные функции слюнных желез

- •6.8. Глотание

- •Глава 7 коммуникативная функция

- •7.1. Мимика

- •7.2. Речь

- •Глава 8 дыхательная функция

- •8.1. Носовое дыхание

- •8.2. Ротовое дыхание

- •8.3. Взаимодействие дыхательной и пищеварительной функций

- •8.4. Взаимодействие дыхательной и речеобразовательной функций

- •Глава 9 возрастные особенности физиологии челюстно-лицевой области

- •9.1. Возрастная периодизация индивидуального развития

- •9.2. Концепции индивидуального развития

- •9.3. Формирование органов челюстно-лицевой области 9.3.1. Костный аппарат

- •9.3.3. Слюнные железы

- •9.4. Возрастные изменения органов челюстно-лицевой области

- •9.4.1. Изменения зубов

- •9.4.2. Изменения зубов и пародонта

- •9.4.3. Изменения периодонта

- •9.4.4. Изменения костей челюстей

- •9.4.6. Изменения слизистой оболочки полости рта

- •9.4.9. Возрастные изменения лица

- •9.5. Системогенез акта жевания

- •9.6. Системогенез функции речи

- •9.7. Системогенез мимики

- •9.8. Системогенез вкусовой сенсорной системы

- •Глава 10 адаптация и компенсация

- •10.1. Общие закономерности

- •10.2. Компенсация и адаптация в стоматологии

9.4.4. Изменения костей челюстей

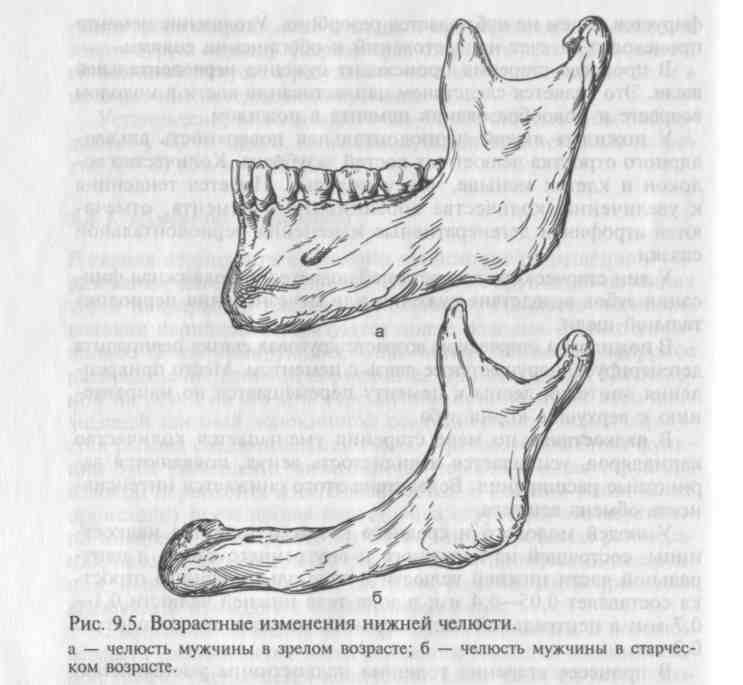

В костях челюстей физиологическими проявлениями старческих изменений являются остеопороз и атрофические процессы (рис. 9.5).

Старческий остеопороз обусловлен разрежением костной ткани с уменьшением количества костного вещества в единице объема и изменением его качественного состава — соотношения органического и минерального компонентов. При старческом остеопорозе образование костных пластинок замедлено, хотя их распад в этом возрасте остается в пределах нормы.

Старческая атрофия костной ткани обусловлена не только ее распадом и ослаблением синтеза, но и структурными изменениями костного вещества остеонов, трабекул. В пожилом

Наряду с остеопорозом в костях челюстей происходят ат-рофические процессы. Первично преобразуются белки, вторично происходит декальцинация. В основе этих процессов лежат

нарушения белкового, фосфорного и калиевого обменов, причем основную роль играет белковый дефицит. Поэтому насыщение организма кальцием не предотвращает резорбцию костной ткани.

При атрофии кости рассасываются межлуночковые перегородки, костные стенки лунки зубов постепенно истончаются. Обнажаются шейки резцов, малых и больших коренных зубов. Снижается высота альвеолярного края. Альвеолярный отросток при этом гладкий, атрофируется неравномерно на всем протяжении, хотя в глубоких слоях отростка кость уплотнена.

У лиц 60—70 лет при отсутствии зубов в костях челюстей нарушается соотношение между компактным и губчатым веществами: компактные пластинки атрофируются в большей степени, чем губчатое вещество. В возрасте 70—80 лет костные балки становятся тонкими и хрупкими, количество ячеек уменьшается, диаметр их увеличивается, что свидетельствует о прогрессировании процесса рассасывания костных балок.

Атрофические процессы в нижней челюсти протекают более интенсивно, чем в верхней. В связи с этим у пожилых людей, лишившихся зубов, отмечают существенное уменьшение просвета нижнечелюстного канала и снижение высоты тела нижней челюсти. Поскольку нижняя челюсть массивна и характеризуется активной функцией, в ней нередко происходят спонтанные переломы.

В пожилом возрасте по мере потери зубов атрофические процессы внутренней стенки нижней челюсти проявляются значительно интенсивнее по сравнению с наружной. Нижнечелюстная альвеолярная дуга становится больше верхнечелюстной, что приводит к старческой прогении. Этому же способствует снижение прикуса, наблюдаемое при стирании или частичной потере зубов. Поднижнечелюстные слюнные железы как бы нависают над нижней челюстью, располагаются поверхностно.

Возрастные изменения в височно-нижнечелюстных суставах развиваются параллельно изменениям костей челюстей. Сагиттальный диаметр суставных головок уменьшается, они смещаются кзади, суставные поверхности уплощаются. В суставном диске, суставных головках и связках наблюдается перестройка тканей. Диск деформируется, суставной бугорок атрофируется. При этом наружный слой, состоящий из коллагеновой соединительной ткани, преобразуется в волокнистый хрящ. К признакам «старческого» сустава относят изменения синовиальной оболочки, которые выражаются в появлении хрящеподобных клеток, вакуолизации, гемогенизации, отшнуровывании и обызвествлении ворсинок. Характерны уплощение середины хрящевой поверхности и дегенеративные изменения клеток.

При рентгенологическом исследовании отмечают незначительное сужение суставной щели, грибовидную деформацию головки сустава, появление на ней зазубрин в результате обызвествления мест прикрепления суставной капсулы к кости. Базальный слой хряща обызвествляется, чем объясняется четкость контуров головки и впадины.

Угол, образованный нижним краем челюсти и задним краем ветви, у ребенка равен 140°, у взрослых — 105—110°, у людей с частичной или полной адентией он увеличивается.

В верхней челюсти атрофические изменения начинаются с наружного компактного слоя кости, часто несимметрично, что связано с потерей зубов.

С возрастом у верхнечелюстных пазух изменяются размер и форма. После 40 лет из-за атрофии костной ткани альвеолярного отростка дно верхнечелюстной пазухи может опускаться до уровня альвеолярного отростка, так что пазуха отделяется от слизистой оболочки неба лишь тонкой костной пластинкой. У лиц пожилого и старческого возраста, не имеющих зубов, пазуха более обширна, чем у людей такого же возраста, имеющих зубы. При этом создаются условия для быстрого проникновения инфекции от корней зубов на слизистую оболочку пазухи. Атрофические изменения в верхнечелюстной пазухе особенно выражены после потери больших коренных зубов верхней челюсти. В альвеолярном отростке значительно уменьшается количество губчатого вещества, костные стенки истончаются, иногда до толщины папиросной бумаги, увеличивается их хрупкость. Порой атрофические процессы настолько выражены, что нижнеглазничный нерв проходит не в костном канале, а в верхнечелюстной пазухе. Иногда у лиц пожилого и старческого возраста е верхних частях задней стенки пазухи обнаруживают дефекты кости.

В старческом возрасте наблюдается выраженная атрофия бугров верхней челюсти; свод неба уплощается и укорачивается в сагиттальном направлении.

Среди причин, ведущих к повышению хрупкости костей и их замедленной регенерации, отмечают изменения состава слюны: уменьшение количества растворимых компонентов (например, хлора), увеличение содержания выпадающих в осадок веществ (например, кальция), изменение уровня стабилизирующих коллоидов.

9.4.5. Изменения мышц

Одним из признаков старения организма является уменьшение массы тела за счет уменьшения массы и объема мышечной ткани. По мере старения в мышцах уменьшается содержа-

ние воды: к 60—80 годам у мужчин — на 12 %, у женщин — на 10 %.

Сами мышцы уменьшаются в объеме, а объем их сухожилий увеличивается. Мышечные волокна замещаются соединительной тканью, снижается содержание белков, накапливаются отдельные капельки жира, особенно в неактивных мышцах. В саркоплазме происходит образование вакуолей; возникает ее гомогенизация, иногда восковидное перерождение. Значитель-| но изменяется содержание отдельных минеральных веществ: увеличивается количество кальция, уменьшается — калия.

Потребление кислорода мышечной тканью с возрастом уменьшается. Снижение окислительной способности сопровождается старческой атрофией мышечных волокон: чем больше они атрофированы, тем ниже их окислительная ферментатив-! ная активность.

Структурные перестройки ведут к изменению физических и физиологических свойств мышц. Снижаются тонус, сила и работа жевательных мышц, их растяжимость и эластичность. Увеличивается латентный период, уменьшается амплитуда сокращений.