- •В.Г. Шахов основы информационных технологий

- •Введение

- •Глава 1 Теоретические основы информационных технологий

- •1.1. Теория сигналов и спектральный анализ

- •1.2. Управление колебаниями

- •1.3. Теория информации

- •1.4. Дискретизация и квантование

- •Глава 2 Сжатие информации

- •2.1. Адаптивная дискретизация, разностная и дельта-модуляция.

- •2.2. Статистическое сжатие

- •2.3 Сжатие динамического диапазона.

- •2.4. Эффективное кодирование

- •2.5. Модификации кодов Хафмана

- •2.6. Алгоритмы Лемпеля – Зива

- •2.7. Сжатие графических изображений

- •2.8. Видеостандарт mpeg

- •Глава 3 Многоканальная передача и уплотнение линий связи

- •3.1. Сравнение и анализ основных методов разделения каналов

- •3.3. Адресное разделение каналов

- •3.4. Разделение каналов на основе псевдослучайных последовательностей

- •3.5. Комбинированное разделение каналов

- •Глава 4 Случайные процессы и их приложения

- •4.1. Основы теории случайных событий и величин

- •4.2 Основы теории случайных процессов

- •Глава 5 Основы цифровой обработки сигналов

- •5.1. Дискретные экспоненциальные функции (дэф)

- •5.2. Быстрое преобразование Фурье (бпф)

- •5.3. Применение теории чисел в цифровой обработке сигналов

- •5.5. Основы цифровой фильтрации

- •Глава 6 Борьба с помехами

- •6.1. Энергетические методы

- •6.2. Методы импульсной модуляции гармонической несущей

- •6.2. Простейшие методы приема импульсных сигналов

- •6.3. Помехоустойчивый прием модулированных колебаний при импульсной огибающей

- •6.3.1 Некогерентный ам-прием

- •6.3.2 Когерентный чм-прием

- •.3.3 Когерентный фм-прием.

- •6.4.Корректирующие коды.

- •6.4.1. Основные определения корректирующих кодов.

- •6.4.2. Алгебраические коды

- •6.4.3. Матричная запись линейных корректирующих кодов

- •6.4.4. Коды Рида - Маллера I рода

- •6.4.5. Полиномиальные коды

- •6.4.6. Итеративные коды

- •6.5. Непрерывные коды

- •6.5.1. Рекуррентные коды

- •6.5.2 Сверточное кодирование

- •6.5.3. Каскадные коды

- •6.5.4. Нелинейные коды

- •6.6. Системы с обратными связями

- •6.7. Комплексные решения помехоустойчивого приема.

- •Глава 7 Пример расчета параметров информационной системы

- •7.1. Основные сведения о системах телеизмерения

- •7.2. Содержание курсовой работы и исходные данные

- •7.3. Определение полосы занимаемых частот и построение спектральной диаграммы

- •7.3.1 Определение периода опроса

- •7.3.2. Определение верхней частоты спектра импульсной последовательности

- •7.3.3. Варианты модуляции

- •7.3.4. Выбор несущих и построение спектральной диаграммы

- •7.4. Определение максимального уровня помех в канале связи

- •7.4.1. Помехоустойчивость передачи импульсно-модулированных сигналов

- •7.4.2. Помехоустойчивость передачи кодовых посылок

- •7.5. Определение количества информации одного сообщения и скорости передачи информации.

- •7.6. Вычисление эффективности передачи

- •Заключение по курсовой работе

- •Общее заключение по учебному пособию

- •Библиографический список

- •Содержание

- •Глава 7 278

7.2. Содержание курсовой работы и исходные данные

В

курсовой работе необходимо провести

расчет системы ТМ, который сводится к

определению периода опроса, полосы

частот, помехоустойчивости,

количества информации в одном сообщении,

скорости передачи

информации и эффективности передачи.

В дальнейшем

рассматривается многоканальная система

ТИ с числом каналов

![]() ,

3 или 4. Сигнал,

передающий информацию, всегда имеет

случайный характер,

поэтому в задании принято, что

информационные сигналы от

каждого из объектов ТИ – это стационарные

эргодическяе случайные

процессы с заданными коэффициентами

корреляции

,

3 или 4. Сигнал,

передающий информацию, всегда имеет

случайный характер,

поэтому в задании принято, что

информационные сигналы от

каждого из объектов ТИ – это стационарные

эргодическяе случайные

процессы с заданными коэффициентами

корреляции

![]() .Число

каналов телеизмерения

.Число

каналов телеизмерения

![]() и коэффициенты корреляции по каждому

каналу приведены

в задании.

и коэффициенты корреляции по каждому

каналу приведены

в задании.

Для обеспечения необходимой полосы частот в качестве канала связи в задания принят радиоканал, поэтому предусматривается двойная модуляция; вторичная, амплитудная модуляция (АМ) служит для переноса спектра сообщения на радиочастоты. В качестве первичной модуляции используется импульсная модуляция или манипуляция (представление сигнала в виде кода). Вид модуляции приведен в задания. Возможны следующие виды первичной модуляции: амплитудно-импульсная (АИМ), широтно-импульсная (ШИМ), фазоимпульсная (ФИМ), частотно-импульсная (ЧИМ), кодоимпульсная и кодовая манипуляции.

В случае кодоимпульсной манипуляции код выдается последовательно во времени в виде серии импульсов со скважностью 2, причем единице кода соответствует наличие импульса, нулю – отсутствие. Кодовая (частотная) манипуляция отличается от амплитудной тем, что код передается параллельно во времени, каждый разряд кода передается на своей частоте.

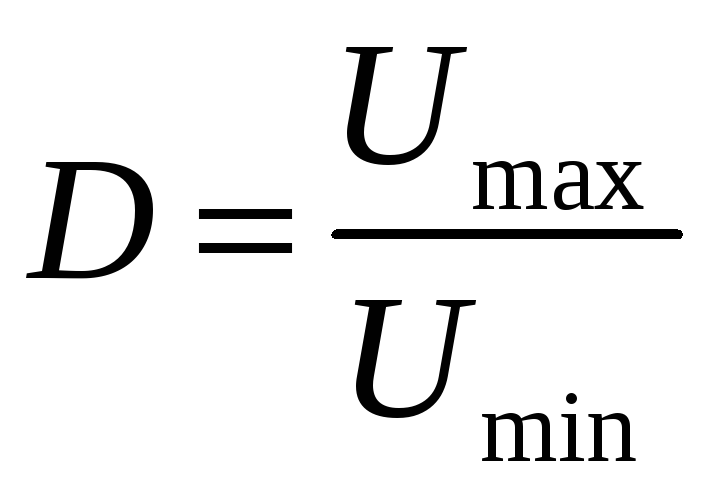

Кроме

этих величин заданы динамический

диапазон

![]() и точность передачи

и точность передачи

![]() .

Динамический диапазон – это отношение

наибольшего (из возможных) уровня

сигнала к наименьшему:

.

Динамический диапазон – это отношение

наибольшего (из возможных) уровня

сигнала к наименьшему:

|

|

|

Точность

передачи

![]() – отношение максимально возможной

ошибки передачи

– отношение максимально возможной

ошибки передачи

![]() к наибольшему уровню сигнала.

к наибольшему уровню сигнала.

При

передаче информации в виде дискретных

отсчетов погрешности

возникают за счет выбора конечного

периода опроса (![]() ),

ограничения полосы частот (

),

ограничения полосы частот (![]() )

и

влияния помех (

)

и

влияния помех (![]() ).

Считая,

что эти факторы действуют независимо,

результирующую погрешность

получаем как среднеквадратическую из

составляющих:

).

Считая,

что эти факторы действуют независимо,

результирующую погрешность

получаем как среднеквадратическую из

составляющих:

|

|

|

Для

упрощения принимаем

![]() – все факторы влияют одинаково. Тогда

– все факторы влияют одинаково. Тогда

|

|

(7.3) |

При

частотно-импульсной модуляции и

манипуляции вторая составляющая

погрешности не учитывается:

![]() .

.

7.3. Определение полосы занимаемых частот и построение спектральной диаграммы

Эта часть задания состоит из нескольких этапов: определение периода опроса , нахождения верхней частоты спектра импульсной последовательности, выбора несущих и построения спектральных диаграмм. Ниже рассматривается каждый этап расчета.

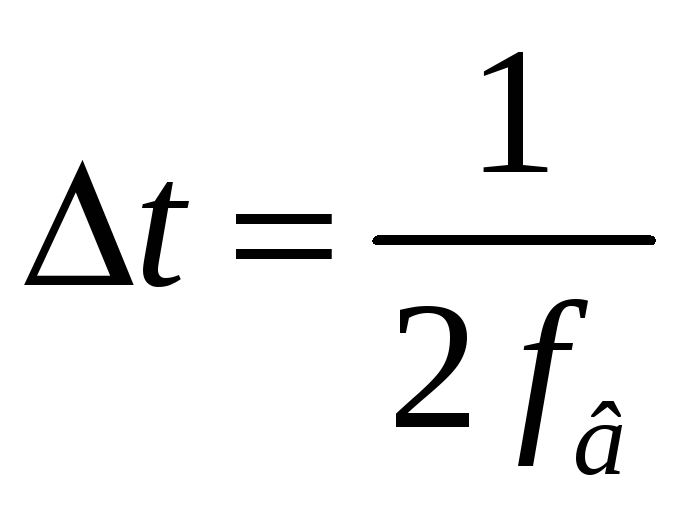

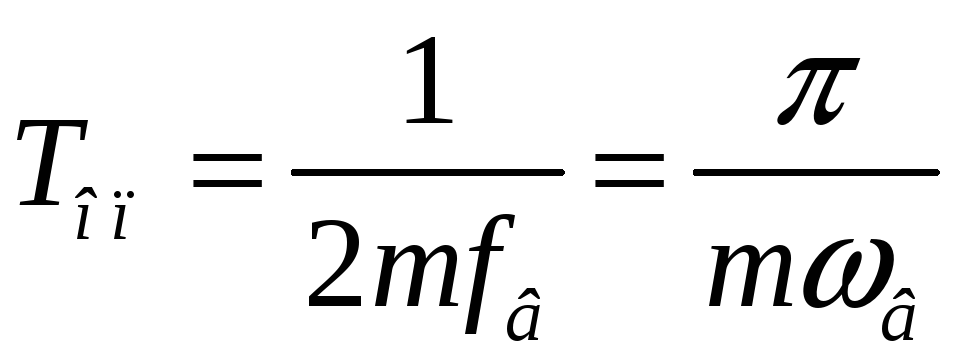

7.3.1 Определение периода опроса

Период

опроса определяется согласно теореме

Котельникова: для передачи непрерывной

функции времени со спектром, ограниченным

некоторой верхней частотой

![]() ,

достаточно передавать её отдельные

значения через промежутки:

,

достаточно передавать её отдельные

значения через промежутки:

|

|

(7.4) |

Это выражение применимо только в идеальном случае, когда известны все значения функции на бесконечном интервале времени. Поскольку это невозможно, временные промежутки принимаются меньшими:

|

|

(7.5) |

Коэффициент

![]() в зависимости от вида модуляции принимает

различные значения: при ЧИМ и разных

видах манипуляции

в зависимости от вида модуляции принимает

различные значения: при ЧИМ и разных

видах манипуляции

![]() за счет дискретизации по уровню (здесь

за счет дискретизации по уровню (здесь

![]() )

в остальных случаях

)

в остальных случаях

![]() (принять

(принять

![]() ).

).

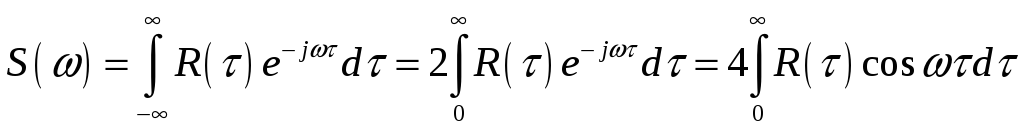

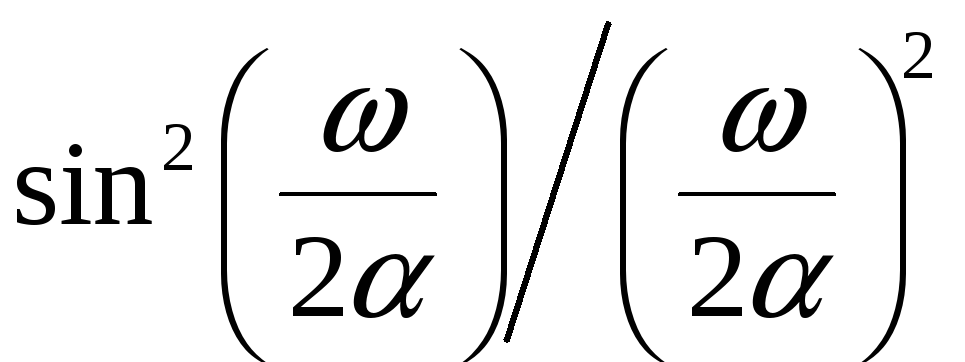

Верхние частоты информационных сигналов определяются после нахождения их спектральных плотностей мощности согласно теореме Винера-Хинчина по одной из следующих формул:

,

,

где

![]() – коэффициент корреляции.

– коэффициент корреляции.

Необходимо

для каждого сигнала определить выражение

для

![]() и построить кривые

и построить кривые

![]() и . Примерный вид кривых

и . Примерный вид кривых

![]() и

и

![]() и их аналитические выражения приведены

в прил. 1.

и их аналитические выражения приведены

в прил. 1.

При

построении кривых и получений значений

![]() и

и

![]() рекомендуется использовать вычислительные

машины.

рекомендуется использовать вычислительные

машины.

Верхняя

частота

![]() определяется по выражению (7.5) двумя

способами: аналитическим и графическим.

При аналитическом способе

определяется по выражению (7.5) двумя

способами: аналитическим и графическим.

При аналитическом способе

![]() находится, исходя из максимума передаваемой

энергии при заданной ошибке

находится, исходя из максимума передаваемой

энергии при заданной ошибке

![]() .

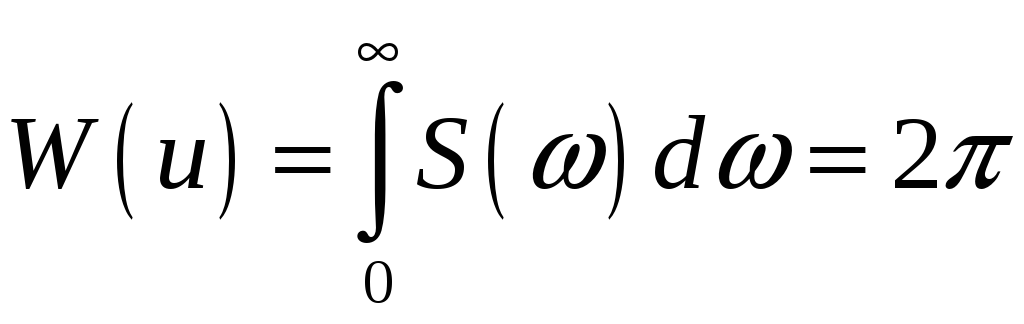

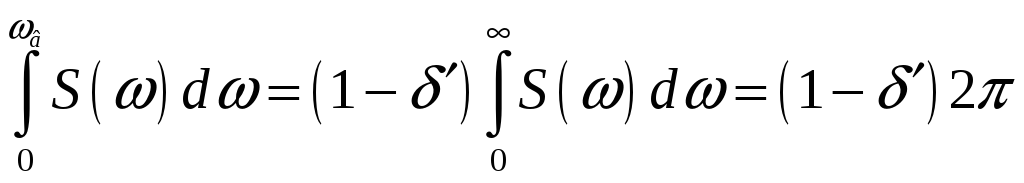

Как известно, для нормированной

спектральной плотности мощности энергия

колебания по теореме Парсеваля

.

Как известно, для нормированной

спектральной плотности мощности энергия

колебания по теореме Парсеваля

.

.

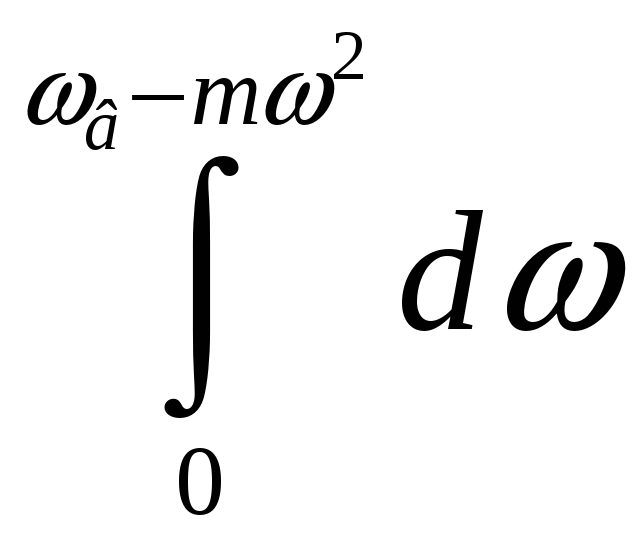

Исходя

из заданной погрешности

![]() определяем из выражения:

определяем из выражения:

|

|

(7.6) |

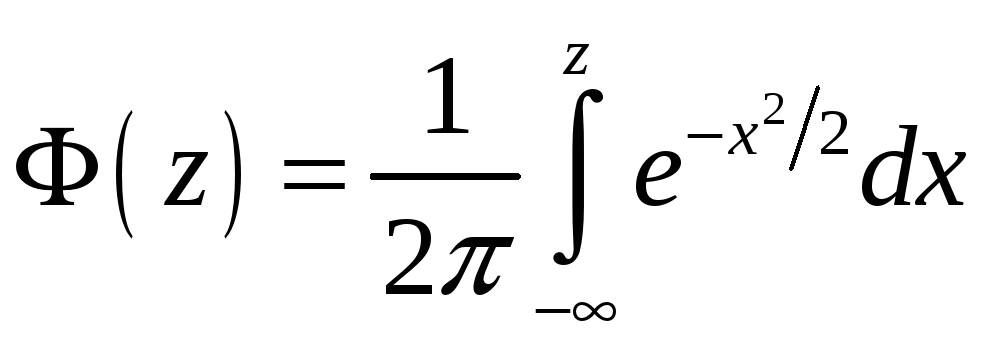

Определяя

интеграл вида

,

приводим его к табличному интегралу

вероятностей (функции Лапласа):

,

приводим его к табличному интегралу

вероятностей (функции Лапласа):

|

|

(7.6) |

Таблица

функции Лапласа приведена в прил. 2.

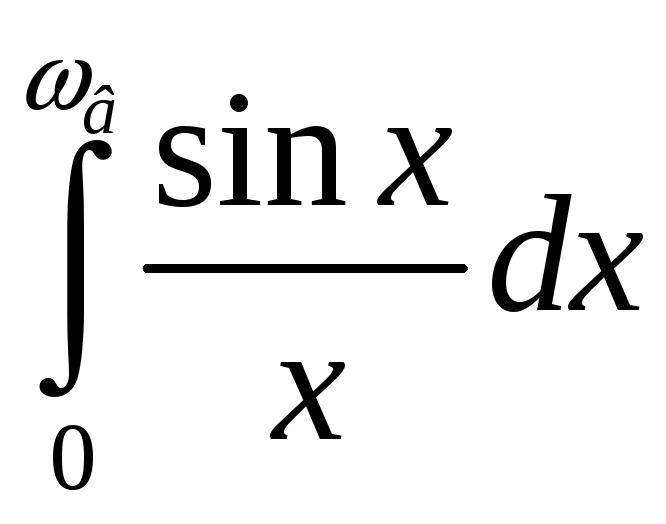

Интеграл вида

неберущийся, поэтому можно воспользоваться

прил. 3.

неберущийся, поэтому можно воспользоваться

прил. 3.

Для

корреляционных функций видов 5 и 11 (см.

прилож. 1) проводить вычисления по

спектральной плотности не нужно: в

первом случае

![]() ,

а во втором

,

а во втором

![]() .

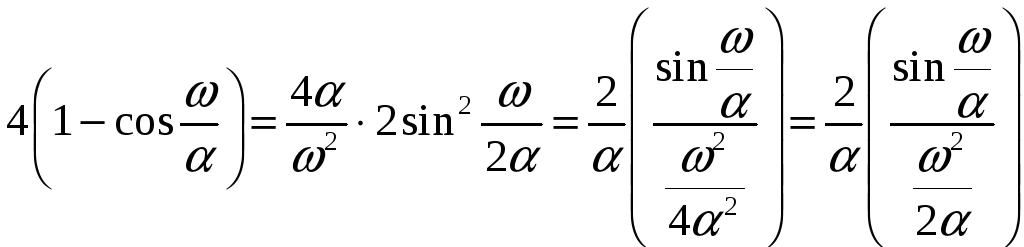

Спектральную плотность мощности типа

6 целесообразно преобразовать к виду:

.

Спектральную плотность мощности типа

6 целесообразно преобразовать к виду:

|

|

(7.7) |

Отсюда

делаем замену

на с учетом того, что исходная функция

затухает быстрее и, следовательно

на с учетом того, что исходная функция

затухает быстрее и, следовательно

![]() вычисляется с запасом. При вычислении

вычисляется с запасом. При вычислении

![]() для спектральных плотностей типов 8, 9

и 10 можно использовать следующий прием:

если вначале условно принять

для спектральных плотностей типов 8, 9

и 10 можно использовать следующий прием:

если вначале условно принять

![]() ,

функций сводятся к более простым, по

которым вычисляется верхняя частота.

К вычисленной таким образом

,

функций сводятся к более простым, по

которым вычисляется верхняя частота.

К вычисленной таким образом

![]() добавляется

добавляется

![]() .

.

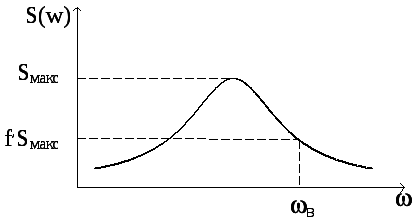

Графический

способ определения

![]() является приближенным. Согласно ему на

графике

является приближенным. Согласно ему на

графике

![]() отмечается максимальное значение

отмечается максимальное значение

![]() и на уровне

и на уровне

![]() проводится прямая, параллельная оси

частот, как показано на рис. 7.5. Верхняя

частота находится по точке пересечения

линий

проводится прямая, параллельная оси

частот, как показано на рис. 7.5. Верхняя

частота находится по точке пересечения

линий

![]() и

и

![]() .

При этом нужно учитывать, что могут

получиться отрицательные значения

.

При этом нужно учитывать, что могут

получиться отрицательные значения

![]() –нужно брать модуль. Величины

–нужно брать модуль. Величины

![]() необходимо определить для каждого

канала двумя способами и выбрать

наибольшую, исходя из которой по выражению

(7.5) найти

необходимо определить для каждого

канала двумя способами и выбрать

наибольшую, исходя из которой по выражению

(7.5) найти

![]() .

.

Рис. 7.5. Определение верхней частоты графическим способом

.

. .

. .

. .

. .

. .

.