- •Карпман в.Л. - Спортивная медицина. Учебник для институтов физической культуры.

- •Оглавление

- •Введение в курс спортивной медицины

- •1.1. Цели, задачи и содержание спортивной медицины

- •1.2. Развитие спортивной медицины в ссср

- •1.3. Организация спортивной медицины

- •Основы общей патологии

- •2.1. Общее учение о болезни

- •2.2. Этиология и патогенез

- •2.3. Роль наследственности в патологии

- •2.4. Реактивность

- •2.4.1. Иммунитет

- •2.4.2. Аллергия

- •2.5. Местные расстройства кровообращения

- •2.6. Воспаление

- •2.6.1. Местные проявления

- •2.6.2. Общие реакции

- •2.7. Гипертрофия, атрофия и дистрофия

- •Физическое развитие

- •3.1. Учение о физическом развитии

- •3.2. Методы исследования физического развития

- •3.2.1. Соматоскопия

- •3.2.2. Антропометрия

- •3.2.3. Оценка результатов исследования физического развития

- •3.3. Особенности физического развития и телосложения у представителей различных видов спорта

- •Характеристика функционального состояния организма спортсмена

- •4.1. Функциональное состояние организма спортсмена и диагностика тренированности

- •4.2. Нервная система

- •4.2.1. Центральная нервная система

- •4.2.2. Периферическая нервная система

- •4.2.3. Сенсорные системы

- •4.2.4. Вегетативная нервная система

- •4.2.5. Нервно-мышечный аппарат

- •4.3. Сердечно-сосудистая система

- •4.3.1. Структурные особенности спортивного сердца

- •4.3.2. Функциональные характеристики сердечно-сосудистой системы

- •4.4. Система внешнего дыхания

- •4.5. Система крови, эндокринная система, системы пищеварения и выделения

- •4.5.1. Кровь

- •4.5.2. Эндокринная система

- •4.5.3. Пищеварение

- •4.5.4. Выделение

- •Тестирование в диагностике физической работоспособности и функциональной готовности спортсменов

- •5.1. Общие проблемы спортивно-медицинского тестирования

- •5.2. Максимальные тесты

- •5.2.1. Определение мпк

- •5.2.2. Тест Новакки

- •5.3. Субмаксимальный тест pwc170

- •5.4. Пробы с посленагрузочной регистрацией выходных сигналов

- •5.4.1. Проба с. П. Летунова

- •5.4.2. Гарвардский степ-тест

- •5.5. Пробы с уменьшением венозного возврата

- •5.5.1. Проба с натуживанием

- •5.5.2. Ортостатическая проба

- •5.6. Фармакологические пробы

- •Врачебный контроль в процессе тренировочных занятий и соревновании

- •6.1. Врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий

- •6.1.1. Формы организации врачебно-педагогических наблюдений

- •6.1.2. Методы исследования, используемые при врачебно-педагогических наблюдениях

- •6.1.3. Функциональные пробы при врачебно-педагогических наблюдениях

- •6.2. Врачебный контроль на соревнованиях

- •6.2.1. Медицинское обеспечение соревнований

- •6.2.2. Антидопинговый контроль

- •6.2.3. Контроль на половую принадлежность

- •Медицинский контроль в массовой физической культуре

- •7.1. Оздоровительное значение массовой физической культуры

- •7.2. Медицинский контроль за детьми, подростками, юношами и девушками

- •7.2.1. Врачебный контроль за юными спортсменами

- •7.2.2. Медицинские вопросы спортивной ориентации и отбора

- •7.1.3. Врачебный контроль за взрослыми, занимающимися физической культурой

- •7.4. Самоконтроль в массовой физической культуре

- •7.5. Медицинский контроль за женщинами

- •Медицинские средства восстановления спортивной работоспособности

- •8.1. Классификация восстановительных средств

- •8.2. Общие принципы использования средств восстановления

- •8.3. Специализированное питание

- •8.4. Фармакологические средства восстановления

- •8.5. Физические средства восстановления

- •Спортивная патология

- •9.1. Общая характеристика заболеваний у спортсменов

- •9.2. Спортивный травматизм

- •9.2.1. Общая характеристика спортивного травматизма

- •9.2.2. Анализ причин, механизмов и профилактика спортивных травм в различных видах спорта

- •9.2.3. Повреждение кожных покровов

- •9.2.4. Травмы опорно-двигательного аппарата

- •9.2.5. Травмы нервной системы

- •9.2.6. Травмы внутренних органов

- •9.2.7. Травмы носа, уха, гортани, зубов и глаз

- •9.3. Перетренированность и перенапряжение

- •9.4. Острые патологические состояния

- •9.4.1. Обморочное состояние

- •9.4.2. Острое перенапряжение миокарда

- •9.4.3. Гипогликемическое состояние

- •9.4.4. Тепловой и солнечный удары

- •9.4.5. Утопление

- •Приложение

- •1. Средние величины и стандартные отклонения жировой, мышечной и костной тканей (в кг и %) у квалифицированных спортсменов (по э. Г. Мартиросову)

- •2. Средние величины признаков физического развития спортсменов

- •3. Перерасчет времени, затрачиваемого на 30 ударов пульса, в частоту сердечных сокращений в минуту

- •4. Примерные сроки возобновления занятий физической культурой после некоторых заболеваний у школьников (по с.В.Хрущеву)

- •5. Возрастные нормативы для начала занятий различными видами спорта в детских спортивных школах

- •6. Индексы длины руки и длины ноги в % к росту (по в. Б. Шварцу)

- •7. Фактор к при различной относительной длине шагов (l/h) и длине следа ступни (d/h)

- •8. Ориентировочные сроки допуска спортсменов к тренировочным занятиям после травм опорно-двигательного аппарата

- •9. Единицы измерения физических величин, используемых в спортивной медицине

5.2.2. Тест Новакки

Этот тест достаточно информативен и, что особенно важно, чрезвычайно прост. Для его проведения необходим лишь велоэргометр. Идея теста состоит в определении времени, в течение которого испытуемый способен выполнять нагрузку конкретной, зависящей от собственного веса, мощности. Таким образом, нагрузка строго индивидуализирована и выражается в ваттах на 1 кг веса тела (Вт/кг). При этом достигается известная унификация мощности нагрузки. Например, для того, чтобы выполнить нагрузку 4 Вт/кг, спортсмен, имеющий вес 100 кг, должен педалировать с мощностью 400 Вт (2400 кгм/мин), а спортсмен, имеющий вес 50 кг, — с мощностью всего в 200 Вт.

|

|

В табл. 23 приведены данные об оценке результатов тестирования, которые, по существу, характеризуют общую физическую работоспособность. По этим результатам можно судить и о функциональной готовности спортсменов.

Таблица 23. Оценка результатов теста Новакки

|

Мощность нагрузки, Вт/кг |

Время работы на каждой ступеньке, мин |

Оценка результатов тестирования |

|

2 |

1 |

Низкая работоспособность у нетренированных (А) |

|

3 |

1 |

Удовлетворительная работоспособность у нетренированных (Б) |

|

3 |

2 |

Нормальная работоспособность у нетренированных (В) |

|

4 |

1 |

Удовлетворительная работоспособность у спортсменов (Г) |

|

4 |

2 |

Хорошая работоспособность у спортсменов (Д) |

|

5 |

1—2 |

Высокая работоспособность у спортсменов |

|

6 |

1 |

Очень высокая работоспособность у спортсменов |

Проба пригодна для исследования как тренированных, так и нетренированных лиц, она может быть использована и в лечебной физической культуре в процессе реабилитации после заболеваний и травм. В последнем случае начинать пробу нужно с нагрузки 1/4 Вт/кг. Тест дает неплохие результаты при отборе в юношеском спорте.

В заключение следует отметить, что при динамических наблюдениях за одним и тем же спортсменом целесообразно точно регистрировать время отказа от работы на данной ступеньке нагрузки. Тогда удлинение или укорочение времени работы можно связать с состоянием функциональной готовности спортсмена.

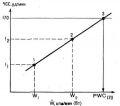

5.3. Субмаксимальный тест pwc170

Тест предназначен для определения физической работоспособности спортсменов и физкультурников. Всемирной организацией здравоохранения этот тест обозначается следующим образом — W170.

Физическая работоспособность в тесте PWC170 выражается в величинах той мощности физической нагрузки, при которой ЧСС достигает 170 уд/мин. Выбор именно этой частоты основан на следующих двух положениях: 1) зона оптимального функционирования кардио-респираторной системы ограничивается диапазоном пульса от 170 до 195—200 уд/мин. Таким образом, с помощью этого теста можно установить ту минимальную интенсивность физической нагрузки, которая «выводит» деятельность сердечно-сосудистой системы, а вместе с ней и всей кардио-респираторной системы в область оптимального функционирования; 2) взаимосвязь между ЧСС и мощностью выполняемой физической нагрузки имеет линейный характер у большинства спортсменов вплоть до пульса, равного 170 уд/мин. При более высокой ЧСС этот характер нарушается.

В практике спорта применяются два варианта теста — в е л о-эргометрический, получивший широкое распространение и принятый Всемирной организацией здравоохранения, и тест, в котором выполняется специфическая нагрузка.

|

|

PWC170 = W1+(W2-W1) * (170 - f1)/(f2 - f1), где PWC170 — мощность физической нагрузки на велоэргометре (в кг/мин), при которой достигается тахикардия, равная 170 уд/мин; W1 и W2 — мощность 1-й и 2-й нагрузок в кгм/мин; f1 и f2 — ЧСС в конце 1-й и 2-й нагрузок.

При проведении теста PWC170 в лабораторных условиях необходим велоэргометр, с помощью которого задаются две нагрузки. Частота педалирования поддерживается постоянной, равной 60— 70 об/мин (использование для этих целей степ-тестов дает менее надежные результаты).

Для получения воспроизводимых результатов необходимо строго придерживаться описанной процедуры. Дело в том, что предварительная разминка понижает величину PWC170 в среднем на 8%. Если же PWC170 рассчитывается при ступенчато повышающейся нагрузке без интервалов отдыха, эта величина оказывается заниженной на 10%. Если продолжительность нагрузок меньше 5 мин, величина PWC170 оказывается заниженной, если больше 5 мин — завышенной.

Определение физической работоспособности по тесту PWC170 дает обширную информацию, которая может быть использована как при углубленных диспансерных исследованиях, так и при динамических наблюдениях за спортсменами в процессе различных тренировочных циклов. Учитывая, что вес испытуемых может изменяться, а также для нивелирования индивидуальных различий в весе у разных спортсменов величины PWC170 рассчитываются на 1 кг веса тела.

У здоровых молодых нетренированных мужчин величины PWC170 чаще всего колеблются в пределах 700—1100 кгм/мин, а у женщин — 450—750 кгм/мин. Относительная величина PWC170 у нетренированных мужчин составляет в среднем 15,5 кгм/мин/кг, а у женщин — 10,5 кгм/мин/кг. У спортсменов эти величины, как правило, выше и достигают у некоторых 2600 кгм/мин (относительные величины—28 кгм/мин/кг).

|

|

Таблица 24. Оценка физической работоспособности по тесту PWC170 (кгм/мин) у квалифицированных спортсменов, тренирующих различные физические качества (с учетом массы тела по 3. Б. Белоцерковскому)

|

Вес тела, кг |

Физическая работоспособность | ||||

|

низкая |

ниже средней |

средняя |

выше средней |

высокая | |

|

60—69 |

1199 999 699 |

1200—1399 1000—1199 700—899 |

1400—1799 1200—1599 900—1299 |

1800—1999 1600—1799 1300—1499 |

2000 1800 1500 |

|

70—79 |

1399 1199 899 |

1400—1599 1200—1399 900—1099 |

1600—1999 1400—1799 1100—1499 |

2000—2199 1800—1999 1500—1699 |

2200 2000 1700 |

|

80—89 |

1449 1299 999 |

1450—1649 1300—1499 1000—1199 |

1650—2049 1500—1899 1200—1599 |

2050—2249 1900—2099 1600—1799 |

2250 2100 1800 |

Примечание. Верхняя строка в каждом весовом диапазоне — спортсмены, тренирующиеся на выносливость, средняя строка — специально не тренирующиеся на выносливость, нижняя строка — представители скоростно-силовых и сложнокоор-динационных видов спорта.

Необходимо иметь в виду, что величина PWC170 может быть определена не только путем экстраполяции, но и прямым путем. В последнем случае определяется мощность физической нагрузки, при которой ЧСС реально достигла 170 уд/мин. Для этого спортсмен вращает педали велоэргометра под контролем специального прибора — автокардиолидера (В. М. Зациорский), с помощью которого путем произвольного изменения мощности нагрузки можно увеличить ЧСС до любого заданного уровня (в данном случае до 170 уд/мин). Величины PWC170, определенные прямым путем и путем экстраполяции, практически одинаковы (А. Ф. Синяков).

Большие возможности представляют варианты этого теста, в которых велоэргометрические нагрузки заменены другими видами мышечной работы, по своей двигательной структуре аналогичными нагрузкам, применяемым в естественных условиях спортивной деятельности.

В основу проб со специфическими нагрузками положена та же физиологическая закономерность: между ЧСС и скоростью легкоатлетического бега, езды на велосипеде, плавания, бега на лыжах, гребли и других локомоций наблюдается линейная зависимость. При этом скорость движения изменяется в относительно большом диапазоне, при котором ЧСС не превышает 170 уд/мин. Такая зависимость позволяет применить методические принципы велоэргометрическои пробы PWC170 для определения физической работоспособности на основе анализа величин скорости перемещения спортсмена.

Расчет скорости перемещения при пульсе 170 уд/мин производится по формуле:

PWC170 (v)= v1 + (v2-v1) * (170 - f1)/(f2 - f1), где PWC170 (v) — физическая работоспособность, выраженная в величинах скорости перемещения (м/с) при пульсе 170 уд/мин; f1 и f2 — ЧСС во время 1-й и 2-й физических нагрузок; v1 и v2 — скорость перемещения (м/с) соответственно во время 1-й и 2-й нагрузок.

Для определения величины PWC170 (v) спортсмену достаточно выполнить две физические нагрузки с умеренной, но различающейся по величине скоростью, которую необходимо замерить. Длительность нагрузки принимается равной 4—5 мин, чтобы сердечная деятельность достигла устойчивого состояния.

Величины PWC170 (v), естественно, сильно отличаются в различных видах спорта циклического характера. Поэтому для объективной оценки полученных данных для сравнения рассчитанной таким способом физической работоспособности в разных видах спорта производится пересчет PWC170 (v) величины мощности физической нагрузки, определяемые при велоэргометрическом тестировании. В табл. 25 приведены линейные выражения, подстановка в которые величин PWC170 (v) и решение этих выражений дает ориентировочные величины PWC170 в кгм/мин.

Таблица 25. Некоторые формулы для ориентировочного пересчета величин PWC170, определенных по скорости перемещения, кгм/мин (по 3. Б. Белоцерковскому)

|

Вид локомоций |

Пол |

Формулы для пересчета PWC170, кгм/мин |

|

Бег (л/а) |

М |

417 * PWC170(v) - 83 |

|

Ж |

299 * PWC170(v) - 36 | |

|

Бег на лыжах |

М |

498 * PWC170(v) - 716 |

|

Ж |

359 * PWC170(v) - 469 | |

|

Фигурное катание на коньках |

М |

388 * PWC170(v) - П38 |

|

Ж |

173 * PWC170(v) - 309 | |

|

Плавание |

М |

2724 * PWC170(v) - 2115 |

|

Ж |

1573 * PWC170(v) - 975 | |

|

Езда на велосипеде |

м |

230 * PWC170(v) - 673 |

Тест PWC170, который относится к субмаксимальным, являясь необременительным для испытуемого, весьма удобен для динамического наблюдения за его работоспособностью (как общей, так и специальной) в тренировочном микроцикле. Он широко применяется также в УМО и ЭКО.

Рис.

35. Тест Новакки: W — мощность нагрузки;

t — время.

Рис.

35. Тест Новакки: W — мощность нагрузки;

t — время. Рис.

36. Графический способ определения

PWC170: f1 и f2— ЧСС при 1-й и 2-й нагрузках,

W1 и W2 — мощность 1-й и 2-й нагрузок

Рис.

36. Графический способ определения

PWC170: f1 и f2— ЧСС при 1-й и 2-й нагрузках,

W1 и W2 — мощность 1-й и 2-й нагрузок Рис.

37. Физическая работоспособность у

спортсменок разных специализаций:

черные столбики — величины PWC170,

кгм/мин-кг; белые столбики — величины

PWC170, кгм/мин

Рис.

37. Физическая работоспособность у

спортсменок разных специализаций:

черные столбики — величины PWC170,

кгм/мин-кг; белые столбики — величины

PWC170, кгм/мин